文研论坛90

2018年6月27日下午,“北大文研讲座”第九十期第三场在北京大学静园二院111会议室举行,主题为“性别的文化构建与蒙古历史:一项关于性别的历史性研究”。文研院特邀教授,国际知名土耳其历史学家、汉学家涂逸珊(Isenbike Togan)主讲,北京大学历史学系副教授党宝海主持。北京大学历史学系教授罗新、北京大学外国语学院教授王一丹、中央民族大学副教授袁剑、中国社会科学院研究员乌兰、北京大学中国古代史研究中心博士后付马出席并参与讨论。

.png)

主讲人涂逸姗(Isenbike Togan)教授

1234年,窝阔台出台了一则惩罚善妒妇女的法令。法令规定,妒妇要在都城中心骑光背牛,夫家收回其财产,丈夫可以再娶。

结合当时蒙古正从部落形态到国家形态转型的大背景,窝阔台出台的这则法令即为加强国家治理、建设国家机器的系列措施之一。因此,蒙古早期,国家对妒妇的惩治曾在过去被理解为其对世界实行“东方专制主义”的手段。

涂逸珊教授则从性别研究的角度入手,带来令人耳目一新的解读——惩罚妒妇是国家对女性的“规训”。但她也没有把性别社会学的理论生硬地嫁接到历史学中,而是认为惩罚妒忌是国家权威中父权在私人领域的延伸,且既已存在的父权为规训妇女、树立国家权威提供了可能性。

性别理论在蒙古案例中看似“失效”的原因在于理论与实际案例不同的社会背景。前者的一般假定是,公共和私人领域之间存在明显划分。但12-13世纪处于转型阶段的蒙古并不存在这样的区别。

国家组织建立之前的蒙古是分散的、以亲缘纽带联结起来的部落,没有中心权力,却有众多小头领,人与人之间的关系结构较为扁平。

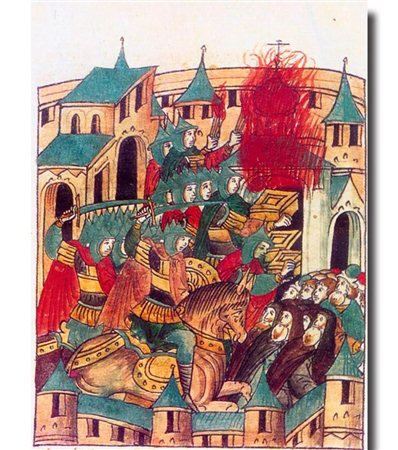

《拔都汗的军队在1238年入侵苏兹达尔》

出自一本16世纪编年史中的细密画

后来,随着成吉思汗崛起,蒙古从部落向国家形态过渡,而这个国家以征服战争和军队为基础,所以必然要求中心权力的出现及他人对中心权力的顺从。男人们通过军队的军事训练和作战完成了从部落成员到臣民的角色转化;女子则未参军,但她们会随军出征,为自家男人提供衣食。也就是说,女子没有像男子一样被国家改造过。因此,蒙古惩罚妒妇、规训“情绪”,体现的是新兴国家统治者与被统治者之间的关系,而非公私领域的分野。

同时,蒙古惩罚嫉妒的道德因素也与汉地不同。汉地受儒家影响,正妻应更宽容,其地位意味着她的品德应与之相称。这样看来,蒙古对妒妇的惩罚是出于自身社会独特性的考虑。

在男人的世界,新秩序很好地嵌入了旧有的秩序当中。等级制和原来相对的平等都在新秩序中各得其所,因此,文化出身不同的男人们可以为相似的目标团结在一起,得到封赏,从而建立纽带,反过来巩固团结。但旧元素在新时期的结合却没有反映到妇女身上。不同文化出身的女人只是被要求服从她们的男人,所以在某种程度上,嫉妒是不接受新秩序且离心的“非理性行为”,会妨害国家。

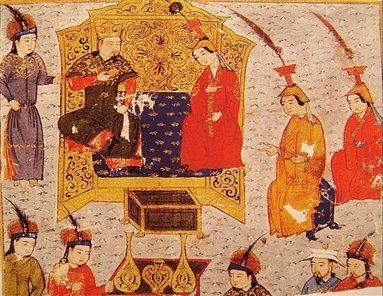

《元睿宗拖雷和显懿庄圣皇后唆鲁禾帖尼》,14世纪

而另一方面,蒙古女性素以个性刚烈著称,蒙古人也一直重视女性对政治的作用,并对女子才能表示赞赏。女子不仅对重大决策举足轻重,而且也带来高贵的血统,为丈夫及其家族提升地位。这样理想型的女性在蒙古历史或传说中比比皆是,如托雷的妻子、“四帝之母”克烈·唆鲁禾帖尼。她治家有方,足智多谋,善于处理和窝阔台的关系,帮助拖雷夺取汗位,又在他去世后联络蒙古各部,四子先后被推举为大汗。

所以,如何把潜力巨大的女性群体纳入到国家体系中成为了统治者不得不思考的问题,惩罚妒妇就是国家在最基层社会单位——家庭——将女性整合到新国家体系中的方式。

左上为喀尔喀蒙古贵族妇女

《星球大战》中的帕德梅·艾米达拉的服装灵感来自蒙古服饰

涂逸珊教授表示,在整合女性群体的过程中,必然会出现对女性利益的损害,如女性必须忍耐和接受一夫多妻制。

一夫多妻制在12世纪之前的蒙古虽然存在,但并不常见;女性在亲族中的地位和影响力也不如从前。因此,会有一些女性拒绝“进入体制”,不乐意像男人一样变得忠诚顺从。可以说,女性世界对社群组织形式变化的反应比男性社会有意地迟滞,或是具有更强的抵抗性。这体现了蒙古内部的文化差异(且蒙古男子也会娶异邦女子),从而使女性道德模范形象的选择呈多样化发展。

旭烈兀汗与他的妻子脱古思可敦

脱古思可敦信奉景教

随后,涂逸珊教授阐述了女性的分类及其评判标准。根据当时并立的蒙古各部社群组织形态的不同,蒙古女性大致可以分为三类:等级社会中逐渐转变为主母的女性,平等与亲族色彩相结合的群体中的女性,以及正在转变为“国家”中的女性。前两种社群形态仍属于部落,依靠族人或其它亲属关系;在第三种秩序(后来成吉思汗的黄金家族)下,出现了统治者和被统治者的分野。

通过考察这三种社群中女性不同的自我认知,可以理解新秩序将先前的部落传统融入其中的方式。

库伦的已婚妇女,摄于1913年

在13世纪的蒙古转型期,等级社会中女性的新定位是母亲,史籍中可见其应丈夫的等级抚养子女。大蒙古国建国后,平等亲缘社会的元素则逐渐从史料叙述中消失。如《蒙古秘史》对大蒙古国建立前的记载中,成吉思汗的正妻孛儿帖(出身迭列斤蒙古,意为“普通蒙古人”,与成吉思汗所在的尼伦蒙古相对)频频可见,但在建国后的叙事中却很少被提及。与此同时,等级制社会的克烈部、乃蛮部称赞女子的美德,而平等亲缘社群的女子则只有符合新社会要求时才会得到赞誉。

所以,虽然不同文化背景的男性都统一于忠诚和服从的结合下,各个社群评价女性和女性自我评价的标准却有变体。《蒙古秘史》对孛儿帖的定位是“高贵风仪与生俱来”的哈屯,诃额仑(成吉思汗的生母)则是“能生养”“生来有勇气的母亲”。

孛儿只斤氏通过女性“加持”在蒙古草原站稳脚跟后,通过纯化父系血统进一步保证权威,部分体现为对童贞的要求。早先,蒙古人不关心新娘是否是初婚,已经嫁过人的女性会被认为更有价值。而成吉思汗娶忽兰时却怀疑她曾和纳牙阿有染,直到发现她确实还是处女之身时,才对忽兰宠爱非常。除了要求新娘童贞,与之相伴的还有一夫多妻制的扩散、惩罚通奸、限制收继等。

有趣的是,17世纪的史家填补了孛儿帖在《蒙古秘史》中的静默:此时的史家盛赞其对历史的洞见和博爱的胸怀。忽必烈的察必皇后也在这一时期得到了相似的评价。这与16世纪蒙古人接受喇嘛教后生死观的变化相关。

蒙古女性又回到了部落女性的状态,而不是活在征服军队的国家体制中。史料中到处回荡着追忆往昔的声音,思念部落生活、反对战争。这些主张通过旧人旧事说明,却赋予其不同的涵义,如成吉思汗的大将速不台歌颂亲族关系,而这在崇尚军中服从和勇武的成吉思汗时代几乎是不可想象的。

不可否认的是,蒙古史也见证了国家形成与父权之间的密切联系,却是以另一种方式呈现:这一系列的政策更多依靠社群中性别关系的建构,它贯穿于蒙古历史始终。但蒙古人没有抛弃成吉思汗,他依然是英雄、伟大的祖先,并在性别建构的诗歌中以不断调整的面貌出现。

评议环节,各位与谈者对涂逸珊教授的详细考证和新颖解读十分感兴趣。党宝海教授问及史料处理。

乌兰研究员提到史料叙事的多层多样和世事变迁产生的距离感,导致对古代蒙古史研究的困难,过去对于蒙古女性的认知也多限于具体事件的考量,缺乏宏观的历史把握。

最后,涂逸珊教授同在场师生就本领域和语言学、社会学的交叉,蒙古风俗、历史延续性等问题进行热烈讨论。