“文明之间:交融与再造”系列讲座

文研讲座116

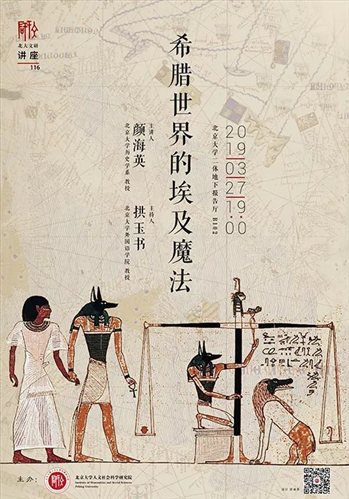

2019年3月27日晚,“北大文研讲座”第一百一十六期在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,主题为“希腊世界的埃及魔法”。北京大学历史学系教授颜海英主讲,北京大学外国语学院教授拱玉书主持。

颜海英教授

讲座伊始,颜海英教授即指出,埃及魔法是指底比斯出土的记载着古埃及魔法的纸草文献。这批文献撰写于希腊罗马时代的埃及,上面记载着古埃及的秘传知识,并反映了希腊化时期埃及社会的双面特征。本场讲座共分为四个部分:底比斯魔法纸草的文献内容和研究价值、希腊罗马时期魔法纸草的特征、古埃及魔法师的形象、希腊化时期埃及社会的双面特征。

底比斯魔法纸草

讲座第一部分,颜海英教授首先论述了底比斯纸草的重要性和独特性。在罗马统治埃及时期,统治者严厉禁止收藏魔法书,并进行了大规模的毁书活动。因此,这批能被保存下来的魔法纸草弥足珍贵。与此同时,这批希腊罗马时期的埃及纸草反映了当时的历史状况,对古埃及历史研究具有重要意义。之后,颜海英教授指出,魔法纸草具有独特的研究价值,但长期未被西方学界重视,直至近几年才受到学界的广泛关注。究其原因,或许在于西方纸草学者主要利用纸草文献进行社会经济研究。因此,纸草学者倾向于将涉及宗教的魔法纸草归为古典学研究的范畴。然而,古典学者却低估了其研究价值,没有深入发掘魔法纸草背后的文化与历史信息,由此造成了相关研究的缺失。

在这一背景下,底比斯魔法纸草呈现于世人眼前。这批总计126卷的纸草文献由一位瑞典外交官发现,其中绝大部分是希腊文文献,部分是希腊文和埃及世俗体双语文献——后者正是目前研究的重点。这部分纸草主要是魔法书和炼金方,记载着古埃及人的神秘知识。颜海英教授借哈瓦斯王子收集魔法的故事阐述了古埃及魔法的神秘性和神圣性,并指出在古埃及人眼中魔法之所以重要,是因为古埃及人将魔法与医学等量齐观,视为凡人不可接触的神秘知识。除此之外,颜海英教授还介绍了双语魔法纸草的主要内容,即占卜方式、获得喜爱和尊重的方法、毒药制作、治疗方法以及动植物名称和类型。

哈姆瓦斯王子像,哈姆瓦斯是拉美西斯二世之子,也是普塔神大祭司

与此同时,颜海英教授提出了如何看待埃及魔法的问题。她指出,魔法师是掌管秘密者,埃及魔法首先是神秘知识。所谓神秘知识是指外人难以了解的神秘话语和神秘文字,主要涉及工艺、文字和艺术风格等内容。在某种程度上,这些神秘知识也展现了历史真相,比如前文所说的哈瓦斯的故事。这一故事中的哈瓦斯在历史中确有其人,他是拉美西斯二世的儿子大祭司哈姆瓦斯。考古发现证实,哈姆瓦斯同样痴迷于收集魔法书,由此我们可以认为,魔法书或许是对历史的另一种记录。此外,魔法师也并不是一个专门的群体,他们身兼高级官员(宰相)与知识分子(大祭司)的双重角色,在古埃及历史中发挥着重要作用,他们的咒语与当时埃及的社会历史息息相关。

讲座第二部分,颜海英教授主要论述了魔法在希腊罗马时期与古埃及时期的区别。她指出,在语言的使用上,希腊罗马时期的魔法书主要以希腊文(前)和埃及文(后)双语书写,并用科普特语注释后者。经过进一步研究我们可以发现,这些双语魔法书包含着埃及圣书体、希腊文和埃及世俗体三种字体。由此可推断,魔法师是在边抄写边翻译的过程中完成这批魔法书的。照常理来说,原本神秘且神圣的魔法应该以埃及文书写,希腊罗马时期以如此繁杂的文字书写,既反映了魔法师们的变化,也反映了罗马统治时期魔法和魔法师的处境。掌握魔法的埃及祭司们是很有弹性的群体,他们不仅为埃及人运用魔法,还招徕希腊人做生意,因此,使用双语也不足为奇。当时,罗马统治者禁止埃及魔法,魔法师只能四处求索,搜寻不同版本的魔法书,边抄写边翻译,这也体现了当时魔法和魔法师日趋艰难的状况。

其次,区别还体现在魔法的内容上。古埃及时期的魔法内容往往具有神话反转的特点,其背后反映了埃及人特有的宇宙观,即认为宇宙间万事万物相互贯通。但是,希腊罗马时期的埃及魔法则呈现出国际化的色彩,糅合了多个文化的信仰,将不同国家的神纳入到魔法之中。颜海英教授指出,这种看似巨大的变化,实际上与古埃及人的信仰并不矛盾,万物相通的宇宙观自然而然地会催生这种国际化的信仰观念。除此之外,内容的不同还体现在咒语上。古埃及时期的魔法只要求将咒语念对就可以成功施展魔法,但是希腊罗马时期的魔法对咒语要求更多,更加重视魔法师个人的作用,也更加强调施展魔法过程中的神圣体验和参与程度对魔法成效的影响。

“食人者之咒”,发现于乌纳斯金字塔墓室,约属第五王朝末期,约公元前2325年。

讲座第三部分,颜海英教授主要阐述了魔法师群体的特征,并表示这些纸草文献展现了一个文本共同体和转变的文化记忆。罗马统治埃及时期对魔法和魔法师采取极端严苛的态度,魔法师冒着生命危险藏书。但是,在搜书和藏书的过程中,保存和分享神秘知识的行为无形之中促成了神秘知识的文本化。颜海英教授表示,大祭司的生成十分困难,且具有神秘主义色彩。古埃及人的识字率仅有5%,因此,拥有较强的读写能力和文化素养的人才有可能成为大祭司。为保证神秘知识密不外传,大祭司通过神秘仪式选拔而出,由此披上了神秘色彩的外衣。罗马统治时期对魔法采取高压政策,魔法师们不得不将神秘知识书写下来加以收藏,并通过加密的形式进行保管,最终于无形中形成了一个文本共同体。而藏书之处也有历史渊源。大祭司们在神庙的生命之屋中工作,其中的书之屋专做藏书之用,由此逐渐形成了较大的图书馆(如泰布突尼斯图书馆和底比斯魔法图书馆)。据罗马主教克莱门特所说,藏书包括42种,涉及法律、宗教、占卜和医学等学科,图书馆的发展也促成了文本共同体的形成。

神庙图书馆保护符

除此之外,希腊罗马时期埃及的文化记忆也发生了转变。之前,魔法师主要在神庙之中施展魔法,这一时期的魔法师开始进入村落从事魔法活动。这一转变主要反映了当时埃及社会现实的变化,埃及逐渐走向双面社会,魔法师们也走下了神坛。

讲座第四部分,颜海英教授描述希腊罗马时期的魔法纸草反映的双面社会特征。首先,埃及社会的双面特征主要表现为希腊化和埃及化两方面,在语言、法律、日常生活和宗教艺术上多有体现。比如,希腊文和埃及文并用,法庭分为埃及法庭和希腊法庭等等。其次,双面社会与希腊化的时代背景息息相关。所谓希腊化,是指亚历山大征服过程中推广希腊语和希腊文化的过程。尽管西方学者对这一问题的评价众说纷纭,但是不可忽视的是与希腊化相伴的东风西渐以及由此出现的东西交融现象。埃及双语魔法也是这一背景下的产物。颜海英教授指出,这是一种传统再造的过程——传统只有经过改造才能进一步延续。

罗马时期一个埃及人的“裹尸布”上图案,混合了希腊与埃及风格

最后,颜海英教授指出,这批魔法纸草反映了当地的宗教融合状况。希腊罗马统治时期,统治者一度将埃及宗教信仰与自身宗教信仰融合。托勒密五世时期高度重视埃及传统,借以塑造自身的文化正统性,这也帮助了魔法纸草的保存。直到之后罗马统治者和早期基督教对魔法实施严格禁止政策,魔法和魔法师们才转入地下。许多宗教异端却受到埃及魔法的影响,但也正是这种宗教融合促使后世学者更加关注埃及传统信仰,并在之后引发了埃及热的狂潮。

评议阶段,拱玉书教授表示,尽管埃及学与亚述学存在很多相似之处,但在魔法问题上存在区别。两河流域的魔法师们比较现实,因此出现了很多教授魔法的手册,可见他们并没有将魔法视为一种神秘知识。而埃及人强调魔法的神秘性和神圣性,因此,埃及魔法更加具有形而上的意义。除此之外,两河流域的魔法主要使用三种层次的语言:神的语言(secret language)、诗性的语言(poet language)和魔语(rumble jabber)。与之对应,埃及魔法咒语使用的语言处于哪种层面需要进一步解释。

颜海英教授在回应时指出,埃及存在神的语言,也就是那些难以理解、不为外人所知的语言;而诗的语言则主要为希腊时期的魔法所使用。除此之外,埃及魔法与两河流域魔法最大的不同之处在于:前者是预测性的,而后者的主流是祈福性的,且具有正面的启动性功能。到了希腊化时期,两种魔法出现了一种融合的趋势,祈福和预测共存于埃及魔法之中。

交流环节,颜海英教授分别就埃及魔法与犹太教及基督教的关系、希腊罗马化后埃及土著的生活状态以及中国古代巫医与埃及魔法的比较等问题做出精彩的回答。

TIPS

点击下图,了解更多关于北京大学人文社会科学研究院“文明之间:交融与再造”系列讲座信息。