10月10日,“质性研究”系列第三场讲座、“北大文研讲座”第一百七十七期在线上平台以视频形式推出,主题为“典范与异例:羌族田野的例子”,台湾“中研院”史语所特聘研究员王明珂主讲。

典范与异例:羌族田野的例子

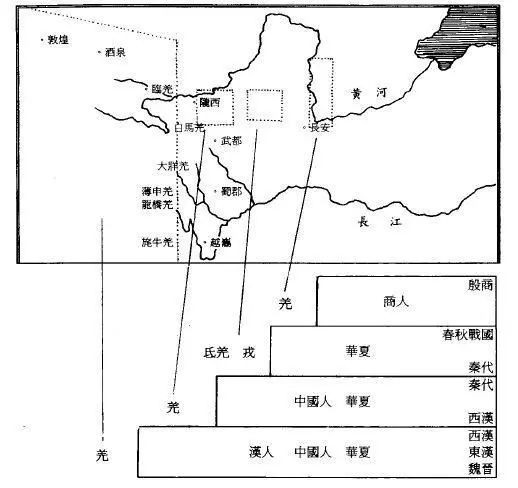

讲座伊始,王明珂老师指出,典范与异例是做质性研究的重要切入点。而他对羌族的研究兴趣,也正源于对典范羌族史的怀疑。羌族史的典范叙事认为,羌族是长期生活在我国西部的古老民族,历经迁徙、融合、同化,除川西羌族外,其后裔如今散布于汉、藏、彝及其他西南少数民族之中。王明珂老师的博士论文则提出了新的看法:从商到汉代,羌族其实是中原人心目中生活于西方的“非我族类”的概念,随着华夏认同的西向扩张而逐步西移。换言之,羌族并非一个具有同一身份认同的族群。然而,如何解释川西有近30万人自称羌族的现象?带着这一困惑,王明珂老师展开了对川西岷江上游的羌、藏村寨的田野调查。

由商代至汉代“羌人”概念的西移

王明珂老师称自己最初的设想是,对一个典型的羌族村落进行两三年的田野考察,在此基础上完成一部羌族民族志的书写,并试图回答羌族的典范历史和语言、文化如何形成,以及人们如何接受这些内容而成为羌族的问题。然而1994年初汶川考察后,羌族语言、文化的复杂性令他不得不继续追问:在此之前“羌族”的族群认同是什么?什么样的历史记忆与文化、语言支持着这样的族群身份认同?于是,1995年至2003年间王明珂老师利用寒暑期开展了长期的羌族田野考察。

王明珂《寻羌——羌乡田野杂记》

受口述历史及后现代史学“历史有多元的声音”概念的影响,王明珂老师采用了一种“多点移动”的考察方法。这种方法不同于对一个或邻近几个村落进行长时期深入观察的“蹲点”式人类学田野,而是在多点比较中探寻“共性”与“差异”,并思考这些“共性”与“差异”如何形成及其社会意义。在“多点”田野中,王明珂老师体会到,对“典范”和“异例”的关注,可以让我们对人类社会有更多的了解。那么,何为“典范”与“异例”?

王明珂老师认为,典范,指的是各种人们所熟悉,被认为是理所当然的、正确的、真实的、标准的事物。典范的表征为“共性”,受到各种社会机制的保护与屏障,让人们不假思索地产生模式化行为。与之相对,异例指的是各种被人们认为不合典范的、奇怪的、陌生的事物,分为违反典范的异例和被典范遮掩的异例两种情况。前者常发生于时间、空间与社会的边缘,而后者则潜藏于典范之中,由于典范的权威性而易于被忽略。

王明珂老师首先以羌族村寨中的典范历史为例,具体阐释什么是典范。川西岷江上游一带村落的人们,将本地各人群的由来,归因于最早到此并分居各地的几个弟兄,呈现出“弟兄祖先历史”的叙事结构。这一典范历史在进入相对汉化的地区后,表现出希望同更大范围的人群结成同一群体的倾向。而在藏化的地区,参考20世纪30年代马长寿先生在嘉绒藏区搜集的族群起源叙事——祖先往往感天而孕或琼鸟产卵,通常也有兄弟三人,它与羌族典范历史结构相似但更具神话色彩。

事实上,历史叙事结构与本地人类生态存在对应关系。川西岷江上游村落的人类生态是,居处相近的人群相互合作以保护本地的空间资源,并彼此分享、区分与争夺这些资源;女人则居于边缘地位。村寨中流传的弟兄祖先历史,正是由于与之相契合而成为人们心中的典范历史。曾经,这里的人们并没有同一的羌族认同,若干个村寨之间即拥有一个身份认同并共享资源,而与上游的“蛮子”和下游的“汉人”相区分。同一村寨内部,家与家之间有时也存在明确的地盘界线。兄弟祖先历史的现实意义在于,它会对跨越“边界”的人产生某种道德上的约束力。因此,典范历史出自于人为的创造,而生活于“历史”规划的社会现实之中的人们,其行为受到典范历史的种种约束,往往对“历史”信以为真。

王明珂《羌在汉藏之间》

进而,王明珂老师提出,为何以及如何,“历史”会有结构?这涉及到“历史心性”的概念。“历史心性”是指一种文化性的集体记忆结构,让人们不断创造合于此结构的“历史”。作为一种文化,它使社会现实得以稳固地延续,使人们难以认识社会现实本相。譬如,弟兄祖先历史心性让人们相信并接受弟兄祖先历史,而这种典范历史形成后又会对人们的行为产生规范作用。因此,村寨之间常处于不断地竞争与合作的稳定关系之中。

那么为什么会产生边缘异例?以嘉绒藏区为例,琼鸟产卵和弟兄祖先历史的复合叙事结构,与本地的藏化及土司制度的社会现实结构相契合,也成为一种典范的历史。然而,当与松潘、茂县等地羌族的弟兄祖先历史叙事对比时,前者又会成为异例,甚至被后者视为神话。若再度转换视角,在处于所谓文明世界的“我们”看来,羌族与嘉绒藏区的叙述其实都是神话或民间传说,因而也成为“我们”心目中典范历史的异例。

此外,还可与另一种弟兄祖先历史的典范模式进行对比。滇西北大理一带自古流传的沙壹与九隆的故事中,九隆十弟兄娶了邻近十姊妹,生下本地的各族群。值得注意的是,这里出现了女性的符号,而羌、藏的弟兄祖先历史中皆没有女性,所以,将视点移到远方认识边缘异例,能让人们认识典范中的异例。前者为“化奇特为熟悉”,后者为“化熟悉为奇特”。藉此反观中原典范历史,常见的英雄祖先叙事也是奇特的,是英雄祖先历史心性的产物。此种历史有征服、迁徙与血缘因素,因而造就的人群就有了先来后到、嫡庶之分,有征服者与被征服者的人类生态。

王明珂《英雄祖先与弟兄民族》,中华书局2009年7月出版

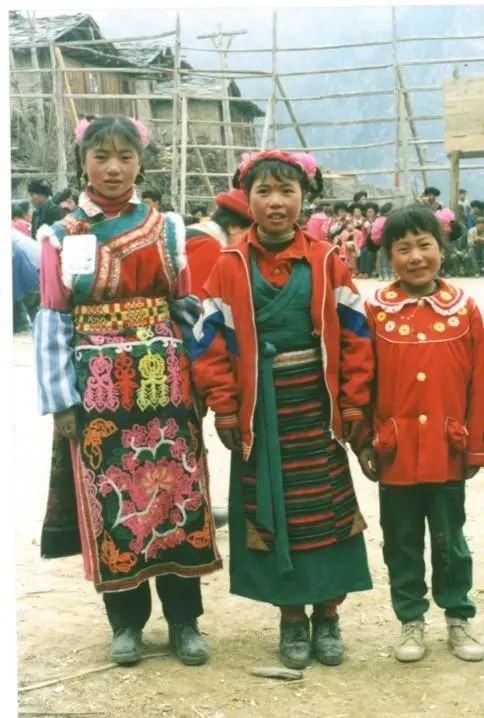

除典范历史以外,被建构的还有典范文化。以羌族服饰为例,王明珂老师指出,实地田野考察发现,各地羌族妇女的服饰都有或多或少的差别,而且人们很在意这些差别,这与过去并无一体的羌族认同有关。村寨内部不同年龄层的女性穿着也不同,而且男性日常并不穿戴所谓的“传统服饰”。可见,学者归纳出的羌族妇女服饰的“共性”虽然成为一种典范知识,但却忽视了边缘异例和典范中的异例。

羌族小姑娘

同样,还存在时代变迁的边缘异例。在岷江上游村寨人群成为羌族的边缘时间,即20世纪20年代,史语所的黎光明与朋友王元辉前往川西考察,写成《川西民俗调查记录1929》。该报告显示,西番的体质与汉人几乎无异;一些被认为属于羌族的特俗,比如缠头代帽,实际也是川西汉人的习惯;不同沟寨之间语言不通;寨子即是最大的社会组织,等等。种种现象表明,所谓的典范并没有在当时的“羌族”人群中建立起来。

黎光明、王元辉著《川西民俗调查记录》

20世纪30年代,凌纯声、芮逸夫在国家政治力量的帮助下,于湘西、云南等地开展民族调查。他们忽略语言差异,强调结构共性;忽略个人、地方与时代差异,关注民族、文化与社会共性;忽略模糊、边缘与变迁,找寻典范与结构。最终这种典范学术排斥了非典范的学术。不过,王明珂老师恰恰认为,黎光明等人所记录下的边缘、异例文本为我们反思20世纪上半叶的人类学典范提供了启发。“蹲点”田野强调典范而忽略边缘异例,此种学术典范,也导致了人类学看不见自身学术典范中的异例。

由他者反归自身,王明珂老师对“我们”所熟悉的“英雄祖先历史”也进行了反思。他认为,所有以黄帝、亚伯拉罕、檀君、成吉思汗等英雄祖先为起始的“历史”,以及强调开国立宪、征伐拓殖英雄功绩的当代各国国史,都是“英雄祖先历史心性”下的典范历史。中国古代历史文献中的殷王子箕子、周王子太伯、楚将庄蹻和秦逃奴无弋爰剑的故事,也都具有相同的叙事结构——核心文明区的失败者逃至边远地区成为当地的王。这些故事并不一定是真实的历史,但反映了当时的华夏人群对周边人群起源的认识,或言期望。

那么,异例是如何被边缘化或被忽略的?王明珂老师指出下述六个方面的机制。

首先,异例会被典范所拥有的社会权力所排斥。譬如,黎光明的《川西民俗调查记录1929》由于关注个人、记录边缘而被认为缺乏学术价值,不合学术书写规范而长期不能出版。清代王崧的《道光云南志钞》亦因不符合方志文类典范,以及在云南是中国边省的政治典范下,成为被排斥的边缘异例。

其次,人们习以为常、见怪不怪的心态往往导致异例被忽略。当人们的认知被典范知识左右时,就会选择性的观看、记忆与表述。而且,一些社会化的影响,如记忆基范、虚假意识和学科典范等,也会使人们无视异例。

并且,当异例被纳入典范之中时,也常常为人所忽略。例如,蚕丛和杜宇本是蜀地的神话人物,通过《华阳国志》的记载,两人被纳入到周、战国这些中原人熟知的历史典范之中。又如,三星堆文化作为中国考古学界的一个异例,也因为《华阳国志》中黄帝之子昌意娶蜀山氏之女的记载,而被认为是黄帝后裔建立的古蜀国遗存。在苏秉琦先生提出的“满天星斗”说成为新的中国文明起源典范后,三星堆文化则被顺理成章地纳入到中国文明起源的典范化叙事之中。

蚕丛(cán cóng),又称蚕丛氏,古代神话传说中的蚕神,是蜀国首位称王的人。

此外,异例在典范知识概念分类中被合理化,譬如将他者所述异类历史简单的视为神话,或将不符合科学典范的论述视为非专业等,也会导致忽略异例的现实。除此之外,长期处于刻板的文化概念之下,也会对异例视而不见。例如有些人类学家常常无视土著人家中的电饭锅、可口可乐等“现代文明”世界中的东西。以及基于某少数民族村落调查所写的报告往往忽视村落中的非少数民族人口的存在。最后,对陌生事物猎奇、消遣与轻蔑地观看与报导,也使得异例在娱乐中被忽略。

与异例被忽视相对应,典范又是如何成为典范的?王明珂老师认为,为了维持社会结构的稳定及其延续,社会中有权力的人们会建构并维护典范。但个人或群体的刻意创作并不能就此成为典范,典范的形成需要众人的服膺、顺从或曲从,因而涉及夸耀、模仿、训诫、教导与学习。

模拟,是最值得重视的社会机制之一。《史记》对汉帝国社会现实情境的模拟使之成为文类典范,随后《汉书》、《后汉书》对《史记》的模拟进一步形成正史文类典范。后世史家循正史文类,创作合宜的历史来巩固社会现实本相。此外,个人对周遭事物的模拟,也可以将个人安全地隐入人群之中。

通过界定异端、异例并对之进行训诫或将之妖魔化,也是强化典范的一种手段,比如中国古代文献中对淫祀的禁止、欧洲猎巫风潮等,都可视为一种训诫的行为。

典范价值还可以被化为可见的符号,透过符号隐喻将之神圣化或英雄化,并且具有潜移默化的力量,在不知不觉间对人们的行为产生影响。王明珂老师强调,西方通过构建典范化叙事,譬如东方女性爱上西方殖民地的军官的论述,借助电影等娱乐业,传播刻板印象,从而对亚非拉世界建立起文化霸权。而后殖民的典范叙事,往往是帝国主义阵营中的觉醒者带领土著共同对抗殖民者,譬如电影《阿凡达》。不过,王明珂老师提醒,即便是在后殖民的典范叙事中,带领土著获得解救的仍然是具有反思性的殖民者而非土著本身,这也是常常为人所忽略的。而关于造成典范变迁的因素,可能源自于无论是内部还是外界所引发的急剧社会变化、异例的不断累积以及对典范的解构与反思。

最后,王明珂老师总结道,质性研究涉及主体认同、主观偏见以及有情感和意图的个人及群体,无论是研究者还是被研究者都难以完全客观化。然而,这些看似不利的特性,其实正是质性研究的切入点和意义所在,因为我们反而可以通过一些方法发现偏见。我们所见的社会现象,均为种种文化、社会与学科偏见下的表相,正如透过凹凸镜观看物体,所见只是镜面上被扭曲的表象。因不知此凹凸镜的存在,我们视之为真实本相,也就是“典范”。如果移动此透镜,以多角度观察镜面上的表相变化,扭曲变形的表相便是“异例”。比较这些“异例”,找出其变化规则,以此能了解此镜的性质,也就是认识那些影响人们观察、认知与表述的群体认同、社会文化、意识形态、道德与价值观,以及刻板知识学术法则等之“偏见”,认识它们如何造成“典范”并遮掩现实本相。多点田野观察他者所得,还可以用于认识“我们”的当代人群社会与古代文献、文物、图像等遗存。藉此,我们认识的不只是他者与古人,也是我们自己。