2021年9月20日下午,“文研五周年”系列学术活动、“北大文研讲座”第221期在北京大学人文学苑1号楼108报告厅举行,主题为“先秦礼书所见‘五十养于乡’‘五十而后爵’新解——父老体制与爵制起源”。北京大学历史学系教授阎步克主讲,文研院工作委员、北京大学历史学系教授陆扬主持。

依今之法规,十八周岁就成了法律意义上的成年公民,退休年龄为六十岁,所以五十岁没有特殊的制度意义。而先秦礼书之中,却有“古者五十而后爵”“五十而爵”之说,同时还有“五十养于乡”的礼俗,各种养老的礼数通五十为始。这便引起了阎步克老师的注意。

“古者五十而后爵”被礼学家视为史实,还用以解释礼制;但古今典制之书对这个记述,通常都略而不提。史学家大抵是把它看成一种“人生观”、即对贵族人生各阶段的概述的,而不是看成正式制度的。然而阎老师却看到,在“古者五十而后爵”背后,其实也潜藏着制度问题。

商早期青铜酒器组合:爵、觚、斝

北京大学赛克勒考古与艺术博物馆藏

据说夏商周的养老之礼,是“五十养于乡”。“养”不是泛指供养,而是特指宴飨。段玉裁认为“乡饮酒礼起于尚齿”,“养于乡”就是乡饮酒礼。进而杨宽论述乡饮酒礼,提出“鄉”、“飨”、“卿”三字同出一源:“飨”就是乡饮酒礼,源于氏族会食共饮;“鄉”意为存在着会食礼俗的氏族;“卿”就是该氏族的族长、长老。那么就可以说,所谓乡饮酒礼,就是在“卿”所领导的“鄉”之中所举行的“飨”之活动。乡饮的目的,则是增强氏族凝聚力,维系长老对于子弟的权威。由此可知,乡饮酒礼具有“父老体制”的背景。

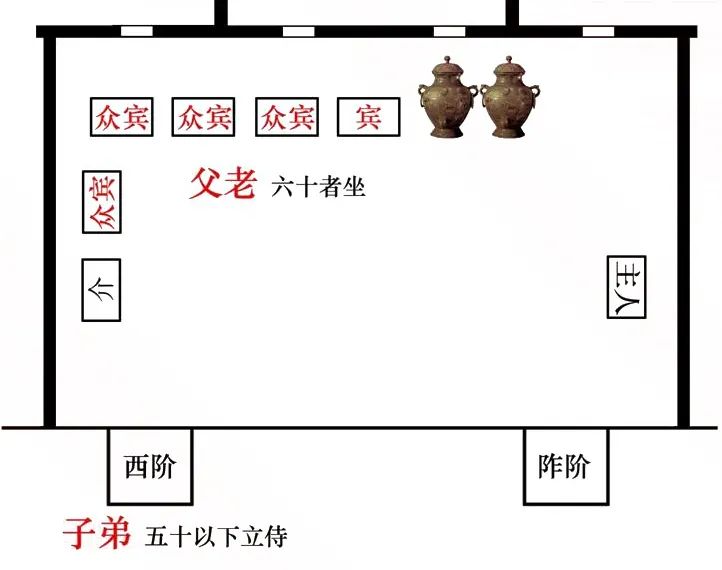

乡饮酒礼是怎么“正齿位”的呢?方法之一是席位布局。《礼记·乡饮酒义》:“六十者坐,五十者立侍。”陈澔的解释简明扼要:“坐者,坐于堂上;立者,立于堂下。”阎老师提供了一幅乡饮席位示意图,显示乡饮席位有堂上堂下之别。堂上东部有主人之席,父老作为来宾,在两个酒尊之东就座,是所谓“六十者坐”;子弟则站在西阶之下,是所谓“五十以下立侍”。堂上父老和堂下子弟又分别根据年齿,决定席位或站位的居前居后。堂上、堂下的席位之别,就是“长幼之序”的集中体现。让父老安坐堂上、执爵而饮,接受堂下子弟的尊奉,就是乡饮的主要目的。透过这个古老礼数,可以发掘出这样一些历史信息:父老与子弟,曾构成了氏族社会的两个基本阶层;年至五十,便可以由子弟升格为父老,由此进入氏族的领导层;而由堂下侍立变为堂上安坐,已可以视为一个身份转换仪式了。

“乡饮酒礼”示意图

阎步克绘制

然而礼书“六十者坐,五十者立侍”这个表达,五十到六十岁之间的人,应该坐在堂上还是立于堂下,有失含糊。为此唐人孔颖达提出了一个“傍同南面立”的主张,让他们站在堂上六十岁者的身边。然而只是唐人意见,未必合于古礼。“养老”就是让父老安坐堂上接受供奉,若依《王制》及《内则》,这以五十岁为始;若依《乡饮酒义》,则应以六十岁为始。对于这个矛盾,阎老师以史学角度加以化解,认为这实际是个两代人的问题。父老与子弟界限分明,其间那条年龄分界线却有弹性。考古资料显示,老人在人口中的占比因时因地而异。可以推想,为令父老层在人口中保持适当占比,老人较多,则“养老”年龄就可能提高;老人较少,则“养老”年龄就可能下降。

阎老师谈到,父老体制广泛存在于原生社会。例如乌鲁克城邦的长老会议与人民大会,就分别由父老与子弟构成;又如斯巴达的元老院,其名称为“老者”;古罗马初年的贵族之称也来自“父老”一词,并有由100名父老组成的“长老会议”;共和时期的元老院也得名于“父老”,还成了今之民主国家senate的名称来源。

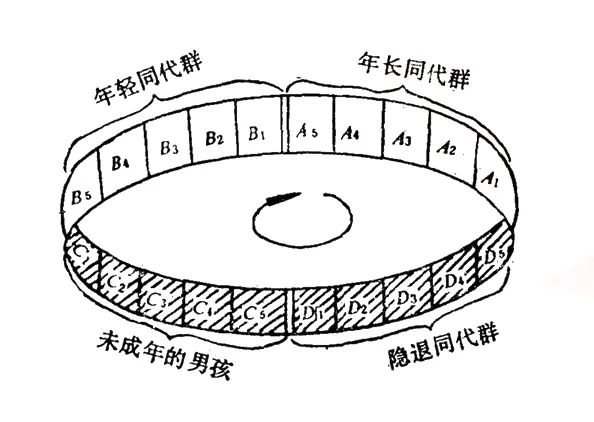

人类学证明,氏族社会存在着“年龄组”制度,而这意味着“年龄”构成了纵向分层的尺度。新几内亚的贝克曼人,其男人分为7个年龄段。东非的卡里莫庸人的社会,存在着未成年男孩、年轻同代群、年长同代群、隐退同代群等4个同代群,年长同代群构成了领导集团。

东非卡里莫庸人的年龄群组示意图

4个同代群,涵盖约25-30年。每个同代群包括5个年龄群。同代群升级需要特定仪式。年长同代群是统治层(选自恩伯《文化的变异:现代文化人类学通论》)

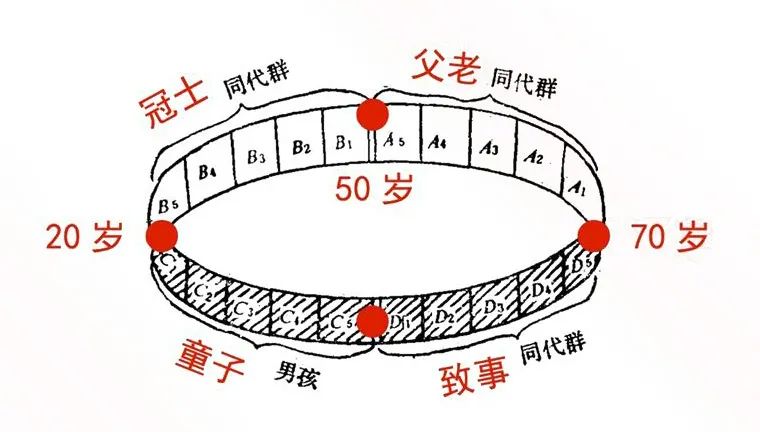

借用这个模式,阎老师提出,三代社会也曾存在过类似的4个同代群:二十岁以下的童子,二十到五十岁的冠士,五十到七十岁的父老──他们是氏族或乡里的领导者,及七十以上的致事者。若把“五十养于乡”、堂上执爵坐饮称为“爵礼”,则在4个同代群之间,冠礼,“爵礼”和“七十致事”,就呈现为三个身份转换的节点。

“乡饮酒礼与年龄群”示意图

恩伯《文化的变异:现代文化人类学通论》

阎步克绘制

五十岁时的身份转换仪式,除了上堂安坐执爵而饮,还有两个礼数具有同样的身份转换意义。一个是五十用杖,一个是改变名氏称谓。礼书云“五十杖于家,六十杖于乡”。从考古实物与图像资料中所见汉代鸠杖来看,五十用杖是一个耀眼的身份标识,表明其身份已今非昔比了。“丈人”之名就来自用杖。在乡饮酒礼上,孔子对“杖者”毕恭毕敬,等他们退场后自己才敢退场。

据《礼记·檀弓》,人的一生中共有四次称谓变化:出生三月起名,二十加冠取字,“五十以伯仲”,死后获得谥号。何为“五十以伯仲”?据阎老师的总结,先贤计有二说。一是孔颖达、叶适等人的“氏+伯仲”,二是贾公彦等人的“伯仲+字”。无论哪种说法为正,总之,“名不正则言不顺”,在社会政治生活中他人对你的称谓变了,就意味着你的身份变了。

汉代鸠杖画像石

戴冠者向老人进献食物

据《礼记·檀弓》,人的一生中共有四次称谓变化:出生三月起名,二十加冠取字,“五十以伯仲”,死后获得谥号。何为“五十以伯仲”?据阎老师的总结,先贤计有二说。一是孔颖达、叶适等人的“氏+伯仲”,二是贾公彦等人的“伯仲+字”。无论哪种说法为正,总之,“名不正则言不顺”,在社会政治生活中他人对你的称谓变了,就意味着你的身份变了。

综合席次、用杖及名氏称谓三者,阎老师提出了一个三段论:

综合席次、用杖及名氏称谓三者,阎老师提出了一个三段论:

1.三月起名,童子之年总角,乡饮时可以到场观摩。

2.二十加冠,乡饮时在堂下侍立,众人改以“字+甫”相称。

3.五十“爵礼”,作为父老持杖入场,上堂安坐、执爵坐饮,众人改以“伯仲”相称。

进而,阎老师又将卿大夫士爵之起源,与乡饮酒礼联系起来了。他指出,西周本来使用卿士、师尹、御事概念,来指称高、中、低三级官员,春秋则代以卿、大夫、士了,这个变化就与饮酒礼有关。阎老师指出,“卿”本是族长、长老之称;“大夫”义同于“大人”,原是父老之称。卿、大夫、士原为乡饮之上的三等席位之名。前来观礼的官员,三命以上官坐于卿席,再命之官坐于大夫席,一命之官站在堂下士席,这样高、中、低三等官员,就同卿、大夫、士三等坐席对应起来了,或者说拥有“席位爵”了。朝廷的燕礼继承三等坐席之法,高、中、低三级官员分别在卿席、大夫席、士席就座,卿、大夫、士遂由三等席位,变成了三个职官层级之称,进而是三个爵级之称。“席位爵”由此变成了“品位爵”。

“古者五十而后爵”的“爵”,在礼书中特指大夫,所谓“五十命为大夫,服官政”。而这在逻辑上,就意味着低于大夫的“士”算不上“爵”。后儒因而有“士非爵”之说,对之历代经学家有不少解释,然而仍有一步之遥。而在阎老师看来,若从“席位爵”出发解释“士非爵”这个经学疑案,则有“柳暗花明又一村”之效:堂上的父老或大夫的坐席才算“爵”,堂下的子弟或士的站位不算“爵”。那么,竟然真的有过一个时期,“士”不被看成爵位。

“燕礼与三等席位”示意图

阎步克绘制

《开元文字音义》云:“大夫以上与宴享,然后赐爵以章有德,故因谓命秩为爵。”可见至少在唐朝,就有人认为封授之爵来自饮酒之爵了,在国君的燕礼上有堂上坐饮之位,这就是有“爵”,这就是大夫的身份表示。又据《礼记·檀弓》,楚国的商阳对驾车人说,我们俩都是“朝不坐,燕不与”之人。意思是说我俩是士,是内寝朝会上没坐席、燕礼没资格参加。阎老师提示,商阳之所以使用“朝不坐,燕不与”做修辞,来表达“我们是士”这个意思,就反映出了大夫与士之别,最初就是饮酒礼上的堂上堂下之别。而曾有一个时期“士非爵”这件事,反过来又证明了“爵”的本意是堂上席位,其最初形态是“席位爵”。

《王杖诏令册》

甘肃省武威市磨嘴子汉墓出土

汉代又有“七十养于乡”之说,各种养老礼数,例如赐食品、赐鸠杖等等,都以七十为始。这同“五十养于乡”,有20年之差。五十岁就视为老人而“养”起来,是不是太早了一点呢。先秦养老制度的研究者,大多忽视了这20年的时间差的意义。而阎老师解释说,氏族时代的“五十养于乡”有双重意义,除了优待老者,还要以此维系维系“父老”这个领导集团的存在,“养老”自五十始,目的是利用五十岁的人的体力与精力,支撑父老体制。帝制时代便不同了,行政体制取代了父老体制,“养老”就成了一项单纯的慈善政策了,只用来保障丧失劳动能力的老人生活而已。

阎步克老师在学术报告现场

总之,在“人生观”之外,阎老师从“五十养于乡”“五十而后爵”中,发掘出了一系列的制度问题,给学人以新的启示。