2022年9月23日晚, “文研六周年”系列学术活动、“年度荣誉讲座”第二场在北京大学人文学苑1号楼108报告厅举行,主题为“重读王国维——从五大发现到中国考古”。文研院学术委员、北京大学中文系教授李零主讲,北京大学历史系长聘副教授陈侃理主持,清华大学出土文献研究与保护中心教授黄德宽,清华大学环境学院教授、清华大学艺术博物馆常务副馆长杜鹏飞与谈。着眼于疫情防控的大局,本次讲座在Bilibili官方平台全程直播。

讲座伊始,李零教授首先表示,王国维一生只活了50岁,却在甲骨铜器、两周金文、战国文字、汉晋简牍、敦煌遗书、三代古史、四裔研究等领域多有发明。1925年,王国维在清华给学生讲课,将其总结为“五大发现”:其一,“殷墟甲骨文字”(1899年,即殷墟甲骨);其二, “敦煌塞上及西域各地之简牍”(1901年,即汉晋简牍);其三,“敦煌千佛洞之六朝唐人所书卷轴”(1900年,即敦煌遗书);其四,“内阁之书籍档案”(1909年,即大库档案);其五,“中国境内之古外族之遗文”(1901年,即中国民族古文字和中国境内的外国古文字)。王国维生活在社会巨变的时代,有着跌宕起伏的人生历程。他的一生不仅为我们留下许多启示,也留下很多问题。本次讲座旨在对王国维的学术与人生进行重新讨论,并总结其之于学术史研究的历史遗产。

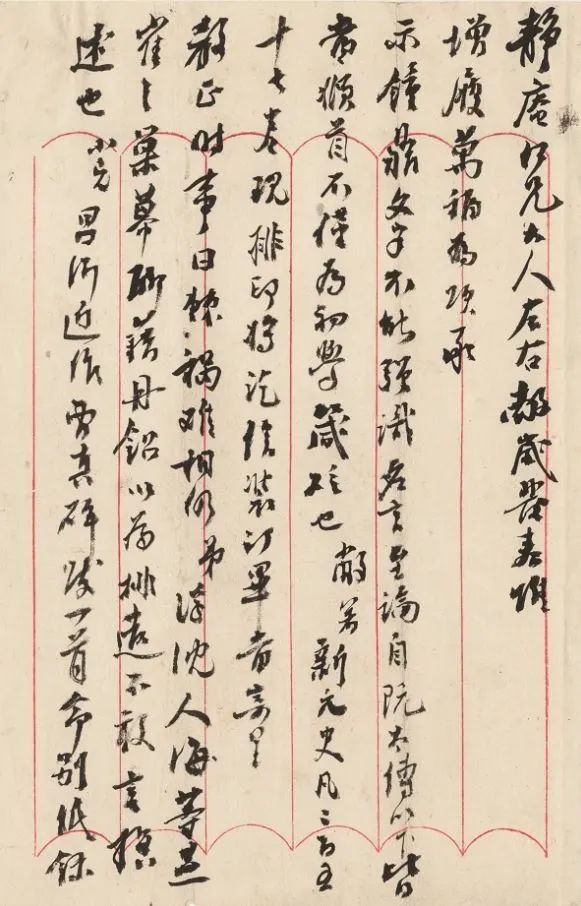

▴

王国维先生

讲座伊始,李零教授介绍了王国维的人生经历,特别揭示出其政治见地和学术倾向之间的关系。李零教授将王国维的一生以1911年随罗振玉东渡日本为界,分为先后两大段。20岁之前,即1877—1898年,王国维在海宁当秀才、治举业,但科场不利,久试不售,没有功名。随后10年,他赴上海,在《时务报》打工,从事译介和教育,还学过日文、英文和德文,甚至读过德文原版《资本论》。那时,王国维读书主要是为了解决自己的人生苦恼,沉迷哲学、文学。他热衷西学,喜欢读洋书。1911年,王国维随罗振玉东渡日本,这是他人生的转折点。从此,他尽弃前学,改治国学。这一学术转向与两大事件有关。一是1911年的“辛亥革命”,中国从此结束帝制,走向共和,但他的心依然在前朝;二是1914—1918年的欧战和以此引起的俄国革命。王国维认为,欧战是国家主义与社会主义之争,并预言“观中国近状,恐以共和始而以共产终”。中国帝制结束和欧洲四大帝国解体,从根本上改变了王国维的世界观。从此,他对西方绝望,认为只有东方固有的道德、政治可以救中国、救世界。

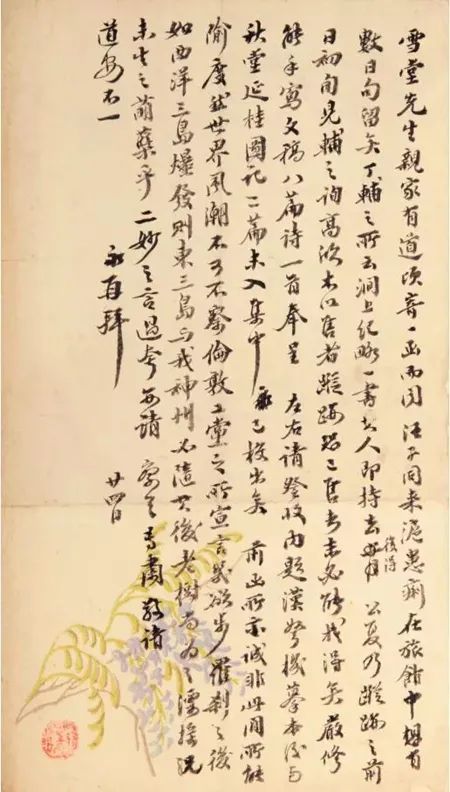

▴

柯劭忞致王国维信札两页

王国维的生活圈子是“学者型遗老”,其中罗振玉、沈曾植和柯劭忞三人最重要。王国维的学术取向和政治立场都与此有关。李零教授指出,另一个对王国维影响很大的,是他和罗振玉共同的圈子日本京都学派,不过目前这方面的研究还有待开掘。王国维自我认同的身份是“逊清遗老”,最恨的人是袁世凯,其次是北洋政府。他在《颐和园词》中的那句“那知此日新朝主,便是当年顾命臣”,正是指这批倾侧反复之人。此外,王国维最怕“过激党”,因此既反共和,也反共产——只是在他生活的时候,“共产”还是远虑,“共和”才是近忧。

李零教授强调,王国维最负盛名的《殷周制度论》是他的经世之作,寄托了其对于现实政治的关怀,而要理解此篇,需参看王氏当“南书房行走”时给溥仪写的奏折《论政学疏稿》。王国维认为资本主义之弊在于“贪”,而社会主义之弊在于“均”,他最怀念的还是前朝。中国历来有举逸传统,改朝换代时旧臣要尽忠、守节、不合作,比如夷、齐不食周粟。王国维和陈寅恪都持此立场,而且王氏比陈氏年长13岁,更加保守。陈寅恪认为王国维自杀是“殉道”,这是理想之辞,但说王国维“脱俗谛”是准确的,不跟从潮流,不以舆论之是非而是非。陈寅恪指出,王氏之学属于“道咸以降之学”,特点是“中学为体,西学为用”,不新不旧,不中不西,二人都是“身在民国,心在同光”。民初乱象和同光之治在他们心中形成强烈对比。王国维在《殷周制度论》中论证,中国帝制是周制的延续,道德之化身。他相信,东方之道德政治必将大行于天下,只有周孔之制可以救中国、救世界。王、陈二人都是从西学回归中国传统,也都尊孔、宗周,而且是制度尊孔。过去学者谈王国维时因怕有损其学术声誉而讳言其政治立场,近来有相反的现象。李零教授认为,我们应该了解、理解王国维的政治立场,不然读不懂他寄托在学术背后的情结与关怀。

接下来,李零教授总结了王国维和罗振玉的异同,然后从六个方面评述了王国维的学术贡献。王国维有诗云:“百年知遇君无负,惭愧同为侍从臣。”王国维是罗振玉一手栽培的人,也是儿女亲家,世称“罗王之学”。王国维的研究范围与罗振玉大体相同,但重在阐发而不是材料的整理发表。罗振玉是晚清金石学的集大成者,王是靠罗的材料和参与罗的整理而起家,但更有大局观和洞察力、想像力。他更关心中国历史的大问题,一是三代古史,二是中国四裔。王国维一生都较为贫困,用书主要靠罗振玉和蒋汝藻的帮助。王氏最重《尚书》、《仪礼》,其次为《说文》、《尔雅》,再其次为唐宋韵书和“前四史”。

▴

王国维《殷虚书契菁华、后编、考释》

民国影印本

殷虚卜辞是王国维归纳“五大发现”中的第一项。他治甲骨是从帮罗氏抄写,整理《殷虚书契考释》开始。 此书手稿原在罗福葆手中,抗战胜利后,罗福葆移居北京,稿子归了罗福颐,后被罗福颐售于陈梦家,于“文革”中落入康生手,“文革”后被退还给陈氏家属,现藏上海博物馆图书馆。此前曾有谣传,说此书是罗振玉花钱雇王国维代写,王氏死后更有人持“逼债”说,甚至陈寅恪1929年撰写王氏纪念碑文时也颇相信“逼债说”。对此,李零教授认为,“罗王失和”确有其事,王死之后,“抑罗扬王”,也是各种原因所致的人之常情,但“罗王之学”就是“罗王之学”,没有罗就没有王,“逼债说”、“剽窃说”皆无其据。《殷虚书契考释》原稿是罗氏亲著,王国维只是职任抄校。如今材料充足,真相早已大白。王国维通过帮助罗氏整理书稿,开始其甲骨学研究。他从材料入手却未止步于材料,善于迅速抓住问题关键。《殷卜辞中所见先公先王考》和《续考》(1917年)背后涉及的问题是:中国所谓“先秦”,其实是个模糊概念,上不封顶;《史记》讲三代,夏、商二代有世无年,所有知识主要是自西周以来,王氏以殷虚卜辞所见先公先王证实《史记·殷本纪》所见殷世系的可靠性——这一意义远远超出个别字词的考证,“青出于蓝而胜于蓝”。

此书手稿原在罗福葆手中,抗战胜利后,罗福葆移居北京,稿子归了罗福颐,后被罗福颐售于陈梦家,于“文革”中落入康生手,“文革”后被退还给陈氏家属,现藏上海博物馆图书馆。此前曾有谣传,说此书是罗振玉花钱雇王国维代写,王氏死后更有人持“逼债”说,甚至陈寅恪1929年撰写王氏纪念碑文时也颇相信“逼债说”。对此,李零教授认为,“罗王失和”确有其事,王死之后,“抑罗扬王”,也是各种原因所致的人之常情,但“罗王之学”就是“罗王之学”,没有罗就没有王,“逼债说”、“剽窃说”皆无其据。《殷虚书契考释》原稿是罗氏亲著,王国维只是职任抄校。如今材料充足,真相早已大白。王国维通过帮助罗氏整理书稿,开始其甲骨学研究。他从材料入手却未止步于材料,善于迅速抓住问题关键。《殷卜辞中所见先公先王考》和《续考》(1917年)背后涉及的问题是:中国所谓“先秦”,其实是个模糊概念,上不封顶;《史记》讲三代,夏、商二代有世无年,所有知识主要是自西周以来,王氏以殷虚卜辞所见先公先王证实《史记·殷本纪》所见殷世系的可靠性——这一意义远远超出个别字词的考证,“青出于蓝而胜于蓝”。

铜器和金文研究方面,王国维对铜器的研究不限于铭文。他治金文是从著录入手,曾作《宋代金文著录表》、《国朝金文著录表》(1914);治铜器,是从定名分类入手,始于《古礼器略说》(1915)。铜器定名,后世多沿袭宋人,但其分类有很多缺陷。王国维的《书顾命同瑁说》(1924)涉及觚这一酒器,过去学界注意得很少,但其实很重要。王国维研究金文的最大创获是《生霸死霸考》,其中倡导“四分月相”说。对此,李零教授指出,今天回过头看,王国维这一说法有较多可商榷之处——古书里至少提到了六种月相,且即便用四分也分不尽,李学勤先生则认为王氏此说是受日本星期制的影响。

战国文字研究方面,王国维的《秦用籀文六国用古文考》,把战国文字分为古、籀东西二系,不但对破汉代今古文学之争和考镜字书源流有凿空之功,也是战国文字研究的开山之作。此文只有598个字,但把事情点明说透,堪称王国维作品中最精彩的一篇。王国维写作此文时,战国文字资料极度贫乏,只有玺印、陶文一类的小零碎,跟今天没法比。但王氏凭借传世文献,对汉代古文家说和《史籀》、《苍颉》、《说文》等字书耙梳整理,以此作为立说基础,由博返约,凿破混沌,十分难得。王氏此说甫出,有很多学者不相信,但如今出土材料甚众,不但有玺印、陶文等短铭,还有大批简帛文字,所有发现一再证明此文为不刊之论。1959年李学勤先生的《战国题铭概述》是此文的进一步发展。1990年代之后,战国文字研究更是成为了显学。

▴

王国维等跋陈叔通藏石鼓拓本(局部)

汉简研究方面,王国维的《简牍检署考》(1912年)开创了从简牍形制和使用入手的进路。这其实是王国维人生中专治国学的十五年中的第一年,但已是杰作。后学方面,陈梦家《由实物所见汉代简册制度》是此文观点的进一步发展。如今重视简牍的材质、背后划痕已经成为简牍研究者的共识。李零教授认为,王国维此文是《流沙坠简》的提升,但价值犹有过之;与罗合作写《流沙坠简》时,王国维因熟读前四史,所以负责文书简,而由于文书简的研究跟屯戍遗址有关,所以王氏对出土遗址也做了研究,有不可磨灭的贡献。

三代研究方面,《殷周制度论》(1917年)是王国维的学术总结,也是他的政治宣言。此文最初的题目是《续三代地理小记》,后来改作新题。王氏讲商周异同,是为了推崇周制,而推崇周制则是为给中国帝制作辩护,他自己也坦承“此文于考据之中,寓经世之意”。“汤武革命”是本来意义上的“中国革命”,即改朝换代的代名词。改朝换代都是有因有革,学者或强调周承殷制,“见其同而忽其异”;王氏却强调殷周制度不同,是为了强调周制才是中华帝制的本源。他把中国大一统推始于周,而非以秦汉为断限。孔子宗周,王氏也宗周。孔子宗周,做梦都想回到周初“大一统”。王国维有诗“三王大一统,乃以禹蹟言”,是说夏、商、周三王一统于周,无论住在哪里,皆称“禹迹”,认同夏,奉夏为正统。《古史新证》正是阐发这两句诗。

▴

王国维、罗振玉《流沙坠简》

《古史新证》是王国维为清华国学研究院编写的讲义,全书包括正文共计29篇,附录7篇。那时,他的研究重心已转移到蒙古史,讲课基本利用旧作,所以此书的看点是他在生命最后时刻怎么总结自己的学术研究。此书第一篇是《古史新证》,用甲骨讲商史,用金文讲周史。此篇是王氏首次讨论夏,还回应了当时的疑古思潮,因此最为重要。顾颉刚《古史辨》第一册出版时收入了《古史新证》,顾氏附跋说“春秋时人只知禹,不知黄帝、尧、舜”,且从王氏的著作得到了有力证据。但王氏此篇很明显是批评顾氏,他强调的是两周时期,人皆认同夏。从顾颉刚的日记看,顾氏一生心仪王氏,视之为师,但王国维与其立场并不相同。李零教授指出,他自己并不赞同将“二重史证”看作王国维的发明,且认为这更不是王氏最重要的理论。宋以来的金石学就强调“证经补史”,即所谓“二重史证”。王氏的“二重史证”,是将地下文字与地上文字互证,还不足以概括历史学和考古学范围内的互证。此外,很多西方汉学家恰恰把此说视作中国学者的通病,反而主张“考古自考古,文献自文献”。诚然,其说虽有诸多可商榷之处,但仍有可取之处,考古和文献各有各的读法,不尽是互证关系。关于疑古与信古,李零教授认为,传统辨伪学中的疑古有两种,一种卫道统,如崔东壁;一种破道统,如顾颉刚。疑、信是同一枚钱币的正反两面。其实,疑古终究是为考信,不是为疑而疑。真正的历史学家,比如希罗多德和司马迁,都是“信以传信,疑以传疑”。正确态度当是“疑其所当疑,信其所当信”。

《古史新证》是王国维为清华国学研究院编写的讲义,全书包括正文共计29篇,附录7篇。那时,他的研究重心已转移到蒙古史,讲课基本利用旧作,所以此书的看点是他在生命最后时刻怎么总结自己的学术研究。此书第一篇是《古史新证》,用甲骨讲商史,用金文讲周史。此篇是王氏首次讨论夏,还回应了当时的疑古思潮,因此最为重要。顾颉刚《古史辨》第一册出版时收入了《古史新证》,顾氏附跋说“春秋时人只知禹,不知黄帝、尧、舜”,且从王氏的著作得到了有力证据。但王氏此篇很明显是批评顾氏,他强调的是两周时期,人皆认同夏。从顾颉刚的日记看,顾氏一生心仪王氏,视之为师,但王国维与其立场并不相同。李零教授指出,他自己并不赞同将“二重史证”看作王国维的发明,且认为这更不是王氏最重要的理论。宋以来的金石学就强调“证经补史”,即所谓“二重史证”。王氏的“二重史证”,是将地下文字与地上文字互证,还不足以概括历史学和考古学范围内的互证。此外,很多西方汉学家恰恰把此说视作中国学者的通病,反而主张“考古自考古,文献自文献”。诚然,其说虽有诸多可商榷之处,但仍有可取之处,考古和文献各有各的读法,不尽是互证关系。关于疑古与信古,李零教授认为,传统辨伪学中的疑古有两种,一种卫道统,如崔东壁;一种破道统,如顾颉刚。疑、信是同一枚钱币的正反两面。其实,疑古终究是为考信,不是为疑而疑。真正的历史学家,比如希罗多德和司马迁,都是“信以传信,疑以传疑”。正确态度当是“疑其所当疑,信其所当信”。

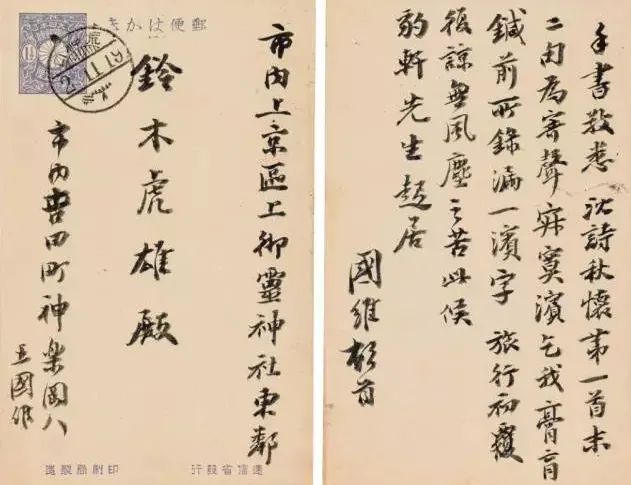

四裔研究方面,王国维的“四裔”其实内可指四大边疆(按“五部十八省”,去十八省外之其余四部,东三省,内、外蒙古,青海、新疆,前藏、后藏),外可指五大洲、四大洋。清代学术不光是经史、小学,还有晚清“实学”,如徐松、龚自珍、魏源等所倡导的。边疆史地和中西交通,一时成为“显学”、“绝学”。冯承钧叫“西域南海史地考证”,今称“一带一路”。王国维在清华讲“古史新证”,多据旧说,当时他更大的兴趣是蒙元史。“五大发现”除殷墟甲骨和大库档案外,都与西北史地有关。清代学者重视边疆,重辽、金、元研究。西人研究中国,也是从边疆入手。可以说,当时的“五大发现”是古今学术的结合点,也是中外学术的结合点。中国最早的民族志(所谓“蛮夷列传”)是《史记》的《匈奴列传》、《南越列传》、《东越列传》、《朝鲜列传》、《西南夷列传》。王国维治四裔之学,以《鬼方昆夷猃狁考》(1915)为最早。该文受《匈奴列传》影响,把鬼方、昆夷、猃狁视为一系,当匈奴前身。此说可商,但他说媿姓与鬼方、鬼戎有关,姜姓与氐羌有关,猃狁与允姓之戎有关,很有见地。族姓研究是人类学的重要资源,王氏此文是最早的“胡姓考”,由此也可看出他的国际眼光。王国维主张“学无古今中外”,以国际眼光研究中国。他与日本京都学派(如狩野直喜、铃木虎雄、内藤湖南、富岗谦藏等)和法国汉学家(如伯希和),均有直接来往和书面交流,学术思想互通有无。

▴

王国维致铃木虎雄明信片

讲座最后,李零教授概括了王国维的学术遗产对中国考古学的影响,指出“五大发现”开出五门新学问:甲骨学、简牍学、敦煌学、明清档案学、中国民族古文字学和外来文字研究。虽然“五大发现”全是文字史料,有一定的局限性,但器物学和铭刻学都是考古学的先声;“罗王之学”代表了20世纪中国器物学和铭刻学发展的最高水平,为中国考古学的闪亮登场做了必要的铺垫。王国维身后,殷墟甲骨引起殷墟发掘,催生三代考古,而三代考古又塑造了中国考古的“史学取向”。西北汉简、敦煌文书、明清档案,引起西北考察,催生边疆考古。中国民族古文字学和外来文字研究,不仅影响到中国的边疆考古,还影响到邻国的海外考古。此外,“罗王之学”,特别是王国维的研究,还影响到郭沫若的马克思主义史学。王氏开创的战国文字研究,更是拓展为当今古文字研究的新潮流。1927年1月,李济从山西回来,王国维参加过欢迎会。卫聚贤、吴金鼎是李济在清华国学院的学生,夏鼐也从清华出国,这些考古学大事恰好与王国维相接。

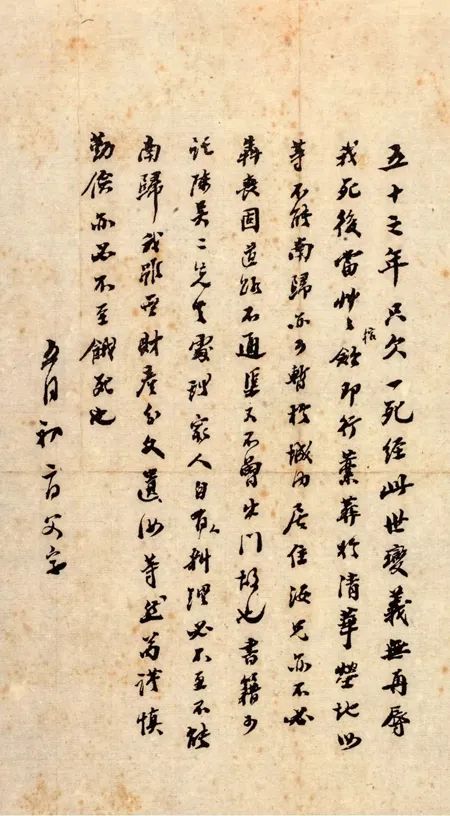

▴

王静安先生遗书

评议环节,黄德宽老师补充了罗振玉和王国维学术上互相启发的例证。《商代先公先王考》方面,是罗振玉首先发现报乙、报丙、报丁的关系,并写信与王国维讨论。罗振玉写文章时也经常引用王国维,从二人信函往来之频繁来看,罗氏剽窃王氏是不可能的。黄德宽老师提出,从李零老师的讲座延伸出去,我们也可以重读罗振玉。随后,杜鹏飞老师回顾了2017年在清华大学艺术博物馆筹办“独上高楼:王国维纪念展”的过程,以及和相关藏家接触的人事机缘。