2022年秋季学期,文研院邀请瑞士洛桑大学南亚语言与文明系主任、南亚伊斯兰研究教授布莱恩·奥尔(Blain Auer)以“印度德里苏丹国的历史、宗教与王权”为题主讲3场线上讲座,从历史、政治、宗教等多个维度深入剖析印度德里苏丹国这项见证了亚洲文明交融和中世纪向现代转型的帝国工程。

2022年11月25日下午,“北大文研讲座”第269期、“印度德里苏丹国的历史、宗教与王权”系列讲座第一场在北京大学静园二院208会议室和线上平台同步举行,主题为“伊斯兰印度的历史”。布莱恩·奥尔教授主讲,北京大学外国语学院助理教授张忞煜主持,中国社会科学院世界宗教研究所研究员李林、中国社会科学院历史理论研究所研究员张旭鹏、北京大学历史学系教授昝涛、北京大学外国语学院副教授张嘉妹与谈。

本次活动分为读书交流会和专题讲座两个部分。读书交流会围绕奥尔教授的专著《中世纪伊斯兰权威的象征:德里苏丹国的历史、宗教和穆斯林合法性》(Symbols of Authority in Medieval Islam: History, Religion and Muslim Legitimacy in the Delhi Sultanate, 2012),讨论伊斯兰印度的相关议题。在之后的专题讲座中,奥尔教授系统地回顾了伊斯兰印度从7世纪至14世纪漫长且广泛的历史。

读书交流会

在过去的一学期,来自北京大学、中国社会科学院、北京外国语大学、北京师范大学不同专业领域的老师和同学共同研读了《中世纪伊斯兰权威的象征》,在此基础上,北京大学外国语学院熊艺同学报告了该书的阅读心得。

▴

图1 《中世纪伊斯兰权威的象征:德里苏丹国的历史、宗教和穆斯林合法性》

学界对德里苏丹国政教关系的认识存在二元对立的定式,一方是世俗主义论,另一方是神权政体论。《中世纪伊斯兰权威的象征》旨在以德里苏丹国时期的历史编纂为切入点,分析13至14世纪历史编纂中的宗教再现模式和伊斯兰统治的意识形态,进而讨论宗教和权力的关系。

具体而言,本书检视了竺兹札尼(Minhāj Sirāj Jūzjānī,1193—约1260)的《纳昔儿史话》(Ṭabaqāt-i Nāṣirī)、巴拉尼(Z̤iyāʾ al-Dīn Baranī,1285—1357)的《菲鲁兹·沙史》(Tārīkh-i Fīrūz Shāhī)和阿菲夫(Shams al-Dīn Sirāj ʿAfīf,1356—1399)的《菲鲁兹·沙史》(Tārīkh-i Fīrūz Shāhī)这三部印度波斯语史书,重点关注德里苏丹菲鲁兹·沙(Fīrūz Shāh,1351—1388在位)时代的史学编纂。

宫廷史家和德里苏丹分别是历史编纂的主体和赞助者。奥尔教授认为,中世纪伊斯兰权威的象征包括前伊斯兰时代的先知、“封印先知”穆罕默德、四大哈里发、与德里苏丹同时代的阿巴斯王朝和埃及马木鲁克王朝的哈里发以及众多苏非长老。在宫廷史家笔下,德里苏丹们通过效仿这些权威象征,甚至“成为他们”,得以和他们共鸣、共生。由此,在德里苏丹国时期,历史编纂通过构写伊斯兰的权威,实质上成为帝国意识形态建构的重要一环。

随后,与会学者围绕《中世纪伊斯兰权威的象征》一书,就史学传统、权威建构、历史文本和南亚社会结构等诸多议题展开了热烈的讨论。张旭鹏老师从史学理论的宽广视野出发,分析了印度史学与中国史学、西方史学的异同。中国史学的脉络具有一致性,史学传统较为单一。西方史学虽然有古典史学、希伯来史学和蛮族史学传统,但三条脉络最终完成了汇合。相比之下,印度史学的脉络可以明显划分为古代印度教史学传统、中世纪伊斯兰教史学传统和近代英国史学传统。值得思考的是,目前印度的三种史学传统是否实现了整合?

张旭鹏老师指出,《中世纪伊斯兰权威的象征》一书所关注的中世纪印度史学也与同时期其他文明的史学传统存在共性。第一,印度中世纪史学将统治者的合法性追溯至先知和宇宙形成前,体现了“普世史”(universal history)的特点,这类似于受教会影响的西方普世史传统。西方普世史的传统一直延续至今,“大历史”就是其重要变形。第二,印度中世纪史学记述过去,为当时的精英提供范例。实际上在全球范围内,前现代史学都有“范例史”的特点,《资治通鉴》就是典型的范例史。法国大革命开始打破范例史,历史开始不再以过去而是以未来为导向。印度的范例史传统在何时被超越,是值得研究的问题。张旭鹏老师还指出,国内的印度史学研究尚存在诸多空白,犹待进一步填补。

李林老师就《中世纪伊斯兰权威的象征》的主旨和具体细节发表了见解。首先,本书侧重于从理论层面探讨帝国权威的建构。德里苏丹们借助历史上和宗教有关的人物、事件,从中寻找神圣性和权威,比如“封印众苏丹的苏丹”的称号,明显源于“封印众先知的先知”。至于这套话语建构的实际效果如何,国内臣民和当时的其他苏丹对此有何看法,本书着墨有限。其次,本书第四章讨论了在史家笔下,德里苏丹们如何借苏非教团的力量来维护统治,例如苏丹寻求苏非长老的支持和指导,甚至苏丹自己成为苏非长老。李林老师指出,叶尔羌汗国也存在统治者和苏非长老紧密捆绑的情况,而古典的伊斯兰世界并不存在类似现象。李林老师推测,这可能是突厥化王朝统治的一个特点。第三,德里苏丹们在苏非长老们的协助下治理国家,那么,宗教学者阶层如何看待这一现象?虽然本书并未涉及德里苏丹国时期宗教学者的生活状态,但这一问题值得我们思考和讨论。

昝涛老师重点结合本书探讨如何看待历史文本的问题。自东方学创立以来,西方学界已经积累起了丰富的文本研究。学习者在处理具体文本时,应当留意不被文本研究的大量信息所淹没。本书在扎实的文本研究的基础上,分析符号和象征,体现了文本研究的社会科学化。昝涛老师强调,应从历史语境批判地看待文本。我们应当明确,本书所聚焦的历史文本实际上是文人对统治者的恭维之作。这些文本的作者是文人精英,读者是早期的突厥系的德里苏丹,文化水平较低。文人精英一方面编纂文本奉承苏丹,满足他们的心理需求;另一方面,文人精英还怀有以文教“规训”苏丹的理想。此外,需要注意历史编纂一直以来具有的意识形态功能。与德里苏丹国类似,奥斯曼帝国的前现代历史编纂也是从创世、先知起笔。到了近代,神学叙事转向了民族国家的叙事,历史编纂将伊斯兰教世俗化,主张伊斯兰教是在具体的历史时间中产生的,民族历史比伊斯兰教出现的时间更加古老。当然,我们还应当反思,历史编纂这一范畴本身可能会影响我们对一些文本的判断,因为学科分类标准是后来才产生的。

张嘉妹老师结合自身研究,分享了对本书的阅读思考。首先,本书讨论的是印度中世纪的历史编纂,当时的南亚诸国林立、各自为王,势必有统治者间的权力较量。本书未能充分关照德里苏丹们和印度本土的王公的交集与互动,这也是一个可以继续拓展的议题。其次,透过本书对宫廷史家书写的一手史料的分析整理,读者可以看到南亚社会一脉相承的某些特点。印度穆斯林王朝建立起来后,王权和民间的两极分化加剧。南亚穆斯林群体内部存在分层,苏丹、乌莱玛等统治阶层和平民穆斯林缺乏交集,而这种社会结构的特点从德里苏丹国时期一直延续至今,表现为南亚穆斯林中产阶级对权威的认知趋于固化,缺乏改变生活的主体意识。张嘉妹老师回应了前几位老师讨论的史学传统等问题。印度伊斯兰史学家积极、能动地构建从先知到君王的谱系,歌颂君王的权威;殖民时期,印度史编纂致力于构建殖民者的合法性;印度独立后,一些历史学家使用现代学科的方式方法,重新梳理次大陆的历史,寻求摆脱殖民体系的话语,印度马克思主义史学就是其中的代表。

最后,张忞煜老师对各位老师的参与和支持表示感谢,并对本次读书交流会作了总结。《中世纪伊斯兰权威的象征》一书没有以大篇幅关照帝国制度,其意义主要在于重访历史文献,思考史书文本与帝国意识形态的关系。结合德里苏丹国时期的一手文献,我们今天习以为常的一些概念是值得再思考的。在德里苏丹国时期,“伊斯兰”包含两个层面,一是宗教信仰(dīn),二是国家正统意识形态。这并不意味着德里苏丹国就是神权政体,实际上,德里苏丹国的王权和教权各有空间,但也不是现代意义上的“政教分离”,反而和中华帝国有相似之处,在某种意义上是“政主教从”。“教”包含被宫廷正式任用的乌莱玛,尤其是那些受过正规宗教教育的士绅臣僚,在上层的政治生活中,他们既辅佐也试图规训苏丹,但在包括下层穆斯林的民众面前,他们是高高在上的贵族官员。在帝国政治实践的语境中,“伊斯兰”更接近我们更熟悉的“王道、天道”。另外,受印度本土宗教实践和多元宗教互动的影响,一些术语可能衍生出特定的含义,需要研究者仔细辨析。例如,阿拉伯语词wālī在印度指的既不是中东常用的省督,也不限于苏非圣人,而是一个可以包容、吸纳印度本土宗教人士的概念框架;梵语词Īśvara除了可以指包括湿婆在内的婆罗门教大神,也是早期翻译伊斯兰教概念时对安拉的译名。张忞煜老师还针对印度史学传统作了补充,伊斯兰史学怀有一种文明开化使命感,主张伊斯兰教诞生或到来后,人们才摆脱蒙昧;印度教也有一个看似相反但有类似作用的概念“加利时代”(kaliyuga),这看似是时代变差的表述,实际上可以用“人心不古”来赋予当下一些不符合教典的实践以合法性。

▴

读书交流会

专题讲座

《中世纪伊斯兰权威的象征》聚焦的历史时空是13至14世纪的德里苏丹国,实际上,伊斯兰印度的历史渊源还可以追溯至更早的阶段。本次讲座中,奥尔教授铺开7至14世纪的历史长卷,将印度置于伊斯兰历史的脉络之中。从印度早期穆斯林社区的产生,到印度第一个穆斯林王朝的建立,穆斯林通过贸易、移民和军事征服等活动,逐渐融入充满多样性的印度次大陆。

▴

主讲人布莱恩·奥尔教授

一、在伊斯兰历史的脉络中定位印度

伊斯兰教是印度第二大宗教,根据2011年全印人口普查,印度的穆斯林人口多达1.72亿。南亚地区居住着大量穆斯林,是全球穆斯林的重要组成部分。穆斯林社区之于印度的影响有其历史根源,在历史上,印度并非孤立隔绝之地,而是通过贸易、移民和军事征服等方式与世界其他地区相联系,从而为伊斯兰印度历史的演绎提供了条件。

在传统的历史叙事中,印度历史和伊斯兰历史的关联常被忽视,而在本次讲座中,奥尔教授试图将印度置于伊斯兰历史的时序框架,注重探讨二者的联系与互动。伊斯兰历史可大致划分为六个时期,它们分别是:伊斯兰兴起时期(610—750)、古典时期(750—945)、中世纪前期(945—1250)、中世纪后期(1250—1500)、前现代时期(1500—1800)和现代时期(1800至今)。

伊斯兰兴起时期以公元610年先知穆罕默德接受“启示”为开端,这一时期包括第一个穆斯林社区在麦地那的建立、四大哈里发时期和倭马亚王朝时期。在倭马亚王朝的统治下,随着穆斯林政治权威的扩张,伊斯兰世界的版图也不断扩展。作为倭马亚王朝向外扩张的一部分,公元711年,倭马亚王朝的将领穆罕默德·本·卡西姆(Muḥammad ibn al-Qāsim,695—715)率军攻入信德(Sindh)和木尔坦(Multan)地区。

古典时期与阿巴斯王朝前期重叠,也是伊斯兰哲学、神学和法律发展的时期。翻译推动了知识的积累和流传,在哈里发的支持下,希腊的大量知识被翻译为阿拉伯文。在浩大的翻译运动中,印度的医学、数学、天文知识体系也融入了当时的穆斯林世界,比如,印度的数字和十进位法就是在这一时期传入的。

在中世纪前期,伊斯兰世界的主要力量是逊尼派,逊尼派国际政治体系形成。在文化层面,出现了所谓的“波斯复兴”(Persian Renaissance)。使用阿拉伯语字母书写的新波斯语不仅作为宫廷用语广为流通,还在文学领域大放异彩,尤以菲尔多西(Ferdowsī,940—1020)的长篇史诗《列王纪》(Shāh-nāmeh)为代表,这部产生于伽兹尼宫廷的作品反映了波斯语的使用和波斯式王权形式的产生。

在中世纪后期,德里苏丹国、马木鲁克苏丹国和奥斯曼帝国这三个伊斯兰帝国分别建立。蒙古人的军事力量席卷欧亚大陆,对穆斯林世界造成了严峻的挑战。德里苏丹国的统治者们也不例外,他们必须保卫领土免于蒙古军队的铁蹄。

在前现代时期,1526年,巴布尔打败德里苏丹,建立了莫卧儿帝国。莫卧儿帝国、奥斯曼帝国和萨法维帝国都运用火器技术来完成扩张,因此这三个伊斯兰帝国也被称为“火药帝国”(Gunpowder Empires)。

现代时期意味着欧洲在穆斯林世界的殖民统治。英国的殖民活动对印度影响深远。随着英国对印度控制的加深,英国人在印度大力推行英语教育体系,以英语取代了波斯语的精英语言地位。在去殖民和独立运动的浪潮中,印度、巴基斯坦和孟加拉国等现代民族国家先后诞生。

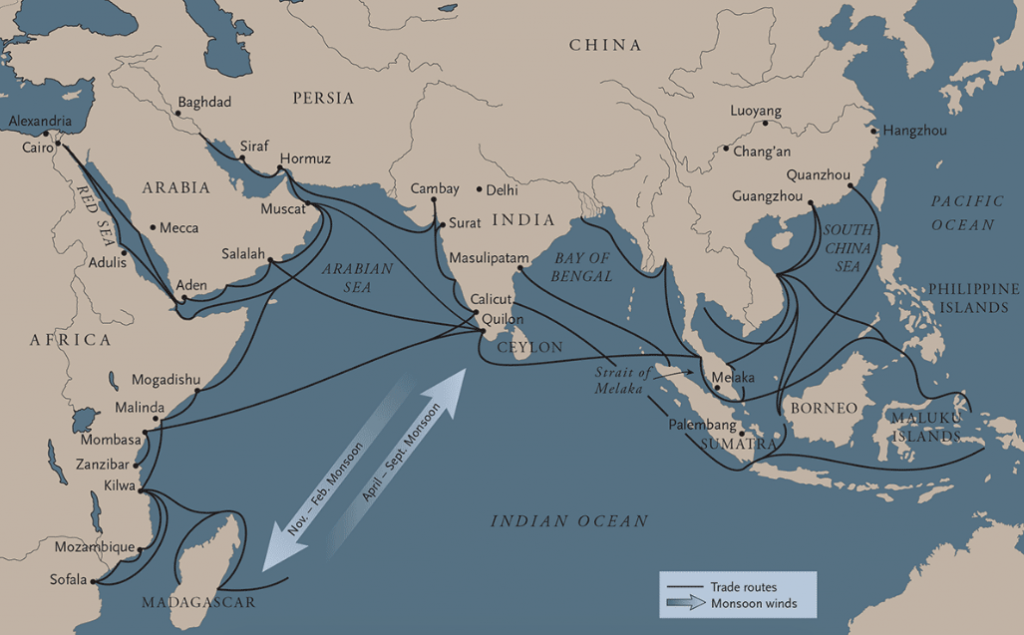

二、印度和中东地区的商贸往来

在印度,最初的穆斯林社区产生的动力并非军事征服,而是商业贸易。甚至可以说,某些军事活动本身就受经济利益所驱动。因此,商业贸易为我们理解伊斯兰教对印度的影响提供了基本框架。马拉巴尔、古吉拉特和信德的沿海地区面向广袤的海洋,这些地区是印度洋贸易网络的重要组成部分。在季风年复一年的吹拂下,印度洋贸易网络中的商品、人员和文化往来频繁,实现了交流和融合。

关于印度第一个穆斯林社区的故事具有传奇色彩。《古兰经》描述了先知穆罕默德指月两半的奇迹情景:“复活时临近了,月亮破裂了。”(54:1)相传在7世纪初,南印度哲罗王朝的国王哲罗曼·佩鲁马尔(Cheramān Perumāl)也目睹了月亮一分为二的天文现象,宫廷中的穆斯林商人告诉这位印度教徒国王,正是阿拉伯半岛的先知穆罕默德造就了这一奇迹。于是国王远赴麦加,皈依伊斯兰教,成为第一位印度穆斯林。哲罗曼·佩鲁马尔在返印途中去世,但有一支阿拉伯穆斯林队伍受他指示,前往马拉巴尔海岸,将伊斯兰教传至印度,并在当地修建了哲罗曼主麻清真寺(Cheraman Juma Mosque)。有人认为,哲罗曼主麻清真寺是印度最古老的清真寺。

▴

哲罗曼主麻清真寺,位于印度喀拉拉邦

图源 https://www.keralatourism.org/destination/cheraman-juma-masjid-kodungalloor/81

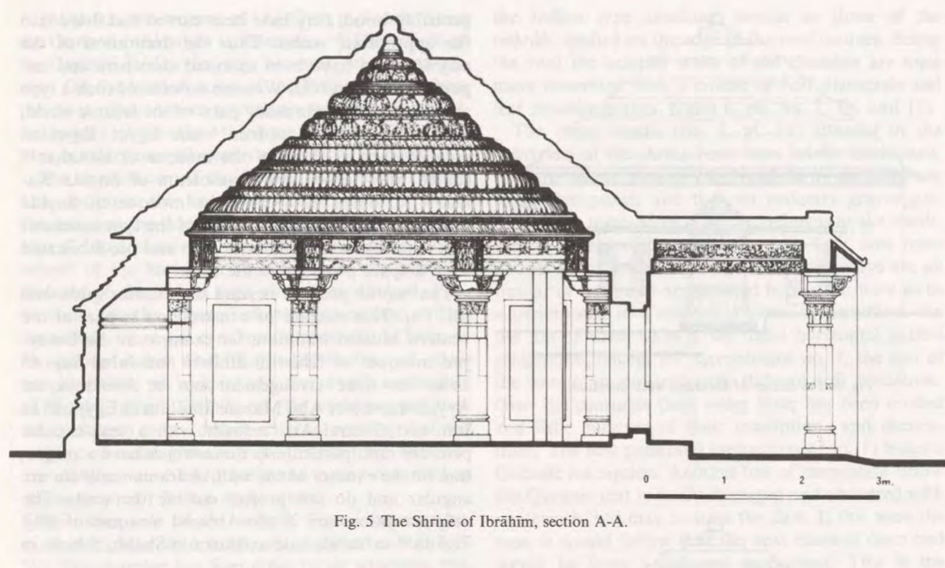

随后,奥尔教授将目光北移至古吉拉特地区。早在10世纪,古吉拉特已经出现穆斯林社区。915年,阿拉伯历史学家和地理学家马苏第(al-Masʿūdī,896—956)途经古吉拉特的坎贝(Khambat),他记载了这座港口城市的穆斯林居民的基本状况。古吉拉特地区保存至今的伊斯兰建筑诉说了早期穆斯林社区的过往。从铭文判断,坐落于帕德雷希瓦尔(Bhadreshwar)的易卜拉欣圣墓(Mausoleum of Ibrāhīm)修建于1159—1160年。在圣墓旁还有两座清真寺。这三座伊斯兰建筑都雕刻有耆那教风格的装饰花纹。事实上,当时统治帕德雷希瓦尔的是耆那教徒。梵语长篇叙事诗《扎格杜功行录》(Jagaḍūcarita)完成于14世纪,记述了13世纪耆那教商人扎格杜的人生经历。《扎格杜功行录》称,这座城市为富裕的阿拉伯客商修建了一座清真寺(masīti)。朱纳格特(Junagadh)是麦加朝觐之旅的起点之一,与中东人员往来和文化交流密切。13世纪,一名来自伊朗的商人和船长出资在朱纳格特修建了伊勒吉清真寺(al-Īrajī Mosque),这座清真寺的廊柱刻有和易卜拉欣圣陵类似的图案,体现了印度本土的装饰风格。古吉拉特的伊斯兰建筑多与贸易财富有关,证明了在伊斯兰的军事征服到来前,早期穆斯林社区的活动明显具有商业贸易性质,他们的宗教实践包含对印度当地习俗的采纳和吸收。

▴

易卜拉欣圣墓剖视图

图源 Mehrdad Shokoohy, Bhadreśvar: The Oldest Islamic Monuments in India, Leiden-New York: E. J. Brill, 1988, p. 15.

无论是在古吉拉特,还是在马拉巴尔,穆斯林社区的建立和兴起都是大规模跨印度洋贸易的结果。载着船员和货物的独桅帆船(dhow)行驶在宽广的海域,是印度洋贸易活动的典型场景。独桅帆船挂有三角风帆,可有效地利用季风。季风随季节而变换风向,4月至9月,西南季风盛行,商船从东非航向印度,不过在6月至8月,季风导致的大风和巨浪不适宜航行;10月至次年3月,商船借助东北季风从印度航向东非。通过印度洋季风驱动下的商贸活动,伊斯兰教从阿拉伯半岛向外传播,近期研究将这一现象称为“季风伊斯兰教”(Monsoon Islam)。

▴

印度洋贸易路线图

图源 https://notevenpast.org/monsoon-islam-an-interview-with-sebastian-prange/

奥尔教授以三个例子勾勒印度洋贸易网络中的物质或文化的流动图景。古吉拉特地区的大理石制品以其纯度和雕刻工艺享誉世界。在阿拉伯半岛南部,人们发现了一些产自古吉拉特地区的大理石墓碑。阿米塔夫·高希(Amitav Ghosh)的处女作《在古老的土地上》(In an Antique Land,1992)在田野调查和文献研究的基础上,构建了亚伯拉罕·本•伊居(Abraham Ben Yijū)的世界。这名12世纪的突尼斯犹太商人在马拉巴尔海岸度过了十余年的时光,还娶了一名当地的女奴。索科特拉岛(Suqutra)位于阿拉伯海和亚丁湾交接处,历史上是印度西部船员熟悉的停舶点。考古学家调研写有2至5世纪的婆罗米语体梵文的山洞和刻有奥朗则布时代古吉拉特文的礁石,证明了印度西部和该岛活跃的贸易联系。有学者推测,在古吉拉特受崇拜的航海和渔业女神——希戈德拉母神(Sīkotara Mātā)的名字可能便源于索科特拉岛。

▴

希戈德拉母神

图源 https://www.ebay.com/itm/402154128039?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&campid=5338722076&toolid=10001

三、从倭马亚王朝占领信德到德里苏丹国建立

德里苏丹国建立前,印度的政治形势非常复杂,其多样性为理解伊斯兰印度的历史造成了挑战。在很长一段时间内,印度的统治力量攻伐更替、四分五裂,居住在这片土地上的人们不一定将印度次大陆视为整体。奥尔教授提示我们注意,穆斯林政权,尤其是德里苏丹国的统治,一定程度上塑造了我们今天所理解的“印度”。

戒日王朝瓦解后,印度在政治上陷入支离破碎的状态,主要统治力量分散在三个地理区域:西北部(包括旁遮普、拉贾斯坦和古吉拉特地区)、东部(包括比哈尔和孟加拉地区)和南部(即德干地区)。从8世纪中期到10世纪,形成了西北部的瞿折罗-普罗蒂诃罗王朝(Guriara-Pratiharas)、东部的帕拉王朝(Palas)和南部的拉喜特拉库特王朝(Rashtrakutas)争霸的局面,三方角逐的对象是卡瑙季(Kannauj)。卡瑙季位于恒河河谷,地处交通要道,曾为戒日王朝的政治中心,几个世纪以来被三个地区性王国竞相控制。

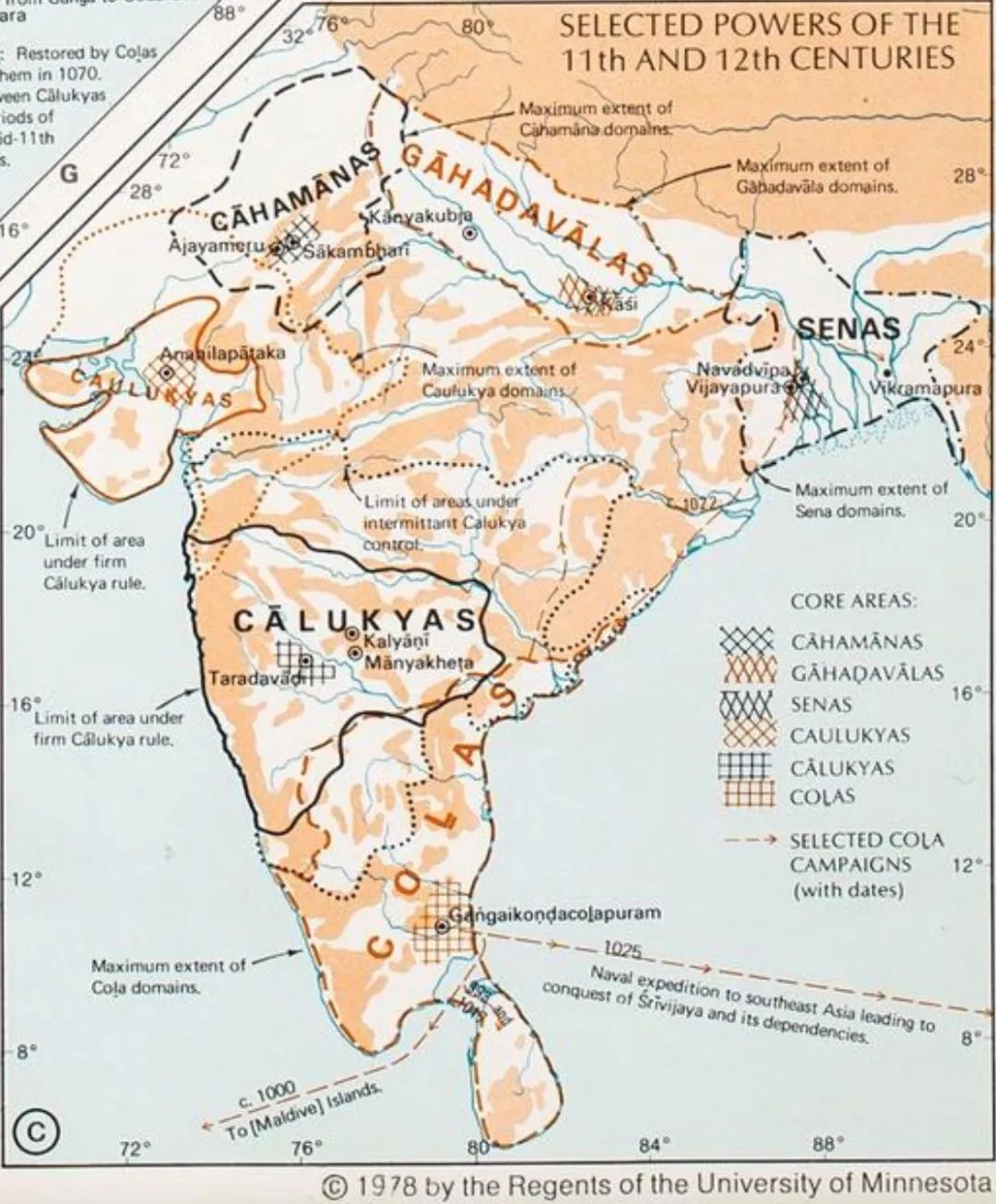

进入11世纪后,原有地理区域被新一波王朝统治。在印度西北部和北部,乔汉王朝(Chahamanas)和迦诃德伐罗王朝(Gahadavalas)逐渐得势,印度东部是塞纳王朝(Senas)的势力范围,南部则由遮娄其王朝(Chalukyas)等力量掌控。其中,乔汉王朝尤其值得关注,乔汉王朝的地王(Pr̥thvī-rāja,1177—1192在位)英勇抵御古尔王朝的穆罕默德的入侵,然而,在1192年的第二次塔莱(Tarain)战役中,地王败于古尔王朝的穆罕默德,为穆斯林入主北印度打开了通路。

▴

11至12世纪的印度

图源 https://projects.iq.harvard.edu/timeline-southasianhistory/ghaznavids-cahamanas-later-calukyas-and-colas-c-975-–-1200-ce

穆斯林国家对印度的征服可以追溯到7世纪。奥尔教授指出,当我们将目光从商业贸易转向军事征服和政治统治时,也应留意其中的商业贸易因素。在倭马亚王朝第六任哈里发瓦利德一世(al-Walīd I,705—715在位)当政时期,通过对外征战,印度西部被纳入其帝国版图。阿拉伯历史学家拜拉祖里(al-Balādhurī,820—892)的《各地的征服》(Futūh al-Buldān)记载了倭马亚王朝对信德的入侵过程。根据拜拉祖里所述,阿拉伯人的征伐是为了保护印度和中东的贸易路线。载有穆斯林妇女的船只从锡兰返回中东时,在信德的德巴尔(Daybul)一带,被当地海盗劫持,而信德的印度教国王达希尔(Dāhir,695—712在位)拒绝加以干涉。倭马亚王朝总督哈查只·本·优素福(al-Ḥajjāj ibn Yūsuf,661—714)以此为由,派遣亲信穆罕默德·本·卡西姆侵入信德,攻占德巴尔。当然,倭马亚王朝的征服并没有抵达印度文明的中心地带,对印度的影响非常有限。相较而言,几个世纪后,来自中亚的穆斯林的入侵对印度造成了更为深远的影响。

977年,突厥人沙巴提真(Sebüktigin,977—997在位)以阿富汗中部城市的伽兹尼(Ghazni)为都城,创立了伽兹尼王朝(Ghaznavids)。沙巴提真率军入侵旁遮普西部,受到印度教沙希王朝(Shahis)的抵抗。“沙希”源于波斯语的国王称号,可能表示一种对应的波斯式王权形式,伽兹尼王朝和沙希王朝的战争不仅是穆斯林统治者和印度教统治者的冲突,还具有王权竞争的意涵。998年,沙巴提真之子马茂德(Maḥmūd,998—1030在位)继位。伽兹尼的马茂德是印度史上的争议人物,印度教民族主义者将其视为印度的敌人。在其统治期间,伽兹尼的马茂德多次侵入印度,甚至深入至位于恒河平原腹地的城市贝拿勒斯(Banaras),而这正是印度文明的中心地带。伽兹尼的马茂德与北印度的一些国家建立了附庸关系,但他对北印度的控制实际上脆弱而短促。

▴

伽兹尼王朝统疆域图

图源http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/medieval/ghaznavids/roolvinkmax.jpg

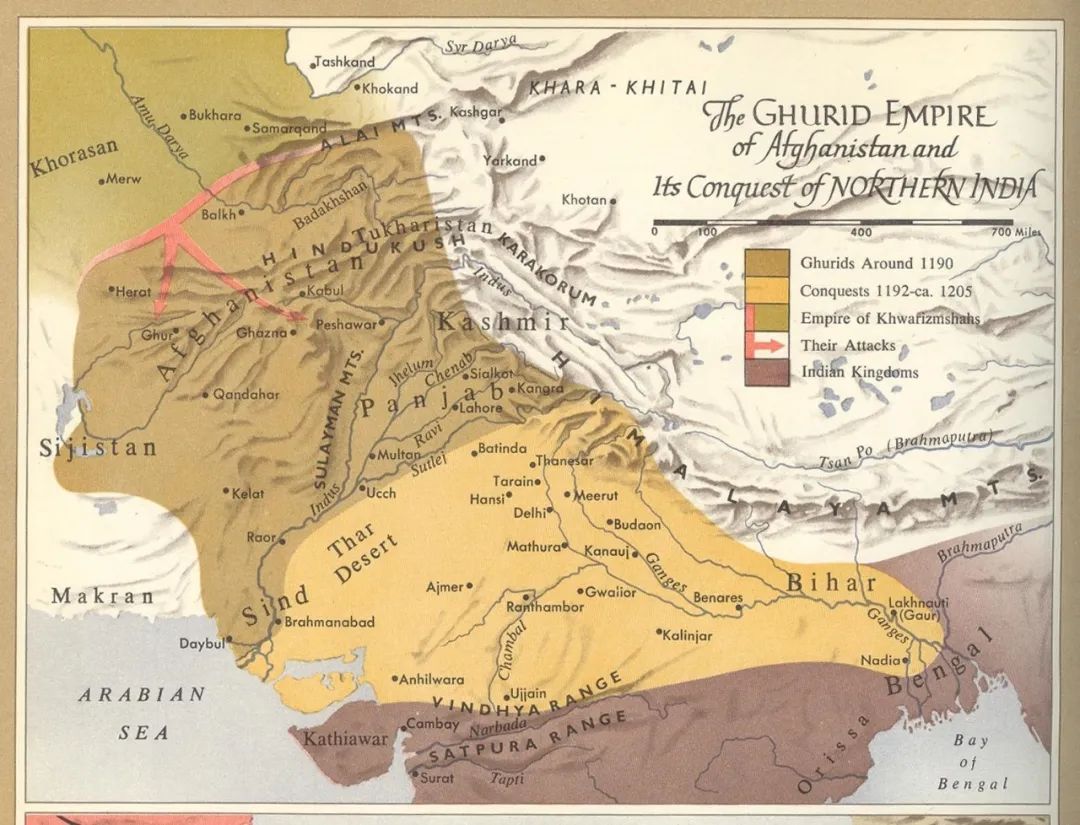

伽兹尼的马茂德去世后,伽兹尼王朝走向衰落,古尔王朝(Ghurids)顺势崛起。古尔王朝的君主们也是突厥人,其统治中心古尔(Ghor)位于伽兹尼附近。在吉亚斯丁(Ghiyāth al-Dīn,1163—1203在位)时期,其弟穆伊兹丁(Muʿizz al-Dīn,1203—1206在位),即古尔的穆罕默德,将古尔王朝的统治范围向印度大举拓展,直抵孟加拉地区。1192年的第二次塔莱战役中,古尔的穆罕默德击败乔汉王朝的地王,随后占领乔汉王朝的原有领地——德里。这是中亚穆斯林对印征服的标志性事件。此后,德里从乔汉王朝的边地、普通的商业市镇,跃升为印度伊斯兰权威的核心之地。

第二次塔莱战役后,古尔的穆罕默德的奴隶和将领顾特卜丁·艾伯克(Quṭb al-Dīn Aibak,1206—1210在位)负责管理北印度的领土,并继续征服印度诸王国。1206年,古尔的穆罕默德被暗杀,却没有留下子嗣。古尔的穆罕默德的各旧部随即争夺权力,此时情势可能导致穆斯林在印度权力的削弱和丧失。当然,历史走向了另外的道路。顾特卜丁被推举为古尔的穆罕默德在印度领地的苏丹,他以拉合尔为都城,首次在印度建立了穆斯林的王权和统治。

▴

古尔王朝对北印度的征服

图源 http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/medieval/ghurids/ghurids.html

1210年,顾特卜丁死于马球事故。在击败顾特卜丁之子后,顾特卜丁的女婿、将领伊杜米思(Shams al-Dīn Iltutmish,1211—1236在位)登上王位。伊杜米思将首都定于德里,并通过各种方式稳定局势、巩固统治,开启了以德里为中心的印度穆斯林王朝。奥尔教授指出,这是至关重要的历史时刻。至此,德里成为伊斯兰世界中令人瞩目的城市,德里苏丹国的五朝君主们,乃至莫卧儿王朝的统治者们,坐镇于此,极力经营庞大的帝国,建立起伊斯兰的权威。

▴

顾特卜塔,是德里的标志性建筑,始建于顾特卜丁时期

图源:https://unsplash.com/photos/dfok_rmLHlw

四、讨论与评议

张嘉妹老师围绕此次讲座的主题,结合奥尔教授的两部专著,提出多个讨论议题。其一,次大陆南北穆斯林社区及其权威的形成方式存在差异,除了奥尔教授重点阐述的商业贸易动力外,尤其是对于来自中亚的穆斯林来说,信仰因素亦值得关注,那么应如何看待穆斯林在北印度建立的权威?针对这一问题,奥尔教授补充了地理条件对穆斯林进入印度的影响,印度西北部的地形和气候对倭马亚王朝等征服者造成了阻碍,导致他们难以建立长期政权。相比之下,伽兹尼王朝以“正义”(ʿadl)理念为基础建构波斯式王权,团结了不同人群。

其二,相较于波斯式王权,伊斯兰教对于穆斯林建立政权有何独特优势?奥尔教授指出,伊斯兰教是一神论宗教,这种统一的意识形态可以团结和动员不同的民族。在军事征服中,伊斯兰教的影响力在于激励士兵打败“不信道者”(kufr)、传播伊斯兰教信仰。但不可否认,伊斯兰教法可能会限制国王实际的政治经济利益。在这方面反而波斯式王权更加实用,便利了对不同民族的统治,比如伽兹尼的马茂德与印度教统治者保持着附庸关系,印度人也能在伽兹尼王朝的宫廷和军队中找到立足之地,理论上,这对于穆斯林统治者是不可能的事。

其三,印度穆斯林王朝的独特性是如何体现的?奥尔教授认为,根据哈乃斐派教法,王朝的非穆斯林臣民属于被保护的顺民(dhimmī),他们在交税后,可以保持原有宗教信仰和法律。此外,穆斯林统治者还借助和印度教徒的姻亲关系来巩固权威,我们很容易联想到阿克巴和拉其普特公主的婚姻,实际上德里苏丹国时期已有和印度教统治者联姻的现象。

随后,张嘉妹老师向奥尔教授分享了对比中印君主制度的思考。权威的构建需要超越性,宗教可以提供这一特性。对于印度穆斯林王朝,伊斯兰教法和乌莱玛起到了辅助和制衡君主的作用,因此世俗世界的最高权威中存在二元结构;而在中国有“内圣外王”的思想传统,即神圣性内化于天子本人。

最后,张忞煜老师总结了来自参会学者和观众的提问,涉及印度伊斯兰背景下商业和宗教的关系、沙斐仪派教法如何看待商业问题、印度各史学传统间的断裂和连续等方面。奥尔教授逐个予以简要回答,讲座至此圆满结束。