2022年11月18日,由北京大学、北京市教育委员会和崔钟贤学术院联合主办的第十九届北京论坛在钓鱼台国宾馆隆重开幕。本届论坛以“文明的和谐与共同繁荣——共创人类文明的未来:信任、对话与合作”为主题,下设12个分论坛和1个海外分论坛。12月10日至11日,由文研院承办的分论坛“文明的交界面:生态与族群的历史反思”以线上形式圆满召开,来自社会学、历史学、民族学、语文学、考古学等不同领域的十余位中外学者共聚云端,就“文明研究的谱系”“欧亚大陆的流动性:人和物”“文明的走廊和腹地”三个主题分别展开研讨与交流。

12月10日下午,“文明的交界面:生态与族群的历史反思”首场活动在线举行,主题为“文明研究的谱系”。文研院常务副院长、北京大学社会学系教授渠敬东致辞,文研院工作委员、北京大学社会学系副教授孙飞宇主持。清华大学中国语言文学系教授沈卫荣,文研院邀访学者、中央民族大学民族学与社会学学院教授袁剑,北京大学外国语学院助理教授张忞煜,文研院邀访学者、法国国立东方语言与文明学院教授汲喆作主题报告。美国加州大学洛杉矶分校扣岑考古研究所及艺术史系教授罗泰出席并参与讨论。

第一场 文明研究的谱系

活动伊始,渠敬东老师为分论坛开幕致辞。在他看来,本次分论坛所聚焦的“文明”概念及其所形成的话语体系既为世界各民族、国家、人群带来了希望,也带来了许多忧虑与危机;它复杂地牵动着世界上不同国家与族群的命运,因而需要在跨学科的层面上,不断加以深入讨论。同时,“文明”概念本身就包含着交界面,因为一种所谓的文明必然要通过不同文明之间的相互遭遇、连接、构造才能成就自身。因此,本次分论坛议题的核心思想就在于,“文明”既是就其本体论而言的单数形式,同时也必然是复数形式,包含着各个文明相互融通而进行自我塑造的结果。在此背景下,渠敬东老师欢迎各位与会学者以不同学科相互融合的方式检讨“文明”话题,呈现面向自身与世界的思考。

※ 观音菩萨观念、崇拜和仪轨在欧亚大陆的跨文化传播与流变

首场报告由沈卫荣老师主讲,题为“观音菩萨观念、崇拜和仪轨在欧亚大陆的跨文化传播与流变”。立足于自身所从事的汉藏佛学研究,沈卫荣老师分享了全球史观下对佛教史研究的新理解。针对国际学术界将佛教研究完全区隔为印度佛教(后称为印藏佛教)、汉传佛教(后称为东亚佛教)、南传佛教三个不同学术领域的研究方法,沈卫荣老师自2006年以来提出并倡导“汉藏佛学研究”,致力于打通汉、藏两种佛教传统的界限,注重汉、藏佛学之间的交流与融合。在构建汉藏佛学学科的过程中,他进而发现作为一种创新传统的汉藏佛教并非只是人为的构建,而是历史上的真实存在,敦煌佛教、西夏佛教、回鹘佛教、蒙古佛教等均相互交织而形成一个可称为汉藏佛教的传统。而通过观察不同佛教传统中的观音菩萨崇拜,他更加意识到以往被严格区分的印度、汉传、藏传佛教实际同处于一个整体的发展过程之中。因此,必须打破印度、汉传、藏传佛教的壁垒,整体和内在地进行汉藏佛教比较研究,从对汉藏、显密佛教之义理和修持传统本身的探究,来看它们的共通和不同之处。

接下来,沈卫荣老师就此项观音崇拜的比较研究展开具体介绍,首先从汉传佛教中的观音崇拜入手。观音菩萨崇拜是东亚佛教中最重要的信仰系统,于君方著有《观音:菩萨中国化的演变》(Kuan Yin: the Chinese Transformation of Avalokitesìvara)一书,专门论述了观音信仰在汉传佛教中的重要性。而事实上,观音菩萨信仰与阿弥陀佛信仰紧密相连,阿弥陀佛是住于西方极乐世界的报身佛,观世音菩萨即是阿弥陀佛在人间的化身,接引亡者进入西方极乐世界。在汉地文化的影响之下,作为长寿佛的阿弥陀佛备受重视,观音菩萨在汉地也很早就被赋予了送子观音、救助难产等保佑生育的功能。沈卫荣老师据此指出,汉传观世音菩萨崇拜看似与汉地文化传统密切相关,但却并不是汉地的新创造,其最重要的依据仍是《妙法莲华经》中的《观世音菩萨普门品》(或称《观音经》)。观世音菩萨千手千眼、无处不在、无所不能,遇到危难时可通过念诵菩萨名号以祈求救度等观念、方法皆来源于此。

▴

于君方《观音:菩萨中国化的演变》英文版书影

与汉地呼唤菩萨时所念诵的“南无阿弥陀佛”类似,藏传佛教的六字真言“唵嘛呢叭咪吽”也是祈请观音菩萨救度的咒语,同时又含有六道轮回的密教意义。事实上,藏地的观音崇拜比汉地出现更早,且观音菩萨信仰在藏传佛教中的意义和影响也要远远超过汉传佛教。对此,沈卫荣老师解释道,西藏佛学家视观音菩萨为整个雪域与西藏的创造者、救护者和领袖,因而对其的崇拜深入骨髓。在西藏族源传说中,观音菩萨首先化身猕猴创生了西藏人,此后又化身松赞干布施行教化,所迎娶的文成公主和赤尊公主则分别是绿度母和白度母的化身;到今天为止西藏的所有活佛也皆被视为观音菩萨的转世。此外,藏传佛教讲求信徒可以通过修行,直接将自身意识转移到佛国净土中而成佛(即“迁识”),这就与汉传佛教的观音信仰在义理上具有完全的一致性。由此,沈卫荣老师得出结论——印度佛教、藏传佛教、汉传佛教同属于一个整体体系,并在同一个发展过程中逐渐形成,只是根据各地不同的文化色彩而产生变化。

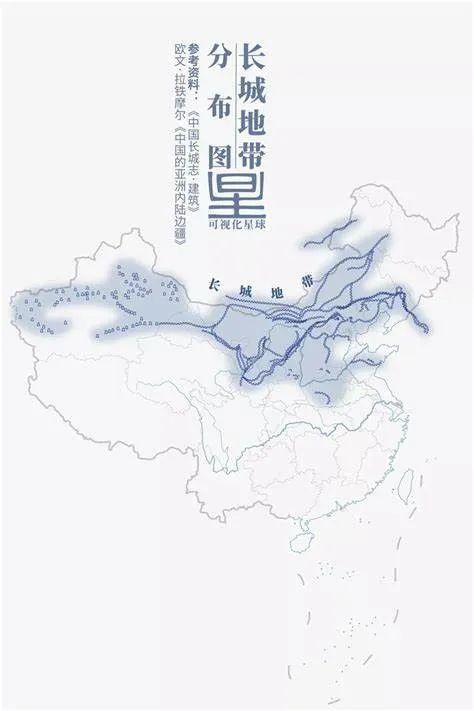

※ 作为文化接触区的长城地带:对拉铁摩尔相关论述的进一步解读

接下来,袁剑老师作题为“作为文化接触区的长城地带:对拉铁摩尔相关论述的进一步解读”的报告。作为文明交界面的代表性类型,长城地带构成欧亚大陆农耕与游牧文明的交界面,对于我们理解文明的交界带,以及进一步探寻中国历史内部农牧关系的互动具有标志性意义。首先,袁剑老师介绍了关于长城地带的几种不同解读。伴随着时间线的延展,对长城地带的解读有着不同的呈现方式。最早是在传统的政治史叙事中,主要作为军事竞争区域而存在的长城;以及中国传统文学叙事中,重在表现边疆治理混乱与荒诞的长城。地理研究兴起之后,长城被作为地理分界区域加以讨论,经济史学界则出现了关于农牧经济圈交界区的长城论述。此外在全球史或内亚研究的层面上,又围绕长城出现了“中国性”(Chineseness)的阶段性呈现的相关讨论。本次报告的立足点则是一个作为文化接触区的长城地带。袁剑老师指出,我们可以从文化互动、区域交叉、人群共生三个方面理解长城地带文化接触区的意涵。

从而,当我们在文化接触区的场域下谈“长城内外是故乡时”,实际存在三种基本视角。一是互动主体(inner-)的视角。该视角以不同的主体叙述长城问题时,所呈现的长城内、外图景会有不同。如以农耕区域为主体叙述长城,则长城之外的游牧区域便具有异质性;反之,以游牧区域为主体叙述长城,则长城之内的农耕区便成为另一种异质性的意象。二是互动关系(inter-)的视角。该视角注重长城地带内与外、农耕与游牧之间的相互关系,如战争、贸易、人员流动等。三是跨区域(trans-)的视角。该视角意味着对某一区域的理解必须在超出这一区域范围的框架内才能够实现,因而不能仅仅围绕长城来谈论长城,而应将其置于更大的视角与范围之下。

▴

长城地带分布图

在此基础上,袁剑老师援引拉铁摩尔(Owen Lattimore)在《中国的亚洲内陆边疆》中的相关论述并展开分析。总结来看,拉铁摩尔有关长城的讨论包含以下几个要点。一是长城地带的时空连续性问题,必须从历史连续性的角度,以更大的视野理解长城,不能局限于特定的某一段长城或某一时期的长城;二是长城地带的环境与社会彼此关系的问题,必须区别天然环境与社会作用,在更大的周边环境与社会变迁过程中理解长城;三是长城地带对中原而言的累积式发展与对中原秩序而言的分散化问题,其内部涉及的是经济、文化等动力因素;四是近代工业化弥合了长城地带内部差异,即认为现代性弥合了所谓传统意义上的农耕与游牧文明之间的界限。

在深入解读拉铁摩尔相关论述的基础上,袁剑老师就未来如何进一步延伸与深化长城地带的讨论提出几种思路。首先,通过结合主体的多种关系,理解长城地带的时空连续性,我们或能形成一个关于长城地带的历史连续叙事。第二,对于拉铁摩尔所提出的环境与社会关系问题,袁剑老师提示我们须注意到环境与社会的关系在古代与近现代的差异性,也就是进一步厘清传统性与现代性在边疆的不同呈现与塑造。第三,在探讨工业化如何介入长城地带的累积式发展与分散化问题时,他表示可结合近代实践与当代个案进行具体分析,选择民族志的路径,这是拉铁摩尔的著述中所缺失的。第四,理解边疆区域间关系需要寻找长城地带的互动与跨区域互动结构。在他看来,长城实际是延伸的,蒙古、河西走廊、新疆等地区都有长城地带的存在;除了长城南北,长城东西也可能存在结构性关系,值得探究。沿着以上几种思路,袁剑老师认为可在拉铁摩尔措意不多之处,开展更进一步的研究,或能为长城地带提供新的解释。

※ 印度研究舞台的“生态返场”:印度文明研究的视角转换与冲突

中场休息后,张忞煜老师主讲第三场报告,题为“印度研究舞台的‘生态返场’——印度文明研究的视角转换与冲突”。首先,他提示我们注意,与对“环境决定论”的广泛批评相悖的是,环境史在过去三十年的印度史研究领域明显成为一股新的潮流,成果迭出。那么,环境和生态的视角是如何在环境决定论被宗教研究、历史研究和社会科学研究取代之后再一次返场的?印度研究“生态返场”的路径对印度文明研究,乃至整个世界文明研究有何启发和意义?这是本次报告着力探讨的两个核心问题。为此,需要回到学科发展的历史,梳理不同时代与情境中印度文明研究的具体内涵。

殖民知识体系采取本质论,将印度文明界定为宗教印度、帝国印度、种姓印度等单一的本质。饱受诟病的詹姆士·密尔(James Mill)的《英印史》将印度历史笼统划分为印度教文明、穆斯林文明、英印三段,知识来源则是基于语文学的印度学研究。一方面,由于对印度语境中的概念辨析不足,印度文献中有关政治、军事、族群的叙事被相对简单化地等同于十字军东征式的“宗教战争”,从而构建出印度教印度与伊斯兰教印度两段不同文明本质的叙事。另一方面,波斯语文献中的军政素材又被殖民史学继承和发展为殖民帝国史。此外,殖民地政府又在研读文献为主的语文学家之外,大力赞助深入基层社会的民族志研究,并顺着帝国治理的脉络,将种姓制度纳入帝国史的框架。

为了摆脱殖民史学对印度历史的建构,民族主义者转而采取两种对立的路径予以回应。第一条路径是进一步发展“宗教印度文明”,试图完全逆转殖民叙事,回归曾经被界定为印度文明内核的宗教,在永恒和非历史的宗教信仰与种姓秩序中重新建立印度民族的主体性,后来又发展出“印度教民族主义史学”的变体。第二条路径是顺着殖民史学的现代化叙事,把殖民文明开化置换成殖民统治剥削,用历史唯物主义的框架统摄已有的宗教、种姓和帝国议题,后由左翼史学家发展为一种“世俗民族主义史学”。在“世俗民族主义史学”框架内,“文明”成为没有单一本质的“概念虚君”。毋庸置疑的是,殖民主义知识体系与民族主义知识体系在学术上都存在许多值得批判之处。而在张忞煜老师看来,在批判二者的基础上所建立起来的后殖民主义也并不一定就能导向一种更加美好的知识体系,原因之一在于后殖民主义的南亚研究仍然在很大程度上依附、从属于当代西方的知识生产体系。

有鉴于此,张忞煜老师回顾了二战后以美国为中心的印度研究知识体系的产生脉络。就北美高校的地区研究系科而言,古典学继续深化拓展;帝国史一方面发展出全球史、海洋史、边疆史等新视角,另一方面依靠比较、平行、联接历史等新框架开辟新的问题意识与研究话题;殖民史研究则主要被后殖民主义学科领域与议题代替。此外,为了保障产出成果速度不同的学科能够并存发展,美国设置了各方向相对独立的Tenure Track,这成为跨学科体系的制度基础。在高校地区研究系科之外,当代美国还存在两个重要的印度及南亚知识生产机制,一是研究南亚政策和现实问题的智库机构,二是非地区研究的“普遍性学科”系科。由此,他发现,后殖民主义在美国并未有效挑战既有的学科知识体系,而是更多扮演了挑战欧洲学术传统与民族主义学术的角色;其所带有的强烈批判性实际与追求美国式普遍性学科研究的建构性一起,共同构筑了一个新的美国式的印度与南亚知识体系。

随后,张忞煜老师将视角从北美转向印度本土的环境史转向——印度本土学界从90年代开始兴起环境史研究,“自然环境”因素再次以能动姿态回归刻画印度文明的工程中。虽然同美国环境史一样是受到环保运动的驱动,但印度环保运动与农民、部落民解放运动紧密相关,且印度环境史延续左翼学术传统,同时关注环境、政治、经济、文化多个维度,重视宏观理论关切。与此同时,美国的印度帝国史研究也开始引入环境视角,并首先关注帝国的森林边疆开发议题;此后又有费舍尔(Michael H. Fisher)、希尔(Christopher V. Hill)等莫卧儿和殖民帝国史学家加入研究行列。值得注意的是,印度环境史是一种“不那么环境的环境史”,只是在已有的政治、经济、文化史框架基础上吸纳了新的环境史视角。对此,张忞煜老师认为,这样“不够环境的印度环境史”或许也是一种值得关注的“环境历史编纂学”,其在某种意义上制衡了更加强大、单一的世界知识体系。

▴

费舍尔《印度环境史》书影

最后,张忞煜老师指出印度环境史发展带来的启发。他总结道,印度文明研究的基本理路始于“环境决定论”的退场,从单一的“宗教本质论”发展成为多学科框架,并再次吸纳环境视角。由此产生的问题是,“文明概念框架”是否还有必要?在他看来,文明的框架虽然已经不再具有单一本质,但它依然保障着印度本土知识体系兼顾对外联接、自治以及内部联接,进而使其得以回应、吸收微观全球史和环境史的冲击,并能够在本土问题意识的主导下吸纳环境史带来的影响。印度案例也启示我们,面对今天全球知识体系天然的中心化倾向,“多元文明研究”有利于维持相对更均衡的多中心知识生产体系,需要继续发扬。

※ 人类学图式中的中国文明:从列维-布留尔到德斯科拉

汲喆老师带来最后一场报告,题为“人类学图式中的中国文明:从列维-布留尔到德斯科拉”,讨论中国文明在人类学知识建构中的角色演变。汲喆老师首先谈到,中国文明并不是人类学最早关注的对象,但在人类学发展的几个关键时刻,中国文明及其所代表的东亚文明都为人类学知识论的建构起到了不可或缺的作用。以原始思维研究而著称的列维-布留尔(Lucien Lévy-Bruhl)受到中国文明的启发,从哲学研究转向人类学、社会学研究,乃至跻身法国人类学奠基人的行列,就是人类学发展图式中最初的一个关键时刻。正是在读了法国汉学家沙畹(Edouard Chavannes)翻译的《史记》的部分内容之后,列维-布留尔对中国人与西方人的逻辑差异及其形成原因产生探究兴趣,从而转变了学科方向。

▴

列维-布留尔 Lucien Lévy-Bruhl, 1857-1939

但是,通过梳理列维-布留尔的主要著作,汲喆老师发现了两个值得关注的现象。第一,虽然列维-布留尔是在中国观念的影响下转向人类学,但其研究中使用的中国素材却越来越少。第二,虽然列维-布留尔非常强调沙畹对其的影响,但他的著作基本不引用沙畹的研究,书中关于中国的知识主要来自另一位荷兰人类学家高延(Jan Jakob Maria de Groot)。这表明,列维-布留尔对中国的兴趣由沙畹引起,但对中国的理解则依据高延。

对于沙畹与高延的联系与区别,汲喆老师指出,他们都对中国宗教感兴趣并做了研究,但沙畹主要基于官方史料,重在探讨国家仪典中的官方宗教;高延则侧重于从民族志路径探讨民间信仰。因此,从学术史或知识论的角度看,列维-布留尔的中国研究从沙畹到高延的转向,也反映了人类学发展过程中曾经遇到的困境——当时的人类学理论对理解和把握非西方社会较为复杂的意识形态还缺乏足够准备,于是倾向于使用民族志这一比较简单的文明研究方法,在家族、村落等小共同体的民俗层面上讨论宗教和道德问题。另一位致力于中国宗教研究的法国人类学家莫斯(Marcel Mauss)的研究实例再次佐证了这一点。与列维-布留尔一样,莫斯同样难以把握沙畹笔下那些未予诠释的事实的意义,因而也没有将沙畹描述的事实转化为其研究中国的重要论据,而更重视利用高延的研究。

列维-布留尔、莫斯一代人类学家在理解中国文明时遇到困境,而年轻一代的学者已经开始尝试走出西方与非西方、高级与低级、简单与复杂、古式与现代的简单对立模式。葛兰言(Marcel Granet)就是一个显著的代表人物,其早年曾对列维-布留尔推崇备至,将其奉为研究指南,后来则转变东西对立的观念与方法,寻求从中国的基本观念中理解其社会功能。在他的《中国思维》一书中,他对“逻辑”的理解远较列维-布留尔宽泛,他所指的“逻辑”包括抽象、分析、分类、规范等方面的能力,也包括语法、命题在结构和形式上的原则。正是通过这种比较宽泛的用法,葛兰言避免了把中国人说成是“非理性的”或者“无逻辑的”,也就避免了列维-布留尔那种将西方和非西方对立起来的本质主义的文化观。比葛兰言更年轻的列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)进一步尝试把中国事实纳入人类对世界体系的理解之中,他开启结构化的比较分析路径,把中国视为其比较方法中诸种文明形态的一种。例如,他1944年的一篇文章《亚洲和美洲艺术中的剖分表现法》(后收录于《结构人类学》)将美洲西北海岸的面具、新西兰毛利人的纹身、中国古代的青铜器、亚马逊地区的纹面放在一起进行比较,尝试找出造型和图式之间的超文化的关系。几年后问世的名著《亲属关系的基本结构》受到了葛兰言对中国古代的婚姻研究的启发。在这项研究中,东亚的亲属关系结构和澳大利亚的案例形成了对照。

▴

列维-斯特劳斯《结构人类学》书影

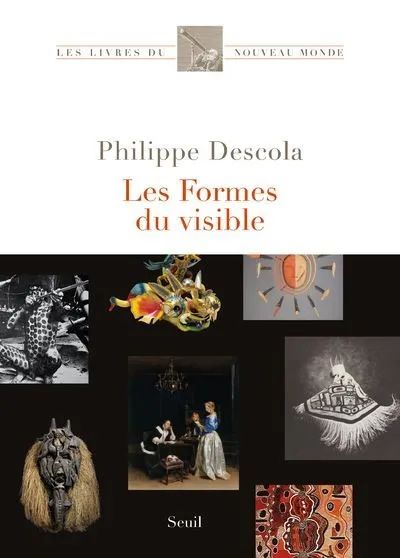

此后,当代法国人类学家德斯科拉(Philippe Descola)从认识论和美学风格两个方面都继承了列维-斯特劳斯。他的主要贡献在于提出一种对于“非人”的人类学研究,旨在说明人和非人之间的关系,并在此基础上概括出包括自然主义、泛灵论、图腾崇拜、类比思维四种类型的本体论。其中,类比思维的理论框架就以中国文明为代表。根据类比的观念,世间万物都可以建立联系,片断也能再现整体的特征。在其新作《可见的形式》中,德斯科拉曾以四种本体论为基础讨论中国山水画的特点,指出中国山水画的目标不是简单呈现美,而是试图创造一个完整的微观世界,展现气的统一运作。和饱和的自然主义图像不同,中国画的山水是空灵的,是连接可见与不可见世界、连接内在世界与外在宇宙的空间。

▴

德斯科拉《可见的形式》书影

在回溯了人类学图式中中国文明的演进路径之后,汲喆老师引用吉登斯(Anthony Giddens)对人类学发展阶段的划分方式来作总结。第一阶段是异族的分类学,此时人类学家往往采用进化论的思路,对文明有原始和现代、古代和当代的区分;第二阶段采取功能论视角,人类学转向社会起源与社会功能研究,尝试保存我们不能亲历的文明形态;第三阶段是世界性的人类文明对话,当前即处于这一阶段。汲喆老师表示,不同文明之间的对话能够进一步修正人类学图式,但目前仍然存在种种化约事实的风险,因此这一阶段也尚有许多未完成的工作。

评议环节

▴

线上会议现场

四场主题报告后,论坛进入集体讨论环节。首先,与会学者就报告中的要点作了补充与评议。沈卫荣老师表示,自己所倡导的汉藏佛教研究是一种回归整体的佛教研究,通过打破印度、汉传、藏传佛教等原本构建起来的此疆彼界,视所有佛教系统为一个整体的文明,能够更清晰地看到佛教的源流与发展、变迁的路径。汲喆老师回应沈卫荣老师的看法,认为宗教传统之间的互动确实远超我们想象。而之所以产生对佛教传统的人为划分,可能与西方佛教研究重视原初文本的语文学分类有关。结合人类学的佛教研究实践,他也发现,东亚的佛教人类学研究之所以远远落后于藏传佛教与东南亚佛教,一方面是受到语文学传统的影响;另一方面则是因为东亚宗教具有多元化的特点,佛教与社会结构之间的联系相比一个完全处在佛教文明统摄下的社会要复杂得多。沈卫荣老师赞同这一意见,并希望汉藏佛学研究进一步将文献学为主的佛学研究与包括各个社会科学领域在内的佛教研究有机结合起来。

接着,围绕罗泰教授提出的各个报告与所谓“文明”的关系问题,各位老师作出回应。袁剑老师表示,对于如何理解作为文明交界面的长城地带,我们已经具有一套较为完备的古代经验与逻辑,但在进入近现代与工业化之后,如何超越古代结构而建立一套新的认知框架,则还有许多需要探讨的空间。沈卫荣老师鉴于今天的文明研究过于注重独立性的现状,再次强调文明的交叉性本质,其所倡导的汉藏佛教研究就更关注文明之间的共性,更多地认“同”而非认“异”。张忞煜老师结合国内外南亚研究的系科建制,指出文明依然为当代学者提供了一个非常重要的贯通学科体系的框架,并且在全球知识体系中心化的趋势之下,文明的独立性一定程度上也为知识生产的多样性提供了保障。汲喆老师立足文明兼有描述性和规范性意涵的概念本身,提出当代对文明问题的考察应将文明与民族、国家、现代性等概念合在一起,更重视道德秩序、政治秩序和社会秩序之间的联系。此外,孙飞宇老师也分享了自己田野考察的见闻,认为传统意义上不同族群的文明认同在当代的生活、生产方式上依然有诸多保留。对此,袁剑老师提出,围绕长城地带的变化与发展存在多重速度与层次,其中交织着的传统性和现代性需要得到进一步的呈现。汲喆老师赞同这一看法,认为不同的社会层面确实以不同的速度运作,从而导致传统与现代在某个空间相遇与并存的特殊情境的出现,例如全球化不一定能代表全世界所有人的生活状态,而可能只是某些群体对自我生活表象的认识。

最后,与会学者围绕报告与现实的关系交流了意见与看法。汲喆老师注意到,疫情以来的很多讨论仍然采用文化决定论或制度决定论这样过分简化的视角,这就表明文明议题与现实的紧密关联。沈卫荣老师谈到,汉传佛教法师基于佛教原教旨主义的片面认知,就使其鲜明感受到自身研究的现实意义。在张忞煜老师看来,文明研究的现实价值也在于它本身就是一种表达独创性思考的语言和机会。