2022年12月2日下午,“北大文研讲座”第269期、“印度德里苏丹国的历史、宗教与王权”系列讲座第二场在北京大学静园二院208会议室和线上平台同步举行,主题为“印度的波斯君王们”。瑞士洛桑大学南亚语言与文明系主任、南亚伊斯兰研究教授布莱恩·奥尔(Blain Auer)主讲,北京大学外国语学院助理教授张忞煜主持,北京大学历史学系教授罗新、北京大学外国语学院副教授时光、中国社会科学院古代史研究所副研究员李鸣飞、北京外国语大学亚洲学院讲师李彦军与谈。

本次活动分为读书交流会和专题讲座两个部分。读书交流会围绕奥尔教授的专著《以波斯诸王为镜:印度波斯-伊斯兰宫廷和帝国的起源》(In the Mirror of Persian Kings:The Origins of Perso-Islamic Courts and Empires in India, 2021),讨论波斯式王权和印度伊斯兰帝国的相关议题。在之后的专题讲座中,奥尔教授介绍了前伊斯兰时代的波斯国王和波斯式王权在印度伊斯兰帝国的运用。

读书交流会

过去一学期,在结束对奥尔教授的另一本专著《中世纪伊斯兰权威的象征:德里苏丹国的历史、宗教和穆斯林合法性》(Symbols of Authority in Medieval Islam: History, Religion and Muslim Legitimacy in the Delhi Sultanate, 2012)的阅读之后,来自北京大学、中国社会科学院、北京外国语大学、北京师范大学的多位师生继续研读《以波斯诸王为镜:印度波斯-伊斯兰宫廷和帝国的起源》,北京大学外国语学院李子烨同学报告了阅读心得。

学界对中世纪印度历史往往有三种认知视角,一是宗教、政治军事史视角,关注宗教冲突和征服;二是文化史视角,关注不同文化之间从对立到相互理解;三是社会经济史视角,关注贸易、移民和交换网络。而本书立足于波斯式世界(Persianate World)的视角,聚焦文学、语言和操波斯语的文化精英,探讨波斯式王权的演变以及其遗产在印度如何发挥作用。

具体而言,本书检视了法赫尔·穆达比尔(Fakhr-i Mudabbir,1157—1236)的《战争与英勇的礼仪》(Ādāb al-Harb va Sajāʿa)、穆罕默德·欧菲(Muhammad Awfi,1171—1242)的《故事集和历史说明》(Jawāmi al-Hikāyāt va Lawāmi al -Riwāyāt)和齐亚丁·巴拉尼(Ziyaʿ al-Din Baranī,1285—1357)的《治世之道》(Fatwa-i Jahāndārī)这三部德里苏丹国时期的政治劝谕文学作品,并结合编年史作品,如竺兹札尼(Minhāj Sirāj Jūzjānī,1193—约1260)的《纳昔儿史话》(Ṭabaqāt-i Nāṣirī),考察历史学家在宣扬波斯式王权观念中的重要作用。

奥尔教授认为,波斯式王权可以追溯到前伊斯兰时代的波斯帝国,包含萨珊波斯的政治治理体系和波斯式的政治、道德价值观两个层面,将南亚地区的政治和文化有机地统一在一起。在政治层面,印度穆斯林国王们继承萨珊波斯的遗产,使用波斯国王头衔、攀附波斯血统。在文化层面,9世纪以来新波斯语成为东伊朗地区的通行语言,波斯文化的影响从文学扩展到社会文化。印度穆斯林知识分子们重新构筑伊斯兰和波斯国王的家谱,赋予波斯国王勇士王的形象,总结以公正为核心的波斯式政治伦理,强调为国王服务的瓦齐尔(wazīr)在维系王权中发挥的重要作用,重述了前伊斯兰时代的波斯式王权观念。而印度穆斯林国王们积极效仿历史上的波斯国王,同他们的文臣一起建立了印度第一个波斯—伊斯兰帝国。

▴

《以波斯诸王为镜:印度波斯—伊斯兰宫廷和帝国的起源》

随后,与会学者围绕《以波斯诸王为镜》一书,就族群身份、历史事实、王统观念、政权合法性等议题展开讨论。张忞煜老师首先说明了本次活动的主旨。印度穆斯林王朝的上层文化和制度设计有两条重要的文化线索——伊斯兰和波斯文化。第一场读书会和讲座已经探讨了伊斯兰的线索,本场活动将聚焦波斯文化线索,尤其是波斯式王权的价值观念如何进入印度并影响其政治和制度设计。这种跨文化现象或许可以进一步同内亚草原帝国与中原王朝的碰撞进行对话。

进入讨论环节,罗新老师从民族史的角度出发,指出本次讲座的题目“波斯君王”容易引起歧义,波斯君王并不是波斯人来到印度进行统治,他们的族群身份是广义的突厥人,但他们自己和辅佐他们的文士接受了波斯文化,在印度建立统治,“波斯君王”的说法容易同波斯和现代的伊朗发生混淆,值得商榷。罗新老师结合中国史研究指出,多文化、多传统、多语言环境中的历史是复杂的,我们需要回答是否真的发生了深刻的文化变迁,对不同文化的学习是流于形式还是深入价值取向、日常行政实践和对权力的认识之中的问题。中国史研究在关注非华夏文化的统治集团的汉化时,会特别关注他们的表达方式和制度形式,形式和文字上的变化与制度在执行层面发生具体的变革存在差异。奥尔教授从家谱、国王形象、政治伦理和制度建设多方面考察印度的波斯化,这一点值得肯定。研究者应当对更贴近社会和个人生活的变革而不是形式上的变化进行深入研究,这是我们的研究传统还可以再进步的地方。

时光老师指出虽然伊朗通史基本不会涉及德里苏丹国的历史,但是正如奥尔教授的一系列研究所揭示的那样,德里苏丹国和北印度地区受到波斯文化在语言和宗教层面的深刻影响,这种影响需要追溯到德里苏丹国建立之前加兹尼王朝对印度的掠夺,加兹尼的马茂德苏丹(Mahmud Ghaznavī,998—1030在位)进攻印度的原因之一是为了获得巴格达哈里发的承认,后者承认马茂德为呼罗珊、锡斯坦和印度的统治者,赋予马茂德在这一地区的支配权;原因之二是逊尼派有发动圣战征伐异教徒的宗教义务。需要注意的是加兹尼王朝的军队构成族属复杂,除突厥人、库尔德人、阿拉伯人之外也包括印度人,印度人在对外征伐中甚至发挥了十分重要的作用。古尔王朝在加兹尼王朝之后于北印度地区建立统治,其最初的建立者一般被认为是突厥军事奴隶,但时光老师指出这些人在波斯语文献中被认为是当地的土著居民,反而没有强调他们是突厥人的记载,古尔王朝建立者的族属和血统仍具有进一步研究的空间。

李鸣飞老师指出印度的波斯化这一现象有些反常识,即征服印度的突厥人既不采用自己的文化传统,也没有沿袭印度本土文化,而是使用第三方的波斯文化统治印度,李鸣飞老师尝试在中国史中寻找对象进行对比,并没有发现类似的情况。一是契丹人建立辽朝之后深入中亚建立的西辽,西辽在南北面官等官职制度上承接了汉地的制度,但是相比起尧舜禹和秦皇汉武,他们更认同辽朝的王统。二是蒙古,即便蒙古人征服吐蕃和大理政权后将其纳入汉文化和国家体系,实行汉地的政治制度,这些地方的文化传统依旧十分强烈,吐蕃追溯西藏的王统,大理使用本地的钱币;同样,当蒙古横扫西亚征服伊朗后,也并没有用汉文化的历史书写来改造伊朗的书写。科技、技术、医药等知识伴随蒙古的征服在亚洲大陆上传播,但是像德里苏丹国一样“接受异族王统”的事件却鲜少发生。李鸣飞老师进而对波斯文化在德里苏丹国的地位、波斯文化同印度本土文化是否产生竞争、印度的波斯文化同原生的波斯文化有何分野提出疑问。

李彦军老师指出,在第一次讲座中,我们已经对德里苏丹国通过运用伊斯兰话语构建统治合法性的尝试有所认识,而《以波斯诸王为镜》这本书为我们提供了德里苏丹国运用波斯式王权构建合法性的视角。波斯政治体系中存在“政治玄学”(hekmat-e siyāsī)的概念,它是思想方式和行为方式的统一。同样,前伊斯兰时代的波斯式王权的合法性来源也包含了理论和实践两个层面,即上天赋予帝王的凯扬神光(farr)、帝王的家族血缘以及帝王统治的公正性。本书展现了德里苏丹国从理论建构和实践两方面将伊斯兰体系和波斯化体系结合的尝试。

最后,张忞煜老师总结读书会和圆桌讨论。在蒙古帝国崛起的年代,德里是伊斯兰的一个重要中心,印度和德里对伊斯兰政治思想进行了一定的创新,德里苏丹国的建立为伊斯兰和政治的结合提供了重要的实践范例。或许我们可以长时段地考察伊斯兰国家的制度建设——它经历经千年的历史,德里苏丹国是其中一个阶段,而如今伊朗是另一个阶段。

▴

读书交流会

专题讲座

随后,布莱恩·奥尔教授以“印度的波斯君王”为题在线上作主题讲座。奥尔教授阐释了波斯式王权的内涵,它包含萨珊波斯的政治体制和波斯国王的传说及其形象两个层面。在印度伊斯兰帝国建立的背景下,德里苏丹国的知识分子尝试将波斯式王权和伊斯兰的历史叙事相结合,印度穆斯林国王以波斯国王为模范,二者的形象逐渐重合。

一、波斯式王权与波斯国王

王权在印度伊斯兰帝国甚至穆斯林世界都发挥着重要的作用。早期穆斯林社区发展出哈里发的王权体系,后者成为阿拉伯地区穆斯林们的统治形式。但是在加兹尼王朝、古尔王朝和德里苏丹国,波斯式王权影响了这一地区的君主制、宫廷制度和王权系统。印度穆斯林更进一步从波斯国王的历史书写中重构前伊斯兰时代的波斯式王权,并以此来统治印度。由此,奥尔教授从两个维度讨论波斯式王权,即萨珊波斯的政治遗产和前伊斯兰时代波斯历史上的国王。

一方面,萨珊波斯的遗产在阿拉伯征服之后仍然发挥着重要作用。萨珊波斯以泰西封为首都,统治伊拉克和伊朗地区,随着七世纪伊斯兰教的诞生,萨珊波斯的领土被阿拉伯军队迅速征服,但是萨珊的统治体系在此后的中东地区持续存在,被伊斯兰教和伊朗的各类穆斯林统治者改写采用。比如Divān这一波斯语词,意味着政府办公室,它被吸纳进阿拉伯语,甚至很多中世纪阿拉伯语言学家将其起源追溯到阿拉伯语词,可见波斯传统和穆斯林伊斯兰传统的深度融合,以至于人们忘记它的真正起源。阿拉伯征服的初始阶段之后,萨珊波斯的遗产进而影响了印度穆斯林王权的建立。另一方面,波斯式王权具有更广泛更抽象的意义,它象征着包括盖尤玛特(Gayumart)、贾姆希德(Jamshid)、巴赫拉姆·古尔(Bahram Gur)甚至亚历山大在内的所有前伊斯兰时代波斯君王的传说及其形象,波斯君王作为道德模范、统治典范、恶魔的征服者、文明的推广者出现在后世文献中,这代表了波斯遗产的更深层次影响。

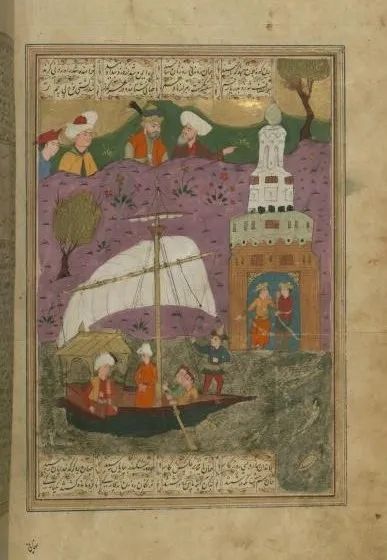

▴

第一位国王贾姆希德

图源 https://collection.beta.fitz.ms/id/image/media-3492371600

▴

巴赫拉姆·古尔与角狼搏斗

图源 https://harvardartmuseums.org/art/169542

奥尔教授首先引述了历史学家哈桑·尼扎米(Hasan Nizāmi,生活在12、13世纪,生卒年月不详)献给德里苏丹国第一位苏丹,具有突厥血统的库特卜丁·艾伯克(Qutb al-Din Aybeg,1206—1210在位)的一行颂诗“他被赋予贾姆希德的高贵,拥有法里东的天性”。贾姆希德在伊朗神话中被认为是第一位国王,建立了帝国秩序,创造了文明;而另一位波斯国王法里东(Faridun)被认为结束了恶魔国王佐哈克(Zahhak)长达千年的残酷统治,恢复了一神教,结束了混乱时代。随后他将自己的国家分为三份,分别给予自己的三个儿子,第三块土地包括巴比伦、波斯、阿拉伯、印度和信德,这说明即使是神话中的波斯国王也被赋予在印度统治的权利。这些神话和传奇说明波斯式王权是一种跨文化现象,它没有种族或宗教身份,承载着正义、军事英雄和文明等一系列价值观和道德原则。在中世纪,这些统治思想通过印度劝谕文学《五卷书》(Pañcatantra)的译介在波斯、阿拉伯和印度之间得到了广泛分享。不仅如此,从前伊斯兰时代起,印度传统和波斯传统已经紧密结合,关于国王应该如何统治人民的思想已经被两种传统所分享。一个明显的例证是国王(Shāh)一词的印度伊朗语根源,古波斯语和梵语共享了王权理念,印度人使用的国王头衔同穆斯林统治者所使用的相似。可以认为,穆斯林统治者运用了超越宗教问题的共享的王权观念在印度建立权威,而他们如何动员和利用波斯遗产在印度制定政策需要重点关注。

▴

法里东击败佐哈克

图源 https://shahnameh.fitzmuseum.cam.ac.uk/explore/objects/no-33-zahhak-pinned-to-mount-demavend

▴

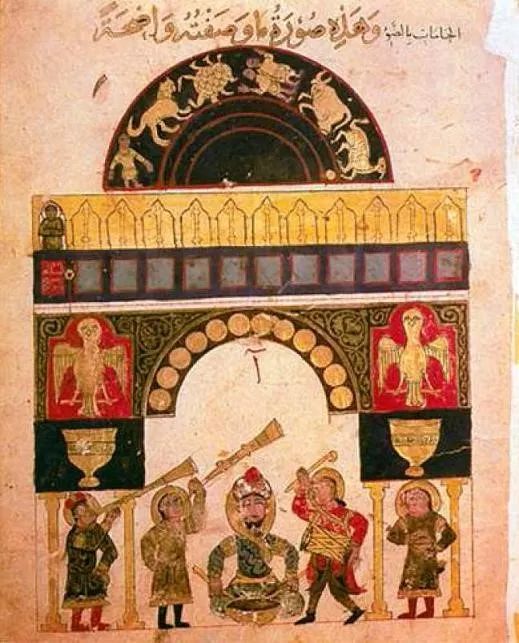

《五卷书》的阿拉伯语译本《卡里来和迪木乃》(Kalīla wa-Dimna)

图源 https://en.wikipedia.org/wiki/Kal%C4%ABla_wa-Dimna

二、德里苏丹国的建立和王权的谱系

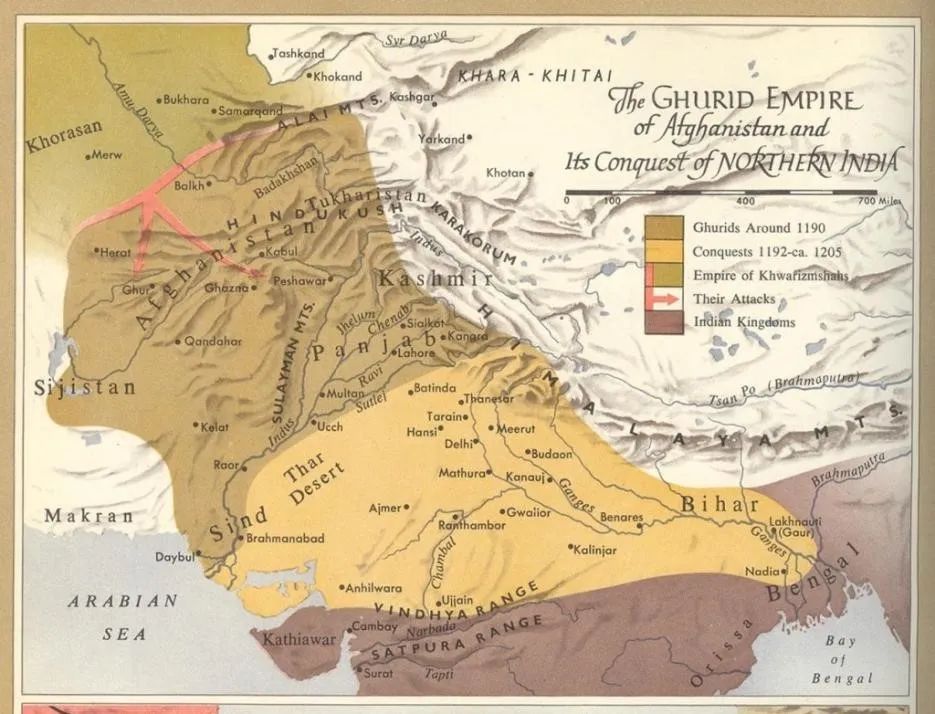

接着,奥尔教授结合德里苏丹国建立的历史背景,介绍了王权观念下的家谱观念。十二世纪后期,古尔王朝(1149—1206)苏丹穆伊兹丁·穆罕默德(Mu’izz al-Din Muḥammad,1173—1206在位)对北印度进行了军事征服,1185年之前他征服了拉合尔(Lahore),1191年他在同乔汉王朝(Chauhan)统治者率领的拉其普特(Rajput)同盟的军事战役中第一次遭遇失败,但一年之后他在同一战场上击溃了敌人,1193年德里被他的将军库特卜丁·艾伯克征服,后者被任命为印度斯坦的总督,古尔王朝开始在印度北部建立第一个深入孟加拉地区的穆斯林王国。

▴

古尔王朝对北印度的征服

图源 https://medieval-islamic-history.com/ghurids/

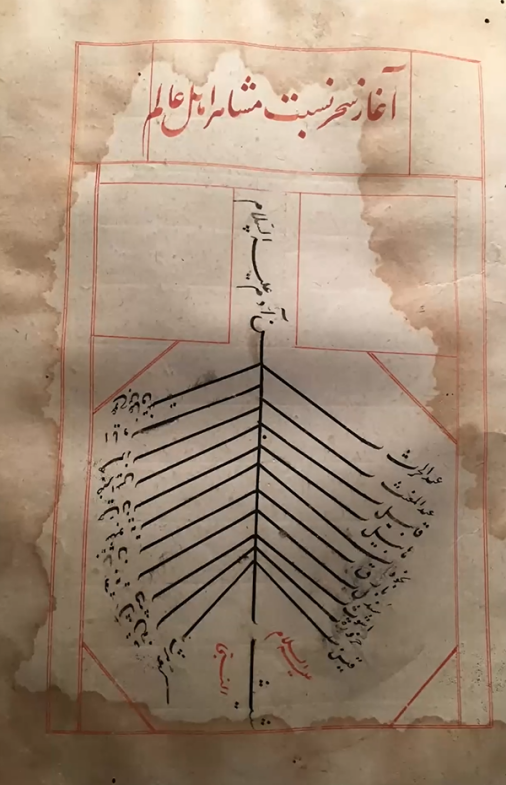

1205年,穆伊兹丁在拉合尔建立宫廷,并同历史学家、基因学家法赫尔·穆达比尔(Fakhr-i Mudabbir)对话,计划用波斯语撰写一份名为《家谱之树》(Shajara-yi Ansāb)的作品,绘制伊斯兰历史上伟大领袖的家谱,这部作品完成后最终被献给库特卜丁。《家谱之树》结合了历史、谱系和政治建议,从对宇宙秩序的宏伟愿景着笔,梳理国王通过正义维持秩序的愿景,描绘了帝国的谱系蓝图。在法赫尔创造的家谱树中,阿丹是人类的起源,但有趣的是阿丹的后裔有两个分支,一支是赛斯(Seth)以降的伊斯兰和犹太的先知,另一支是是盖尤玛特以降的波斯国王,他在波斯传统中被认为是第一个人。先知和国王的职责不同,先知引导人们走上正确的宗教道路,国王监督土地的耕种和社会组织。这个家谱见证了波斯和阿拉伯传统的联姻,古尔王朝的统治者的家谱被追溯到波斯国王的历史和传奇,揭示了印度和伊朗的穆斯林对于人类起源的看法。而且,在加兹尼王朝著名诗人昂萨里(Unsuri,?—约1039)的颂诗和德里苏丹国最著名的历史学家齐亚丁·巴拉尼的《菲鲁兹沙史》(Tarikh-i Firoz Shahi)中,先知负责宗教事务,波斯国王负责统治和治理,这一观念也十分明晰。

▴

《家谱之树》抄本,现藏于都柏林切斯特·比替图书馆(Chester Beatty Library)

于是,古代波斯国王的血统在印度穆斯林统治的建立中交织成为王权思想的一部分,印度穆斯林统治者甚至会攀附古代波斯国王的血统,宣称自己是古老波斯国王的后裔。凯扬王朝(Kayanids)是波斯传说中的第二个王朝,印度穆斯林则将其融入了印度的伊斯兰教王权谱系。根据巴拉尼的记载,十三世纪最有影响力的德里苏丹国统治者吉亚斯丁·巴拉班(Ghiyath al-Din Balaban,1266—1287在位)宣称自己是阿弗拉西亚布(Afrāsiyāb),来自中亚的土兰(Turān)英雄,第一位突厥王的后裔,而在波斯神话中阿弗拉西亚布是凯扬王朝国王凯·霍斯陆(Kay Khusraw)的祖父,巴拉班给自己的后代起的名字甚至与波斯传奇国王的名字一致。这反映了德里苏丹国国王在其本人和波斯传奇国王间建立联系的尝试,体现了波斯国王的传统在当时印度的王权建设中的重要地位。

不仅如此,波斯式王权的影响也深入到南印度地区。德干的巴赫曼王朝建立者阿拉丁·巴赫曼·沙(Ala’al-Din Bahman Shāh,1347—1358在位)采用了巴赫曼的头衔,后者被认为是凯扬王朝国王伊斯凡迪亚尔(Isfandiyār)的儿子,在南部的纪念碑和铭文上也有着巴赫曼追溯贾姆希德的记载,并且在该地区也流传着《巴赫曼王书》(Bahman Nāmah),讲述着凯扬王朝巴赫曼国王的历史。在印度的不同地区,古代波斯君王的故事和传奇被重新讲述和塑造,始终在流行着。

▴

《巴赫曼王书》抄本中“巴赫曼观看法拉穆兹(Farāmurz)被吊起”故事

图源 https://dlmenetwork.org/library/catalog/harvard_scw-9204

三、亚历山大作为波斯和印度的国王

接下来,奥尔教授将目光聚焦到亚历山大大帝的个案。亚历山大继承菲利普二世的王位后击败阿契美尼德王朝,征服波斯并同波斯公主联姻,最终继承了波斯帝国的遗产。有关他征服波斯战纪的巴列维语和叙利亚语文本在伊斯兰早期被翻译为阿拉伯语。在印度,亚历山大大帝被视为一位波斯国王,他的形象在德里苏丹国经常被挪用。库特卜塔(Qutb minarate)的铭文上,穆伊兹丁·穆罕默德被尊称为“亚历山大第二”。此后,14世纪的阿拉丁·穆罕默德沙(Ala’al- Din Muhammad Shāh,1200—1220在位)也采用了这一头衔。在他治下,印度的伊斯兰帝国前所未有地扩张,东至孟加拉,西至旁遮普,南至德干,他的形象和亚历山大大帝重合。“亚历山大第二”的头衔还多次出现在孟加拉等地清真寺的铭文和硬币上,反映了亚历山大及其所代表的王权和统治观念在印度的流行。

▴

库特卜塔上穆伊兹丁·穆罕默德被尊称为“亚历山大第二”的铭文

此外,这一时期的文学作品还将亚历山大刻画为发明家。诗人阿米尔·霍斯陆(Amir Khusraw,1253—1325)在献给阿拉丁·穆罕默德的《胜利的关键》(Khazā’in al-Futūh)中记载了亚历山大发明镜子的故事。亚历山大被认为发明了一面可以显示周围范围内一切的镜子,以便部下抵抗劫掠的海盗,他因而具有了科学家、发明家和征服者的多重形象,科学和创新素质被强调,进而影响到了对德里苏丹国国王形象的塑造。14世纪的苏丹菲鲁兹沙(Firūz Shāh,1351—1388在位)也被认为发明了包括大时钟在内的各种复杂机械。这一时期,科学技术迅速发展,梵语的星相学、天文学著作《广集》(Bṛhat-saṃhita)被译介成波斯语,星盘(astrolabe)等测量设备涌现,推动了对时间、行星和恒星的研究。菲鲁兹沙对星体的兴趣受到了创造出各种装置的亚历山大的启发,他甚至把星盘的形状刻印在阿育王之柱顶上,运送到德里的菲鲁兹宫殿(Firūz Shāh Kotla)旁展示给公众观看。菲鲁兹沙效仿亚历山大进行统治,说明这一时期印度的波斯式王权跨文化观念已深入穆斯林国王心中。

▴

亚历山大发明镜子

图源 https://art.thewalters.org/detail/18740/alexander-the-great-invents-a-mirror-2/

▴

大时钟

来源:https://muslimheritage.com/al-jazaris-castle-water-clock/

▴

星盘

图源https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1855-0709-1

▴

德里的菲鲁兹宫殿

最后,奥尔教授总结道,印度统治者和宫廷成员合理运用前伊斯兰时代传说中的波斯国王模范形象,这一模范形象代表了一种普遍的王权,蕴含着皇室、君主制等波斯式的价值观念,对印度穆斯林帝国的建立和政策制定至关重要。

四、讨论与评议

评议环节,李鸣飞老师结合蒙古史指出发生在德里苏丹国的情况十分有趣,一个文化传统并不深厚的征服者群体选择用第三方的文化传统对当地进行统治,并追溯第三方的王权传统,这一点在蒙古的征服和统治的历史中并不常见,并就波斯传统是否为德里苏丹国最重要的传统以及印度本地传统的地位向奥尔教授提问。奥尔教授回应道,波斯式王权中包含着普遍的王权和统治观念,理解人性并进行治理是统治的基础,这一点被阿拉伯人、突厥人、伊朗人和印度人广泛接受;穆斯林知识分子十分重视知识,他们当然也会采纳部分印度的王权思想并对其重新解释;而印度本地传统则通过联姻的方式同穆斯林统治者结合,例如讲座中提及的菲鲁兹沙,他的母亲是一位印度教徒,在他的统治中也采用了部分印度传统。奥尔教授期待未来能有机会与中国学者更深入地交流,进一步开展伊斯兰世界和蒙古、中原王朝之间的比较研究。

李彦军老师指出德里苏丹国的政治劝谕文学和塞尔柱王朝时期的政治劝谕文学十分相似,巴拉尼的《治世之道》(Fatwa-i Jahāndāri)同内扎米·莫尔克(Nizām al-Mulk,1018—1092)的《治国策》(Siyāsat Nāmeh)多有相似,或许可以说明德里苏丹国受到波斯政治思想的深刻影响。随后,李彦军老师提出印度穆斯林对波斯神话传统进行了改写,盖尤玛特在波斯传统中是第一个人,贾姆希德是第一位国王,但是在《家谱之树》中盖尤玛特成为了第一位国王,两种叙述产生了矛盾。奥尔教授肯定了李彦军老师的猜想,在阿拉伯征服之后,穆斯林们重新审视了前伊斯兰时代萨珊波斯的遗产,萨珊的政治思想实际上被穆斯林们所接受,并通过《治国策》等政治劝谕文学传播给包括巴拉尼在内的西亚、南亚、中亚的穆斯林知识分子们,在他们的作品中总是会出现古代波斯国王的范例,这反映了波斯和伊斯兰传统的深度交融;关于盖尤玛特是否是第一位国王的问题,奥尔教授指出波斯传说和神话在传播过程中会发生流变、诞生不同的版本,然后被不同的人重新讲述,赋予不同的意义,这也是如今留下了很多不同版本《王书》(Shāhnāmeh)的原因。

张忞煜老师就印度穆斯林学者对待巴拉尼文本的世俗主义倾向和伊斯兰国家建构两点同奥尔教授展开讨论。张忞煜老师指出印度学者们在翻译巴拉尼的作品时进行了删减,并从世俗主义角度加以诠释;其次,张忞煜老师提到在阅读和研究过程中可以感受到德里苏丹国时期政治治理和伊斯兰沙里亚教法之间存在内在关系——伊斯兰教是一种神圣的帝国意识形态,在政治实践中需要践行沙里亚法,而不能简单认为国家和宗教分离。奥尔教授肯定了张忞煜老师的观点,他指出,在独立后国家建构的语境下,印度穆斯林学者需要回答过去的穆斯林们在国家中扮演了什么角色,对历史的书写不可避免地受到政治环境的影响。他们的缺憾在于只是把伊斯兰作为一种宗教而不是一种文明和文化系统来研究,并且存在阿拉伯中心主义,忽视伊朗、印度、中亚甚至是中国。奥尔教授的突破在于把印度放在穆斯林世界之中,尝试发掘对伊斯兰文明更丰富的理解。而关于巴拉尼的形象,奥尔教授指出早期研究者对巴拉尼的解释存在将世俗和宗教完全分离的简单化和黑白化倾向,事实上在德里苏丹国的政治实践中,沙里亚法存在着广阔的解释空间,苏丹们的最终目的是实行统治,沙里亚法是他们进行统治的重要工具之一。

最后,张忞煜老师提出了长时段考察伊斯兰国家的假设,从阿巴斯哈里发到加兹尼的马茂德、德里、莫卧儿最终到现代的毛杜迪和伊朗伊斯兰共和国,是否可以构建多中心尝试建立伊斯兰国家的历史。奥尔教授指出,这种假设会面临处理政教关系的基本问题,事实上,历史上每位穆斯林统治者都试图以自己特定的方式处理政教关系,并且直到近代,伊斯兰政治模式在伊朗、沙特等伊斯兰国家的表现也不一样——沙特存在君主和乌莱玛,乌莱玛听从君主,这同中世纪的情况相似;但是在伊朗,教法学家治国,最高领袖由宗教团体选举产生,伊朗的伊斯兰政治模式对穆斯林世界的王权模式是十分激进的突破,很难建立一套适合不同情况的的伊斯兰政治模型。