2022年12月9日下午,“北大文研讲座”第269期、 “印度德里苏丹国的历史、宗教与王权”系列讲座第三场在线举行,主题为“印度-伊斯兰的劝谕文学”。瑞士洛桑大学南亚语言与文明系主任、南亚伊斯兰研究教授布莱恩·奥尔(Blain Auer)主讲,北京大学外国语学院助理教授张忞煜主持,山东大学历史文化学院教授张新刚、北京大学外国语学院副教授范晶晶与谈。

一、历史中的劝谕文学传统

讲座伊始,奥尔教授追溯了早期伊斯兰历史中的劝谕文学传统。第一类是早期的阿拉伯语“劝诫文”(nas̤īḥat)和波斯语“劝告文”(pand)。这类作品通常讨论伦理与国家治理实践,例如《给国王的忠告》(Nas̤īḥat al-Mulūk)便是一例。第二类在阿拉伯语和波斯语中被称为adab,意为礼仪、行为规则。不仅针对国王,还被用来规范大臣、国王的同伴、法官和教师等不同职业的言行举止。第三类hīkmā是一种智慧文学,旨在通过谚语、格言等短小精悍的方式讲述名人故事,传播智慧。第四类是ak̲h̲lāq,包含更广泛意义上的伦理道德,不一定与某种职业有关。这些著作来自于阿拉伯传统,同时深受希腊思想家的影响,可以从中窥见伊斯兰世界有关道德和治理的早期思想发展。

▴

主讲人布莱恩·奥尔教授

接下来,奥尔教授简要介绍了以波斯语书写的印度伊斯兰劝谕文学传统。印度伊斯兰劝谕文学始于加兹尼王朝王朝创立者沙巴提真(Sabuktagin,977—997在位)为其子马哈茂德苏丹(Maḥmūd,998—1030在位)留下的《忠告之书》(Pand-nāmah)。这份回忆录式的遗嘱包括军队管理、间谍部署、各司其职、个人社会角色等内容。此外,某些文学作品也可以被视为政治劝谕文学的原型,例如塞尔柱帝国的宰相尼扎姆·穆尔克(Niẓām al-Mulk,1018-1092)所作的《治国策》(Siyāsat-nāmah),其中政治治理和统治的思想对国家未来的发展产生了巨大的影响和作用。

印度同样产生了许多伊斯兰劝谕文学作品。其中,最突出的作品是齐亚丁·巴拉尼(Ẕiyāʾ al-Dīn Baranī,1285-1358)的《治世之道》(Fatawā-i-Jahāndārī)。该书涉及如何协调统治与宗教之间存在的张力这一重要议题。此外,印度也有一系列被称为nīti的非伊斯兰政治劝谕文学。例如孔雀王朝的月护王(Candragupta Maurya,约公元前322—前298年在位)时期由考底利耶(Kauṭilya,约公元前375—前283年)所作的《利论》(Arthaśāstra)便是梵语古典政治思想领域最重要著作之一。

在广泛劝谕文学传统的基础之上,奥尔教授聚焦《五卷书》(Pañcatantra)和《益世嘉言》(Hitopadeśa),展示了这两部劝谕文学著作被翻译和传播的具体细节,并进一步探究其如何、为何对穆斯林世界产生巨大影响。

▴

梵文版《五卷书》

图源 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000002343747

二、《五卷书》等著作的翻译和传播

《五卷书》约在公元前3世纪成书,全书的开头讲述了这样一个故事:南方有一座名为摩醯罗卢比也(Mahilāropya,意为少女的喜悦)的城市,国王阿摩罗铄枳底(Amaraśakti,意为不朽的力量)通晓一切道理,熟悉一切艺术,但他的三个儿子薮铄枳底(Vasuśakti,意为富有的力量)、郁伽罗铄枳底(Ugraśakti,意为凶猛的力量)和阿难陀铄枳底(Anantaśakti,意为无尽的力量)却不学无术。国王认为这些蠢儿子只会让自己受苦,于是找来大臣教导自己的儿子明辨事理。奥尔教授指出,这个故事表明妥善治理一个国家不能只依靠武力和财富,这一深刻的现实意义是《五卷书》千百年来持续存在和传播的原因之一。

《五卷书》超越了特定的文化,受到不同历史文化族群背景的读者青睐。《五卷书》很早便传入穆斯林世界,被译为阿拉伯语、波斯语和叙利亚语。中世纪时期,《五卷书》被进一步翻译成藏语、蒙古语、僧伽罗语、印度尼西亚语、意大利语、西班牙语和拉丁语,传遍整个欧亚大陆。

《五卷书》是穆斯林世界中阅读和研究最多的文本之一,在伊斯兰思想史中地位独特。前现代穆斯林世界广泛翻译并学习不同体系的知识。在阿巴斯王朝时期,许多希腊语文献被翻译成阿拉伯语,阿拉伯人由此学习了有关数学、医学、天文和政治的知识。然而,《五卷书》并非直接从印度传入阿拉伯世界,而是借由巴列维语转译而来。第一次在印度之外翻译《五卷书》的是伊朗人。萨珊国王阿努希尔旺(Anūśīrvān,531—579年在位)希望求得印度的哲学和政治思想,便派遣御医前往印度,最终寻找到了《五卷书》。

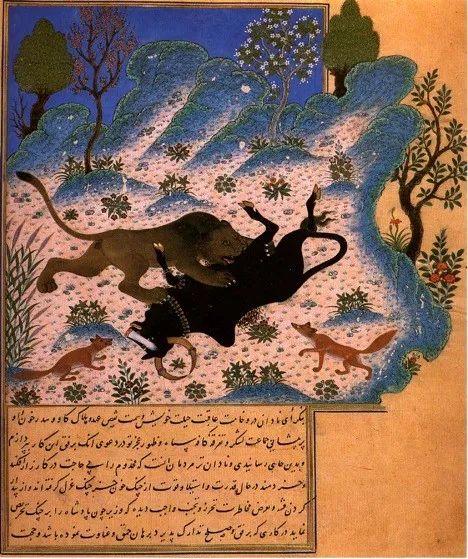

伊本·穆格法(Ibn al-Muqaffa‘,?—756/759年)率先将五卷书翻译为阿拉伯语版《卡里莱与笛木乃》(Kalīla va Dimna)。他成长于萨珊王朝时期,后皈依伊斯兰教为阿巴斯王朝服务。从他的人生经历可以管窥印度学术向伊斯兰世界传播的一些特征。许多波斯大臣在巴格达的宫廷中扮演重要角色,并将印度的梵语知识传播到阿拉伯世界。他们大多来自阿富汗的巴尔赫(Balkh)地区。阿巴斯王朝的宰相叶海亚(Yaḥyā Ibn Khalid,?—806年)曾赞助诗人、学者大规模翻译梵语文本,他的曾祖父曾是当地佛教寺庙的守护人,而寺庙是当时学习和传播梵语知识的重要场所。

▴

《卡里莱与笛木乃》插图

图源 https://muslimheritage.com/kalila-wa-dimna/

公元10—11世纪,波斯文学繁荣发展,波斯语逐渐成为中世纪东方伊斯兰世界的宫廷语言,《五卷书》也开始被翻译成波斯语。加兹尼王朝的文书朝臣阿布·马阿里·纳斯鲁拉(Abu al-Ma‘ālī Nas̤rallah,约12世纪中叶)最先将《五卷书》翻译成波斯语。然而,这部译本并非译自梵语,而是译自阿拉伯语,是当时大量被译为波斯语的阿拉伯语作品中的一部。

此外,11世纪前后,阿布·萨利赫(Abu Sāliḥ)将《摩诃婆罗多》首次从信德语翻译成阿拉伯语。《摩诃婆罗多》不仅是一部史诗,更是有关政治劝谕的故事文学。这一译本可能产生于信德地区或今天的巴基斯坦南部,这说明来自印度不同地区的知识都在冲击和影响穆斯林的知识传统和宫廷传统。

同一时期,比鲁尼(al-Bīrūnī,973—1048)将帕坦伽利(Patañjali,约公元前200—前150年)的《瑜伽经》(Yoga-sūtra)译为阿拉伯语。12—14世纪,德里苏丹国期间《鹦鹉故事七十则》(Śukasaptati)等梵语作品也被翻译为波斯语。德里苏丹菲鲁兹·沙(Fīrūz Śah,1351—1388在位)时期,许多梵语天文学、占星学文本被译为波斯语。这一时代被译为波斯语的梵语作品种类多样,显然这不是某一个翻译项目的产物。在这些多样的翻译实践之间存在连贯性和一致性。穆斯林国王认为有必要了解印度不同领域的知识与道德传统,以及国王的言行举止。

三、《益世嘉言》的翻译与传播

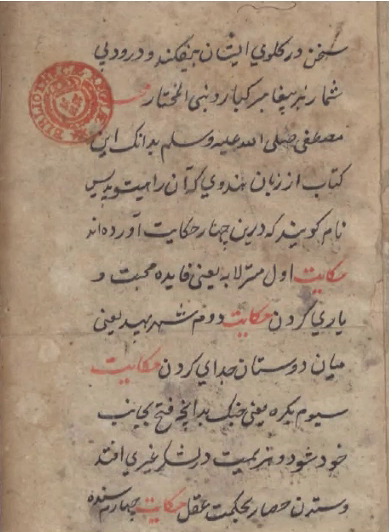

《益世嘉言》约有四分之三的内容源于《五卷书》。不同版本的《益世嘉言》在向外传播的过程中进一步将《五卷书》带入波斯语世界。《益世嘉言》最早的波斯语译本名为《心的喜悦》(Mufarriḥ al-Qulūb),约成书于1446年。译者达祖丁·穆夫提·马利基(Tāj al-Dīn Muftī Mālikī,生卒年份不详)可能来自印度北部的江布尔苏丹国(Jaunpur Sultanate)。这对理解15世纪印地语的发展历史及其与中世纪时期波斯语的关系非常重要。如果年代记录正确,则与我们已知的印地语、印地语文学的诞生发展历程相吻合。印地语本《益世嘉言》同样产生于这一时期。当时,瓜廖尔、拉其普特、斋浦尔等地的王国开始组织将梵语作品译为印地语,印地语和印地语文学逐渐在当时的宫廷中占据一席之地。因此,在14—15世纪印度伊斯兰王权及其思想的形成时期,无论是穆斯林还是印度教徒王公,都对延续古老的梵语学习和学术传统怀有浓厚兴趣,我们可以从中看到一种跨文化王权观念。统治者们使用的语言各异——波斯语、梵语、印地语等,但对同一部作品的青睐意味着相似的王权思想。

▴

图4 《心的喜悦》内页

奥尔教授供图

接下来,奥尔教授又补充了莫卧儿王朝时期的翻译史。帖木儿王朝阿富汗赫拉特(Herat)地区的苏丹侯赛因·拜卡拉(Ḥusain Bāyqarā,1469—1506年在位)的朝臣侯赛因·卡西菲(Ḥusain Wāʿiẓ Kāšifī,1436-1504)是当时重要的思想家和学者,他将《卡里莱与笛木乃》翻译成波斯语,题为《老人星之光》(Anvār-i Suhaylī)。这一译本在后来的莫卧儿王朝流传甚广。但皇帝阿克巴(1556—1605年在位)不喜欢它那复杂的句法和华丽的文风华丽,故要求大臣阿布·法扎勒(Abu al-Fażl,1551—1602年)重译。阿布·法扎勒的译本题为《智慧的试金石》(ʻIyār-i Dāniś),于1578年成书。此外,在阿克巴治下,翻译《摩诃婆罗多》和《五卷书》等著作的大规模梵语—波斯语翻译工程再度启动。《摩诃婆罗多》不仅涉及宗教问题,更包含治国理政、道德价值、行为规范等。其波斯语版本在莫卧儿时期的政治系统中扮演着更为重要的角色,这些内容逐渐融入到印度穆斯林国王的知识生活中。以往的学者认为穆斯林统治者只是为了拉拢印度教徒、巩固统治才翻译梵语典籍,但奥尔教授认为,这只是诸多原因之一且并非最为重要的原因。实际上,穆斯林统治者认可梵语典籍本身在哲学和政治方面的价值,且希望在阅读、理解并就其展开讨论和辩论的过程中受益。

最后,奥尔教授对本次系列讲座做出总结:研究文本从梵语和印地语到波斯语或阿拉伯语的传播有助于理解印度伊斯兰劝谕文学这一广泛而悠久的传统。人们通常认为梵语世界、印度教世界与伊斯兰世界、穆斯林世界大有不同且彼此分离。但回顾典籍翻译的历史,可以发现跨文化的王权形式正在形成。此外,也可以在其中看到北印度地方语言的发展、印地语的诞生及其在瓜廖尔、斋浦尔等地区的发展。

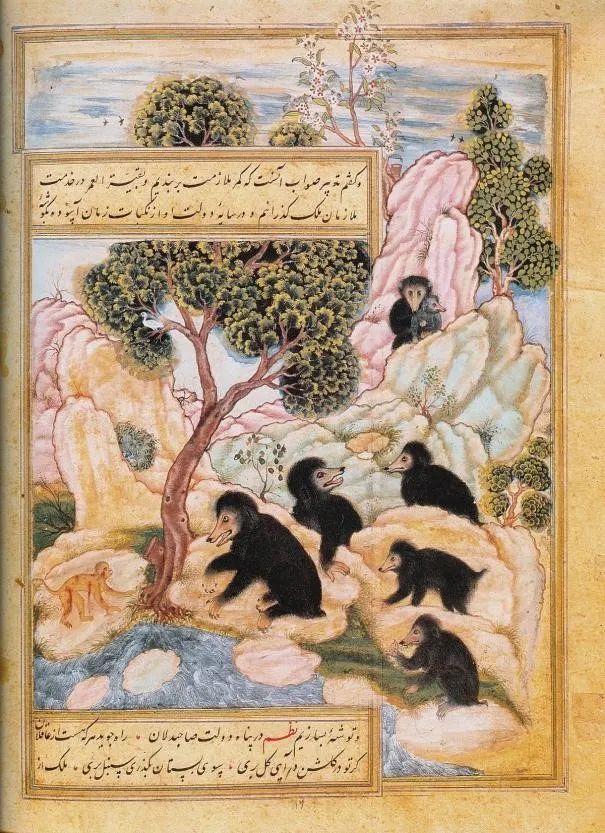

▴

《老人星之光》插图

图源 https://www.wikidata.org/wiki/Q24639968

四、讨论与评议

评议环节,范晶晶老师表示自己正在翻译《益世嘉言》,她非常高兴奥尔教授也关注这部著作。范老师认为,《五卷书》的一个重要主题是天性和人物特征之间的讨论,她就跨文化传播的《五卷书》如何在不同文化背景下处理原生于印度的种姓制度问题,以及《五卷书》中“国王愚蠢,朝臣睿智”的人物刻画手法是否影响译本受众群体等问题与奥尔教授展开讨论。对此,奥尔教授回应道,《五卷书》的一大吸引力在于它为统治者如何管理人类关系、人类行为和人性提供了几个世纪以来的深刻见解。种姓制度是印度的重要元素,它本质上是印度社会的一种组织方式,让人们形成各司其职的稳定社会秩序。非印度教国家同样存在类似秩序,只是没有通过种姓制度的方式表达出来,而是通过国王、书记、法官等职业分工呈现。此外,伊朗传统社会中也有种姓制度,古代波斯神话中提到国王希望臣民留在职业集团内部以确保社会稳定。《五卷书》中“国王愚蠢,朝臣睿智”的刻画是作品本身所传递的基本原则,即国王的统治需要深刻理解人性,而非单纯依靠武力。虽然伊斯兰教教义倡导人人平等,但在政治意义上国王有维持社会秩序的需要。这类文学作品可以培养未来的国王、贵族和朝臣,赋予他们统治所需的技能。甚至之后的英国东印度公司也将《益世嘉言》列为入职考试的必读书目。

▴

与会学者线上留影

张新刚老师则提出了自己的两点关注:一是古代伊斯兰思想家是否会同中国古代思想家一样通过做注疏来表达自己的思想,亦或是直接在翻译中体现。二是不同年代、版本的译本之间有何转变与区别,与当时政治形势是否有关。奥尔教授认为,这些典籍中不太可能存在注疏或评论,但翻译本身也可以是对原始来源的评论,同时也可以反映自身的利益。不同版本的翻译也会根据不同时代的语言特征和风格做出更新。

随后,奥尔教授针对讲座听众对《五卷书》潜在影响、中世纪印度伊斯兰历史与巴基斯坦的历史接续,以及讲座相关书目推荐、文学研究手稿搜集的提问进行逐一解答。

最后,张忞煜老师补充,交错的多语世界有助于理解典籍的翻译与传播。例如《益世嘉言》在被翻译成波斯语的同时也被翻译成其他印度地方语言,在相近的历史时期传播至次大陆各地和各族群、阶层。而在次大陆之外,梵语知识也以阿拉伯语、波斯语等其他语言为媒介传播到世界各地。奥尔教授的讲座也提醒我们,梵语对印度伊斯兰宫廷文化的形成也起到了重大作用,二者并非简单对立关系。

本系列讲座中,布莱恩·奥尔教授以三场内容翔实、重点突出的讲座描绘了一幅印度伊斯兰世界的广阔画卷,聚焦印度—波斯时期并延展至其他时期和地区,为进一步思考印度历史,并在比较历史和文明研究的视野下为开辟研究话题提供了新的思路。