文研论坛|第95期

2019年6月12日下午,“北大文研论坛”第九十五期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“丝绸之路上的民族迁徙与物种传播”。与会学者包括文研院学术委员、北京大学历史学系教授荣新江,文研院工作委员、北京大学历史学系教授陆扬,文研院邀访学者、浙江大学历史学系教授冯培红,中国文化遗产研究院教授、陕西师范大学人文社会科学高等研究院特聘教授葛承雍,首都师范大学历史学院教授王永平,中国人民大学国学院教授李肖和中央民族大学中国少数民族语言研究院教授张铁山。文研院工作委员、北京大学历史学系教授叶炜担任本次论坛主持人。

丝绸之路是古代中国与中亚、南亚、西亚、欧洲、非洲各国开展经贸和文化往来的重要通道,见证了大规模的人口迁徙和物种传播过程,具有深远的物质文化交流意义。随着考古发现和文献研读的日益深入,学界对丝绸之路的研究视野愈发拓宽,研究对象也愈发细致。本期论坛的中心内容是,通过考察古代丝绸之路的族群迁徙和物种传播过程,管窥古代中国与西方世界之间的文化互动风貌,并探求丝路文明交流背后的原因及动力。

荣新江教授

荣新江教授首先带来主题为“重议‘月氏与吐火罗问题’”的报告。他对月氏和吐火罗语的定义问题作了简单介绍。所谓“月氏”,即匈奴兴起前西域的主体民族,其大本营位于敦煌和祁连之间的河西走廊西部,分布范围非常广泛。公元前2世纪为匈奴所败,被迫西迁伊犁河和楚河一带,其中西迁的部族称“大月氏”,留下的少数部族称“小月氏”。后又败于乌孙,被迫再次向西迁徙,占据了阿姆河两岸原大夏的领土。汉文典籍中有关这一民族的最早记载始于《史记·大宛列传》:“人民赤白色,使习弓马。”又康泰《外国传》载:“外国称天下有三众,中国为人众,大秦为宝众,月氏为马众也。”由此反映出月氏民族鲜明的游牧性。所谓“吐火罗语”,属于印欧语系西支,分甲乙两种方言。1907年,德国学者缪勒(F. W. K. Müller)根据《弥勒会见记》中提到的“toγri”语,将这种丝绸之路北道上的印欧语正式命名为“吐火罗语”。然而这一说法先后遭到了列维、羽田亨、伯希和、恒宁等学者的质疑,至今学界对吐火罗语的命名问题仍无定论。

荣新江教授指出,要更好地解决这一争论,必须回到“月氏”和“吐火罗语”所在的原始文本中去。目前有关“toγri”一词的记录散见于10至11世纪的摩尼教文献和佛教文献中,其中前者的成书年代更早。根据文献推测,“toγri”的词源应为“Tuγristan”(吐火罗斯坦),也即并非指一个具体的西域地点,而是包括龟兹、焉耆、高昌、北庭一带较大的地理区域。其实,真正的“吐火罗斯坦”位于巴克特里亚(Bactria)地区,原本是摩尼教的一个东方教区,等到摩尼教在西域地区开教成功,所谓的“吐火罗斯坦”之称也随之迁移到西域北道。因此,“吐火罗语”应该是回鹘人对此地流行语言的“他称”,并非这种语言的“自称”;换言之,即使这种语言被称作“吐火罗语”,其使用者也不是历史文献中的“吐火罗人”。荣教授最后总结说,人种和语种是两个相差很大的学术命题,不能将现代的概念盲目套用到古代历史研究中。同时,由于西域地区最早流行的语言是汉语,所以在西域研究中应加强对汉文文献材料的搜集和使用。

葛承雍教授以“中古时代胡人财富观念的特点”为题作报告。中古时代的粟特胡人是丝绸之路上典型的商贸族群,在突厥文化、波斯文化和中亚文化的多重影响下,形成了与其他族群迥乎不同的财富观,总体来看具有以下四个特征。

一是快速发财的暴富欲望。一方面,在绿洲邦国间长达数千年的劫掠和征伐下,胡商们对“城头变幻大王旗”的财富转移习以为常,自然将“一夜暴富”或“瞬间赤贫”看作生活常态。玄奘在《大唐西域记》中就曾对粟特胡人的价值观予以尖锐抨击:“风俗浇讹,多行诡诈,大抵贪求,父子计利,财多为贵,良贱无差。”另一方面,粟特胡人的财富观念也与其商贸活动的特性密切相关。在长期的经商历史中,粟特胡商逐渐形成了自己的贸易网络,并与称霸一时的突厥贵族形成了紧密的共同体——突厥要借助扩张实现暴富,粟特商团也离不开突厥部落的军事保护。这种竭泽而渔、巧取豪夺的扭曲商贸形式,造就了胡商强烈的占有欲和对眼前利益的极端重视。二是财多为贵的炫富心态。胡人对一夜暴富的渴望,直接孕育了其及时行乐、放纵挥霍的消费观念。敦煌文书记载,长安胡人史婆陀住所中极尽奢华之能事,“梅梁桂栋,架向浮空;绣桷雕楹,光霞烂目。歌姬舞女,纡罗袂以惊风;骑士游童,转金鞍而照日”。除此以外,他们还热衷于通过“亮宝”“斗宝”等形式公开炫耀财富,好胜心之强令汉人瞠目结舌。唐代许多笔记小说对此均有描绘。三是铤而走险后的尽情享乐。丝绸之路上的长途贸易具有极高风险性,可谓如临深渊、如履薄冰,经常遇到盗贼或敌军劫掠。所以胡商往往采取“环团”措施,由几百名胡商结伴出行,商队首领“萨宝”往往兼任武装护卫职责,传递、串联和控制商道沿线的贸易信息,保障贩运往返的安全。在此种背景下,胡商从不蓄积财富,而是尽情享乐,将商业财富与贵族文化紧密融为一体。四是商业竞争的垄断独占。中国是粟特胡商最大的商品销售市场。初唐到盛唐时期,政府改善营商环境、加强法律保障,为胡人在此经商提供了良好的制度环境。粟特胡商针对达官贵人奢侈消费的特性,大量贩运高档物品,牟取暴利;加上其长袖善舞,往往能获得权贵庇护,甚至跻身官途,树立商贸经营中的垄断地位。公元694年在洛阳端门修建的大周万国颂德天枢便有“诸胡聚钱百万亿”,生动反映了胡商强大的经济实力和政治地位。

敦煌莫高窟45窟所绘的“胡商遇盗图”

王永平教授以“‘拂菻狗’:从拜占庭到中国——兼论唐代丝绸之路上的物种传播”作了报告。拂菻狗又称“罗马犬”,原是古希腊、罗马时期的宠物狗,唐初从拜占庭经康国转手进献而来。《旧唐书》卷198载:“(武德)七年(624年),(麹)文泰又献狗雌雄各一,高六寸,长尺余,性甚慧,能曳马衔烛,云本出拂菻国。中国有拂菻狗,自此始也。”拂菻狗传入唐朝后,又被称为“猧子”,作为供妇女儿童赏玩的宠物狗。许多文学和绘画作品对此多有描述。1972年出土于新疆吐鲁番阿斯那第187号唐墓的《双童图》中,就出现了拂菻狗的形象;其他绘画作品如《元师奖墓童子戏拂菻狗图》《元师奖墓拂菻狗扑童子图》等也对拂菻狗有所着墨,且形象塑造如出一辙;甚至在中唐画家周昉的名作《簪花仕女图》中也有两只拂菻狗,它们的出现调和了整个画面的色彩,使其生动而和谐。除绘画和雕塑作品外,拂菻狗的形象在文学作品中也频频出现,反映了这一物种在唐代已广为人知。王涯《宫词》曰:“白雪猧儿拂地行,惯眠红毯不曾惊。”成彦雄《寒夜吟》曰:“猧儿睡魇唤不醒,满窗扑落银蟾影。”通过对文字、图像材料的对照可见,拂菻狗自唐初传入中国后,或经繁殖,或再输入,已经扩散到了西州、敦煌、扶风、长安、洛阳、益州、金陵等多地,分布范围相当广泛。

1972年出土于新疆吐鲁番阿斯那第187号唐墓的《双童图》

王永平教授指出,中国从域外输入的良犬以西域为主,其中又以波斯犬和拂菻狗最为著名。这两类犬在外形和用途上大相径庭。波斯犬身形高大、性格凶猛,多用于外出狩猎,但也发生过噬而食人的恶性事件。《北齐书·南阳王绰传》载:“有妇人抱儿在路,走避入草,绰夺其儿饲波斯狗。”拂菻狗则以其体形娇小、性格温顺,成为唐人喜爱的宠物狗。两种属性完全不同的犬种经丝绸之路被引入中国,不仅丰富了中原地区的物种谱系,具有较强的物质文化史意义,更成为后人研究古代中国与西域地区互动关系的鲜活个案,反映了全球史观背景下民族融合与物种传播的宏大图景。

接下来,冯培红教授带来主题为“从葱岭东西到黄河两岸:中古鱼国人的流徙及其文化联系”的报告。中古鱼国的地理位置,以及鱼国人的族属问题,一直是学界关注的热点话题。与学界普遍认为的“粟特说”不同,冯教授赞同林梅村教授提出的鱼国人属于步落稽人的说法;鱼国也并不在帕米尔以西,而在中国境内的阿克苏地区。阿克苏地区有多条河流交汇,地理位置优越,适合鱼氏族群布局。谢承志(2007)使用了DNA检测的技术方法,推测鱼国位于“帕米尔高原的塔吉克斯坦和新疆的喀什地区”,这跟冯教授所论鱼国人从阿克苏向西越过帕米尔迁徙到漕国的活动地域大致符合。在已有研究的基础上,冯教授提出可从以下两方面进行延拓:其一,太原虞弘墓志记载其祖父名字□奴栖(注:□为墓志残缺的人名首字),实际上含有“鱼”的信息,与其担任鱼国首领的身份吻合;其二,“balïk”除译为“步落稽”外,还译为“跋禄迦”(即今阿克苏),这对于确定鱼国的位置至关重要。

冯培红教授

冯培红教授重点对虞弘墓志的挖改情况作了讨论。墓志文中有两处出现“鱼”字,一为“鱼国尉纥驎城人也”,一为“鱼国领民酋长”。这两处的“鱼”字明显比其他处低凹,显然是经过改刻的。以往考古发现认为,墓志文原来的内容可能是“虞”字,改刻可能是希望在墓志上恢复其本来的国名姓氏。冯教授则认为,从放大的墓刻影像来看,“鱼”字左侧遗痕原为“氵”,这从最上部的一点呈倒三角形可获有力佐证,故“鱼”字在挖改前并不像“虞”字,冯教授提出应为“漕”字。正史典籍对此亦有佐证,如《隋书·西域传》载:“漕国,在葱岭之北,汉时罽宾国也……国王戴金鱼头冠,坐金马座。” 而居于虞弘墓石椁最中心位置的人物也头戴鱼形王冠,与正史中的记载刚好吻合。《隋书》同篇还称,漕国祭祀其保护神“顺天神”的仪式场面宏大,堪称奢华:“仪制极华,金银鍱为屋,以银为地,祠者日有千余人。”在这样恢弘重大的场合,亦有鱼形象的出现,“祠前有一鱼脊骨,其孔中通,马骑出入。”凡此种种,都对判定鱼国的族属和地理位置具有关键意义。冯教授通过对顺天神的两度移动,说明了鱼氏部族在葱岭东西的辗转迁徙过程。

王黄罗等人造像碑(局部)

接着,李肖教授、张铁山教授和陆扬教授先后进行评议。李肖教授指出,以往有关丝绸之路的研究主要关注物物交换,对人与人之间的直接交往关注不足。葛承雍教授有关胡人财富观的探讨,开辟了新的研究领域和思路,对后续研究很有启发意义。不过,对于汉文典籍中对胡人的描述也应辩证看待。李肖教授以犹太人在西方世界的形象作比,认为犹太人在整个西方的文献记载中都是形象不佳的,无论从长相还是价值理念,都与欧洲日耳曼人、斯拉夫人截然不同。但真实原因是,犹太人在欧洲并不能从事一般农业活动,更不能从政、从军。因此,他们大多从事商业活动,积累了大量财富,便给人留下了爱财、贪财的刻板印象。粟特胡人的真实情况应该与犹太人相仿,虽然中国人并未将其上升到原罪的高度,但必定排斥其进入国家政治中心;即使在魏晋之后,粟特人在政治领域拥有了一席之地,也仅限于自治首领的角色。总之,中国古代的文学艺术作品对于粟特胡人聚敛财富的描述具有一定的夸大成分和歧视色彩。关于拂菻狗,李肖教授提醒注意拜占庭与罗马的差别,拂菻狗未必出自拜占庭。针对冯培红教授的报告,李教授指出“balïk”为突厥语词汇,进入塔里木盆地时代较晚,像‘鱼’这样的常用词在本地应该早就有了,提醒注意鱼在东伊朗语中的表达。

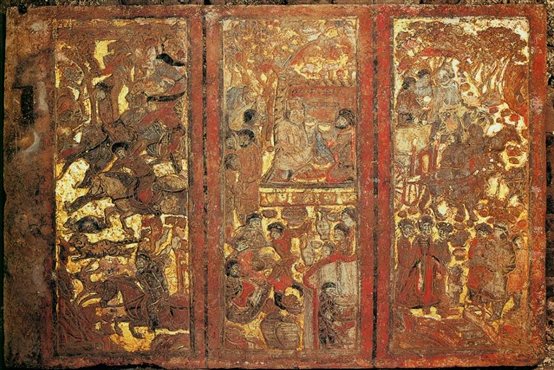

西安北周安伽墓中胡人商旅图

张铁山教授表示这四篇论文研究得都比较细致,并对当前历史学研究方法论的不足提出了思考。他认为,近年来历史学研究无论是从广度还是深度方面,都取得了长足进步和可喜成果,但仍存在一定的不足,其中之一是对少数民族语言掌握不足,进而造成对异域史料的忽视或误读。老一代历史学者非常重视训诂学和语音学的基础,这一优良传统在新一代学者中却有所淡化,出现了“搞藏学的不懂藏文,搞突厥学的不懂突厥文,搞清史的不懂满文”的普遍现象。近年来学界大力倡导回归语文学,这正切中了当下研究的短板和要害。如果缺乏对少数民族语言起码的认识,很容易造成研究整体误入歧途。正如法国语言学家所说:“最相近的东西可能是最危险的东西。”此外,历史研究还应重视交叉学科方法的应用,如DNA技术等。不久前,汉藏语系研究引起学界广泛轰动,一个重要原因就是使用了DNA技术方法,获得了传统方法所不能企及的新认识、新成就。张教授指出,“balïk”作为鱼虽然最早见于《突厥语大辞典》,但同时还有“城”的意思,要注意突厥语从印欧语借词的情况。

张铁山教授

陆扬教授重点对荣新江教授的报告进行了评议。他指出,该研究具有至少两方面的重要价值。其一,该研究间接实现了对丝绸之路学术史的回顾和梳理。任何有关丝绸之路或欧亚文明传播的课题都绕不开大月氏和吐火罗语的问题。欧美和日本学者在这一领域贡献尤其卓越,但他们各自的方法论完全不同。荣教授重点指出了德国学者和英法学者的不同,其中前者更强调从语文学的角度,对原始文本进行精准梳理;后者则试图将材料放入历史的框架中进行思考和讨论。对于学术史的回顾,本身也是对方法论的反思。随着研究方法和思路的革新,学者们有机会对过去的学术命题,特别是对曾经受到忽视的领域作以重新思考和深入挖掘。其二,历史发展不是线性的,而是反复的,以现代概念对应史实极其危险。例如,以往研究过多强调亚洲内陆的草原性、游牧性。事实上,亚洲内陆早期的塞种人并不是游牧民族,而是定居生活,倡导武士文化;直到匈奴强盛之后,才引起了大规模的民族迁徙和草原游牧化过程。

提问环节,学者们还就吐火罗语的语种归属、全球化史的时代划分、拂菻犬与波斯狗问题、墓志挖改的原因等问题进行了精彩互动和讨论。本次论坛在热烈的气氛中圆满结束。