多文明研究工作坊

北京大学人文社会科学研究院一直以来关注多文明的互动与比较研究,希望在全球史的视野中,将多文明的互动变迁作为基本关注面向,突出文明之基础构造和发展历史,特别是文明间的交互作用地带所引发的文明转型问题。为推动青年学人围绕多文明相关议题开展扎实的基础性研究,自2018年12月起,文研院发起创办“多文明研究”工作坊,以校内外青年学者为主体,聚焦古今文明历史进程的根本性问题,探讨经典阐释、文明交流、古今之变等领域。

2019年4月24日上午,“多文明研究”工作坊第三场(第五至七期)在北京大学静园二院111会议室举行。本次工作坊分为三个话题:“景教三威蒙度赞再研究”,由北京大学历史学系助理教授林丽娟主讲;“回鹘时代丝绸之路的唐朝遗产”,由北京大学历史学系助理研究员付马主讲;“吐峪沟新出粟特语《金刚顶经》入金刚界曼荼罗之梵语真言”由北京大学外国语学院助理教授范晶晶主讲。北京大学历史学系副教授昝涛主持,北京大学历史学系助理教授张新刚、北京大学历史学系助理教授陈侃理、北京大学艺术学院助理教授贾妍、北京大学新闻与传播学院助理教授王洪喆、北京大学哲学宗教学系助理教授赵悠出席并参与讨论。

讲座伊始,昝涛表示,本次工作坊的三个研讨选题有一定的共同性:都是有关丝绸之路和欧亚学的研究成果。本着工作坊的宗旨,相近主题的共同研讨以及不同学科视角的碰撞,对于深化研究是有意义的。

1

林丽娟 | 景教三威蒙度赞再研究

第一位主讲人林丽娟就“景教三威蒙度赞再研究”这一主题展开讲述。她首先介绍了这一主题的中心文献——赞美诗《荣归主颂》(Gloria in Excelsis Deo)。《荣归主颂》又被称为“大荣耀颂”(The Great Doxology),是基督教历史上最悠久的赞美诗之一,早期多吟唱于日课,后来多用于安息日和宗教节日礼拜仪式之上,一直被传唱至今。这首赞美诗的希腊语版本一般认为最早见于4世纪的基督教典章制度文献《使徒律令》(Constitutiones Apostolicae)第七卷之中,但是它也有许多其它古典语言版本存世,包括叙利亚语、拉丁语、粟特语、中古汉语等等。而其中文改写本就是景教三威蒙度赞,景教三威蒙度赞很可能于8世纪由西安景教碑的作者景净从叙利亚语中译出,译文中既有很多专名来自准确的叙利亚语音译,又有很多佛道用语取代基督教用语的情况。

林丽娟指出,景教三威蒙度赞被认为是唐代以来、所有现存汉语景教文献中唯一可以和叙利亚语传世文献对应起来的材料,而其它文献都是叙利亚景教徒到达中国之后的原创作品。吴其昱先生的“景教三威蒙度赞研究”也曾证明了二者的对应关系。但最近有学者对此表示质疑,认为中文的景教三威蒙度赞从内容到形式都和叙利亚语传世本有所差别,中文的诗句更长,且增加了不少原文所没有的意象。林丽娟通过文本考据指出之所以中文的翻译更长是因为叙利亚语版本的结构多采用“三圣赞”样式的三句排比,而中文诗句则依循七言四句诗的构造,因此译者往往会采用拆分、增补和调整顺序的方式,将三句翻译成四句。

景教三威蒙度赞

事实上,类似的差异也不同程度地体现于《荣归主颂》的其它版本。林丽娟随后梳理了《荣归主颂》的流传史。过去学者们有的认为《荣归主颂》的最初版本是希腊语,有的认为最初版本是拉丁语。两个希腊语版本孰先孰后也有不同的看法,比如根据上世纪初学界一度占据主流的观点,叙利亚语版本(S)和《使徒律令》的希腊语版(C)要早于另外一个希腊语版本(A);而上世纪中叶又有学者尝试论证《使徒律令》版本是阿里乌派异端对A版本的篡改,叙利亚语版本S分享了C的某些特征,并添加了原本没有的段落,从而是三个版本中最晚的版本。通过整理不同版本之间语言结构和文本赞颂对象的区别,林丽娟指出,持前一论点的学者采用了20世纪初流行的发展论的观点看待礼拜仪式,即认为礼拜对象必然存在从礼拜圣父到礼拜耶稣基督的线性发展过程。这种“进化论”式的推论很可能简单化了具体的历史进程。林丽娟也对后一观点提出了质疑,认为没有任何直接证据表明S带有阿里乌倾向,恰恰相反,东支叙利亚基督教所从属的东方教会接受了尼西亚信经,明确地反对了阿里乌主义。而根据上世纪后半叶发现的新材料,S中多出的段落可以在另一个希腊语版本中找到印证,并不能排除这段话来自一个更早版本的《荣归主颂》的可能性。

粟特语三威蒙度赞

关于三威蒙度赞前身的流传,林丽娟表示,尽管现在我们拥有更多《荣归主颂》的版本,但综合所有的情况考虑,恰恰很难给出一个严格的流传顺序以及回答关于何者为最初版本这一问题。通过对三威蒙度赞这一个案的研究,林丽娟认为,西方传统的校勘学方法可能并不完全适用于《荣归主颂》所从属的礼拜文献。这类文献往往难以采用谱系学的方法得出精确的“树状图”,它们是一种“活着的文献”(Living Literature),服务于实用性的目的,在流传过程中更容易被添加、删减或改写。

在随后的评议环节,贾妍提出了是原典文本更加重要还是在之后的历史中修改、添加的枝蔓更加重要的问题。她认为,二者都有文本学上的意义,在有些情况下,“后来添加的东西”反而更能表现出文化流传中的重要事项,因此对于文本学的研究,其最终目的并不一定要追溯原文,对“枝蔓”的研究也很有必要。

林丽娟在工作坊做报告

2

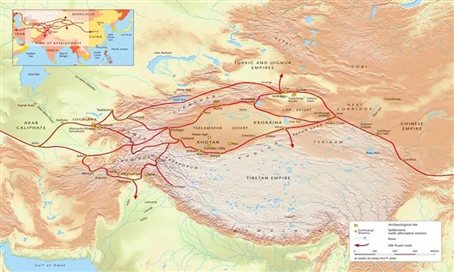

付马 | 回鹘时代丝绸之路的唐朝遗产

随后,付马就“回鹘时代丝绸之路的唐朝遗产”这一主题进行讲述。他首先通过图片展示了中国西北地区陆上丝绸之路的演变过程。该地区的丝绸之路主要有三条主干道,即天山北道、天山南道和昆仑山北道,其中最早为中原王朝所利用的是天山南道和昆仑山北道。天山北道成为东西交通的干道经历了一个漫长的过程。天山南北两麓的自然环境迥异。在唐代以前,两地有着完全不同的文化生态。天山南道经过的地区多为因天山融雪而形成的绿洲区域,属于定居文明;天山北道经过的地区则是草原游牧民族生活的区域。唐朝统治东部天山地区之后,在天山北麓展开一系列军政、路政和民政设施的建设,以适应其驻军和交通需求,为定居文明在当地发展奠定了物质基础。回鹘人继承了唐朝的物质遗产,在此基础上进一步开发天山道,在其沿线形成一系列城市聚落。

丝绸之路与东部天山

付马接着对中古时代东部天山地区的政治变迁状况做了介绍。唐朝对东部天山地区的直接统治始于632年,结束于790年。唐朝对西域地区的统治分为三个层次:第一层为位于东天山的伊西庭三州,是唐朝的“正州”,受唐朝的直接管辖;第二层为以塔里木盆地为中心的安西四镇,是设有唐朝驻军的羁縻州,仍保留当地土著的统治秩序;第三层为更外围的羁縻州,不受唐朝的直接控制,仅与唐朝维持朝贡关系。唐朝退出东部天山地区以后,该地区受回鹘汗国控制。840年,回鹘汗国覆灭,其余部西迁东部天山地区,后来建立西州回鹘政权,统治当地3个世纪之久。正是在这段时期,天山南北地区在历史上第一次实现了族群文化的统合。

付马指出,丝绸之路天山北道经历过两次转型。汉朝就对天山北麓的情况有清楚的了解,但因为匈奴的活动,天山北麓不能为汉朝所用。根据《隋书》的记载,天山北道在7世纪初才正式成为联系中原与西方的干道。天山北道兴起的背景是突厥汗国对中央欧亚的控制及其治下粟特商人的商贸活动。唐朝控制中亚之后,天山北道实现了第一次转型。7世纪中叶,唐朝在西域建立道路馆驿系统。8世纪初,唐朝改庭州为北庭都护府,置瀚海军,在天山北道驻派重兵。到8世纪中叶,唐朝已经在天山北麓地区建立起完善的基础设施,形成一些以汉人驻军为主体的定居聚落。

唐朝在天山北道的经营

天山北道的第二次转型出现于回鹘时代。根据《资治通鉴》的记载,在唐朝势力撤出西域后近80年以后,唐北庭治下的北庭、轮台、清镇等城依然存在,并且是回鹘的重要据点。这有力地证明了回鹘继承了唐朝在天山北麓所建设的基础设施。尤为重要的是,这些城的作用已经发生了转变。回鹘时代的文献表明:唐代以军事用途为主的镇戍守捉城在回鹘时代转变为城市聚落,改变了天山北道以游牧文明为主的文化形态。此外,在天山南道的绿洲地区也发展出了新兴的绿洲城市聚落,显示了回鹘时代建设的结果。与此同时,唐朝的制度遗产也在回鹘的统治中体现出来,回鹘仍旧采用和唐朝官制类似的节度使、镇守使等称号,虽然其统治制度和政治运作方式有所改变,但反映了唐朝的政治遗产并没有被回鹘人所抛弃,反而成为回鹘统治制度的一种来源。

中国文化遗产研究院xj222-0661.09890-900

西州回鹘攻灭安西回鹘

在之后的评议阶段,陈侃理指出,唐朝在官方文书中所使用的很多地名明显是中亚语言的音译,这或许表明在唐朝的建设之前,该地就存在有同名的城址聚落,唐朝的一部分军镇或许是在已有聚落的基础上建立,这部分是否属于唐朝统治的遗产,可以单独做些辨析。另外,文中回鹘统治时期文书中唐式官名遗存的发现和考证很有意义,不妨详加论证,独立成文。对此,付马表示,唐朝之前是有一些城市的,但是唐朝将之前的旧城和新城一起建设,从而构成了原来没有的系统,从中立的角度来看,这个系统对于后人来说无疑是唐代的遗产。

3

范晶晶 | 吐峪沟新出粟特语《金刚顶经》

入金刚界曼荼罗之梵语真言

最后,范晶晶就“吐峪沟新出粟特语《金刚顶经》入金刚界曼荼罗之梵语真言”这一主题进行讲述。她首先介绍了吐峪沟的位置以及新出粟特语《金刚顶经》写本的发现和基本状况。通过比对,找到了这件写本所对应的梵语原本,即Sarva-tathāgata-tattva-saṅgraha(《一切如来真实摄》),在汉译佛典中也找到了对应的经文。该经在中国历史上曾被翻译过三次,第一次是开元十一年(723)金刚智的翻译《金刚顶瑜伽中略出念诵经》,第二次是天宝十三至十四载(753-754)不空的翻译《金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经》,第三次是大中祥符八年(1015)施护的翻译《佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经》。此外还有贞元二年(786)般若的译本《诸佛境界真实摄经》,但是内容较为简略。

范晶晶随后介绍了这篇文献的内容。它是在入金刚界曼荼罗之前礼拜四方佛的咒语,先后礼拜东方、南方、西方、北方。之后是灌顶师在坛场的告诫:“若有不见大曼拏罗者,汝不应为说此三昧法”,即不应将此密法透露给不具资格之人。从内容上来看,这是一个灌顶仪式的用本。对这一仪式的记载,除了《金刚顶经》之外,还见于不空编撰的各种瑜伽仪轨中,如《金刚顶莲华部心念诵仪轨》等。在敦煌写卷中,也存有不空编撰的金刚顶瑜伽仪式的近十件抄本,由此可知这一文本的流传之广。不过,在流传的诸多版本中,文字的差异也是存在的。日本僧人空海曾经回忆在唐朝灌顶的经历,可与这一写本互为映照补充,说明当时密教的灌顶仪式。

范晶晶在工作坊做报告

关于这件《金刚顶经》写本的抄写和流传情况,范晶晶认为,被称为“开元三大士”之一的不空在其中发挥了重要的作用。不空在河西的译经和传法活动与之密切相关。不空其人与粟特渊源极深,其母姓“康”即为粟特的常用姓氏。后应哥舒翰之请远赴河西,不空在河西的主要活动是翻译经书、开灌顶坛场。正是在此期间,哥舒翰请他翻译了《金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经》三卷。根据《大唐故大德赠司空大辨正广智不空三藏行状》的记载,在武威开元寺时,不空曾为数千人开灌顶道场,并授金刚界大曼荼罗。这件新发现的《金刚顶经》写本,可能与这次活动有关。

最后,范晶晶总结到,新出土的写本一方面是研究粟特佛教的新材料,另一方面又证明了金刚乘经典在西域地区的流传。在这一结论的基础上,她指出,在唐代佛教的鼎盛期,汉地已然成为一个佛教中心。不仅对日本和朝鲜的影响很大,也辐射至其他周边地区。例如五台山的文殊道场,就曾吸引印度僧人前来朝拜。这次发现的粟特语《金刚顶经》写本可能是译自汉文佛经,体现了汉地佛教对西域的影响和回流。

赵悠在随后的评议中提到,新出粟特语《金刚顶经》写本是否由中文译出的假说,也许可以借助汉粟两种译本翻译策略的一致性来讨论,推测它们的经手群体是否有直接的关系。引申开来讲,汉译佛教经典和中国古代其它宗教译典的风格相比,与古典汉语写作的亲近性相对较低。有学者认为这种翻译策略属有意为之,是佛教身份建构的一部分。汉粟两种译文在这方面的统一性或许还可以帮助我们认识这一策略的普遍性。除此,这部写本的使用群体、其主持翻译的动机和辐射力等问题,都将有助于我们了解经典流通的过程,乃至背后的政治考量。