2021年9月7日下午,文研院第十一期邀访学者内部报告会(第一次)在北京大学静园二院111会议室举行。文研院访问教授、复旦大学哲学学院教授李天纲作主题报告,题目为“宋恕与经学:经世学近代学术取向”。第十一期邀访学者阿依达尔·米尔卡马力、曹家齐、陈少明、杜斗成、姜文涛、刘永华、缪德刚、苏杰、武琼芳、虞云国、於梅舫、张国旺、张浩、张涛、赵灿鹏,文研院院长邓小南、常务副院长渠敬东、副院长杨弘博、院长助理韩笑出席并参与讨论。

李天纲教授在交流报告中提出了一个清代经学向近代学术转向的问题,即乾嘉学派的后承者陈奂、俞樾、孙诒让等人的治学,通过上海龙门、梅溪、求志,杭州诂经精舍(后期)、江阴南菁、瑞安学计馆、方言馆等改良书院之“经世学”讲授,如何向近代人文、社会科学方向转化。曾跟随岳父孙锵鸣在龙门、求志书院教学,也一度担任天津水师学堂教习的宋恕(1862-1910)即为其中一位关键人物。宋恕,温州瑞安人,与陈黼宸、陈虬合称清末“东瓯三杰”。他与姻亲孙诒让一起发掘“永嘉之学”,推进“经世学”;同时,他往来与瑞安、上海,在甲午到戊戌时期,是在沪的江、浙、湘、粤和日本维新学者的交往中枢。他投在俞樾门下,在“经世学”上有“有排山倒海之才,绝后空前之识”,曾对章太炎、孙宝暄等浙江籍学者的经学思想产生过重要影响,还被蔡元培评为清末少数“有哲学家资格”的学者之一(虽然并不怎么恰当)。

李天纲老师在报告会现场

李天纲在报告中表示,对宋恕比较恰当的评价是他在清末改良书院中的实践,用传统的“经世学”去联系“西学”,开拓“新学”,将乾嘉学术中微弱的能所“经世致用”的各种知识,转化成清末改良所需要的新学校、新系科。 在此意义上,我们可以把宋恕《六斋卑议》中的“六斋”(经学、史学、掌故、算学、舆地、词章),理解为天文学、地理学、算学、物理学、文学、历史、哲学、国际关系学、法律学、政治学、宪法学等。在清末明初,有一条明显的经学-经世学-新学路线,而1905年废科举以后,清末民初在上海创办的南洋、震旦、复旦等国人新办大学开始也都延续了这条路线。这令我们想起了另一位瑞安籍学者,复旦大学周予同教授曾把关于“六经”的学问,分为“经、经学、经学史”三种。这三种学问既是从周秦、两汉到近代以来的演化过程,也是传统学者在学术更新运动中的自觉努力。李天纲认为:近代知识体系中的“经学史”,既是经学本身转型为近代学科的一个结果,也是经学对中国新知识体系的一个贡献。

在此意义上,我们可以把宋恕《六斋卑议》中的“六斋”(经学、史学、掌故、算学、舆地、词章),理解为天文学、地理学、算学、物理学、文学、历史、哲学、国际关系学、法律学、政治学、宪法学等。在清末明初,有一条明显的经学-经世学-新学路线,而1905年废科举以后,清末民初在上海创办的南洋、震旦、复旦等国人新办大学开始也都延续了这条路线。这令我们想起了另一位瑞安籍学者,复旦大学周予同教授曾把关于“六经”的学问,分为“经、经学、经学史”三种。这三种学问既是从周秦、两汉到近代以来的演化过程,也是传统学者在学术更新运动中的自觉努力。李天纲认为:近代知识体系中的“经学史”,既是经学本身转型为近代学科的一个结果,也是经学对中国新知识体系的一个贡献。

清末的“经学”与“经世学”是既有联系,又形分别的两种学术。明清之际,徐光启、李之藻、顾炎武、钱大昕等人都将天文、與地、历法、推步、河工、农作列为“致用之学”,以“天文”称天文学,以“坤與”代地理学,以“勾股”代几何学,以“格致”代物理学,以“广方言”代外国语言文学……那时候经外无学,在一些力图变革的儒生看来,经学与经世学是统一的,即后者是前者的实践,是应用之学。时至清末,“西学”又一次进入中国,“西学”呈现出一个完整的知识体系。清末学者的进步在于认识到,传统的“经学”、“实学”知识,已经不能涵盖现代知识体系,未来学术应该“走出经学”。1860年代,上海、天津一批士大夫倡言“经世”,学习“西学”,吸纳外来文化。“走出经学”的经世学,试图包容外交学、公法学、政治学、经济学、历史学、地理学、哲学和神学……1861年建立的京师同文馆,沪、穗广方言馆,以及一批改良书院,如江阴南菁书院、上海龙门、求志、格致、中西书院,包括温州瑞安孙、项家族兴办的学计馆、方言馆等,都是在经学体系下发展“经世学”,以适应时代。1826年,湖南贺长龄、魏源编《皇清经世文编》,分“学术、治体、吏政、户政、礼政、兵政、刑政、工政”八纲;1888年,上海葛士濬编《皇清经世文续编》,增设了“洋务”一纲20卷。60年间的“经世学”变化,就是因“洋务”而引进了“西学”,建立起“新学”。这样的“经学-经世学”,是开放之学,又是渐进的改良,温和的革命,也像是一种文化保守主义。直到1901年,南洋公学特班招生,仍然走“经学-经世学”的道路:“南洋公学开特班,招生二十余人,皆为能古文辞者,拟授以经世之学,而拔其尤者保送经济特科。”

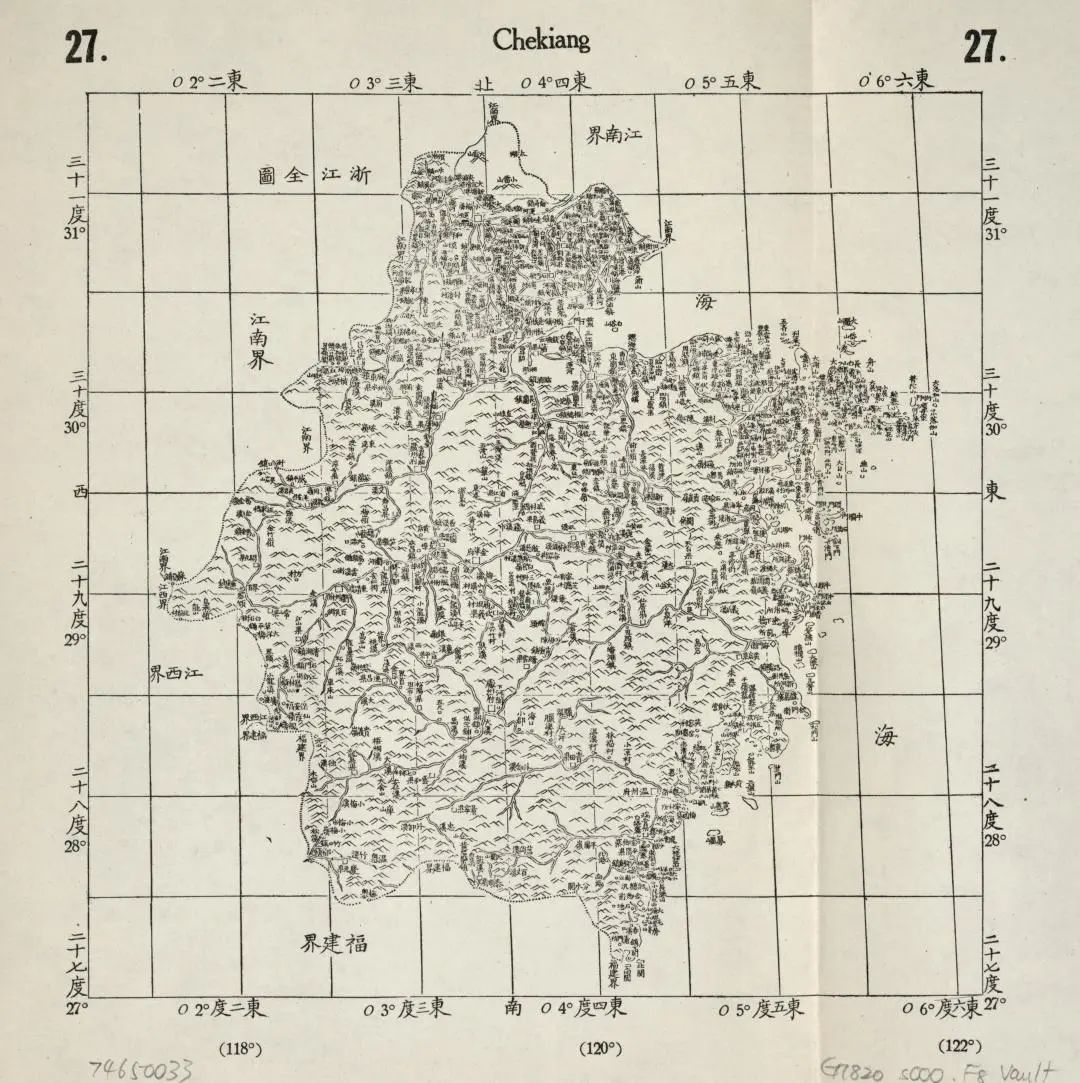

《康熙皇舆全览图·浙江》

1721年

以经学史的观点看,经学、经世学融入现代学术体系,在上海改良书院(龙门、梅溪、求志)和新兴书院(格致、中西、徐汇、约翰)的进化过程中看得很清楚。江苏学者在沪办学,讲数学必题《九章》,讲工程学必序《考工》,讲地理学必涉《禹贡》,讲天文学必引《左传》,讲外国文学必称《方言》,这些都是从经、经学出发,以“经世学”做过渡,走向现代学术的明显轨迹。在《六字课斋卑议·变通篇》中,宋恕主张把“经学”讲作“经世学”。另外,宋恕还把经学家的“小学”(训诂之学)的定义给改了,他所称的“小学”,不再是“汉学”的附庸,而是教授“十六岁以内子弟”的地方学校。小学(Elementary School)要官立,不得私授,这是现代国民义务教育的意思。至于“大学”,也不再是“正心诚意,格物致知,修身齐家,治国平天下”,而是现代高等教育的意思。大学(University)“改分经、史、西、律四门”,分别为经学、史学、西学和法律学等专业系科。这个“四门”学校分类与宋恕从教的求志书院“六斋”体制相当,虽然并不彻底,但却难能可贵。

宋恕是想在内地推广上海的经世学办学实践,用此方法引导到现代学术,这也是当时日本高等学校正在走的道路。在“变通篇”里,宋恕勾画出从“经学”到现代学术的路径,有明确的“新学”取向。宋恕专门提出“西文”教育,“各督抚通饬属府知府,立即择董募捐,于各府城建西文馆一区,内分英文、法文两斋,限二年内办竣。”西文馆应该聘请外籍教师,如若不能承担,或者偏远无人应聘,应该交给学费发给学生,让他们出来“游学”(《宋恕集》,第16页)。宋恕的计划,不是空想,瑞安的方言馆(1895)、学计馆(1896)正是这样做起来的,项骧也是这样从温州到上海,加入南洋公学、震旦学院的。我们从“出走之学”来理解“经世学”,才能摆脱在“经学”范畴内看思想学术,而以一种“经学史”的眼光来审视近代学术的诞生。

宋恕(右二)与谭嗣同(右一)合影

英国中世纪研究学者沃尔特·厄尔曼(Walter Ullmann)在他的《中世纪政治思想史》中提出:现代政治思想有两个来源,一是“自下而上”的,基于“citizenship”(市民,公民)民权概念的“罗马法”,它在“文艺复兴”以后得到了振兴;另一就是“自上而下”的,基于君权神授、天主信仰的神学体系,它是由阿奎那引入亚里士多德经验论,与《圣经》教义结合而成的经院哲学,这种“托马斯主义”,在法学上属于“王权法”。厄尔曼认为,欧洲教会在13世纪以后从大阿尔伯特开始,到阿奎那完成了两种学说的结合,他们“在接受亚里士多德的发展过程中,有三个非常不同的阶段。“一,对他的敌视;二,在基督教的框架内适应他的学说;三,从基督教的外衣中逐步释放他。”

欧洲中世纪后期以《圣经》神学接受亚里士多德希腊哲学的过程,与明末清初儒家学者从异域吸纳“西学”的经验类似。一方面,“罗马法”复兴,挑战“王权法”,与宋明以后市民社会在南方兴起、抗衡北方集权主义意识形态相似;另一方面,互为异质思想的天主教义和古希腊人文主义世界观在语言、思维和信仰上力求融合,与明末以来“利徐之学”的“天学”、“实学”会通学说一致。如果我们把“经-经学-经学史”的发展过程,看作是儒教意识形态通过某种异质的经验主义学说,“自上而下”地演化出一个现代知识体系,那么中国人确实也有一个“走出中世纪”的复合经历。中国近代除了从“市民社会”自下而上地发展现代学术之外,儒家经学也努力能对现代学术有所贡献,而它的中间形态就是“经世学”。

清末的“经学”有两个方向,一个方向是明末清初以来江南学者以“汉学”“实学”“朴学”“考据学”名义发展起来的“实事求是”,采用经验主义方法的“经学”。鸦片战争以后,经学提倡“经世致用”,与“西学”再一次相遇,在上海地区发展起新型的“经世学”。另一个方向的经学,就是清代中叶以后加剧了的“经今文学”。常州学派的经今文学主张用“微言大义”的方式来“通经致用”,是一种先验论式的整体思维。经验论经学注重知识门类的建构,先验论经学则注重意识形态建设。当康有为以今文经学的方式推出《新学伪经考》《孔子改制考》之后,宋恕是支持的,他对孙宝暄说:“子以考古贬长素,甚善,然长素非立言之人,乃立功之人。自中日战后,能转移天下之人心风俗者,赖有长素焉。”在宋恕看来,像康有为“伪经考”、“改制考”这样不甚可靠的经学考据,也能在启蒙运动中发挥作用。这个折中说法,当时学者少有不赞成的,章炳麟也持部分谅解态度,说:“说经之是非,与其行事,固不必同。”“立功”与“立言”、“经世”与“经言”的区分,说到底还是真理与实践、理想与现实、知识与应用的割裂与冲突。近代学者所谓“学与术分”、“知难行易”、“道术未裂”等说法,都表明中国人在政治生活中陷入了一个知识论与价值观上的困境。

《诗篇》地图

12世纪60年代

戊戌前后一代经学家,还有一种倾向,就是把各种各样急迫的、具体的知识转型和社会变革问题形而上学化。经学家谈“经世”,常常把各地制造局、同文馆翻译的“声光化电”教材知识,直接揽入四书五经和经史子集中,用以建立貌似“西学”的新古典体系。康有为的《实理公法全书》、谭嗣同的《仁学》里面都有这种倾向,而《皇清经世文编》续、三、四编也充斥此类文章,流行的做法就是以《易经》附会科学,搞“科学易”。13世纪的神学家们利用刚刚获得的古代地中海航海知识,用《旧约·创世纪》诺亚儿子闪、含、耶斐特家族树,画成一张以耶路撒冷为中心的亚、欧、非洲OT地图,代表大公教义那样。从最具体的知识,跳跃到最抽象的主义,对文化作一种本质主义和整体主义的理解,这是清末“经今古文之争”中的一大误区。章炳麟后来意识到政学混淆问题的严重性,指出是“为政论者,辄以算术、物理于政事并为一谈。”他看到“惟平子与乐清陈黼宸介石持论稍实。”经学争议的意识形态化,并不是一种有逻辑、有程序的哲学化,而是一种简单化、泛化。厄尔曼说:“(中世纪)整个政治体系完全依据一种抽象的观念,一个纲领性的蓝图、一种抽象的原则,所有的伦镇都是以它为教义基础而演绎出来的……这种观点的作用是反对,甚至抵制经验性的结论和认识的。” “托马斯主义”正是对这种泛意识形态做法的修正。

李天纲老师受聘文研院“访问教授”

当“实学”成为“玄学”,知识成为意识形态,政治、法律、经济、社会、文化、宗教的具体问题,被武断地公式化、形而上学化,许多新知识、新制度、新观念反而无法讨论了。对于急须布置“新政”,落实各项变法措施的“维新”来说,士大夫经学家这种以其昏昏、使人昭昭的状态,并非吉兆。在这方面,在沪江苏学者因为参与新知识体系的构建,从改良书院、创建大学的专业要求来看,他们很少再有这种牵强附会。我们没有看到像钟天纬、赵元益、马相伯、马建忠、经元善、郑观应、张焕伦、李平书等“沪学”群体中人对“经今古文之争”发表过具体意见,他们专注于“西学”的翻译、消化和吸收,用以构建“实学”“科学”。宋恕的“实学”“经世学”也久经历练,“六斋”之中,他的“算学”(包括声、光、化、电、重学)虽不突出,但他对日本变法的关注,对西方议院的热衷,可以列在“與地”“史学”两斋,实际上属于政治学、法律学和宪法学领域,远比在“经学”斋讨论“经今古文之争”更重要。宋恕处在“沪学”的边缘,他的地位优势是“沪学”与“浙学”群体的中介。章炳麟刚来上海时,“西学”知识并不过硬,他写《菌说》(1899)使用时髦的科学知识去推导新社会原理,构建新意识形态,不无虚悬夸饰。正是在这一时期,宋恕以其“经世学”引领了孙宝暄、章炳麟、汪康年等“浙学”人士,他的思想地位正在于此。