【按语】2018年4月,应北京大学人文社会科学研究院的邀请,塔玛·加布教授访问文研院并作为特邀访问教授讲学。今天,我们推荐的是澎湃新闻对于塔玛·加布教授的专访——“打开‘非洲档案’”,以飨读者。

本文由“澎湃新闻”微信公众号授权转载,特此鸣谢。

加布艺术史领域的研究始于对19至20世纪早期法国艺术中的女性艺术家与身体观念的关注。与早期西方女性主义艺术史学家如琳达·诺克林(Linda Nochlin)和格里塞尔达·波洛克(Griselda Pollock)相同,她思考如何对艺术史进行女性主义的解读,并提出区别于男性权威的观点,正视女性艺术家的成就。

加布的成长经历,学术立场,一言一行都是她的政治表达,以及她对历史、社会不公的抗争:“女权主义不是单纯的学术科目,这是一个影响深远的政治运动。其中很重要的一点是我们要将学术生活与作为社会一分子的生活紧密联系在一起。”

塔玛·加布教授讲座

早在1960年代开始,西方艺术史的研究方法趋向多元化,将社会学与政治学领域的理论纳入学科范畴,例如马克思主义思想、弗洛伊德的精神分析、女性主义等都为艺术史研究注入极为重要的新概念。在第二波西方女权主义浪潮的影响下,琳达·诺克林(Linda Nochlin)开创了以女性主义观点研究艺术史的先河,她在1971年发布的文章《为什么没有伟大的女性艺术家》(Why have there been No Great Women Artists?)在艺术史上有不可撼动的奠基地位。在她的文章中,她对艺术史几百年里崇尚男性权威提出质疑。历史上不是没有伟大的女性艺术家,而是因为以男性为中心的社会制度和文化习俗导致女性的艺术成就被忽略。这其中还有艺术教育资源对男女分配不均等问题。因此女艺术家的数量少也折射出社会问题。

当然,诺克林也注意到定义艺术家“伟大”的标准同样是以白人男性的视角出发。因此,从女性主义的角度来研究艺术史提倡关注艺术中主流话语或者标准是如何形成的,指出其带有的偏见,从而揭露背后隐藏的意识形态与社会制度结构。艺术史领域的新思潮对加布的启发很大。

聚焦女性的身体与形象和其背后的故事成为她的研究核心,她的著作包括《身体与现代性:世纪末法国的形象与肉身》(Bodies of Modernity: Figure and Flesh in Fin-de-Siècle France),《画中面容:1814-1914的法国女性肖像》(The Painted Face, Portraits of Women in France 1814-1914),和《时间中的身体:19世纪晚期法国的女性化形象》(The Body in Time: Figures of Femininity in Late Nineteenth-Century France)。女性身体在视觉艺术中的呈现往往与现实的身体存在差异,艺术如何表现女性身体和形象可以透露出所处的社会如何看待女性。例如在当时艺术作品中流行的女性形象包括搔首弄姿的女性和以母职为天性的女性,这些虚假的艺术表现往往与男性的想象相关,被视为是男权社会物化女性的方式。

《画中面容:1814-1914的法国女性肖像》内页

加布并不是一开始就专注于非洲摄影艺术的研究。她在英国生活了近20年的时间里也甚少关心南非艺术的发展。1979年,加布离开南非前往英国求学。与其说是离开,在某种程度是她计划已久的逃离。从1948年开始,南非共和国实行种族隔离(Apartheid)制度,对不同人种进行分隔,以确保南非白人政权的统治地位。人种分类主要由白人、有色人种、印度人、马来人和黑人,另外还有少部分日本人与亚洲人。占人口数量最多的黑人,也是被政策歧视与剥削最严重的团体。

在实行种族隔离时期,生活中的一切都受到严格的审视和规定,从居住地、教育、社交、行为举止、婚恋等方面都会因为肤色的不同而受到限制。加布就是在这样的环境下长大。虽然按照政府的人种划分,加布是处于优势地位的白人。即便如此,身为白人带给她的并不是优越感,而更多的是压抑和恐惧:“南非就像是被恐惧统治着”,加布回忆到。同时,也正是这样的高压政策激发她对公正的诉求,“你会用批判的眼光去看这个国家发生的一切。”加布说到。她身上的正义感正是在那时开始萌发的。

在大学时代,她邂逅了马来西亚裔的丈夫。种族隔离的纳粹式举措就是要保证种族的纯洁性。在南非当时的环境下,不同种族间的恋爱是不被允许的,加布与她的恋人只能在暗地里开展恋情。她很早就计划着“逃离”南非,大学毕业后选择去英国继续求学。英国生活的那段时间里,加布除了对家人的牵挂,鲜少关心南非本国的发展,仿佛在心理上与这个国家进行“隔离”。1991年,南非废除种族制度推进民主进程,重新融入国际社会,加布也开始在心理上“回归”南非,并专注于南非摄影艺术的研究。

以下为《澎湃新闻》对加布教授的专访。

女权主义视角的艺术史:麻烦制造者

澎湃新闻:您早期的研究关注艺术史中的社会性别(Gender)以及生理性别(Sexuality)的问题,尤其是19世纪的法国艺术。您怎么看对印象派艺术的女性主义解读?

加布:我1970年代开始学习艺术史。那时候的教育中还没有过多关注女性意识的表现和正视女性艺术家的历史贡献,不会积极地将她们视为文化的生产者。在本科和研究生学习阶段,我们从来都没有研究过女性艺术家。也就是在那个时候,学术界对待性别问题,对待女艺术家的态度开始发生改变,一些学者、策展人、思想家们开始行动起来,开始挑战艺术中存在偏见和片面的艺术史。

在19世纪法国艺术的传统的叙事中,很多重要的女性艺术家不是被忽略就是原本出色的艺术造诣在表述中显得黯然失色。另外,女性的身份表现也十分有局限性,并没有看到她们作为观众、创作者、艺术赞助人、教育者等的视角。通过对女性在艺术中扮演的角色,我们可以了解到她们所处的社会境况,她们在专业和生活领域面对的制约。因此,要了解女性的创作,必须了解社会的方方面面,必须知道心理学和医学关于男性、女性合理行为的界定,关于性别在社会中的构建等等方面。这给许多艺术品带来“重新解释”(re-explanation)的机会,为艺术打开新大陆。

这样的重新关注和叙述并不是简单地将女性和她们对艺术的贡献加到长长的历史清单中,最重要的是不能用单一的角度去看历史,要去质疑固化陈旧的观念,要从女性的角度去思考,从而拓展我们对过去的认知。这样的挑战和质疑可以对应任何历史时期,只是我当初对法国艺术特别感兴趣,性别方面的研究也不多。

澎湃新闻:去年,您的挚友与亲密战友诺克林离世,在为诺克林写的讣告里,您将这位女性主义艺术史先驱人物描述成艺术史上最伟大的“麻烦制造者” (troublemaker)之一。您也是这么看自己的吗?

加布:我觉得“制造麻烦”是一件好事,我们也必须去“捣乱”,只有这样才能带来改变。当然,颠覆传统的行为在初期并不受到欢迎,一些学者对这群“吵闹”的女人们充满敌意。当某些历史的叙述被当作权威而长时间存在,想要撼动维护它们的群体并不容易。但是我们就是要做这样的“麻烦制造者”。 诺克林并不是为了“捣乱”而“捣乱”,我十分敬佩她的学者风范,她的武器就是扎实的研究以及呈现有说服力的论据。从某种意义上说,你可以把“麻烦”当作动词,去“麻烦”教条的,去“麻烦”约定俗成的,去“麻烦”固化思维等,这也是女权主义者最重要的工作之一。时至今日,年轻学生们能在艺术史课程中学到很多关于女性艺术家,关于性别的课题,这一切都要归功于前辈的“捣乱”和长期的抗争。

澎湃新闻:您觉得女权主义发展有哪些局限性呢?

加布:当然,女权要制造麻烦的领域不应该只局限于艺术史内部,更不能只局限在西方,而要在不同的语境下去讨论各地区的女性面临的问题和斗争。女权运动的发展有着自己身局限性,很长一段时间里面都以西方女权主义与西方民主话语主导,忽略了不同种族、阶级以及宗教的差异。比如穆斯林女性的面纱为例子说明女权运动必须充分考虑不同女性处境的特殊性。从西方女性主义的角度来看,面纱可能被视为一种压迫女性的符号。但中东的女权主义者则把它们看做是女性自主保护的象征。再比如非洲裔女权主义者感到白人女权主义者对她们的辜负,因为白人女权者并没有充分理解她们的压迫,尤其是种族以及白人至上的问题。有时候你会发现这些女性更能从与自己同一种族的男性身上找到共鸣,而不是与她们种族身份不同的女性。女权主义内部就如何对女权进行定义也有不同的声音,我们必须认识到这些局限和理解上的偏差,尝试沟通,开诚布公地来讨论。我虽然不认为有“全球性的女性主义”(Global Feminism),但是全球的女性主义运动可以找到某些共同的价值或者目标,比如女性的教育平等问题、反对暴力侵害女性、婚姻的权力以及对自己身体的话语权等等。近期始于美国的 “# Me Too”反对性侵运动在多国延伸与发酵正是性别运动共同目标的体现。

我是一名学者,我也是人权倡导者。在我看来女权主义不是单纯的学术科目,这是一个影响深远的政治运动。其中很重要的一点是我们要将学术生活与作为社会一分子的生活紧密联系在一起。从积极的一面看,当今社会对性别问题的敏感度已经达到一个高点,这有一部分要得益于互联网上的信息传播。但是,对于类似“# Me Too”这样在互联网上开展的行动也需要谨慎看待。我担心互联网催生出一批“网络暴民”与不断攀升的互联网私刑同样可以严重影响人们的生活。我认为保障人权要通过合理的法律程序,而不是单纯依靠情绪化的宣泄。这一点也是我从诺克林等人身上学到最宝贵经验,要有理有据地、有策略性地去制造麻烦。

反“种族隔离”运动的视觉档案

澎湃新闻:您的研究并不局限于19世纪的法国艺术,您也长期关注当代艺术与艺术家。您最近开始专研南非的摄影,尤其是后隔离时代的摄影艺术。为什么在欧洲生活多年之后才开始对南非的文化艺术感兴趣?

加布:我一直对当代艺术很感兴趣。作为女性主义学者,我很重要的一部分工作就是研究当代艺术与性别政治的关系。我1979年去英国求学,在1980-1990年代,南非政府实施可怕的种族隔离制度。因为我当时与有马来西亚血统的人结婚,在隔离制度下属于非法婚姻。因为这一点我很难可以回到南非,我在欧洲学习的时候对法国艺术感兴趣,这就是为什么我早期会关注印象派。

那时候,南非的种族隔离制度遭到国际社会的强烈攻击和制裁。国际上对南非文化艺术实行抵制,国内高度压抑的政治气氛很难给艺术创作带来足够的空间,这对于南非艺术的发展可以说是致命性的打击。1989年可以说是一个转折点,这一年冷战结束,这对种族隔离的终结起到关键的推动作用。进入1990年代,南非从新开始融入国际舞台,她的艺术也变得越来越受关注。1991年,南非废除种族制度推进民主进程,从那个时候开始我慢慢“回归”南非,开始关注与南非有关的历史、文学和艺术的研究。2007年,一家已经关闭的伦敦画廊找到我,邀请我策划一场关于南非当代艺术家的群展。在这个研究过程中,我开始对摄影这一媒介在南非的发展产生了浓厚兴趣。

澎湃新闻:您在种族隔离制度下成长,这段经历如何影响您的思考方式以及今后的研究?

加布:我记得种族隔离带来的压抑氛围:南非就像是被恐惧统治着。在这种分离、孤立的氛围下成长是痛苦,但是人们都挺过来了。也可能因为高压的政策反而增强了我的好奇心,当然还有对公正的诉求。你会用批判的眼光去看这个国家发生的一切。后来我进入大学学习艺术。在那里才找到喘息的机会。当时任何对政府不利的言论都会遭受审查。共产主义、社会主义、黑人意识和权力等被视为非法。但在大学里,学生私下里会开展对政治制度的批判。在有限的容忍度下,他们组织学生运动,参与游行示威。

我在大学里认识了我的丈夫,但是我们只能在暗地里开展恋情。因为实行种族隔离制度,黑人、白人和其他有色人种都只能就读于特定人种的大学。也有例外的情况,当你想学的课程在所属人种的大学里不被教授,在提交特殊申请的情况下允许进入其他大学就读。我的丈夫就是这样的例外,他所属的人种大学并没有开设艺术课程,所以他申请进入白人的大学学习。我很早就开始计划着“逃离”,我选择去英国继续求学。随后,我的丈夫,当时还是男友,也来到英国。我们从此在英国定居。

澎湃新闻:您为什么认为摄影作为一种媒介可以帮助我们更好地去了解南非?

加布:我发现摄影在南非有着丰富的历史,也是我了解南非历史和当下社会的重要媒介。比如早在十九中旬世纪,英国移民开始在南非成立摄影工作室,他们制作人种学的照片、肖像、风景照等。在种族隔离期间,纪实摄影成为纪录社会生活、居住环境以及反抗政府的重要工具。种族隔离时期的照片成为向外界通报南非种族隔离时期黑暗境况的主要途径。这当然不受政权的欢迎,所以大多情况下都是通过隐秘的渠道偷偷运出南非,这也成为反种族隔离运动的一个重要的视觉档案。

南非的有色人种很少能有机会训练成为摄影师,他们大多以摄影记者或为白人摄影师做助理起步。这群为反抗种族隔离而学习摄影的的人成为南非摄影人才的重要储备。1990年开始,南非重新融入国际社会,这个阶段也是摄影开始受到国际当代艺术关注并成为重要的艺术媒介。南非的摄影师开始崭露头角,在摄影创作上异于“反抗式摄影”并大胆创新。2011年,我在维多利亚和阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)策划的展览“人物与故事:当代南非摄影”(Figures & Fictions: Contemporary South African Photography),通过17位摄影师的作品去展现后隔离时代的南非摄影艺术。

在研究南非当代摄影艺术的地过程中,我发现一个很有兴趣的现象,这些艺术家往往会从历史的照片中汲取灵感,这也让我有机会打开南非摄影的历史档案。这次在北京大学人文社会科学研究院进行的讲座就以“自我与陌生人——邂逅非洲档案”为总标题,探讨摄影如何纪录历史进程的同时启发当代关于身份的讨论。

在非洲摄影档案中,有一部分纪录了非洲殖民的痛苦历史。许多作品都是在殖民地与西方帝国统治的背景下拍摄,他们根据外表特征将不同人种进行分类并通过摄影纪录下来。此外还纪录了殖民时期的各类场景和物件,比如黑人奴隶和对他们进行私刑的画面。

此外,“非洲档案”中还有不同的摄影工作室拍摄的照片,这些为非洲人带来前所未有的、重塑自我身份的机会。他们往往会在镜头前将自己打扮成与真实身份截然不同的形象,以他们希望被尊重的形象出现,通过外表的变化赋予个人尊严。当代摄影艺术家对这些历史素材有着浓厚的兴趣,在他们的作品中,有时讽刺它,批判它,有时以有趣的方式重新演绎,这也使得历史摄影照片成为当代视觉艺术的重要组成部分。

澎湃新闻:您在这系列讲座中还特别关注南非裔画家马莱内·杜马斯(Marlene Dumas)受摄影启发的创作,同样出生于南非种族隔离制度下的杜马斯对非洲历史题材及其敏感。您怎么看重塑历史与非洲女性的身体政治问题?

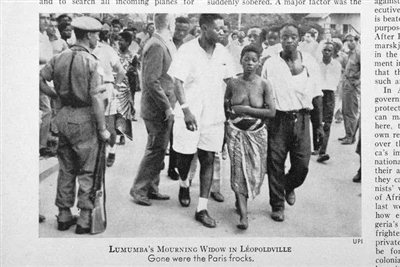

加布:杜马斯的绘画《孀妇》(Widow, 2013)以首位刚果民主共和国总统帕特里斯·卢蒙巴(Patrice Lumumba)的遗孀保利娜·卢蒙巴(Pauline Lumumba)为原型。画面中,被暗杀的总统夫人被众人簇拥,裸露着上半身,面容哀伤。杜马斯描绘的这一场景来自刊登在时代周刊上广为流传的照片,照片的文字描绘了遗孀哀悼丈夫,画面令人印象深刻。杜马斯的这幅作品前后经过三次修改,她本想将保利娜·卢蒙巴塑造成“非洲寡妇”,对应的是“美国寡妇”杰奎琳·肯尼迪(Jacqueline Kennedy)的形象。但我认为保利娜·卢蒙巴的孀妇形象更加激进。

马莱内·杜马斯(Marlene Dumas)作品《孀妇》(Widow, 2013)

我对遗孀保利娜·卢蒙巴的照片进行调研之后形成不同的观点。我认为照片中的孀妇是在表现她的愤怒,裸露的乳房其实是她表现抗议的方式。我对比保利娜·卢蒙巴以往的照片发现,在一般情况下她都会穿戴整齐,有时还会穿上华丽的法式服装。所以我很好奇,她为什么会摈弃以往的欧式着装习惯以裸露上身的姿态出现呢?后来我发现,非洲女性以裸露乳房来表示抗议已经有很长的传统。最近由美国非裔黑人发起的政治运动“Black Lives Matter”中就以相同袒露胸脯的方式进行抗议社会对待黑人群体的不公平现象。

首位刚果民主共和国总统帕特里斯·卢蒙巴(Patrice Lumumba)的遗孀保利娜·卢蒙巴(Pauline Lumumba)在丈夫被刺杀后上街游行,刊登于1961年2月24日的《时代》周刊

所以保利娜·卢蒙巴其实想表达的是愤怒和抗议,并不一定是哀悼。这一点不仅杜马斯没想到,原来拍摄照片的摄影师也没有完全理解。我在研究中又发现她的抗议是有双重性的,一方面是抗议殖民者对他丈夫的暗杀:因为他丈夫当时并没有对比利时绝对服从,比利时方面还将暗杀嫁祸于帕特里斯·卢蒙巴在当地的对手。另一方面很有意思,她想要抗议的可能是当时丈夫对妻子着装上的控制。在殖民统治下,刚果从政的官员都希望夫人能学习欧洲女性的着装方式,以便为他们争取殖民者的好感和信赖。所以在这里,保利娜·卢蒙巴以裸露乳房来表示双重抗议,也可以看出非洲女性在公共空间内对自我身份的宣示。这个案例就是通过非洲女性的视角来书写历史,这一点很重要。不管是中国还是非洲抑或是全球其他地区,都要加以女性的观点来看待历史。