|

未名学者讲座51 2019年6月11日晚,由文研院主办、兴全基金赞助的“北大未名学者讲座”第五十一期在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,主题为“如何重建一场葬礼——西汉遣策的用法与读法”。首都师范大学历史学院副教授田天主讲,文研院工作委员、北京大学哲学系教授邢滔滔主持,北京大学哲学系教授吴飞评议。

“遣策”即出土于墓葬的随葬品清单。既往的遣策研究,在名物制度上取得了颇多进展。在此基础上,遣策研究也有进一步拓展的空间。作为一种文献,遣策具有天然的复杂性:遣策既是出土文献,又作为丧葬仪式的一部分,同时也是一种随葬品。同时考虑以上三个特征,遣策就成为一种与葬礼本身直接相关的文献。

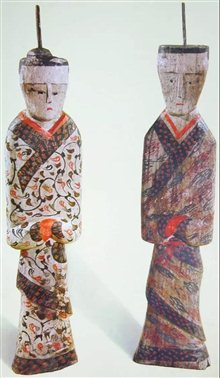

遣策是一种实用性很强的清单,一般而言,并非阅读的对象。报告以三个例子,尝试说明遣策应该、并且可能被阅读。第一例通过“偶人简”,讨论如何系联随葬文书。“偶人简”即遣策中记载随葬偶人的简册。与战国遣策不同,西汉遣策中“偶人简”比例颇高,与随葬人俑的对应关系清晰稳定。而且,不同于记载偶人穿着的战国遣策,西汉“偶人简”多记载偶人身份与执掌,有的还会记载偶人的名字。记录偶人名字,看似没有实用功能,却正是理解西汉初年遣策的切入点。“偶人简”并非单独使用,而与“告地策”相配合。两类文书存在的时间基本重合,而且,目前发现的“告地策”,从格式、内容上均与“偶人简”有所关联。二者配合,是模仿秦汉户籍迁移文件中移书与记录具体信息的牒,将墓主人与奴婢的户籍移至地下。在“告地策”与“偶人简”建构的世界中,死者持有合法文书所进入的地方,具有与地上世界相同的秩序与规范。

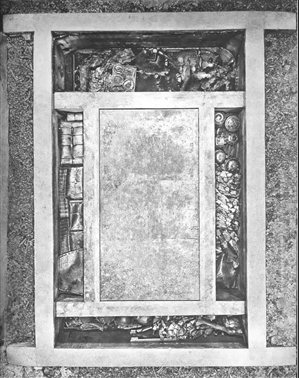

第二例以马王堆汉墓M1与M3遣策为个案,尝试通过细读遣策重建葬礼流程。墓葬中记录随葬品的“文字资料”,并非颠扑不破的整体。马王堆汉墓中记载随葬品的载体,首先可分为遣策和签牌两类。遣策内部,又可区分为小结简牍和记录单件随葬品的简册。简册内部又有字体、有无勾画符号之分。文字资料性质不同,在丧葬礼中书写、使用的环节也不同。

出土文献研究中,遣策往往于随葬品单线对应。事实上,遣策的每一部分内容,都携带有丧葬流程的信息。遣策的书写、使用,随葬品的筹备、清点、入圹,是两相交错的动态过程。遣策背后,是实际行用的“礼”。

第三例从遣策中“衣物简”到“衣物疏”的变化,讨论西汉丧葬礼仪流程的变化。江陵凤凰山M8遣策中,记录衣物的“衣物简”独立于记录其它物品的遣策,自成一卷。西汉初年其它遣策中“衣物简”的书写,也都具有特殊性。借助《仪礼》所载丧葬礼流程,可知“衣物简”的核对和使用都在大敛之前。其它遣策,则在入圹仪式中进行核对,与《仪礼》所记的“读遣”礼相吻合。西汉中后期,记录多种物品的遣策变为主要记录衣物的“衣物疏”,放置位置也从边箱转入内棺之中。置于内棺的“衣物疏”在大敛前即被封存。入葬过程中,随葬品清单不再使用,“读遣”的环节也因此取消。由此,遣策从公开的仪式中退出。遣策对生者的展示意义淡化了,与死者的关联更为直接和单一。

丧葬礼仪由物质和仪式两部分组成。考古发现所展示的,是所有物品各归各位、所有仪式尘埃落定的完成态。而丧葬礼之“礼”,则是一种“行事”,是动态的过程。遣策的意义远超随葬品清单,它们应当被识别为一手的礼仪类文献。重建遣策的礼仪功能,有可能带领研究者走出礼书的框架,回到丧葬礼仪具体甚至琐细的行事现场,将“完成态”重新还原为一个过程。

数十年来,与先秦秦汉信仰相关的出土文献数量有了极大增长,带来了诸多新知识。通过不断增加的新发现,如何拼合出更完整的图景?如何更深刻地认识并描述早期的信仰世界?答案并非不言自明,知识的累积并不意味着认识的深入。只有尝试提出新的问题,才能盘活一批材料,使它们真正进入史料的范畴。通过发现新的史料,则有可能打破现有的边界,丰富史学研究的面貌。

在评议中,吴飞教授讨论了遣策的命名与《仪礼》的关系;遣策功能的变化;遣策载体从简到牍变化的原因;“读遣”的功能等问题。田天副教授一一进行了回应,并与在场听众就西汉遣策的发展、随葬偶人的身份、“礼”与“俗”的关系等问题展开了讨论。

(撰稿:王诗瑜) |