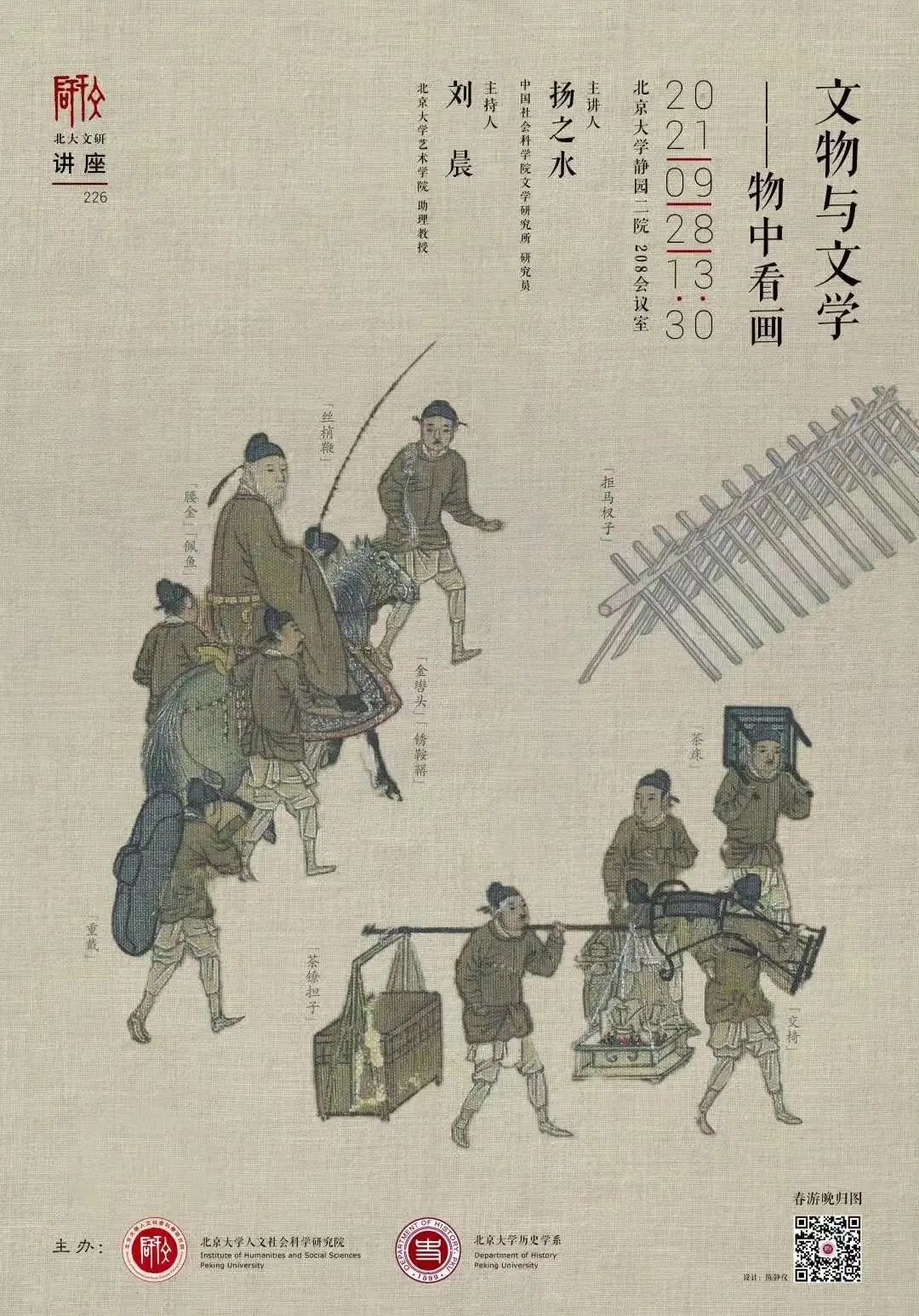

2021年9月28日下午,“北大文研讲座”第226期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“文物与文学——物中看画”。中国社会科学院文学研究所研究员扬之水主讲,北京大学艺术学院助理教授刘晨主持。本次讲座为“‘碎片化的历史’:扬之水名物四讲”系列讲座的第四讲。

刘晨老师作开场白时指出,器物的名称对于艺术史研究有很重要的意义,研究者只有正确称呼画作中的某件物品,才能做到名正言顺。

扬之水老师首先就“文物与文学”这一标题做了题解。扬之水老师指出,标题中的“文学”用其古意为“文章经籍之学”,即文献。而“物中看画”之意涵,则由一件今人命名为“莲舟仙渡图”的南宋画作引出。

扬之水老师指出,有些画作的名称并非作者所起,其命名是在后世的流传过程中由收藏者完成的。《莲舟仙渡图》即是如此。然而,这一后人所起的名称并不能反映出画作的意涵和主人公的身份。扬之水老师在研究中注意到,一人持书卧坐于莲叶之上的构图也广见于其他材质,如天津博物馆藏的“道人观书玉带板”、湖南澧县澧南乡出土的“元代银船盘盏”等。然而,对上述文物给出的诸多命名并未清楚解释图像的意涵。为更好地理解文物,需要仔细考察文学。南宋胡仔所著《苕溪渔隐丛话》记载称,北宋画家李公麟曾画太一真人卧于大莲叶中,手持书卷仰读。诗人韩驹题诗有云:“太一真人莲叶舟,脱巾露发寒飕飕……”这一文献记载说明,《莲舟仙渡图》的意涵为太一真人坐于莲叶之中卧看书。玉带板上虽不见波浪,但莲叶舟的存在说明其留白是用最简洁的手法象征诗作中的“轻风为帆浪为楫,卧看玉宇浮中流。中流荡漾翠绡舞,稳如龙骧万斛举”。银船盘盏则用浪作为盘,太一真人坐于其中的莲叶是为盏,合成一件酒具。从画中看到文物,再从文学中找到文物的命名,此即“物中看画”之例证。“莲州仙渡”只是描述了画法,而没有指出画中人物的身份,参考文学,应将其命名为《太一真人莲叶舟》。

▲

宋代道人观书玉带板

天津博物馆藏

▲

元代银船盘盏

湖南澧县澧南乡出土

解题之后,扬之水老师分别针对《春游晚归图》和《消夏图》两幅画作中的名物展开释读。《春游晚归图》描绘了一位有侍从随行的高级官员春游后返回的图景。扬之水老师认为,《中国绘画全集》为此图所作的图版说明对官员官帽、侍从携带物品等的释读不够准确。官员所戴帽饰为幞头而非乌纱帽。乌纱帽共有两种,一种为唐代以乌纱为原料制作的帽子,另一种则是明代官帽。

▲

宋人绘《春游晚归图》

绢本设色,24.3×25.3cm

故宫博物院藏

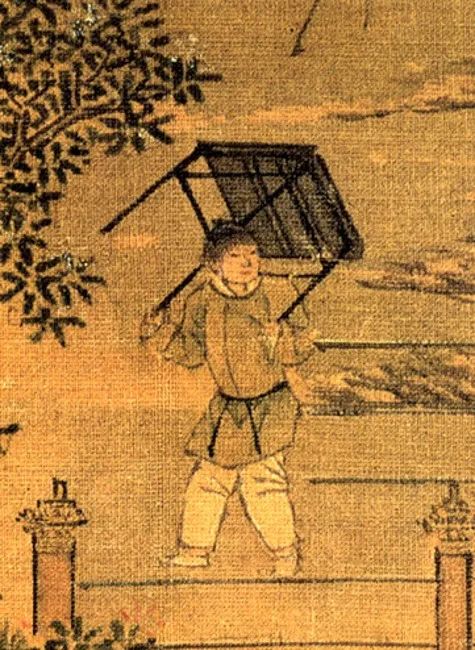

侍从所带各类器具,也远非“椅凳食盒”四字所能概括。如何正确命名金银从物,还需从宋人诗词、笔记中寻找答案。范成大、陆游、苏轼的诗文及南戏《张协状元》记有“胡床”,从诗文、戏文来看,指一种需要携带以便官员就坐的,可以倚靠、就坐、休憩的器具,用于有身份者出行之场合。而《春游晚归图》画面下方侍从背负的带荷叶托的“椅”,实为宋人借用古称“胡床”而指称的交椅,广泛出现在宋墓石刻及宋画当中。

▲

《春游晚归图》中携带交椅及茶床的侍者

▲

携胡床者

山西忻州北朝壁画墓壁画

▲

宋墓石刻(交椅-编织的椅面)

泸州博物馆藏

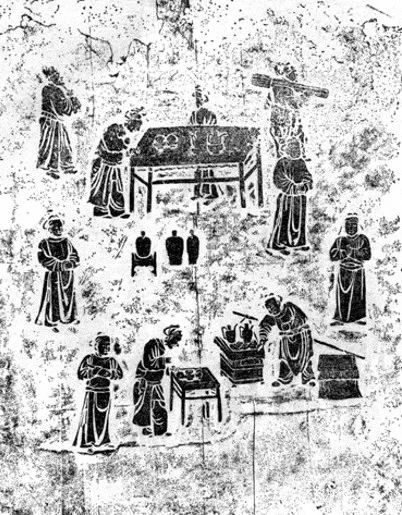

画面上背负交椅之侍从左前方的侍者,其携带的器具为“茶床”。《倦游杂录》记载称,陈亚为陈执中出了一道谜语,谜面为“四个脚子直上,四个脚子直下,经年度岁不曾下,若下,不是风起便雨下”。陈执中百思不得其解,陈亚方告知谜底为“两茶床相合”。因陈执中不喜宴会,少有举办之时,若又刮风下雨,则两张茶床绝无摆出之机会。由此可见,茶床是临时陈设的酒食桌,为宴游常用之物,平时桌面相对叠在一起,放在不相干的处所。《洛神赋图》《西园雅集图》《虞公著墓茶酒图》《会昌九老图》《文会图》等画作中皆有茶床。

▲

(南宋)刘松年《西园雅集图》(局部)

台北故宫博物院藏

▲

南宋虞公著墓《茶酒图》

图版说明中被称为“食盒”的器具,正确称呼为“茶镣担子”。《东轩笔录》记载,一日宋仁宗散步后回宫,命嫔妃取熟水。嫔妃送来熟水后,问仁宗为何不在散步时饮熟水,宋仁宗答曰,自己左右回顾发现不见镣子,担心当时问起会有人为此受罚,故一直忍至回宫。有身份的人外出时,需要侍从随身携带饮料,结合上述记载与《玉堂杂记》,仁宗漫步宫苑,例当有此诸般茶汤熟水用器随侍,执政大臣以及翰林学士也是如此。《春游晚归图》中茶镣担子中有方炉、汤甁及碳,结合文献记载可知指的是茶汤熟水用器。茶镣担子旁编笼中物,为“厮锣一面,唾盂、钵盂一副”,厮锣一面乃侧置,用于洗手洗脸;钵盂放在唾盂上边,用于漱口清洁。

▲

《春游晚归图》中的茶镣担子及唾盂、钵盂

▲

银唾盂(上)与银钵盂(下)

浙江东阳金交椅山宋墓出土

除随行器具外,尚有标识身分地位的服章,便是主人的“重金”与“重戴”。《春游晚归图》中的骑乘者,一腰排方金銙下隐隐露出红鞓,腰间侧后且有纵向悬垂的一节,即是“重金”。重金,乃腰金、佩鱼,即金带上面悬垂一副金鱼袋;重戴,则仆夫所负之大帽也。重金又每与重戴相并,《锦绣万花谷》卷二十四即作“重金叠盖”。此外,为官员负大帽者手捧笏袋,官员之坐骑金辔头、绣鞍鞯,如此种种,显示出官员的身份非同寻常。

▲

金鱼袋之“饰鱼”

浙江兰溪灵洞乡宋墓出土

▲

《春游晚归图》中骑乘者腰间可见“重金”

队伍两侧木制拦挡为“拒马杈子”

随行队伍两旁的木制拦挡,名为“拒马杈子”,乃木制的活动路障,常常作为置于衙署府第等大门外阻拦人马的警戒设施,暗示官员所行大道并非寻常街衢。《春游晚归图》真确地描绘了宋代的风物,吸引学者从考校名物制度入手,在图像、文献与实物的契合之间获取新的认知。

▲

扬之水:《定名与相知:博物馆参观记》

广西师范大学出版社,2018年版

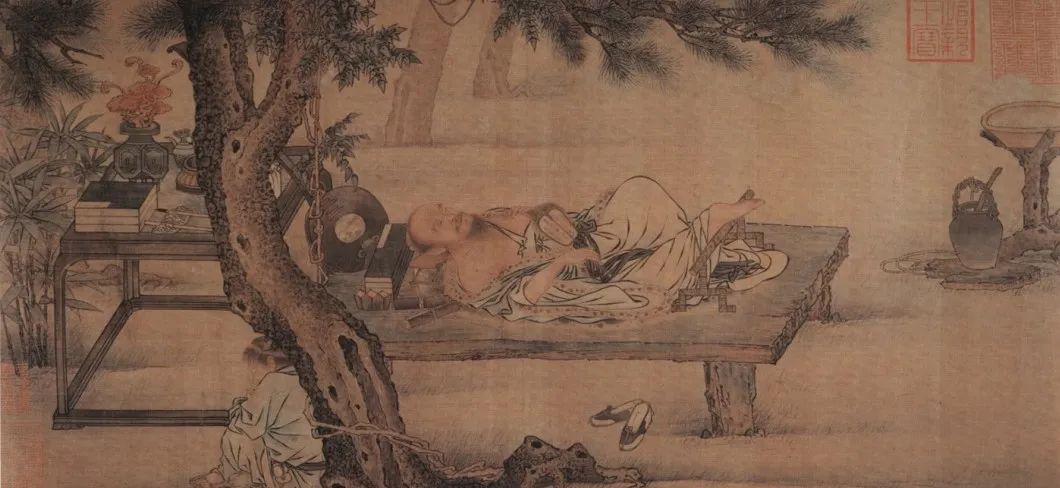

今藏美国纳尔逊艺术博物馆的《消夏图》为元代画家刘贯道所作,以画中画屏,屏中再画屏的‘重屏’图式,画出三重屏风,每屏主题迥异,形成鲜明对比。《消夏图》虽创作于元代,但其描绘的器物却显示出更为浓郁的宋代气息。如果从画中之物读取作意,便可见作品的重要,第一在于它是画家用于造境或曰表现风雅生活的各种“道具”的集成;第二在于它是这一类题材构图元素的集成。

▲

(元)刘贯道《消夏图》

绢本设色,29.3×71.2cm

美国纳尔逊·艾特金斯艺术博物馆藏

扬之水老师首先分析了画面实景中的器物。卧榻左侧的为一方案,方案之上的中心部分为荷叶盖罐、汤瓶及盏托一摞,均为茶具。荷叶盖罐前方为一具辟雍砚,旁有书卷包裹在竹书帙里,为书事所用。宋时辟雍砚与竹书帙已不多见,作者希望藉此传达古意。方案上满插着灵芝的长颈瓶一,是宋元时尚,与挂着铜钟的乐器架共同为案头清物。方案之侧一个三弯腿带束腰的四足小几,几上置冰盘。冰盘展现出宋元时代的奢华之雅,点明作品主题。

▲

唐 白瓷辟雍砚

长乐公主墓出土 陕西昭陵博物馆藏

▲

唐代竹书帙

日本正仓院藏 第69回“正仓院展”中展出

书帙原用于包裹收纳经卷

卧榻上面的主人公一身燕居之服,右手轻拈拂尘,左手漫拄书卷,背倚隐囊,一双方舄脱在踏床。隐囊后面竖一把阮咸。屏风画则是此图之虚景。画面深处又是一架山水屏风,前方卧榻一张,榻上一个小小的书案,主人坐榻,小童手奉博山炉立于侧。画面左边所画为茶事。右方则是两名侍女,其中一人手持打扇,既表现消夏主题,又说明主人身份较高。

▲

(北齐)杨子华《北齐校书图》(局部)

绢本设色,全卷27.6×144cm

美国波士顿艺术博物馆藏

扬之水老师着重分析了实景中士人的形象。此人上身半坦,露出心衣的右侧鉤肩,外面罩着的一袭道袍半褪于肩下。士人右肘的衣袖下方,露出系腰之绦下端的流苏。据《释名》《图画见闻志》等书记载,士人所着为标准的燕居之服,又可称作“野服”“道服”“直裰”等,首见于《礼记·郊特牲》。《晋书》《宋书》皆记载有隐逸名士着野服觐见君主或高官的故事,则将野服与隐逸形象括结在一起。士人所戴乌纱巾下为小冠,约束发髻,并以簪巩固之。南北朝时笋皮冠常与野服并提,《南齐书·高逸》中记载称齐高帝萧道成以竹根如意与笋箨冠遗僧绍。“或容与于沤波水竹之际,或翱翔于玉堂金马之中” 是士人的共同心态,士人于日常生活外寻求寄顿诗思之所,“野服”则即这一传统理想的“物化”。《消夏图》主人公的小冠、乌纱,心衣、道袍乃至微露于衣下的系腰之绦,在在点出士人的潇洒。

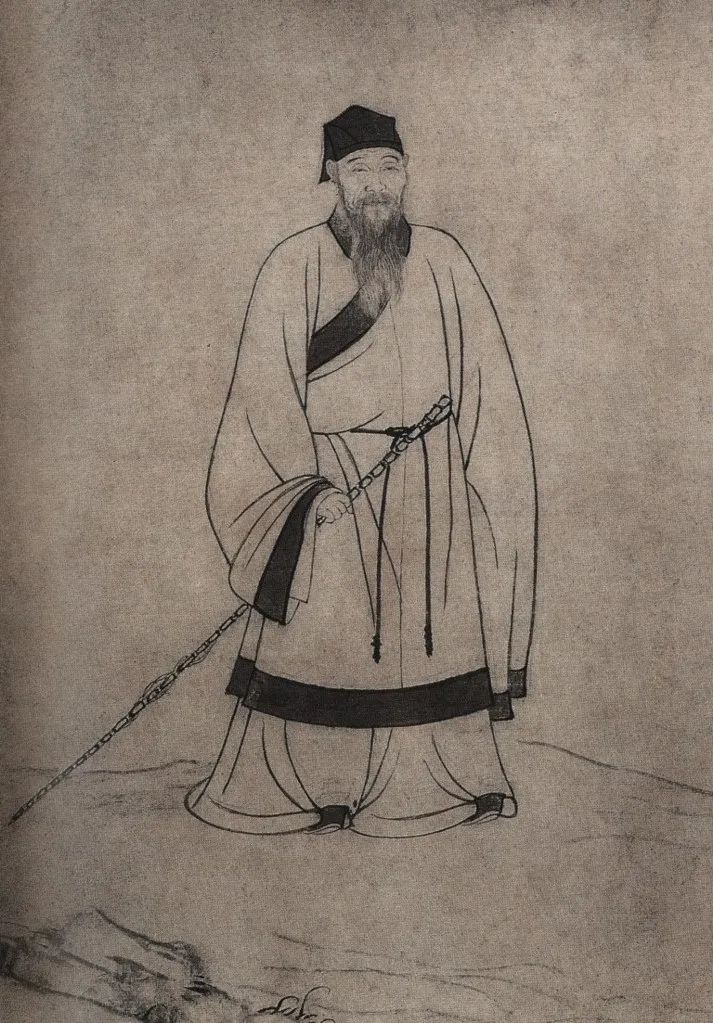

▲

(元)王绎、倪瓒《杨竹西小像》(局部)

纸本水墨,全卷27.7×86.8cm

故宫博物院藏

士人所持拂尘,两宋士人灌注“载道”之意,拂子驱蝇,在图中可切时令;持此而“书斋添道气”,则可见清雅。士人倚靠的隐囊,渊源在印度传。根据《一切经音义》的记载,印度没有木枕,只有以红色叠布为枕套、以印度棉毛为枕芯的丹枕,主要功能是供人倚凭。丹枕很早传入中原,并一直流行到唐代,名称则由易“丹枕”而为“隐囊”,成为尊贵之人常用的器物。

▲

石灰石浮雕《惊悉出家》

纳迦尔朱纳康达出土

石雕左侧净饭王身后倚靠着丹枕

▲

莫高窟第431窟南壁上品下生

画中的枕头形如腰鼓,大且有花纹,

保存了初唐枕头的形象材料

屏风画画面左侧则描绘茶事。从具有莲花托座的风炉和炉上带有长柄的铫子可见屏风中人正在煎茶。宋人的饮茶方式主要有两种,一为煎茶,二为点茶。前者是将细研作末的茶投入滚水中煎煮,后者则预将茶末调膏于盏中,然后用长瓶滚水冲点。由于唐代流行煎茶,在宋人看来此种饮茶方式即是古风,尤为士人所重。时人诗作中常提及煎茶之事,为煎茶赋予了高雅、高雅的意涵。风炉为煎茶所必须,也就成为表现文人风雅的道具。

▲

(南宋)刘松年《撵茶图》

绢本淡设色,44.2×66.9cm

台北故宫博物院藏

▲

唐代煮茶坐俑及整套茶具器物

河南巩义市天玺尚城唐墓出土

河南省巩义市文物考古研究所藏

扬之水老师指出,《消夏图》中的花、琴、茶具、酒具及文房用具,件件有其意义,每一件器物都在讲述自己的故事。画家选用当时已经不常用的道具,目的在于表现不同于时俗的高雅。宋《会昌九老图》及元《梦蝶图》《扁舟傲睨图》等画作的创作旨趣与《消夏图》有异曲同工之妙。

▲

(元)刘贯道《梦蝶图》

绢本设色,30×65cm

美国王己千先生怀云楼藏

在扬之水老师看来,中国古代人物画的意义重在人物形象中寄寓的意趣,而非人物形象是否与所绘者相似。刘克庄就认为,虽然有许多画家为他创作肖像画,但只有陈汝用“为长松怪石、飞湍怒瀑,著余幅巾燕服,杖藜其间”,最恰当贴切地传递出自己的神采。正如刘贯道创作的《消夏图》,将主人公至于闲适之境,以诸般细节铺陈清雅,几乎在在有所依据,且颇存宋院画的体物精微和造型准确。虽所失似在于画面安排过“满”,乃至有堆砌之感,然而如此集“古法”于笔底,则呼唤对写实传统的持守,或许也是作者的画外之音。

▲

扬之水老师在讲座现场

讲座最后,刘晨老师总结道,两件画作的画家在作画时均抱有“照片式”的描绘细节的追求。他们不仅表现出根据创作意图选择器物的能动性,也追求逼真、写实的效果,描述了日常生活的实貌。因此,这些画作可被视作从历史的时间长河中攫取出来的片段,是古人生活的剖面。画中人所着服饰、所用器物,成为今人考察古人生活状况的重要凭借。扬之水老师所提出的“物中看画”的方法论,强调以实物、文献、图像的相互参照作为释读基础,关注器物的名称、功能及其使用者,大大拓展了历史认识的范围。