|

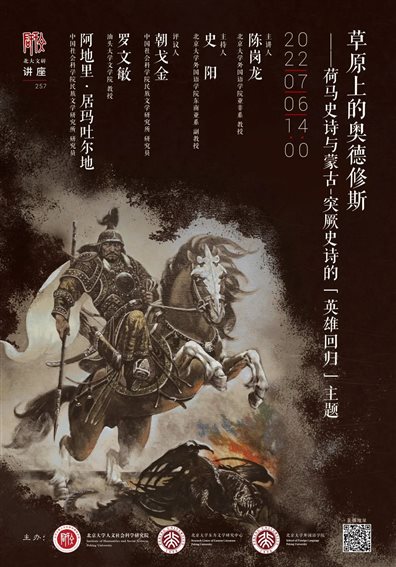

2022年7月6日下午,“北大文研讲座”第257期在北京大学静园二院208会议室与线上平台同步举行,主题为“草原上的奥德修斯——荷马史诗与蒙古-突厥史诗的‘英雄回归’主题”。北京大学外国语学院亚非系教授陈岗龙主讲,北京大学外国语学院东南亚系副教授史阳主持,中国社会科学院民族文学研究所研究员朝戈金、汕头大学文学院教授罗文敏、中国社会科学院民族文学研究所研究员阿地里·居玛吐尔地、北京大学外国语学院西亚系助理教授刘英军评议。本场讲座为“史诗遗产与文明互鉴”系列讲座之一。

一

主题最早出现在荷马史诗《奥德赛》中,主要包含英雄奥德修斯在特洛伊战争之后在外流浪10年、历经种种苦难后最终才得以回到家乡的一系列叙事情节。荷马史诗作为古希腊文学艺术的源头和高峰,也影响了西方史诗、文学经典的创编、迭代和传承,比如维吉尔的《埃涅阿斯纪》、弥尔顿的《失乐园》和法国史诗《罗兰之歌》、德国史诗《尼伯龙根之歌》等。然而,荷马史诗及其影响的讨论似乎始终局限在西方经典文学的研究范畴中,以“荷马问题”为标志的口头传统生成规律的研究逾越欧洲或者西方文学范围的时间还不到一个世纪。直到1815年,海因里希•弗里德里希•冯•迭斯(Heinrich. Friedrich.von Diz)发现《先祖阔尔库特之书》德累斯顿本之后,将其第8部 “讲述巴萨特杀死独眼巨人的故事”翻译成德文,文本与《奥德赛》中的独眼巨人故事的相似性引起了西方学界的浓厚兴趣。

瑟•贝伊雷克的故事”与《奥德赛》中奥德修斯返乡的情节也有很多共同之处。由此,一些史诗学者开始关注荷马史诗和东方史诗的关联性和各地活形态史诗之间的关系问题。比如,俄罗斯著名史诗专家日尔蒙斯基就在其论文《〈阿勒帕米斯〉史诗与奥德修斯的“归来”》中对英雄的回归主题背后可能存在的东西方史诗渊源关系做了初步的分析。日尔蒙斯基通过对乌兹别克、卡勒卡尔巴克、塔吉克、哈萨克异文和阿拉伯故事的比较,大体确定了乌茲别克史诗《阿勒帕米斯》弘吉刺特版本的形成年代(约11世纪前,即乌古斯人占领锡尔河下游的9-10世纪),同时也指出,中亚地区流传的各版本《阿勒帕米斯》史诗文本越是在地理上远离弘吉刺特版本里描写的“新的社会-历史条件”的地区,就越加表现出机械性和出现概念化的程度,越加失去了社会的真实性,从而变成了口头传说和神话故事。

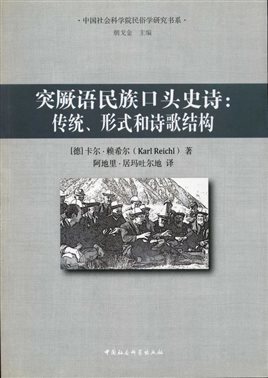

并且,他认为详尽叙事主题的呈现和细致入微的文本加工、场次增添都证明了该口头叙事传统的成熟性,它是由短的叙事诗歌逐渐发展而成的。后来,著名突厥史诗专家卡尔•赖希尔在其《突厥语民族口头史诗:传统、形式和诗歌结构》中也讨论了《阿勒帕米斯》与《奥德赛》“英雄回归”主题,认为两者除了在类型上相关联之外,可能还存在口头文学母题进入希腊和乌兹别克故事之中的偶然情况。

《突厥与民族口头史诗:传统、形式和诗歌结构》 卡尔·赖希尔著、阿地里·居玛吐尔地译

进行过讨论,譬如日本学者若松宽专门讨论了蒙古英雄史诗《格斯尔》与希腊神话的关系;郎樱在《突厥史诗与希腊史诗之比较》中,援引希腊史诗形成时期史实、东西方商贸交流史、北方游牧民族斯基泰人活动史等材料对不同史诗的相同主题成因做出过分析。在比较研究中,藏族史诗《格萨尔》与其他史诗特别是突厥史诗之间的关系的研究也与本次讲座的讨论对象密切相关。陈老师反思性地回顾了法国藏学家石泰安在《西藏史诗与说唱艺人的研究》中提出的“格萨尔来源于凯撒”的观点、前苏联学者霍莫诺夫对蒙古史诗主人公格斯尔和波斯史诗主人公卡索尔同源异流的观点、俄罗斯学者罗列赫、波塔宁等对《格萨尔王传》所涉藏人同突厥部落战争史诗叙述的研究等,进一步说明《格萨尔》史诗和突厥史诗文本蕴藏的东西方文明之交流、传播的研究价值。同时,陈老师举隅出本次讲座评议专家罗门敏教授在《格萨尔》和荷马史诗比较研究领域的重要成果,进一步说明了近些年来东西方史诗背后持续存在的比较研究潜力。

二

比较了4部史诗文本叙事在该母题链中的一致性表现。陈老师强调,4部史诗“英雄回归”主题是由较为一致的情节母题串联而成的完整史诗主题,但具体史诗文本中可能缺少个别的情节母题。只要史诗中至少20个以上的情节母题都是相同的,那么这4部史诗就是由相同的母题链构成的具有稳定母题顺序的史诗文本,且母题之间互相对应。这些情节母题围绕着 “英雄回归〞主题,构成了《奥德赛》,也构成了《贝伊雷克的故事》《格斯尔》和《阿勒帕米斯》。

三 讲座的第三个部分重点探讨“英雄回归”主题与“失而复得”史诗的内部共存关系。首先,陈老师结合仁钦道尔吉对史诗结构的研究,重点介绍了单篇史诗和复合史诗的概念,以说明反映古代部落战争、社会历史的英雄史诗形成、传承并历久弥新的结构基础。单篇史诗有“战争单篇史诗”和“婚姻单篇史诗”,复合史诗包括“串联复合史诗”和“并列复合史诗”。而“战争”和“婚姻”则是这四种史诗结构类型的核心主题,譬如,串连复合式蒙古英雄史诗的叙事模式一般都是:英雄离家远征/去遥远的部落求婚——通过男儿三项比赛战胜竞争对手,娶得新娘——回到故乡,故乡遭到敌人侵袭——英雄二次出征消灭敌人,夺回故土、拯救族人。而在这个过程中,二次出征的英雄往往乔装成狼狈的样子并一路试探,在路遇相助者(牧马人、牧羊人等不同的人)后再以身上的特殊标记与父母、妻子相认,同时探知敌人的秘密后恢复真实身份,消灭敌人,最后实现与家人的团聚。

陈老师继续介绍了复合史诗内部的两种生长机制对此类史诗提供的强大创编、传承动力。第一种机制表现在史诗文本围绕主人公产生了多个完整的故事,这些故事都是并行的关系;第二种是则表现在史诗情节围绕主人公不同阶段的经历展开,讲述了主人公作战、求婚和第二次出征救回亲族的过程,二次出征的重点往往落在“失而复得”的主题上。正是因为两种机制,史诗文本具有了可嫁接的空间和生长的潜力,所以诸如蒙古史诗《江格尔》和藏族分部本《格萨尔》等井列复合史诗至今都还在延续和传承着,学界还未能准确统计这些史诗到底有多少部(章)。接着,陈老师援引王沂暖教授的观点、亚里士多德对并列和回转语法的研究、口头程式理论学者诺托普洛斯提出的诗歌的艺术统一性观点,进一步说明了诸如藏族《格萨尔》史诗这类复合史诗的分章本和分部本在形成过程上的先后关系(分章本可能是较原始的本子,故为先生;分部本为后生,因其可能是在分章本情节基础上扩充、发展、叉冠而成)。该史诗结构类型引发的单篇到复合史诗的生成规律同样适合荷马史诗的讨论(《伊利亚特》就是战争史诗,《奥德赛》就是“失而复得”史诗,两者结合在一起就是战争和失而复得主题的串联复合史诗),这样,荷马史诗和蒙古-突厥史诗之间进行整体史诗的叙事结构的比较就有可能了,这离不开东西方史诗的类型学联系(卡尔·赖希尔)这一学理性认识。但是,陈老师认为,蒙古英雄史诗的井列复合史诗和串联复合史诗还有其社会历史的发生学原理,即蒙古古代的部落社会和部落联盟形式——这是复合史诗形成的基础。

为了进一步说明这一类型学的联系,明确荷马史诗与蒙古-突厥史诗比较研究的结构基础,陈老师从《伊利亚特》作为单篇史诗所叙述的“一次性事件”和《奥德赛》作为“失而复得”史诗所叙述的“第二次征战”等情节出发,近一步梳理了“英雄回归”主题衔接两部史诗的5个关键情节,从东西方史诗比较研究的“点”(即单篇与复合史诗的宏观类型结构)过渡到“面”(即失而复得史诗的标志性故事情节)。陈老师将4部史诗文本中符合失而复得型史诗结构的5个核心情节进行了共性、差异性比较。关键情节包括:1,英雄的求婚和征战;2,英雄的落难或被禁锢;3,英雄的伪装和身上的标记;4,开弓射箭和杀死敌人;5,忠贞不渝的妻子。从这5个标志性情节母题来看,荷马史诗和三部突厥-蒙古史诗都是“失而复得”主题的串联复合史诗,具有叙事结构上的对应性,而且这种对应是整部史诗的对应,并不仅仅是局部情节母题的对应。由此,我们可以做出合理性推断:上述提及的荷马史诗和突厥-蒙古史诗都是具有“失而复得”主题的串联复合史诗传统,而“英雄回归”则是其中的关键性主题,是把征战或婚姻主题的单篇史诗和“失而复得”史诗街接起来构成复合史诗的关键所在。这近一步说明,无论荷马史诗多么古老,无论突厥-蒙古史诗历经怎样的更迭而流传至今,它们实际上都包含人类史诗的共同叙事结构和叙事主题,是口头传统在漫长的时间长河中逐渐成熟并保存下来的史诗经典。

四 在讲座的第四部分,陈老师重点分析了《格斯尔》与荷马史诗的对应关系。陈老师将北京木刻版《格斯尔》放置于蒙古英雄史诗传统的语境中,结合其母题、叙事线、核心人物的独特故事情节,以比较研究的方法分析了北京木刻版《格斯尔》的特点——这些特点与《奥德赛》存在共性,与《先祖阔尔库特书》和《阿勒帕米斯》存在差异性。首先,荷马史诗《奥德赛》与蒙古史诗《格斯尔》独有的共性特点具体表现在:1,《格斯尔》中的一些母题和情节并不广泛存在于蒙古史诗传统中,可能来源于古希腊神话或者两河流域神话,比如格斯尔杀死黑纹虎同希腊神话赫拉克勒斯杀死巨牛有一定联系(日本学者若松宽提出),《格斯尔》和《奥德赛》中的英雄凯旋归来都会获得妻子送的珍贵衣裳,《格斯尔》和《奥德赛》中都存在探访逝者的国度的母题,《格斯尔》和《奥德赛》都叙述了使牛(牛皮)复活的情节,《格斯尔》《奥德赛》都有英雄穿越火海险境的情节;2,《格斯尔》包含“天上”和“凡间”两条叙事主线,一条是凡间的格斯尔与蟒古思等敌人作战,一条是格斯尔受到具有亲缘关系的天神(比如胜慧三神姊)协助,参与凡间战争、竞赛、克服磨难——在第二条线上,《奥德赛》呈现出与之相关的共性,奥德赛也是受到雅典娜女神陪伴和协助摆脱困难,这些保护神在史诗中就像是英雄主人公的个人保护神一样,既提供帮助,又传递天神意旨。陈老师还举出布里亚特《格斯尔》天神之战、天神联姻叙事向地上英雄征战叙事过度的情节线索与波斯神话叙事线的近同之处。

傅东华译《奥德赛》 陈中梅译《奥德赛》

接着,陈老师详细列举和分析了荷马史诗、蒙古史诗和包括《格萨尔》在内的蒙-藏口头传统在部分母题上的统一性,但这些母题在《先祖阔尔库特书》和《阿勒帕米斯》中是没有的:1,魔法食物和失忆的英雄:比如《奥德赛》中有吃椰枣忘却烦恼,《格斯尔》中有格斯尔吃了魔法食物忘记了故乡的情节,藏族《格萨尔》贵德分章本有格萨尔王喝下使人健忘的毒酒而忘记回国;2.让人变成猪的女巫/比如《奥德赛》中有女巫给奥德赛的同伴吃了变成猪的食物,《格斯尔》中有蟒古思喇嘛让格斯尔变成毛驴,蒙藏《尸语故事》中有让人变毛驴的母女被惩罚的故事,蒙古史诗《汗哈冉慧传》中有蟒古思将人变为野猪和石头的情节。除了上述两个比较范围内的共性外,在蒙古史诗传统内部的诸多母题里进行比较,《格斯尔》也独树一帜地呈现出与西方史诗的联系,比如《格斯尔》中英雄每次作战,夫人都登上金色宝塔,格斯尔也住在城堡中,这显然是“城堡文化”的体现,是其他蒙古史诗叙事中没有的细节之处。在第四部分的结尾,陈老师引申讲解了蒙古文《格斯尔》和藏族《格萨尔》之间的关系,以辅助理解上述提及的诸多史诗共性、差异性问题。陈老师认为,如果北京版蒙古文《格斯尔》是藏文《格萨尔》的翻译本,那么只能是译自贵德分章本《格萨尔》那样古老的分章本,不是译自各种分部本的翻译本。而贵德分章本《格萨尔》的原型就是包含了“英雄回归”主题的史诗,这个主题确实广泛存在于藏族《格萨尔》、蒙古文《格斯尔》和相关的中亚突厥史诗。而《伊利亚特》《奥德赛》中叙述的天神斗争、英雄战斗的双线叙事在蒙藏《格萨尔》中,可能渐渐被佛教诸神和英雄个人的保护神所代替了。比如荷马史诗中奥林匹斯诸神在天上和奥林匹斯山争吵并时时加入到人间英雄的战斗中,北京木刻版《格斯尔》中与之对应的共性就表现在格斯尔的天神父亲和祖母在天上时时俯瞰地上世界的一切,并经常派胜慧三神姊从天上飞下来传递天神的旨意;布里亚特《格斯尔》中则是东方四十四天和西方五十五天之间的斗争与格斯尔的一切行动紧密联系;过渡到藏族《格萨尔》,就变成了岭国的战神和霍尔的魔鬼神像云雾一样聚在一起,双方互相厮杀。

五 在讲座的第五部分,陈老师分享了他对本次讲座涉及的几个宏观史诗研究话题的思考,以全面认识史诗在文化交流和文明借鉴方面起到的作用。在史诗的发展阶段和艺术形式这一认知维度,陈老师提出第一个问题:如何看待高度发展的、达到艺术巅峰的荷马史诗与被文人记录下来的朴素文本、口传文本之间的比较问题?陈老师认为,我们必须对史诗的发展阶段和艺术形式有明确的认识,不能不顾时间和历史的因素而去做简单的文本对比。陈老师认同了罗文敏教授比较《伊利亚特》和《格萨尔》时的结论(“在一般人的理解中,‘演唱’的是‘歌曲’,‘讲述’的是‘故事’‘阅读’的是‘小说’,‘朗通’的是‘诗篇’。”)并展开解释道,研究不同的叙事方式与态度得采用不同的形式结构,这是历史地形成的合理观念。“书面性”很强的《荷马史诗》被人们作为“阅读”的文本;诸如中国藏族史诗《格萨尔王传》这样依然是被“唱”“诵”着的“活形态”史诗则是在被不断地“创编”着的文本。史诗创编强调歌手的自由而即兴的发挥和口头传统的持续稳定。有调查研究活形态口头史诗经验的人,在荷马史诗和蒙古-突厥史诗的比较中,对文本的概念是有清楚的认识的,绝对不会把荷马史诗与蒙古-突厥史诗无条件地混为一谈。

陈岗龙老师

由此,陈老师提出第二个值得深思的问题:我们应当如何评价和看待荷马史诗?他认为,与亚里士多德借助诗学、美学评价标准得出的褒赞不同的是,我们深知其是经过漫长的时间沉淀、积累、加工、雕琢而成的源自于口头传统的史诗经典,因此其赞扬是建筑于史诗本身的艺术成就和作为口头传统高度经典化文本这些本质属性之上的。进而,在理解不同传统的史诗的深层价值和核心思想时,我们就可以借助史诗作为不同语境中产生的文本,发现其独道的人文价值。比如,《奥德赛》实际上表达的就是对《伊利亚特》的反思,对神的意志的回归,奥德赛作为史诗英雄的磨难就是完成自己的忏悔,忏悔的内容也上升至哲学和宗教高度;荷马史诗也作为在注重演述技艺、言说技巧的语境中产生的文本,更加注重史诗艺人和作者超群的创编才能;而《格斯尔》和突厥蒙古史诗则回归到社会主题上,是社会秩序的回归,其作为在“讲-听”互动语境中产生的文本,更加注重史诗艺人和受众的双向反馈,流动于传统之中。

有了这样的认识,陈老师提出的第三个话题“不同史诗传统如何实现经典化?”就有了更加明确的探索方向。他解释道,荷马史诗作为经典史诗,形成于后世的不断地创作加工、精雕细琢和阐释、建构;而诸如《先祖阔尔库特之书》《格斯尔》和《阿勒帕米斯》则可能即将完成从口头本到书面文本的演化阶段,或者至今还经历着从口头传统到书面传统的过程。随着对这些史诗研究、阐释工作的进行,它们正在向经典史诗的方向发展。史诗的经典化绝对离不开史诗的深度阐释、精确翻译和意义重构。进而,在受众角度上理解,可以发现荷马史诗和蒙古-突厥史诗的形态区别最主要的不是文明程度高低的区别,而是书面文学和口头文学价值标准的区别。纵观荷马史诗研究史会发现,“被聆听”和“被阅读”的荷马史诗分别对应不同的场景,当时古希腊民主城邦政治和日常生活中所赖以生存的再现系统提取自荷马史诗中的事例,是“被阅读”的史诗,其功能早己和最初的口头版文本不一样了。相比之下,《阿勒帕米斯》和《格斯尔》《格萨尔》主要还属于“被聆听”的史诗,而向“被阅读”的方向发展得并不多。同时,荷马史诗和蒙古-突厥史诗的功能也不一样,荷马史诗是被文字定型之后完成了再创作、再阐释的文本资源,本身停止了发展,艺术化倾向明显更加具有戏剧文本的特质;而蒙古-突厥史诗是一直没有停止发展的活态史诗,即我们假设“英雄回归”主题有一个像《奥德赛》的书面起源的底本,它也是在后来的发展中融入活形态的口头传统中,走向了重新复兴口头传统的道路。

那顺孟和油画《格斯尔可汗》

最后,陈老师从“人类命运共同体”和“文明互鉴”的角度为本次讲座作出总结。他认为,想全面了解人类在历史上创作并传承和享用的史诗遗产和史诗文化,我们就必须把西方文学、东方文学、作家文学、民间文学、口头传统等多种学科领域贯穿打通,逐渐形成“东、西方文学和文化之间不分高低” “作家文学和口头传统之间不分雅俗”的开阔视野。这样,我们才能推动荷马史诗和西方古典文学的受众深入理解中国少数民族的《玛纳斯》《格萨(斯)尔》《江格尔》等口头史诗之间的内在关系;而诸如今天讨论的19世纪末在中亚民族中发现记录的口头史诗与2000多年前的西方史诗之间千丝万缕的关系就能够敲碎狭隘的东西方文化的学科堡垒、冲破“作家文学高于民间文学”的思想桎梏,再度实现平等对话。那些蕴藏在文本主题、内容、形式和风格之中的人类史诗共同特征及其成因就会逐渐拨云见日,一了千明。

评议环节

线下会议现场

接下来,讲座进入评议环节。史阳老师认为,本次讲座主题超越了《格斯尔》本体研究的视野,呈现出一种把一个民族的史诗和其他民族史诗,乃至世界史诗放在一个平台上去尝试研究的模型范例。此外,陈老师在报告中提到的发生学研究,涉及对史诗进行的追根溯源,这样的研究能使不同的史诗实现文本外的“对话”,从长远角度来看,这对于整个史诗研究都将会有很大的帮助。

朝戈金老师认为,陈岗龙在讲座中提出的许多观点具有启发性和挑战性,这为我们在古希腊史诗和突厥蒙古史诗传统之间建立了某些文化对话的可能性。陈岗龙通过梳理相关材料,搜寻证据,对古希腊史诗和蒙古史诗文化关联的可能性进行讨论,具备理论跨度与创新性。陈岗龙在结语中谈到的对口头与书面、文学与艺术等领域的理解体现出他把握研究对象的全局观念、学术胸襟和文化态度。同时,在对构建不同民族的史诗对话可能性进行验证时,陈岗龙对母题、故事类型、故事意象关联性的讨论兼具趣味性与启发性。另一方面,朝戈金老师提出,史诗讨论是整个文学讨论的一个子话题。在整个口头文学中,关于构造要素和元素的讨论发展比较充分的就是史诗学和故事学,这两个领域在上百年的学术发展中积累了很多的经验,有非常好的材料梳理和世界性的眼光,所获得的成果从总体上向我们展现了人文学术丰富、纵深的壮观图景,我们从中可以发现文学是如何传播的。当我们回头看芬兰地理学派、阿尔奈-汤普森故事母题类型的总结,就能够看到随着地理大发现,殖民地宗主国在世界各地的扩张,人们对不同文化的把握和了解、在全球性叙事中寻找类型要素的努力就开始出现了。其中一种传播方式是文化的移入,它可以体现为某一个故事在另外一个地方的传播,我们可以很清楚地看到它的传播路径;另一种传播则是比较隐性的,表现为一种文化受到另一种文化的启发,借用其表述、叙事技巧和方式等,传播的线索并不明显。这种叙事策略具有两重性,一是具有文化联系的灵感借用,二是“人同此心,心同此理”。人类有可能在应对相同的危机,面对相同的局面和挑战时,产生相似的心理反应和情感反应,进而表现在文字和艺术创作上。在学术研究中,如何区分“直接影响和间接影响之间的关系”这个话题就充满了挑战。当我们放眼早期的人类演化史,从阿尔卑斯山一路来到将军崖,会发现岩画早期的主题具有相似性。例如,动物主题其实与早期人类的艺术表达是从身边的事物开始有关。因此,我们在地理气候环境、动植物分布相似的地方看到相似的艺术形象母题也并不奇怪。另一方面,就像一个地方池子中的水并非全然是在此地自生自长的,其中有的从远处流过来,有的也会流向别处去。口头文学中故事的母题意象、结构方式乃至表达技巧同样具有流动性,是共享的、彼此借用的。有人用人群在分布过程中基因的变化来影射文化,研究基因的人类学家提出过一个类似的“洋葱汤理论”,就是说,人们喝的汤里面有相似之处,但不同地区的人会在里面增加或减少一些要素成分让它的味道有些许不同。就像陈老师提到的,蒙古族有99个天神腾格里,有自己的泛神论的信仰体系,有自己关于善恶美丑的观念体系,这就是蒙古族人自己的“洋葱汤”。但西方的“香料”有可能被加入到这碗汤中,充满蒙古特色的“洋葱汤”中可能也有一些味道来自于其它文化。如果我们用比较动态的辩证的观点来看文化间的对话就能够从中获得很多启迪,如若把一些研究中的细节放在世界范围内,以长远的眼光琢磨,就能发现世界上不同文学传统中的相似性。

罗文敏老师认为,陈岗龙教授的讲座以比较文学的平行研究视角去解析在世界范围内具有重要研究价值的4部史诗,以详尽的文本细读与批评的方法,辅以文献学等理论方法综合思考“英雄归来”主题,将史诗中的30多个关键节点浓缩为24个词条,展示出了几部史诗母题的相似性以及节点的融通性。罗老师认为,其学术观点的提出不是为了让人接受,而是为了供人思考。在小心求证后进行大胆总结、配合实证研究的过程不得不令人信服,这对国内外史诗研究具有重大的启示意义。同时,罗文敏老师提出,如果陈老师以郎樱老师在《中国北方民族文学比较研究》一书中提到的历史文献资料对研究为佐证,对研究进行延伸和拓展,应该会有更令人折服的论述和观点发表。最后,罗老师将陈岗龙老师对“英雄回归”主题的研究与弗里(John Miles Foley)提出的“归来歌”的五个阶段进行了比较,提出了自己的理解。

阿地里·居马吐尔地老师提出,突厥语民族和蒙古语民族都驰骋于广阔的北方草原,在历史上发生过很多交集,因此在史诗(尤其是在英雄史诗)方面有很多内容可以进行比较。过去,我国很多学者都对突厥、蒙古史诗有过深入的研究,陈岗龙老师的这次讲座又给听众来了新的启发。阿地里老师认为,“英雄回归”主题不仅是一个文学、形态学、主题学的课题,它也与文化传播、结构主义神话学、比较神话学等学科有关,西方有大量哲学、宗教、神话、仪式角度的研究围绕荷马史诗的《奥德赛》的重要主题展开。在对东方史诗进行研究时,我们也应当借鉴缪勒(Hermann Joseph Muller)、荣格(Carl Gustav Jung)、列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)等西方学者的研究视野,对史诗中深层次的文化价值进行挖掘,这些古老的主题不仅存在于《荷马史诗》当中,也广泛存在于蒙古、突厥史诗当中。此外,阿地里老师还指出,在探讨史诗研究问题时,应对所指的“主题”“母题”“故事范型”等概念加以界定;在选择史诗对比研究对象时,需要注意经典书面文本与活形态史诗的区分——后者不仅是文本,也是一种具有变化性的文化现象,且在流传过程当中,可能会形成经典的书面文本。《格斯尔》《阿勒帕米斯》等史诗为多民族所共有,与此同时,诸如《玛纳斯》这样的长篇史诗往往吸收了周边众多民族的各种外来因素。因此,史诗中各种因素之间的关联值得我们更加深入的研究。

刘英军老师对陈岗龙老师在讲座中提到的若干词语与波斯语的联系阐述了自己的观点。同时,刘老师提出,陈老师的讲座围绕东西方文化交流展开,紧扣文明互鉴的主题,让人联想到人类命运共同体的概念,以历史的关怀考察历史现象,展现出了世界文明的多样性。

最后,陈岗龙老师针对老师们的评议对报告内容进行了补充,并提到,本次讲座围绕“史诗遗产与文明互鉴”的主题展开,也是本系列讲座的尾声。其中所讨论的内容和结构主要基于史诗文本交流的语境,未来仍有很大补充和发展的空间。最后,陈老师表达了对青年学者的期冀,希望更多掌握多语种的学者打破壁垒,通力合作,参与到史诗的研究中来。

|

.png)

.png)

.png)