2023年3月27日晚,“北大文研讲座”第283期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“田野深描与文本呈现——围绕‘小镇’的调查感悟与学术尝试”。华中科技大学社会学院教授吴毅主讲,文研院工作委员、北京大学社会学系副教授孙飞宇主持,北京大学社会学系教授杨善华评议。本次讲座为“田野方法论” 系列讲座的第六场。

讲座伊始,吴毅老师回顾了他的田野研究经历。大约1997年至2004年的七八年间,是他从事田野研究的高峰期。他回忆,自己当时正是四十岁上下,精力比较充沛、考虑问题比年轻时成熟和周全,事后看来,这是自己在写作《小镇喧嚣:一个乡镇政治运作的演绎与阐释》时的一种幸运。他认为,一部学术作品的诞生得益于学者在此前漫长的学术积累,这种积累会在作品中得到体现。所以,此次围绕“小镇”展开的学术分享,是从“小镇”之前的学术思考开始的。

▲

《小镇喧嚣:一个乡镇政治运作的演绎与阐释》

吴毅 著

生活·读书·新知三联书店,2018年

一、《小镇喧嚣》的学术前史

吴毅老师是在1990年代以后中国研究“草根热”的浪潮中进入农村研究领域的,此前他完全没有在农村生活和劳动的经历,因此,从事农村研究对于他而言是一种学术经历中的“非预期”结果。这决定了在有些同行眼里的乡村寻常之事对他而言却是需要努力去学习和了解的对象,他表示,或许正是这种“无奈”决定了他此后的研究路径与特点。他说,自己首次独立进行的田野研究是1998年在川东的双河口村(“双村”)进行的。由于本科有历史学背景,他设想从微观“村史”的角度来探究20世纪中国村治的变迁,并由此去理解支配20世纪中国村治变迁的逻辑和机制。不过,他认为在双村前后近四个月的田野经历,在事后看来只能算是中规中矩。

吴毅老师谈到,在撰成《村治变迁中的权威与秩序——20世纪川东双村的表达》一书的初稿后,他得到了一位编辑的宝贵建议:“如何呈现田野经验的饱满性,而不是让经验材料仅仅服务于理论的说明。” 而在此前后,他也陆续读到了应星的《大河移民上访的故事》、景军的《神堂记忆》和李康的博士论文《西村十五年:从革命走向革命》等作品。那位编辑的建议和这些作品的启发让他开始反思:田野研究的饱满性、经验呈现的复杂性,可能不仅仅是如何处理经验与理论的形式问题,更关乎田野作品相对于其他学术作品的本质和生命力。因此,在“走出双村”之后,他也开始对自己心目中完美的田野研究有了新的认识。

▲

《村治变迁中的权威与秩序:20世纪川东双村的表达》

吴毅 著

中国社会科学出版社,2002年

二、走进“小镇”

吴毅老师表示,选择一个乡镇作为“双村”之后的下一个田野点,有两方面的考虑:一方面,进入21世纪之后,学界的关注点逐渐从“村民自治”转向乡镇体制、乡镇机构改革等议题,而农村税费改革、农业结构调整等问题也成为热点;另一方面,在政治学的权力视野下,乡与村共同构成了农村的基层社会与政治单元,不了解“乡政”,很难深入地理解“村政”。这两条思考的线索,促使他带着“双村”的未竟思考,将研究单元抬升至乡镇,进而决定对一个乡镇的日常政治运作展开深入、细致的观察和理解。

最终选定的“小镇”离家比较近便,这能够保证田野调查的持久性。吴毅老师回忆到,自己初入小镇是2003年3月11日,结束田野的时间大约在2004年9月至10月间。幸而当时任职的研究所教学工作很少,让他能够在每周一下镇,周末回家,期间他在政府没有挂职,不会被分配具体工作,保持了调研的自主性。在前后一年半的时间里,他深入观察了乡镇基层政治的常态化运转,包括乡镇政府的中心工作、乡村城镇化开发、农业税征收、农业结构调整、乡村组织对各类突发事件的处置等等。在这个过程中,他逐渐产生了用“乡域政治”这一概念来统合这些丰富现象的理论构想。

三、“小镇”的文本设计

设计“乡域政治”这个概念,借用了布迪厄以“场域”来指称特定时空关系网络的方式,想要由此来突出日常政治运作中的时空穿插性。吴毅老师强调,这包含了他对“村落社区”研究这一既有范式的方法论反思。村落研究一直以来都是中国学者的研究传统,但如何跳出村落的视野,从一个更加宏观的层面来看待乡村微观政治的运作?吴毅老师认为,将一个县的政治作为田野研究的对象虽然想法很好,但是对于单个的学者而言实难操作;“乡镇政治”虽然在层级结构上属于乡镇,但其日常运作的具体落脚点仍然在村。因此,将“乡域政治”作为田野研究的对象不仅可行,而且更能凸显一定时空关系网络中乡村基层政治本身所具有的社区整体感。

另外一个层面的反思则是针对“国家-社会”的一般性理论框架。吴老师注意到,此前的农村研究大多是从社会的视角来看待“官-民”关系和“国家-社会”关系。而吴毅老师希望进一步思考的是,当国家权力介入到基层场域、与农民发生真实的关联时,结构性的关系是否能与时空中的关系一一对应?结构中的强者是否一定也是情景中的强者?当乡镇政权同农民开展特定利益的博弈时,其间的情态是相当复杂多样的。因此,他选择了用基层国家的“主位”视角来考察“乡域政治”,但这样做并非是忽略农民,而是希望从另一种面向来揭示那些于既往的视角中被遮蔽掉的东西。

不过在“小镇”的研究中,吴毅老师踌躇最多的还是“怎么写”的问题。他提到,自己刚刚进入“小镇”时,经历了一个“打不开局面”的阶段。一方面乡镇干部在教育背景上很多都算半知识分子,体制身份是国家干部,不会像农民那样轻易对调研者敞开心扉;另一方面,因为干部“包村制”的存在,干部的日常工作大都围绕着村来展开,乡镇政府里经常在早饭之后就见不着人了。这迫使他不得不暂时放弃“双村”调研中经常采用的访谈形式,跟着乡镇干部下村。而在这种参与观察的特定场景中,对相机、录音笔和笔记本的使用都未必合适,因为它们可能会成为影响事情发展的外部因素。因此,吴毅老师不得不在白天用脑子记下所见所闻,晚上则通过写回忆日记的方式,“过电影”般地记录下每一天的经历。正是得益于这样的田野经历,《小镇喧嚣》才有可能以不同于一般规范性理论分析的丰富细腻的“小叙事”形式,最终呈现在读者面前。

▲

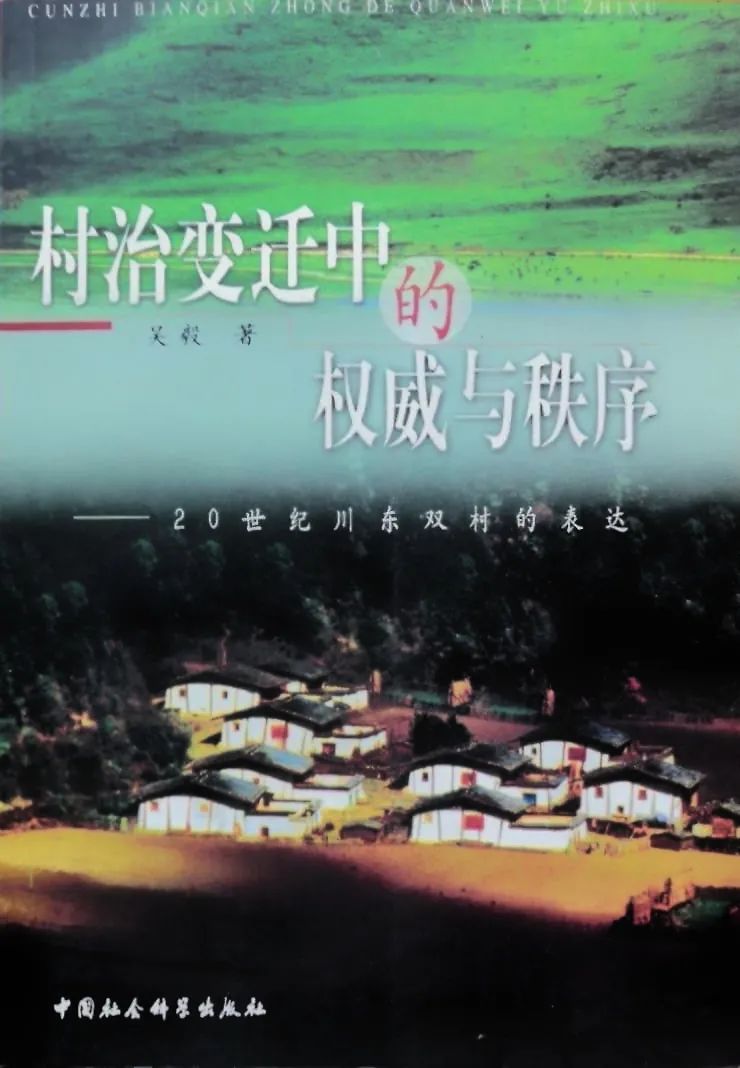

《小镇喧嚣》目录

四、“小镇”的理论呈现形式

“小镇”一书采取什么样的表述方式,是吴毅老师在进入田野三个月后就一直在思考的棘手问题,这也与他在此前后所做的理论阅读和思考息息相关。如果按照传统社会学的写法,可能至少有50%的材料不得不舍弃,这对于此前已经在思考如何尽可能呈现田野经验的他而言,实在不甘。而要解决这个问题,就得深入思考理论框架和经验材料之间究竟是一种什么样的关系?该用什么样的形式来呈现作品的理论框架?这些问题的背后,既有作者对“双村”研究的不满足,也有对学术著作能有更多阅读者的期待,更有《叫魂》《金翼》《尼加拉》《王氏之死》等优秀作品的启发。于是,吴老师决定尝试以“讲故事”的方式来操作自己的新作品。不过,吴毅老师特别强调,在这样做之前,作者首先需要自觉厘清的问题是,以“讲故事”的方式来谋篇布局,将理论置入“故事”的后台,如何不损伤作品的学术性?

▴

几部对笔者有启发的叙事作品

他在最后选择了用“叙述”(narrative)的方式来进行写作。受到电影剪辑中“蒙太奇”(Montage)手法的启发,他将五六个能够涵盖小镇日常“乡域政治”运作主题的故事按照时空序列,剪接组合、穿插交替地编织成一组首尾连贯、完整、有立体感和纵深感的故事,以叙事方式实现对理论主题的彰显。吴毅老师强调,这种表达手法也受益于他的历史学训练背景。传统史学素来讲究以叙事立身,虽然这一传统在19世纪一度受到科学主义的冲击,但到了20世纪七八十年代以后,后现代主义又促使学者们开始反思史学的社会科学化倾向。于是,“故事”的传统又再次被带了回来。只不过这一次被带回来的,是经过了理论化反思后讲出来的“故事”。历史社会学就是这一探索的产物。吴毅老师希望采用以事件和时间为中心来解释因果的方式,向读者揭示依凭传统科学主义解说所难以呈现的“乡域政治”的复杂情态。

选定表达方式之后,随之而来的问题是:以叙述的方式来呈现作品,如何在社会学的理论脉络中找到自身的位置?吴毅老师给出的回答是,理论研究一直以来就存在着两条路径:寻求条理化的路径和探求复杂性的路径。前者为实证量化分析及逻辑推理所专属,后者则主要是质的研究(包括个案研究)的领地,在后一条路径中,通过个案来展示影响一定社会内部之运动变化的因素、张力、机制与逻辑,通过复杂性的揭示来展示被科学-实证化研究所轻易遮蔽和排除掉的随机性对事件-过程的影响,同样可以有很高的理论价值。如果说前者是结构主义社会学的惯常持守,那么,后者则是“叙述主义”社会学(或者历史社会学)的新近实践。吴毅老师进一步提到了来自后现代理论的启发。而结构主义语言学的视角更提醒他思考,语言作为人类观物和思考无法回避的工具,是如何影响人们观察和思考的方式的?而叙述作为呈现社会现象之“语言游戏”的一种本质形式,究竟在理论解释中扮演什么角色?它与逻辑化的推理分析又是一种什么关系?为此,他花功夫去阅读“叙事理论”。叙述主义者主张,何以叙事,如何叙事。

“本身就已经隐含了叙述者对叙述对象进行组织、分析和表达的诉求,这些诉求总是受到特定理论‘后台’的操控,这个‘后台’,在海登·怀特那里叫做‘隐喻’,在更为前卫的后现代‘叙事学’家那里,则等同于组织和解释叙述对象的角度、立场和方法。也就是说,叙述不仅组织对象,更组织关于对象的认知,因此它实际上是在再构对象,再构中所融入的叙述者关于叙述对象的认知立场和观点最终将决定对象的意义。因此,叙述看似指向对象的过程,分析看似指向对象的逻辑,其实两者皆为一种特殊的理论解释,而对过程的呈现之时,也即是对其逻辑的展示之时。即如有人所言,如果一个故事中在前的事件对后续事件不具有重要性,那它就不属于这个故事。”

在这个意义上,叙述与分析一样,均为一种特殊的理论解释,只不过其是一种更加隐蔽的分析。“一种以过程、情节和场景‘自然而然’地编排和展示(其实同样经过人为的精心安排和选择)来进行的分析。所以,在当代叙事学看来,从来就没有能够脱离叙事而存在的分析,反过来,也不可能有脱离分析而存在的叙事,叙事即是在解释事件本身,而一个好的叙事即是尽可能少插入介入性理论,只让事件流程自身来展示结果何以如此的好的解释。所以,也许有叙事的好坏与分析的高下,却无叙述中经验与理论的对立。更加直白地说,叙事不仅是为一般人所理解的分析前奏,它本身即为分析手段,是一种有助于克服逻辑–实证化言说形式之弊端的书写实践。”因此,“作为叙述的解释与一般‘学理分析’意义上的解释可能有类别和复杂性上的差异,却无价值和功用上的高下,在认知过程中究竟取叙述还是分析,既取决于主体对对象的理解方式,也取决于具体求知实践所要达致的目的。”(以上观点可参见吴毅:《何以个案,为何叙述》,《探索与争鸣》,2007年4期。)

对于上述问题的深入思考,是吴毅老师敢于放弃惯常的结构化分析框架和逻辑性推理工具,改而采用“讲故事”的方式来谋篇布局的理论底气,他期望能通过对事件的丰富性、情节性和时间性的展示,来讨论那些被科学主义所遮蔽的随机性事件对“乡域政治”因果机制的影响。

这样一来,我们就回到了“什么是理论”的问题。在科学主义的传统社会学中,材料只是理论的铺垫,只是逻辑归纳的必经阶段。但是,在叙述主义的路径中,理论所要做的就是以事件和时间为中心,通过充分而细微的叙事去对寻常事物的复杂之理进行充分的呈现。应该说,作为一种理论工具,叙述能够将行动者之间看似杂乱的情节通过因果梳理进行关联,从而揭示结构性分析所无法揭示的理论盲区。而对某一事件更加深入的延展性讨论,则可以像格尔兹在《尼加拉》一书中所做的那样,通过长注释的方式附于正文后进行呈现。这样既可以确保叙事的自然性,使其不被过多的介入性分析所冲乱,又能够将“故事”中所涉及的理论问题纳入更加纵深的理论脉线中进行延伸性讨论。如同主持人孙飞宇老师所总结的,这是一种复调的结构,在这种结构中,一条线索在正文中,另一条线索则在对故事的编织与注释中。

在整个讲座中,吴毅老师聚焦于《小镇喧嚣》一书的研究方法与文本特点做了充分的介绍。

▲

吴毅老师在讲座中

评议环节

▴

线下会议现场

讲座结束后,杨善华老师对讲座内容进行了评议。他表示,吴毅老师的讲座深入浅出地展示了一本学术著作是如何诞生的,其背后有多少作者“自己与自己的对话”;吴毅老师跨学科的背景,有利于他对这本著作的写作方式进行全面和缜密的思考。他回忆到,其实讲座中吴老师提到的李康老师所著的《西村十五年:从革命走向革命》,在1999年博士论文答辩时也经历了类似的争议与讨论。李康老师当时对答辩老师的质疑做了充分的理论回应,并最终得到了老师们的认可,这一情节他至今印象深刻。随后,杨善华老师也就社会学写作中如何处理叙述性和推理性之间的两难谈了自己的体会。杨老师指出,首先,一个好的叙事本身就包含了好的因果逻辑解释,理论分析就是为了给出同样的因果解释。在这个意义上,他非常认同一个好的叙述文本就是好的理论分析的观点。其次,他认为《小镇喧嚣》选取若干来自于乡土社会的农民话语作为章节标题,说明作者经过了反复的理论思考和提炼,而这样的思考和提炼又保留着浓厚的生活和乡土气息,让人感到亲切,而干部和村民的互动正是通过无数类似故事场景中的意义传递实现的。吴老师的这种理论提炼尝试,让他产生共鸣。

▲

杨善华老师评议

最后,吴毅老师就杨善华老师的评议作了简单的回应。他回忆到,自己在参与式观察中得到的不少材料都能与既有学术对话,只是自己实在舍不得丢掉一部分田野材料。但如何将田野经验尽可能完整地保存在写作中,又不被指为“不是理论”,这是他当时碰到的最大难题。因为彼时的政治学和社会学仍然是传统结构主义理论路径一统天下。他还表示,如果我们考虑到作品在更长历史时段中的价值,或许以叙述方式来处理经验与理论的关系会比单纯的结构化理论分析具有更长的生命力。因为鲜活、完整、复杂的“故事”能够更加完整地保留下当代社会生活的丰富切片,这些切片对于后世的历史学家而言,会有更大、更长远的价值。这也是他决定要以叙述形式来书写“小镇”的另一个考虑。

▲

讲座现场

问答环节,吴毅老师就在场听众提出的田野调查中录音笔等工具的使用、叙述过程中对理论的选择和组织、从田野笔记到学术写作之间的过程、如何处理田野中触及的敏感事件、田野背后的学术场域条件等问题,做了详细的解答。