2023年9月15日下午,“北大文研讲座”第302期“古印度案达罗地区的佛教施设与供养——从公元前二世纪到公元七世纪”在静园二院208会议室举行,德国慕尼黑大学古典印度学教授Vincent Tournier主讲,北京大学外国语学院教授萨尔吉主持,北京大学外国语学院副教授叶少勇、北京大学外国语学院助理教授陈瑞翾评议。

讲座伊始,Tournier教授介绍了他和他的团队近年对德干高原古代佛教遗址所进行的田野调查,以及通过田野调查所建立的“案达罗地区早期铭文”数据库(Early Inscriptions of Āndhradeśa, EIAD)。此外,他们还踏查了卡纳塔克邦北部的萨那提(Sannati)遗址群,其中包括著名的拘那伽那诃利(Kanaganahalli)遗址,并对当地的古代铭文进行了普查。通过对铭文的实地现场调查和文本细读,Tournier教授发现,该地区相当一部分铭文都和佛教相关,内容上主要是关于施设和供养的;铭刻材料前期以石灰岩为主,后期以铜牒为主。

本次讲座分为两个部分:一、概述案达罗地区在公元前二世纪至公元七世纪期间佛教施设和供养的情况;二、以大众部支派中的诸“山住” (-śaila/seliya)部为例,依据铭文材料,重构当地佛教部派的分布与发展。

▴

Ghantasala出土的铭文石板(EIAD 128)

在切入正题之前,Tournier教授先基于史料,对古代案达罗地区的政权及其统治时间进行了梳理。这些政权统治的时间和疆域皆有重合,客观上增加了历史研究的复杂性。在这一背景下,他将该地区佛教供养模式的发展分为三个阶段。

第一阶段为公元前二世纪至公元二世纪晚期(相当于中国的秦汉时期)。从供养人的构成来看,这一时期僧俗、男女的数量基本相当。富有的供养人主要包括长者、商人等。而普通的供养人有时在区域性政权的领导下,形成集体供养的社邑;但王室供养的记录阙如。从供养的形式来看,通常是为了募款修建窣堵坡(即佛塔)的某个构件,例如石柱、栏楯等。此外,供养人很少在铭文中表达其宗教目的,故其布施的行为与解脱的关系不明。

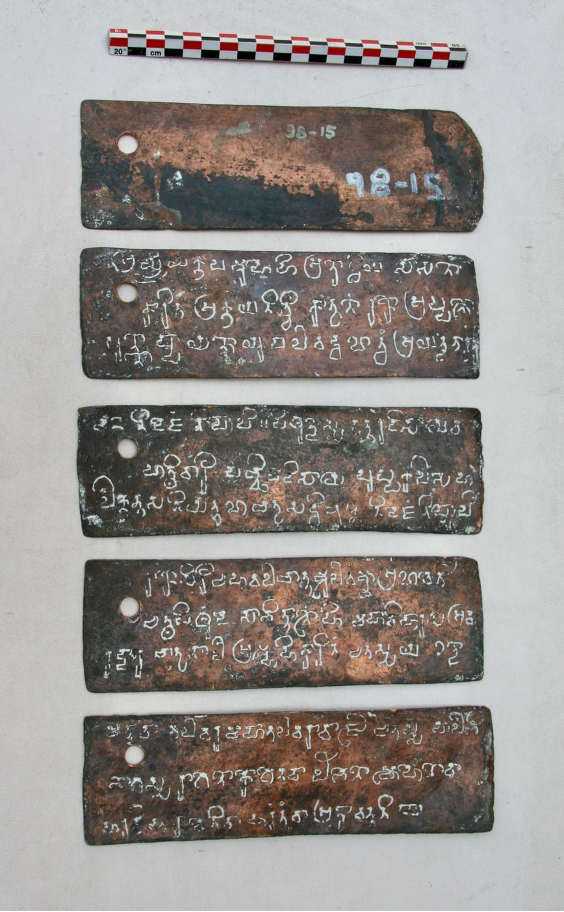

第二阶段约为公元230–325年(相当于中国的魏晋时期)。这一时期的供养人几乎全是在家信众,且通常与达官显贵、富商巨贾有关。僧人在这一时期逐渐演变成了受供养的对象,但没有尼僧的证据。王室直接供养的证据仍然鲜见。这一时期的供养方式发生了显著的变化,通常来说会赞助整座建筑物或佛塔,而非其构件。与此同时,供养人开始在铭文中明确表达其目的为解脱。此外,值得一提的是,这一时期出现了印度最早的铜牒铭文——迄今为止早期王室供养的证据,仅此一例。该铭文的年代约为公元三世纪晚期,内容为国王下令于某大佛寺西门外建造一座四边形僧院。

▴

印度最早的铜牒铭文 (EIAD 55)

第三阶段为公元四世纪到六世纪(相当于中国的南北朝时期),彼时该地区的政权主要是萨楞伽耶那王朝(Śālaṅkāyana)与毗湿奴孔汀王朝(Viṣṇukuṇḍin)。此二朝均有颇多王室供养的例证,而铜牒铭文成了国王布施宗教团体的定制。据统计,在萨楞伽耶那王朝治下,共有10例铜牒铭文存世,皆为国王布施的记录:其中建婆罗门寺8座,佛寺及毗湿奴寺各1座。而在毗湿奴孔汀王朝治下,有10例铜牒铭文与1例石刻与国王有关,其中3例铭文记录了王室对佛教的供养。Tournier教授总结道,这一时期的铭文几乎皆由王室授权,记录国王将某片土地或村庄布施给特定的宗教团体,并连带蠲免该地的税收。其目的不一而足,有战争胜利、子嗣绵延等世俗愿望,亦有解脱等宗教祈愿。

在讲座的第二部分,Tournier教授介绍了案达罗地区各佛教部派之间的联系,在铭文数据库的基础上,选取有关部派的铭文,建立次一级的数据库。选取铭文的标准主要有二:一、直接提及部派名称的表述,例如“部”(nikāya/nigāya)、“领受”(pari-√grah)、“回施”(ud-ā-√diś)等词;二、相对间接的表述,例如以复数属格形式出现的复合词、以“住”(vāsin)或“应住”(vastavya)结尾的复合词,以及从语境中可以判断为与部派归属相关的词。但凡出现诸如此类表述的铭文都应纳入研究案达罗佛教部派的数据库。

通过调查,Tournier教授筛选出了43例和佛教部派相关的铭文,其中39例出土于案达罗地区,2例出土于拘那伽那诃利(Kanaganahalli)遗址,2例出土于摩揭陀(Magadha)地区。他发现,约三分之一的铭文(共14例)此前未被发现或错误归类,由此可见,对该地区古代铭文进行重新普查是何等重要。此外,还有2例提到的地名很可能与某部派最大的寺院有关,故意义非凡。

Tournier教授将这43例铭文分为两类:第一类关涉地方性部派,多数传统上属兴盛于该地区的大众部,包括大林堂/大林山住部(Mahāvinaseliya,3例), 东山住部(Puvvaseliya, 8例), 西山住部(Aparaseliya,13例),未知某山住部(undefined-seliya,1例),制多(山)部(Cetika,1例),义成部(Siddhatthika,1例)以及王山部-说假部(Rājagiriya-Paṇṇattivāda,5则);凡32例,其中24例属诸“山住”(-śaila/seliya)部——顾名思义,即该部派以山为居所。第二类提及外来的跨区域部派,大多为非大众部,包括多闻部(Bahusutīya,4例),上座部-铜牒部(Theriya/Theriya-Tambapaṇṇaka,5例),化地部(Mahiṃsāsaka,1例)以及出自正量部的拘留拘罗(山)部(Korukulla,1例),凡11例。

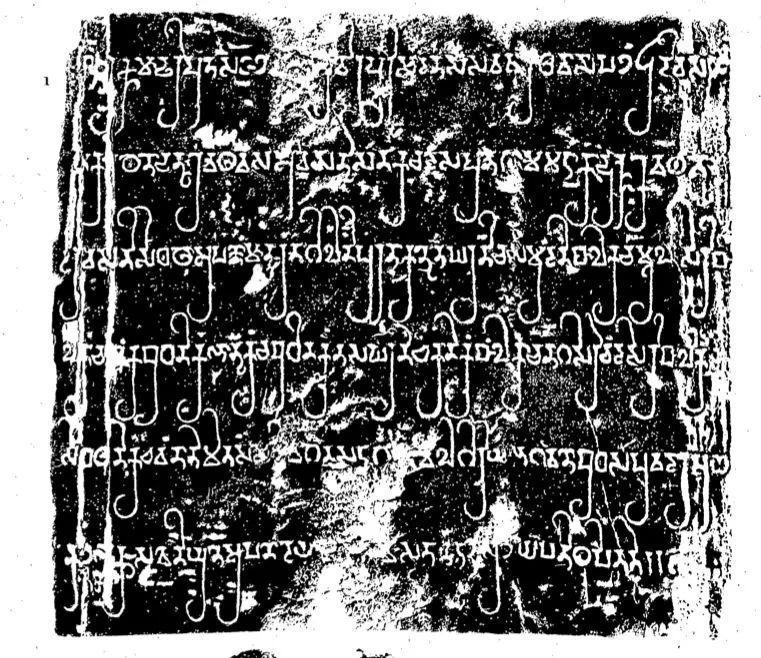

▴

公元三世纪铭文(EIAD 31)

以这些铭文为线索,Tournier教授综合传世文献和考古材料,对案达罗地区佛教部派的历史进行了梳理,并分析了几例似与大乘佛教相关的铭文。在一区立佛像的铭文中,他读出了一位僧人致敬“龙树阿闍梨”;虽然此龙树是否为中观论师龙树尚难以遽断,但这则材料无疑足令所有醉心于中观之学的人浮想联翩。此外,有三例年代为公元三世纪的铭文(EIAD 31-33)皆提及地名“羯摩伽域”(Kaṁmāka-raṭha),究其词义,恰可与藏文“业之域”(las gyi yul ’khor)一名勘同。后者于清辨(公元六世纪)《中观心论》自注《思择炎》藏译本中,作为东山住部的别称出现——据同样来自案达罗地区的清辨称,该部派有一部菩萨藏。Tournier教授据此推测,东住山部曾分裂为若干支派,其中一派居于“羯摩伽域”,并至迟于公元六世纪之前传承并发展了若干大乘佛典。

除了诸“山住”部的内部发展,有证据证明,这些案达罗地区的大众部支派也曾由于某些原因,千里迢迢地跨地域迁徙。Tournier教授注意到新德里国家博物馆所藏两区佛像与一区现存檀香山的佛像。这些佛像很可能是佛陀八相成道的一部分,从风格上看,近似于比哈尔邦库基哈尔(Kurkihar)遗址出土的部分造像,故大概率亦出于该地区能工巧匠之手。这些源自库基哈尔的佛像皆有铭文,文中提及两位供养佛像的僧人之名:慧光(Prajñāprabha)与无垢光(Vimalaprabha)。二人皆南印度人,且其法号中皆有“光”字,承袭自其本师。诚然,法号不必然与部派归属挂钩,但Tournier教授在调查铭文时观察到一个有趣的现象:在东山住部传统教区,以“光”为字的僧人不在少数。据此他进一步推测,慧光与无垢光亦原为南印度东山住部僧人,最初来自案达罗或瓶耆罗(Veṅgī)地区,于中世纪早期,由于某种原因向北长途迁徙,来到波罗(Pāla)王朝境内。若此说不谬,小小的铭文背后可能潜藏着一段波澜壮阔却鲜为人知的佛教史。

▴

佛像

新德里国家博物馆藏

最后,Tournier教授对本次讲座作结。他认为,在经济上,佛教从公元前二世纪到公元七世纪初,在案达罗地区是持续获得供养的;在政治上,直到公元四世纪初,佛教的社会地位是稳步提升的。然而,由于王朝兴替,从公元四世纪初开始,佛教供养的社会基础开始逐渐式微;随着克里希那河以南地区被拔罗婆(Pallava)王朝吞并,而克里希那—戈达瓦里河间之地被归入东遮娄其(Cālukya)王朝的疆域,那些王朝的统治者偏好供养婆罗门以及其他宗教团体。这与公元七世纪初玄奘在《大唐西域记》中的记载是相符的。

评议环节

▴

讲座现场

随后,叶少勇老师与陈瑞翾老师对讲座进行了评议。两位老师高度评价了Tournier教授在印度铭刻学与佛教史上的研究成就及其学术价值,并就讲座中提到的若干议题与主讲人展开了进一步的讨论。叶少勇老师回顾了实地踏查拘那伽那诃利遗址的经验,并且针对跟中观学派相关的证据,即疑似为龙树后学的供养人及清辨所记诸“山住”部传大乘佛典,发表了自己的看法。陈瑞翾老师针对讲座中提到印度最早的铜牒铭文,指出铜牒在物质性上有别于一般石刻材料,故其于印度中世纪成为某种与王权有着特殊关联的铭刻载体。也是由于这个原因,铜牒铭文后来发展成为国王布施土地的通例,作为行使仪轨主权(ritual sovereignty)的象征。追根溯源,这一传统或许正渊薮于中古案达罗地区。

在开放讨论环节,现场师生就Tournier教授讲座中涉及的材料和观点提出了诸多问题,涉及佛教供养的特点、佛教部派归属、铭刻研究方法以及佛教造像等。Tournier教授以开放的态度,对诸多问题都尝试给出回应,讨论一直延续到讲座结束后。