2024年5月15日下午,“北大文研讲座”第333期在北京大学静园二院208会议室举行,故宫博物院研究馆员段莹主讲,北京大学城市与景观学院副教授李溪主持。本次讲座为文研院“故宫与故宫学”系列讲座第十二讲。

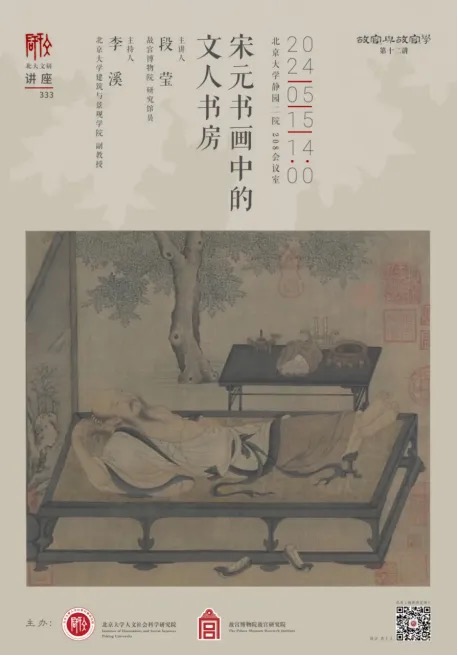

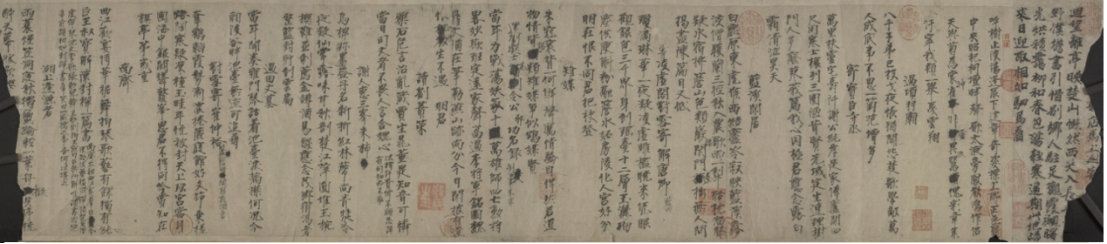

讲座伊始,段莹老师以苏轼《书杜甫桤木诗》作为引子。这件作品所书诗题原本不叫《桤木诗》,而是杜甫的著名七律《堂成》,“堂”就是杜甫草堂。诗云:

背郭堂成荫白茅,缘江路熟俯青郊。桤林碍日吟风叶,笼竹和烟滴露梢。

蹔下飞乌将数子,频来语燕定新巢。旁人错比扬雄宅,懒惰无心作解嘲。

▴

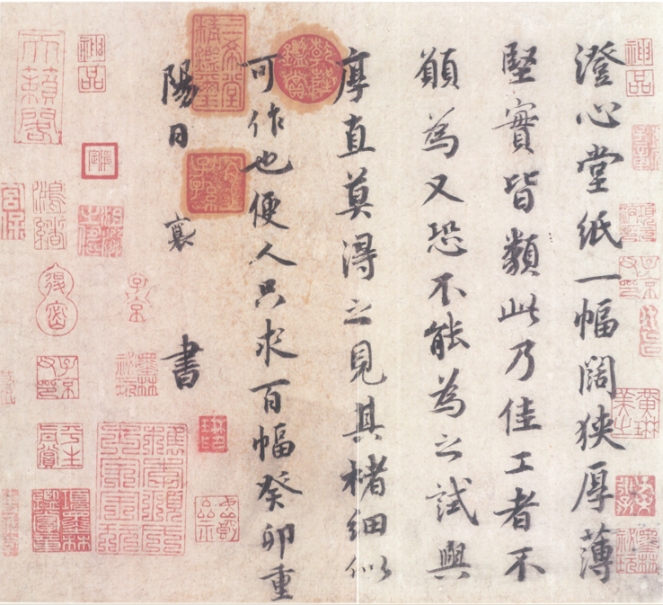

宋 苏轼《书杜甫桤木诗》

台北故宫博物院藏

杜甫在安史之乱中,经过数年的流离,最终来到成都,在严武等人的资助下,定居下来。在浣花溪边营建了草堂。向友人要来桃树、绵竹、松等装点环境,其中包括了桤木。“堂成”之时,桤木已经长得很高了,并且绵竹也成片,引来了不少鸟类。在这里,杜甫说“旁人错比扬雄宅”,提及扬雄的书房。杜甫草堂比拟扬雄宅,比的不仅是书房,更是主人。

苏轼此作无年款,从书风来看应当是中年时期所作,苏轼因乌台诗案被贬官到黄州,这一时期,他思念自己的家乡风物。或许是在营建雪堂前后,他想起了杜甫草堂。苏轼有《江城子》对营建雪堂的事情予以记录,在序言中,他提到陶渊明:“陶渊明以正月五日游斜川,临流班坐,顾瞻南阜,爱曾城之独秀,乃作《斜川诗》,至今使人想见其处。”元丰壬戌的春天,苏轼躬耕于东坡,“筑雪堂居之”,其景色“南挹四望亭之后丘,西控北山之微泉”,和陶渊明的视角极为相近,因此他会有“此亦斜川之游也”的联想。

陶渊明是中国文人的偶像,他的《归去来辞》既是文学名篇,也成为后世书画的重要的题材。元代何澄《归庄图》以分段的画面去呈现《归去来辞》的文意,在“审容膝之易安”局部中所画的简陋的居室应当就是陶渊明的书房,但就是这样一个甚至连名字都没有的狭小空间,却成为千百年来文人的精神的家园,古代的文人们每当遇到挫折或是出处之间的抉择,总会想起陶渊明。

▴

何澄《归庄图》“审容膝之易安”(局部)

从陶渊明的居所到杜甫草堂,再到苏轼的雪堂,通过一个斗室,能够见出古代文明精神的一脉相承。

书事与书斋

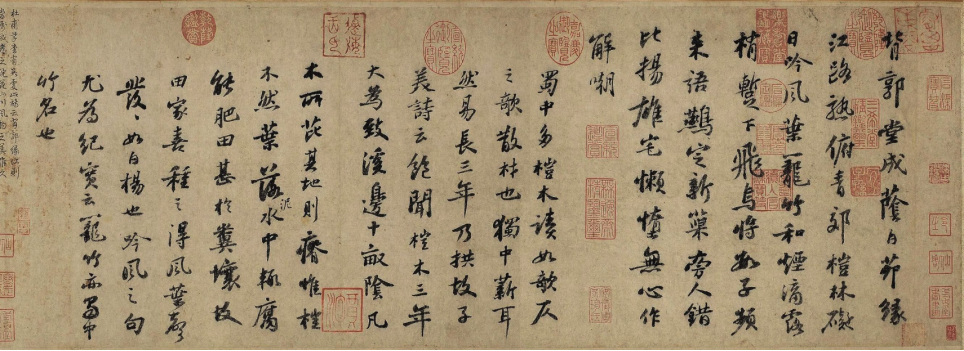

书法作品中比较早的提到读书的,是唐代欧阳询的《卜商读书帖》,这里的“书”不是一般意义上的书,而是指《尚书》,卜商即子夏,这一篇讲的主要是子夏读完《尚书》之后,向老师孔子汇报他读书的一些心得:

卜商读《书》毕,见孔子。孔子问焉:“何为于《书》?”商曰:“《书》之论事,昭昭如日月之代明,离离如参辰之错行,商所受于夫子者,志之于心,弗敢忘也。”

▴

唐 欧阳询《卜商读书帖》

故宫博物院藏

传为五代周文矩《琉璃堂人物图》中绘有三位文士和一位高僧围坐,他们应当是坐在一个书斋里面,因为他们的旁边有一个很大的书桌,桌上摆放着一些文房用具。据张乔《题上元许棠所任王昌龄厅》诗“琉璃堂里当时客”句,“琉璃堂”正是王昌龄的书房。王昌龄交往的诗人,有岑参兄弟、綦毋潜、李颀、王维、刘眘虚等人,画中或许即有这些盛唐名家的身影。

宋代反映读书之事的诗文增多,像黄庭坚《读书绿阴帖》 中所言:“读书绿荫,颇得闲乐,甚善甚善。”朱熹写给张栻的《城南倡和诗》里也有《山斋》一首,是一首五言绝句,但境界阔大:

藏书楼上头,读书楼下屋。怀哉千载心,俯仰数椽足。

处在方寸斗室之中,但却思接千载,指向浩瀚和广阔的宇宙天地,可以见出他作为理学家的思想境界。

元代刘贯道的《消夏图》画了一幅文人靠在榻上的画面,这个场景让人想起孟浩然的“散发乘夕凉,开轩卧闲敞”;画面中文人的背后有一个屏风,屏风上画的也是坐在榻上读书的场景,相映成趣,能够见出刘埙《答友人论时文书》所描述的“今幸科目废,时文无用,是殆天赐读书岁月矣。寻求圣贤旨趣,洗濯厥心,先立其大,岂不油油然有颜曾自得之乐”这样一种元代文人的生活状态。

宋代时,文人对书斋十分看重,在书法作品后,往往会提及作于某个书斋。林逋《自书诗》中即有一首名为“春日斋中偶成”,落款里也特别提及写于“孤山北斋”;黄庭坚《致景道十七使君诗》落款也标明他的“酺池寺书堂”。

宋人的信札中涉及很多有关在书房中进行的活动。曾布《质夫帖》即提到“悠游图史之间”,黄庭坚《诸上座帖》在落款中称“明窗净几,它日亲见古人,乃是相见时节”,“明”和“净”讲的得是内心,将书斋与内心世界联系在一起。

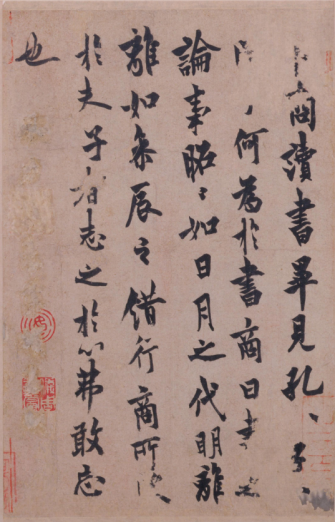

薛绍彭的书札中则记载他访求书画的经历。《晴和帖》中提到他想要看制墨大家李承晏、张遇所制墨,并且称如果能够得到李承晏的真品、完品,甚至不惜用王羲之《异热帖》来交换;《昨日帖》提到米芾约同吃饭,“饭罢阅古书”;《元章召饭帖》提到“偶得密云小龙团,当携往试之。晋帖不惜俱行”,可见围绕书画进行交换和鉴藏活动之于米芾、薛绍彭等,已经成为一种生活的日常。

▴

薛绍彭《晴和帖》

故宫博物院藏

宋人对文房用品也十分考究。如蔡襄《澄心堂纸帖》中称其有“澄心堂纸一幅”,想请工匠依照“阔狭厚薄坚实”进行仿作。梅尧臣诗“余传澄心古纸样,君使制之精意余”也提及仿制澄心堂纸,可见在当时文人当中,此类行为十分普遍。

除了纸,还有砚。蔡襄《大研帖》称“大研(砚)盈尺,风韵异常”,此帖写给藏砚名家的对象唐询是一位收藏砚的名家,他在《砚谱》中曾自述“十五六岁,即笃喜砚墨纸笔,四者之好皆均。若墨纸笔,居常购求必得其精者,但取用之不乏。至于可爱终身,独砚台而已”。

▴

宋 蔡襄《澄心堂纸帖》

台北故宫博物院藏

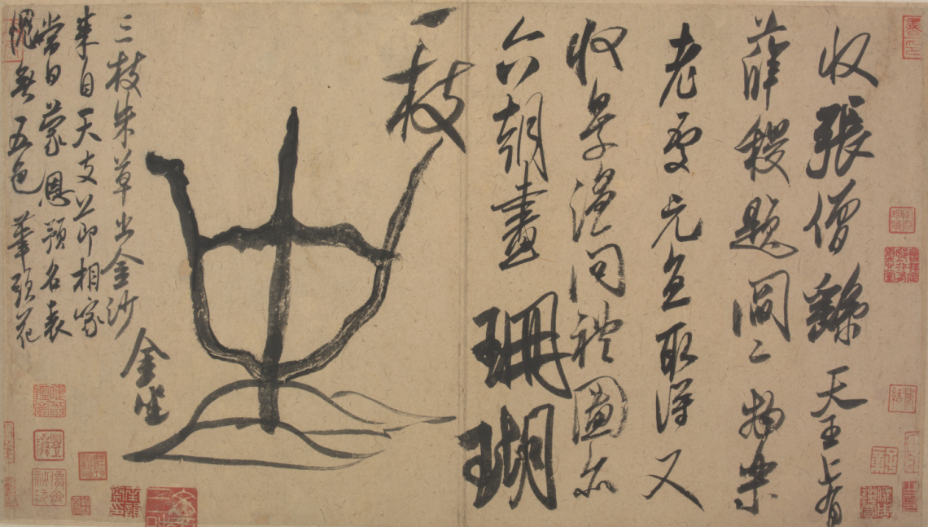

米芾对文房工具也很热衷,作有《研山铭》《乡石帖》等,《春渚纪闻》载宋徽宗让米芾用“御案间端研”来书“书一大屏”,写毕后,米芾即捧研跪请说:“此研经赐臣芾濡染,不堪复以进御,取进止。”徽宗大笑并将砚赐给他,米芾“蹈舞以谢,即抱负趋出。余墨沾渍袍袖,而喜见颜色”,成为一段轶闻。《珊瑚帖》中记载了他所收的张僧繇等人的六朝画,其中还包括珊瑚笔架一支,可能是兴之所致,竟随手画了一个笔架的图样。

▴

宋 米芾《珊瑚帖》

故宫博物院藏

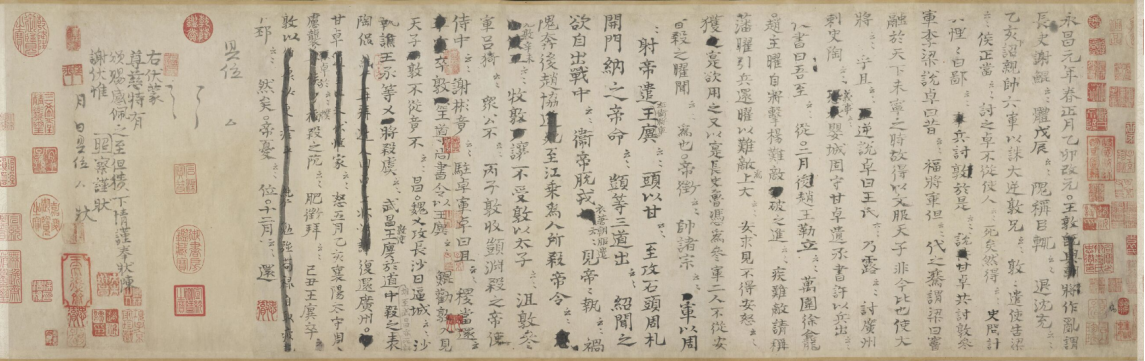

传世手稿能够还原文儒者在书房中的著书场景。如司马光《通鉴稿》后,有柳贯、黄溍、宇文公谅、朱德润、郑元祐五家跋。对于元代的这些汉族的知识分子来说,“国史”的修撰对他们来说是一种历史赋予的使命,所以面对《通鉴稿》,他们寄予的情感深刻而复杂,手稿从司马光书法到了元代诸公处,实际上完成了一次升华。

▴

宋 司马光《通鉴稿》

中国国家图书馆藏

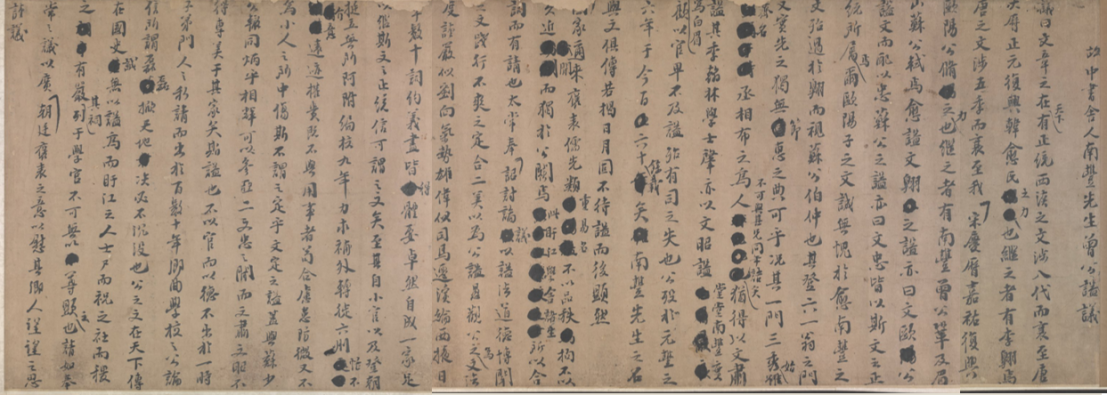

另一件是南宋刘汉弼《曾南丰先生谥议稿》,根据宋制,只有正三品以上的官员才有资格定谥号,而曾巩官至中书舍人,为正四品,并未达到定谥号的品级;但是这个规定在南宋有所松动。魏了翁嘉定年间上《奏乞早定周程三先生谥议》请求为周敦颐和二程定谥:“臣闻谥者行之迹,昔人所以旌善而惩恶,节惠而尊名也。爰自后世,限以品秩,济以请托,于是尝位大官者,虽恶犹将饰之,品秩之所不逮,则有硕德茂行,而不见称于世者矣。”认为定谥不应受品秩约束,而应以德行为先。并言朱熹、张栻皆已赐谥,朱熹、张栻分别官至从四品、从六品,品秩都不高;这说明定谥的规定已经开始松动。《谥议稿》亦言朝廷近来“褒表儒先”“不以品秩拘”。在谥议松动、褒表儒先的背后,与理宗端平、淳祐年间对理学的推崇有关,刘汉弼对曾巩的谥议正是以此为背景。

▴

南宋 刘汉弼《曾南丰先生谥议稿》

故宫博物院藏

还有一件是陈洎《自书诗》残卷,元丰四年十一月,陈师仲请苏轼为祖父陈洎的诗稿题跋题跋。苏轼《答陈师仲书一首》提及此事云:“先吏部诗幸得一观,辄题数字,继诸公之末。”与传世题跋恰相吻合。时苏轼因乌台诗案贬官黄州,一些亲友唯恐避之不及,家人也为避祸而焚毁诗稿。而陈师仲则特地与之亲近往来,并以所藏苏轼诗稿为之编《超然》《黄楼》二集。陈师道也是如此,其《却扫篇》记载:

陈无己尝以熙宁、元丰间事为编年,书既成,藏之庞庄敏家……绍圣间,庞氏子惧为己累,窃其书焚之。世无别本,无己终身以为恨。

同样不畏严峻的政治形势,将乌台诗案前后事件记录下来。由此可见陈氏二兄弟不畏严峻形势与苏轼交往,体现出他们的古耿之气,这件作品实际上也为乌台诗案前后的人物关系提供了实物的佐证。

▴

宋 陈洎《自书诗》残卷

故宫博物院藏

斋轩铭记

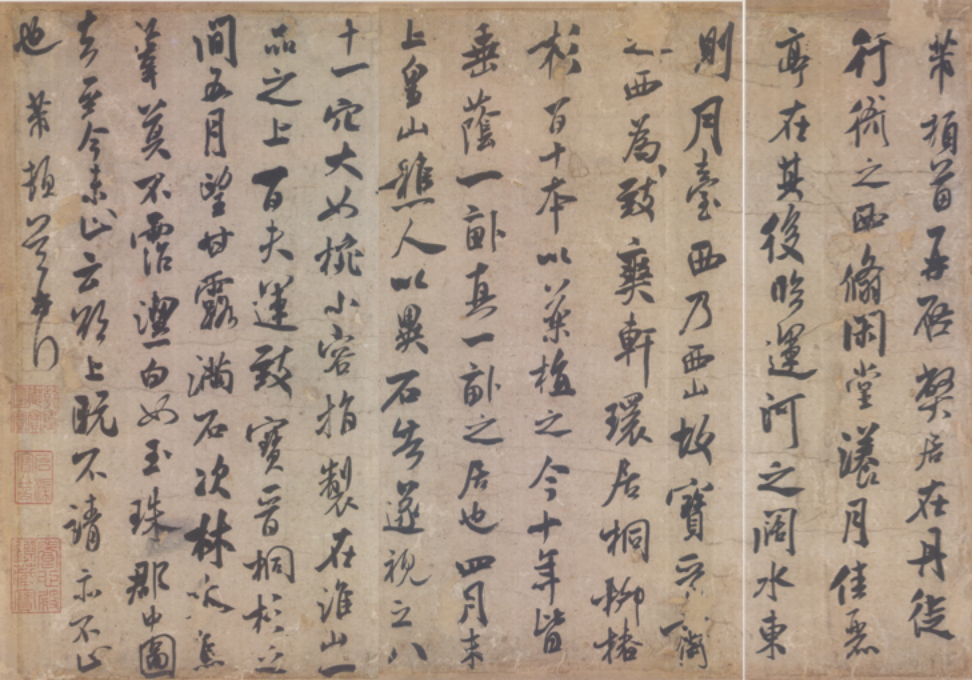

宋元文人有一些书斋非常有名,围绕书斋也有不少的作品传世。米芾有“宝晋斋”,因其所藏三个晋帖(王羲之《王略帖》、谢安《八月五日帖》、王献之《十二月帖》)而得名,米芾《甘露帖》中提到他的宝晋斋的位置以及周边环境:

在丹徒行衙之西,翛闲堂、瀁月佳丽亭在其后。临运河之阔水。东则月台,西乃西山。

四月末,米芾又得到一“八十一穴大如碗,小容指,制在淮山一品之上”的异石,于是他让工人运到“宝晋桐杉之间”以供欣赏。五月望日,突然“甘露满石,次林木蕉苇,莫不霑,洁白如玉珠”,成为一道奇景。

▴

宋 米芾《甘露帖》

台北故宫博物院藏

元代《百尺梧桐轩》图后有周伯琦、张绅、倪瓒、宇文材、饶介、王蒙、马玉麟七家跋,落款是赵孟頫,傅熹年先生考证此图是画给张士诚的兄弟张士信。画风近于当时的画工盛懋。盛懋虽然是职业画家,但和当时的文人交往甚密,对于文人的趣味也有非常准确的把握,盛懋《山居纳凉图》正是展现文人山居的图景。盛懋传派众多,赵孟頫款《松阴晚棹图轴》《松阴高士图轴》可以看到明显受到盛懋的影响,但是画法更加刻板,在艺术水平上达不到盛懋,但与《百尺梧桐轩》在设色和画法上都较为接近,说明当时程式化的文人小品画已经开始出现。

▴

元 《百尺梧桐轩》图

上海博物馆藏

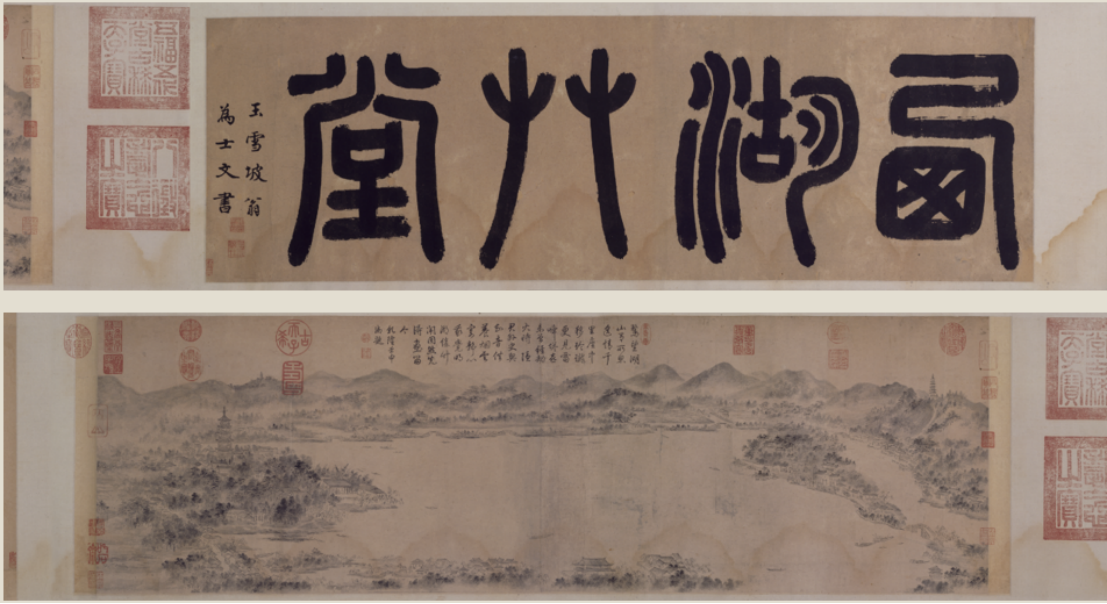

传为元莫昌《西湖草堂图》将一个真的书斋名、和一幅假画和来自不同地方的各家写给同一个人的书记联系在一起,虚构了一个“西湖草堂”的故事。

通过比对,可以发现《西湖草堂图》是明代以后对南宋李嵩《西湖图》的临仿本,但是作伪者将其置于莫昌名下,且把元代名家白珽、张翥、仇远、张雨、桑维庆等跋语拼凑至一处,在四跋中,白珽《拟题莫景行西湖写真画》应是为莫昌所绘西湖图作跋,作伪者以此出发,先后拼配了一幅明人西湖图。“西湖草堂”为周伯琦所书褚奂书房之名,亦被作伪者搬来作为引首,凑成了一个有名、有图、有诸名士题跋酬唱之景的莫昌“书房”。西湖是莫昌与诸公高会的处所,同样也与仇、白诸故老关系密切,故更易欺世惑众。作伪者对于“西湖草堂”书房及情境的拼接虚构,无疑是为迎合世人对于莫昌及南宋故老交游的情景想象。

▴

(传)元 莫昌《西湖草堂图》

故宫博物院藏

莫维贤名昌,字景行,一字维贤,钱塘人,为元末明初文人。据凌云翰《莫隐君墓志铭》,莫昌生于大德六年(1302,壬寅)六月二十一日。其祖上宋时曾做过刑部侍郎,自六世祖徙居钱塘后数代,至莫昌父辈,皆无功名。《墓铭》载其“以宗远泽斩,思振家声,以为世楷。时处士以君之善承意,遂及时行乐,优游以卒岁焉。君大治第西河,扁其堂曰‘有政’,请处士法师合家族以居之”。”莫昌应是出自钱塘豪阔之家,有意振扬家声,遂广建第宅,招揽名士。莫昌虽年少,但善于礼敬文士,故而聚拢了众多名流故老。当时名士如黄溍、赵雍、张翥,耆老如仇远、白珽、汤炳龙、邓文原等,皆与莫昌往来。

从鲜于枢《御史箴》后莫昌跋来看,他早年还曾拜谒过赵孟頫,跋云:

……予昔居湖滨时,与赵文敏公寓舍相邻,求题此卷,公展玩再三,谓予曰:“人皆知伯几书之妙,而不知其所以妙,惟我知之。” 叹赏良久,握笔跋于纸尾。噫,观公此跋,则鲜于之书法可知,又足以见前辈之服善也。至正壬辰孟春。吴兴莫昌书于南屏快雪斋。(至正十二年,1352)

赵孟頫卒于至治二年(1322),从莫昌生年来看,其与赵孟頫能够有所交集,且应在二十岁以前。赵孟頫题于《御史箴》后、评价鲜于枢书法的名句“伯几书笔笔皆有古法”,就是应其请所写。

段莹老师指出,仇远、白珽二跋都为极晚笔。白珽此跋应作于七十余岁以后上,对照其作于七十五岁的《小圃五绝帖》和作于七十六岁的《陈君诗帖》,可以看出其晚年笔法的苍率老健。仇远书法此跋书法亦大概写于老迈之时,笔力衰退,元初名工已然老迈,还是愿意为莫昌写跋,可以看到他们的交谊之厚。

▴

《御史箴》

汤炳龙、仇远等、乐元璋、郭大中、泰不华、莫昌跋

接下来,段莹老师介绍了藏品和斋名之关系,以及斋名轮迭背后的鉴藏之绪。

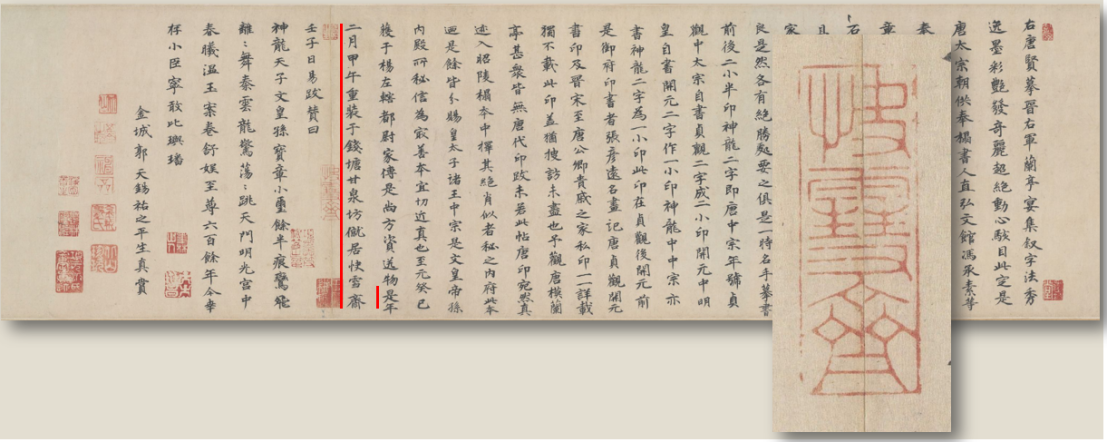

莫昌书房,见于款识中的有“快雪斋”。“快雪斋”作为书房之称,元初时即为郭天锡所用。郭天锡因收藏有王羲之《快雪时晴帖》真迹,故以此名斋。周密《云烟过眼录》在郭天锡所藏条下著录云:“晋王右军《得告帖》……《快雪时晴帖》,皆真迹,有米老跋,遂以名斋,且刻石。”可知“快雪斋”之称与《快雪时晴帖》收藏之间的关系。

郭天锡字祐之(右之),号北山,金城人,为元初北方著名收藏家,与周密、鲜于枢、乔篑成等皆有往来。郭天锡为文士出身,又精于鉴定,藏品亦多精好。其所收藏者不仅有《快雪时晴帖》真迹,传世的神龙本《兰亭》、晋人《曹娥碑》、欧阳询《梦奠帖》、虞世南《汝南公主墓志铭》、米芾《珊瑚帖》等诸多名迹也都曾经为他收藏。

从郭天锡《神龙兰亭》跋语中称“僦居快雪斋”,即租住的房子中命名“快雪斋”,可见书斋未必是一个固定的地点,而是随人流动的。

▴

郭天锡跋《神龙兰亭》

故宫博物院藏

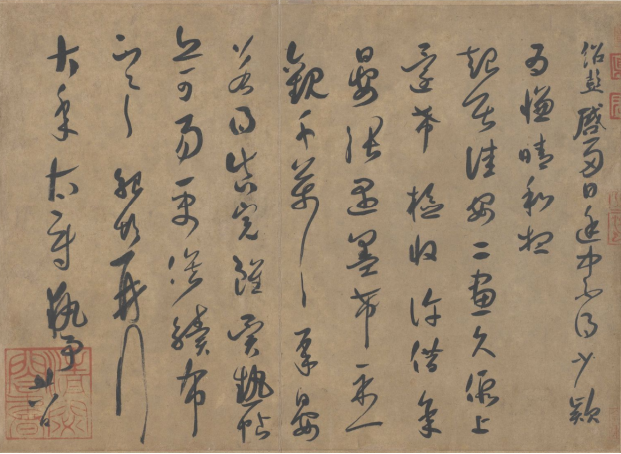

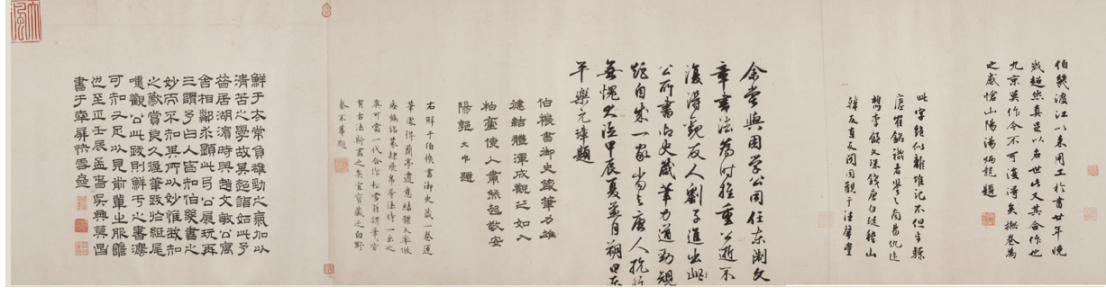

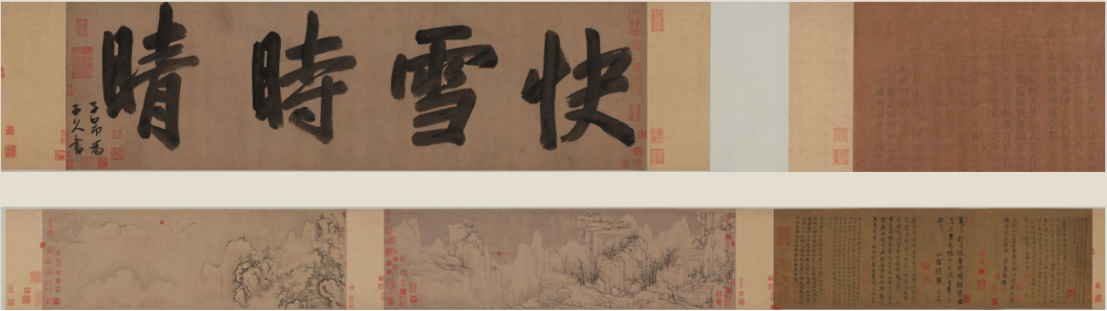

莫昌斋名“快雪斋”,亦与收藏有关。莫昌收藏有黄公望《快雪时晴帖》,黄公望还把赵孟頫为他写的“快雪时晴”四个大字赠给了莫昌以凑成双璧。落款“子昂为子久书”,又有黄溍、张翥、黄公望、段天祐、倪中及莫昌题跋,并张雨临《快雪时晴》。

▴

赵孟頫、黄公望、徐贲《快雪时晴》书画合璧卷

故宫博物院藏

从题跋内容看,诸公皆是为莫昌收藏两件“快雪时晴”而作。其中,赵孟頫“快雪时晴”四大字是黄公望转赠给莫昌。黄公望跋云:“文敏公大书右军帖字,余以遗景行,当与真迹并行也。”黄溍跋亦云:“此四字公为黄君子久作。子久以遗莫君景行,而景行遂以名其斋云。至正五年九月二十日。”由黄溍跋,则知莫昌得黄公望所赠并以名斋,在至正五年(1345)前。

又据莫昌题跋云:

古人临帖,妙在得其意度,不特规规于形似,而□□文敏公临右军帖为多。予家藏《快雪帖》久矣,公□覆题识于上,可见其珍重之深也。又摘此四字展□之,虽大小形似之或殊,其意度则得之矣。遂揭之斋中,以并传不朽云。南屏隐者莫昌识。

可知莫昌先收藏有右军《快雪时晴帖》,其后又得黄公望所赠,合为双璧。跋下钤“时习斋”印。其跋《御史箴》年款为至正十二年(1352),时在受赠以后,落款已署“吴兴莫昌书于南屏快雪斋”。

“快雪斋”作为书房之称从郭天锡到莫昌的沿用,一方面反映出藏品的流传,另一方面也揭示了南宋士人入元后五十年间鉴藏和交游的另一条线索。从传世作品及题跋来看,莫昌景慕的赵孟頫,从学的仇远,以及往来密切的白珽、汤炳龙、张楧、邓文原等,都是由南宋入元的宗室、名人,包括他景仰的鲜于枢,也是其中的重要人物,他们在元初时就构成了一个鉴藏交游的小圈子,传世如《武林胜集》等,都反映出他们雅集的盛事。

鲜于枢置困学斋后,时常邀请友人品鉴书画。至元三十年(癸巳,1293)三月二十八日,周密至困学斋,观郝清臣所留四卷书画。至元三十一年(甲午,1294)九月十一日,于困学斋观司进所藏山水。元贞二年(丙申,1296)正月二十五日,赵孟頫、盛元仁、郑君举于困学斋之水轩观赵孟坚水仙。赵孟頫对该画赞赏有加,跋曰:“吾自少好画水仙,日数十纸,皆不能臻其极。……今观吾宗子固所作墨花,于纷披侧塞中各就条理,亦一难也。虽我亦自谓不能过之。子昂。”周密亦有诗跋于其后。大德二年(戊戌,1298)二月二十三日,赵孟頫、郭天锡、周密、乔篑成、王芝、邓文原等集于鲜于伯几池上,同观郭忠恕《雪霁江行图》及右军《思想帖》。将他们联系在一起的,除了鉴藏之好,在深层次上则是出于南宋文士之间的认同,这一群体在元初带有一定的遗民色彩。

莫昌生年较晚,却以一介少年,交游于南宋诸老及其门人之间,参与进元初南宋士人群体鉴藏在元代中后期的发展脉络。这首先与莫昌收藏的倾向性有关。如其收藏的鲜于枢《御史箴》,后有邓文原、张楧、周驰、汤炳龙、仇远、白珽、乐元章等跋,诸家题跋多寓缅怀之意,应作于鲜于枢辞世后不久。乐元章跋特别提到此卷在刘子进手,时大德八年(甲辰,1304)。其后方入莫昌手。这样的书迹及其题跋在故老心目中的意义自然是超越作品本身的。从《御史箴》到《快雪帖》,不断启发着南宋故老数十年来的集体记忆。而莫昌也在这样的收藏和往来中,逐渐加深了他与这一群体的密切认同。

作为豪阔之子,莫昌与诸老的交往并非流于表面,而是全面向其他们靠拢。他师从仇远,以张翥为师友,着力学诗,书法亦以篆隶见长。《书史会要》言其“隶意古拙”。《墓铭》云其“篆法《峄山碑》与《汉石经》,动有古意。方外碑牓,其迹甚多。”。《两浙金石志》载其有香林洞摩崖隶书,又有石屋山顶天然庵洞侧隶书“广莫子”三字。存世两跋皆为隶书,沉厚古雅。恰可以看出莫昌对于赵孟頫诸公所倡导的复古倾向的接续和力行。

《快雪帖》的收藏,从元初在士人间的流转,到在莫昌这里成为一个事件,相关斋名的迭续,使人窥见鉴藏活动与集体记忆的历时变迁。无论“西湖草堂”之伪,还是“快雪斋”之真,背后都揭示出以莫昌为线索的元初南宋故老的鉴藏活动在元代中后期的延续与发展。

评议环节

▴

讲座现场

评议环节,李溪老师总结指出,文人书房为他们与朋友之间的交往,以及书画的收藏,鉴赏的相关活动提供空间,承载着文人对于天下的关切和对于历史的一种责任感。书房不仅成为文人之间交往的“证据”,同时也证明了在文人群体当中,书房本身就是一个“精神高地”般的存在。