2024年9月8日下午,“文研读书”第57期在北京大学静园二院208会议室举行。本次研读会围绕洪越老师的新著《礼法之外:唐五代的情感书写》展开。与谈的学者有:北京大学中文系教授张鸣,北京大学历史学系教授陆扬,中国社会科学院文学研究所研究员刘宁,北京大学中文系教授张剑,北京大学中文系长聘副教授李鹏飞。

活动伊始,洪越老师对新书的内容、思路和主要论点做了简要介绍。该书主要考察中晚唐文学创作中的男女情感书写。这一时期文体类型多样,不仅诗歌出现了咏寄、悼寄等新形式,传奇小说也发生了许多变化,而男女感情也通过文人宴会、歌咏传唱等契机发展出公共性质。咏情在一定范围内形成文化价值,同时咏情人也在用情感故事进行自我的文化定位。对此,洪老师借用韦勒克(René Wellek)和沃伦(Austin Warren)将文学研究划分为“内部研究”和“外部研究”的思路,从文本结构和文化(同类文本)传播两个层面探讨这个新的情感现象。

既往研究往往将诗歌、小说、笔记等作为不同范畴的文体处理,但是这种文体分化在唐代并未完成。若将不同文体传达的故事共同考察,更能看出其中普适的价值观念,书中的个案研究因此关注作家创作时的人生阶段、交际圈和社会背景,兼及个体写作与社会文化间的互动。政治和艳情的关系是书的主要线索,而“写情”何以成为文人共同关心的话题,应首推清流文化的影响。在唐玄宗以后,科举制塑造政治文化身份的功能日益增强,文学被士人认为是一种取得成功的手段。中晚唐的情感书写者多为进士或文士出身。写情是年轻诗人彰显才华、获得文学声誉或表现阶级身份的重要方式。政治和艳情互为表里,情诗的高峰正是唐代清流政治的高峰。但正如《李娃传》的案例,男女激情有时会使年轻士子偏离生活正轨,情感与仕进也存在矛盾的一面。情感同时是文人在家庭和政治之外的规避空间(比如杜牧的青楼意象),是想象中与朝野生活对立的自由世界。

▴

洪越著《礼法之外:唐五代的情感书写》

北京大学出版社,2024年

具体到个别诗人,元稹、白居易各自书写了唐代私、公领域的情感。沈亚之代表了晚唐诗坛的地方特征,杜牧更进一步发展了风流的个人形象,韩偓的晚唐艳诗在形式尺度上又有变化……中晚唐写情的丰富性给人惊喜,情是文人们共同构建的一种多棱镜般的文化大观。至于五代的情况,洪老师则认为需要谨慎地单独分析。

讨论环节

进入讨论环节,陆扬老师首先发言。他认为洪越老师的新著从唐史研究的角度也很有价值,尤其对清流文化的理解有独特贡献。以往中晚唐文学研究和历史学科研究结合不深,本书对此则多有突破。中晚唐各类的书写实质上都是士大夫进行的文化工作。尤其需要从文学研究检讨政治文化精英如何建立自我认同,因为文学作品是重要的身份塑造途径。唐代文人都有自己的地方生活,地方文人都对中央的核心文化提出挑战或应对。其中的主导力量直至五代都发生影响。书中对经典文学个案做了新的历史梳理,尤其徐铉和韩熙载一文的论证技巧非常巧妙。沈亚之和沈既济、沈传师的可能关系也很具创见。从唐人文风和家族文学特色的角度出发,可以重新把握唐五代的文化走向。陆老师最后谈到墓志材料中的“浪漫书写”。晚唐时期,由于古文特别适合用于书写叙古和私人意味的事件,因此重要人物的墓志越发频繁使用古文,这或许也是值得关注的一种文化现象。

▴

【明】唐寅 《韩熙载夜宴图》

绢本 立轴 设色 146.4x72.6 厘米

台北故宫博物院藏

刘宁老师认为读洪越老师的新书很受启发,她回忆自己写作讨论唐宋之际诗歌演变的博士论文时,观察到艳诗创作与文官群体有着某种内在联系。喜爱艳诗创作的,多是仕途发展顺利的文官阶层核心成员,而身处文官群体边缘的寒素之辈,则较少写作艳诗。中晚唐艳情创作流行是宋词繁荣的重要渊源,两者都应该放在文官政治发展的背景下来认识其意义。如今读洪越老师的新书,进一步打开了对这一问题的认识视野。洪老师深入地剖析了艳情创作所具有的彰显文学官员政治身份的意义,将唐五代艳情写作涉及的诗歌、小说等各种题材综合起来观察,以开阔的视野,细致地呈现了其中所蕴含的身份认同、身份表达意义。书中有启发之处很多,比如对韩偓及其《香奁集》的分析。刘宁老师以前感到韩偓学习李商隐,但过于绮艳、缺少骨力。洪老师在新书中则认为韩偓自觉地将情感书写进行汇集和综合,和他身历丧乱的人生经历密不可分。这些见解不仅增进了对《香奁集》的理解,也有助于理解《香奁集》在历史上所产生的影响。此外,书的下编从结构、修辞等角度,分析唐五代情爱表达的“语法”,有很多别开生面的观察,读后有不少收获。

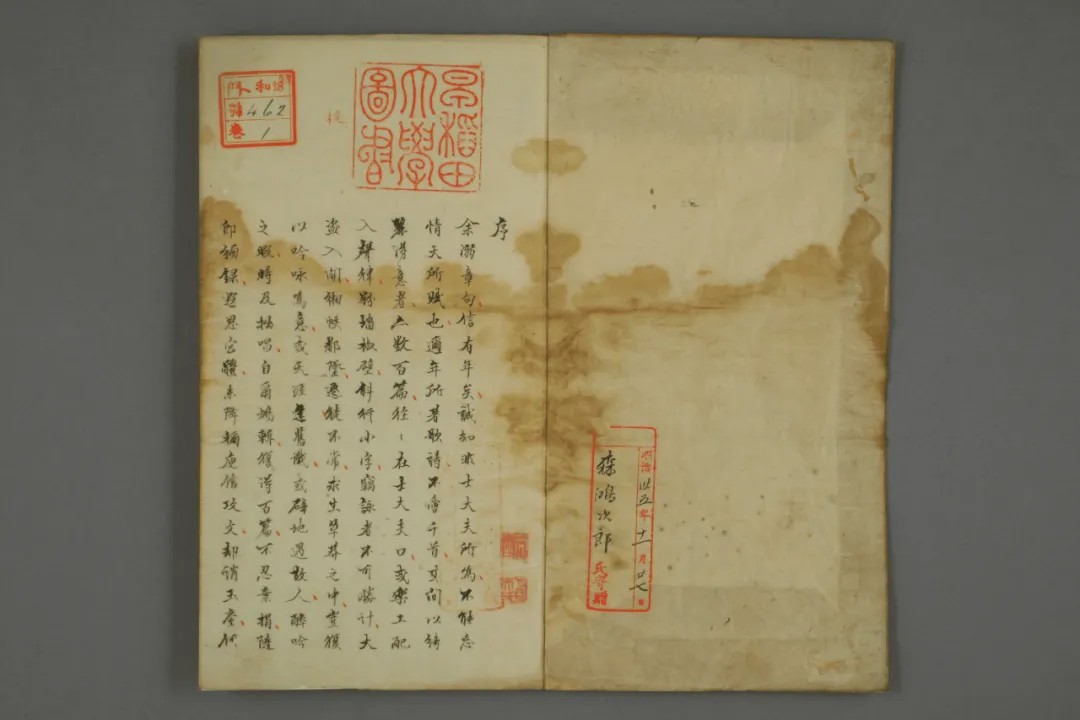

▴

早稻田大学图书馆藏《香奁集》抄本

张剑老师从选题、方法、文献和写作语言四个方面肯定了洪越老师的新书。近来对各类爱情的书写研究越发受到重视。本书下编采用类似《故事形态学》的方式,打破文体界限,兼采历史学研究成果,有诸多精彩与创新之处,同时也注重史料辨析,颇为严谨。作者的行文在欧化表达和汉语表达之间,在中国与海外学术风格之间做到了很好的平衡。张老师还谈到,新书所言情感是婚姻之外的男女之情,但是书中讨论的有些作品却溢出了这个范围。目前书中个案研究的重点放在了揭示作者的社会关系和政治文化层面,但是对作者的内在情感需要讨论并不太多,希望洪老师的后续研究能对多类型的情感有更全面关照,更好揭示情感书写的外在因素和内在驱动之间的关系。张老师还对材料点校和征引格式提出了建议。

李鹏飞老师的研究领域横跨唐代小说与明清小说。他在早年的学术研究中诧异于唐人小说对婚外情和禁忌情感的格外偏好。过去的文学史多将艳情文学作品视为一种堕落腐化的题材。近四十年来,对这一题材作品的评价稍微客观正面了一些,但依旧表现得颇为谨慎。洪越的新著则从中晚唐的具体历史情境出发,对此一现象给出了比较客观公正的评价,从多文体考察的角度对此现象做出了很全面、也很有说服力的解释。艳情题材几乎贯穿了整个中国文学史:最早可以追溯到《诗经》的时代,此后兴盛于齐梁宫体诗中,在初唐的宫廷诗歌中也得到了延续。经历了盛唐的中断和中唐的复兴,又在晚唐五代达到了鼎盛。明清小说,尤其是狭邪小说,也继承和发展了这一题材。那么,唐代艳情诗为何会在中晚唐五代迎来一个新的兴盛期?陈寅恪先生曾在《元白诗笺证稿》的《艳诗及悼亡诗》一章中指出,唐朝经历安史之乱后,在德宗贞元时进入一个短暂的安定期,朝野开始出现粉饰太平和娱嬉游乐的风气,文坛也相应发生很大变化,形成一种崇尚文词、矜诩风流的风气。唐德宗贞元时期开始出现的艳情诗书写,晚唐以韩偓为代表的诗人大量写作艳情诗歌,都和洪越老师所说的唐后期科举制度制造的大量词科进士、清要官、清流文化密不可分。李老师认为洪老师写作的特点是将宏观的历史把握、细致的文本分析和感悟式的阅读结合得比较好,譬如书中对《本事诗》中王维、宁王与饼师夫妻的故事系后人根据王维诗歌虚构而成这一点的判断,一些故事引述唐人诗歌时对其标题、文句的细微变动是出于故事表达的具体需要等等,都是该书在文学研究方法上的重要贡献。但李老师也指出,艳情诗固然如洪老师所说,不只是人的情感的自然表达,更受到特定社会文化思潮与价值观念的制约,但仍不应忽略人的自然性情需求这一最基本的影响因素。或许可以说,越是天才的作家越追求个性与情感的自由,这或许是艳情诗或情感表达超越时代历史限制的一个共通性之所在。

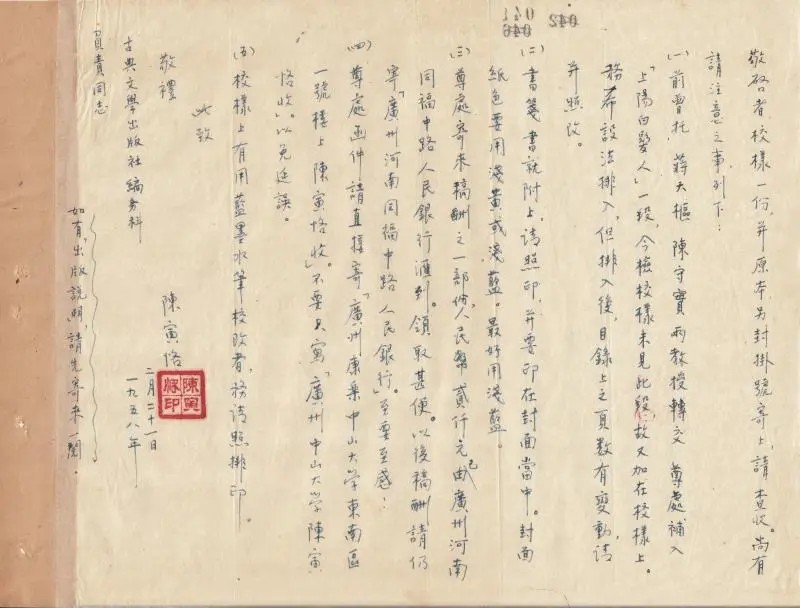

▴

陈寅恪阅《元白诗笺证稿》原稿及校样后

寄回古典文学出版社并附信(1958年2月21日)

艳情文学通常被视为糟粕,不过张鸣老师认为,文学文本是不是“糟粕”,取决于如何观看。即便是“糟粕”,也可能存在特殊的意义。洪越这本书的价值就在于它为所谓的“糟粕”赋予意义,让读者认识到中晚唐五代艳情文学的重要性。对于艳情文学的重要性,张鸣老师做了几点补充。宋以后艳情故事、模式、人物、典故的源头都能到中晚唐文本中寻找,可以说中晚唐为后代的艳情书写奠定了感情基础和文化观念。古代男女情感书写的文化传统和道德观念在中晚唐发生了巨大变化。从梁陈初唐的宫体艳情模式转变为中晚唐五代新型士人的艳情,晚唐士人的艳情活动和艳情文学在很大程度上塑造了中国文人的风流观和才子佳人观。同时,新书将风流文化作为情感书写外部的文化条件探讨新文化、新形式和诗人的关系,的确能够揭示中晚唐写作的丰富性,但是似乎缺乏更高的概括性。在具体内容上,洪越老师分析《花间词序》时指出后代文论对艳情诗词的解读并非诗作者的标准,极具启发性。但是认为《花间词序》确立了词的雅正地位的主张似可商榷,所谓词的“本色”在当时应该还是强调其音乐文学的特征。对词文本的展开解读,以及从音乐文本特征上如何联系敦煌曲子词、南唐词,还有探索的余地。

在研读会的最后,洪越老师还和现场观众就诗人对礼法内外感情的写作选择是否折射出诗人的个性倾向、晚唐艳情诗出现的正当性、歌舞对唐代小说的促进作用等问题进行交流。洪老师认为情感作为自然需求和社会推崇对象的普遍性与特殊性还需具体辨析。诗人对礼法内外的感情书写还有解读的广大空间。陆扬老师补充说明“情”除了是一种感情书写,还是一种权力书写,只有特殊身份的书写者才有记录情的资格。