2024年11月20日下午,由文研院主办的“静园雅集”第34期“品鉴与优游——从《齐白石与清代艺术圈》谈起”在北京大学静园二院208会议室举行。北京语言大学中国书法国际传播研究院执行院长、北京大学美学与美育中心研究员朱天曙老师主讲,北京大学建筑与景观学院长聘副教授李溪老师主持。

本次静园雅集分为三个部分,第一部分由朱天曙老师主讲。朱老师从最近出版的新著《齐白石与清代艺术圈》切入,指出齐白石作为清末民初之际承上启下的重要艺术家,既继承了明清时代文人艺术的传统,也开启了近现代艺术创作的高峰。既往对于齐白石的研究侧重于其创作风格的独特性,但朱老师更强调齐白石艺术的渊源与形成史。齐白石对明清的写意传统有很大发展,他对文人艺术精神的追求也与其他艺术家存在密切的关联,朱老师以八大山人、石涛、金农、赵之谦为例,通过丰富的史料与作品展现出齐白石创作的源流之脉。

▴

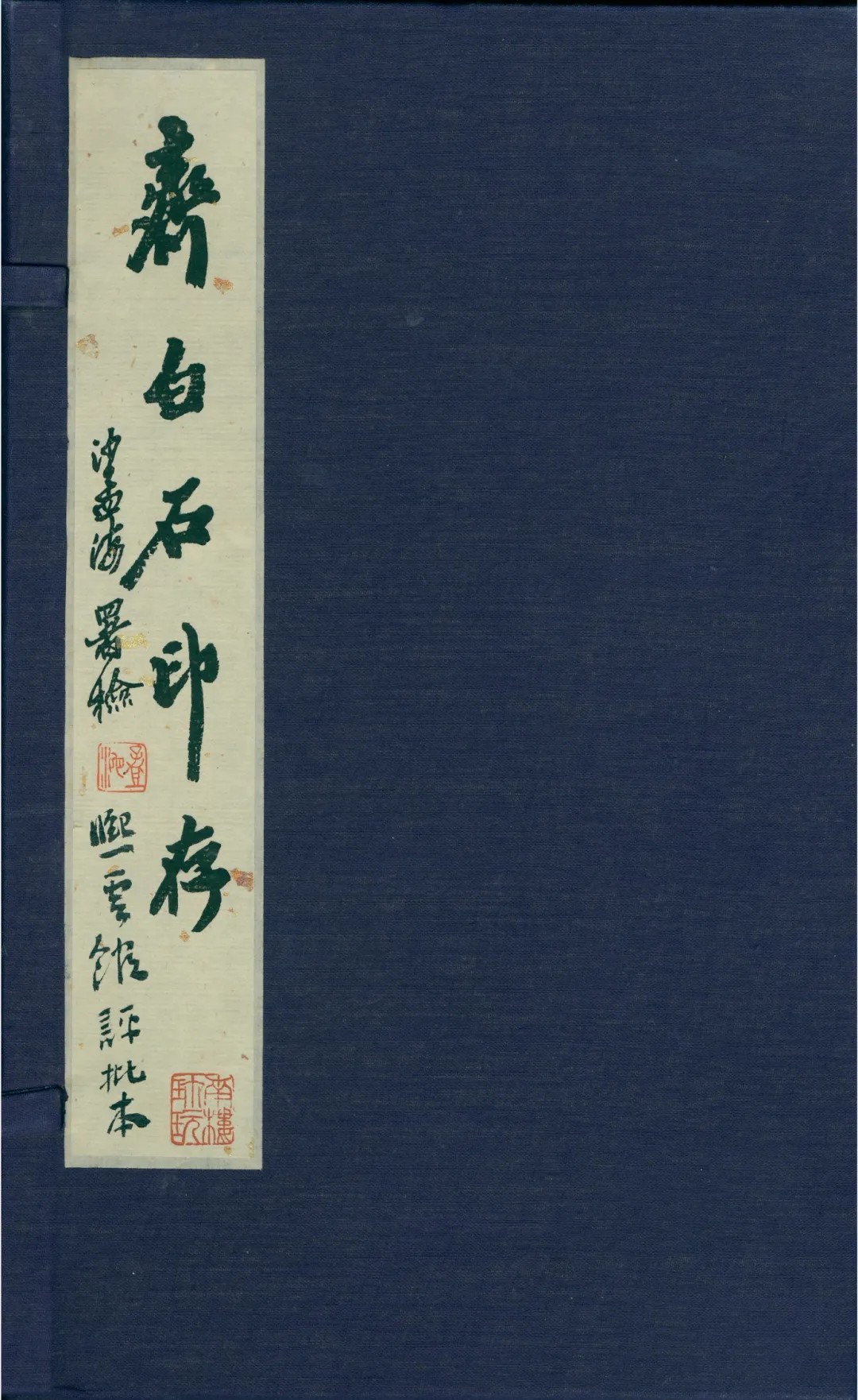

《齐白石与清代艺术圈》

朱天曙 吴倩 著

生活·读书·新知 三联书店,2024年

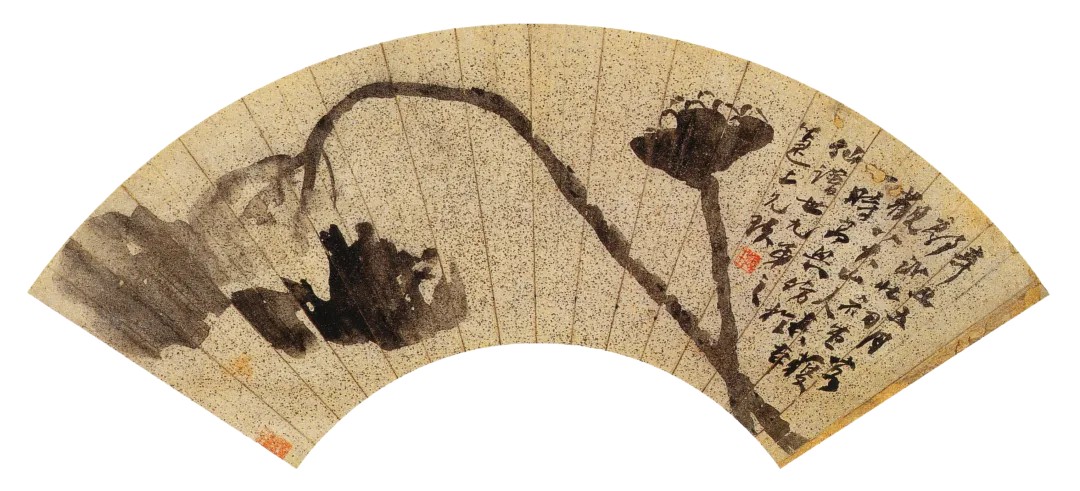

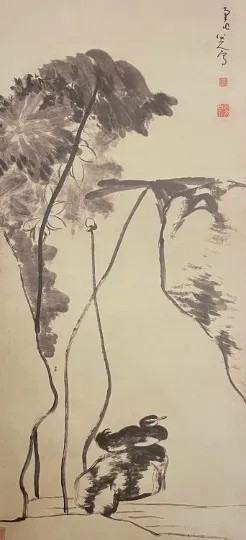

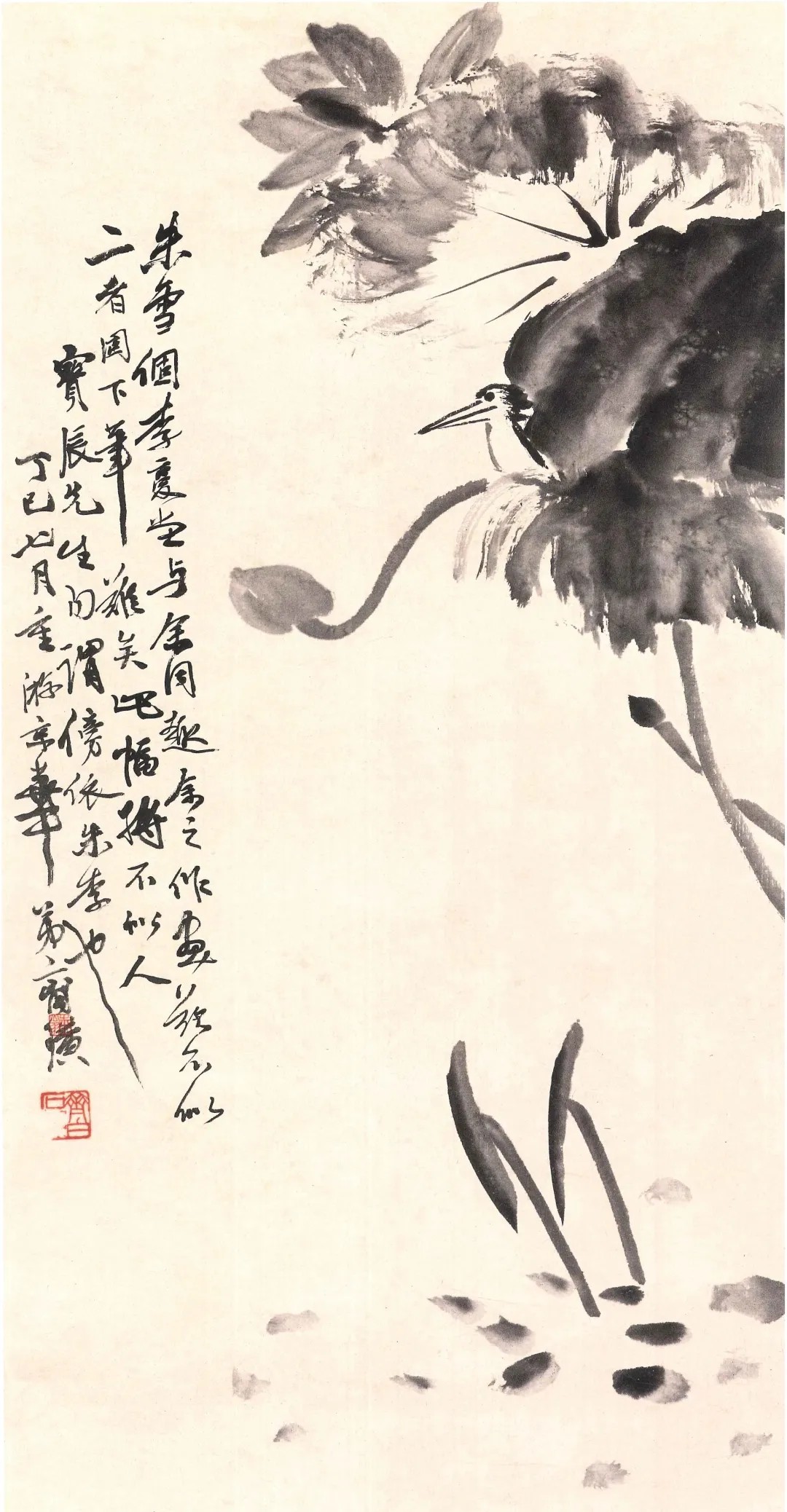

齐白石最早受到八大山人的影响,也一生追摹八大山人。齐白石学习借鉴了八大山人绘画中广泛而多样化的题材,比如人物、山水、蔬果、花卉、禽鸟与水族等等。朱老师总结,齐白石从八大山人的画作中得到三点启示:书画相同,注重提炼;主题突出,以简驭繁;善于布局,注重整体。齐白石最早学习八大山人的作品是创作于1901年的《荷叶莲蓬》,画中荷花的构图与八大山人的手法颇有相似之处。此外,齐白石的《墨荷水鸟》中基本的绘画图式与方法都接近八大山人,《衰年泥爪图册》上的文字则直接指出摹仿八大山人的作法;其《墨荷蜻蜓》也写到:“一篷一叶,稍似八大山人。八大山人当其时爱者甚少,白石山人爱者颇多,未免惭愧也。”朱老师强调,易被忽视的艺术史上的共性因素往往蕴藏深意,研究者需格外注意。

▴

齐白石 《荷叶莲蓬》

纸本水墨 22×50cm 1901年

湖南省博物馆藏

▴

左为八大山人《荷鸭图轴》(纸本 142.8×66cm 1696年),上海博物馆藏;右为齐白石 《墨荷水鸟》(纸本 85.7×45.3cm 1917年),中国美术馆藏

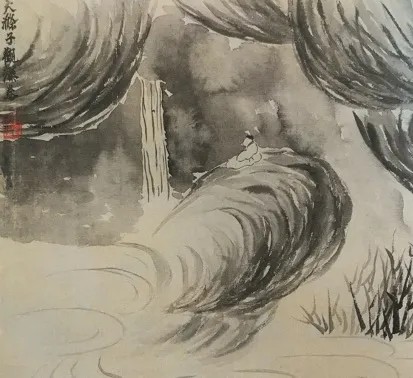

其次,朱老师讨论了齐白石与石涛的画作之间的关联。齐白石的日记和诗中多次记载对石涛的推崇,譬如:“青藤、雪个、大涤子之画,能横涂纵抹,余心极服之。恨不生前三百年,或求为诸君磨(墨)理纸。观大涤子真迹画,超凡脱俗。”朱老师总结齐白石与石涛一脉相承的创作观有三个方面:一是师法自然而重视写生;二是“粗枝大叶”和“自有天趣”;三是自用我法而融通变化。朱老师以齐白石的《竹子》《山水》两幅取法于石涛的作品举例说明。《竹子》有文:“尝见清湘道人于山水中画以竹林,其枝叶甚稠。雪个先生制小幅,其枝叶太简。此在二公所作之间。借山馆主人。”作品以水墨写成,绘画布于画面的上、右、下侧,长题款书写于画面中部的空白处,与绘画浑然一体;齐白石辩证地借鉴了石涛与八大山人之法,在繁密之间求得个人面貌。齐白石的《山水》也表达了在传承中生成的独特的个人风格:“此画山水法,前不见古人,虽大涤子似我,未必有如此奇拙。如有来者,当不笑余言为妄也。”

▴

齐白石《仿石涛山水》

纸本 27×29cm

齐良迟旧藏

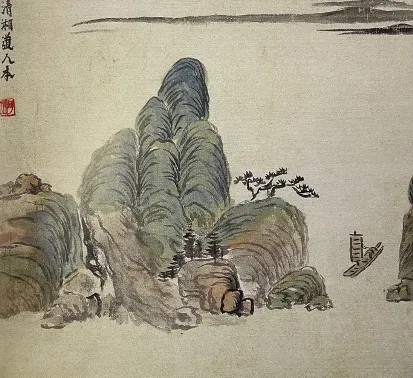

虽然齐白石是工匠出身,但他极为反对画作中的“匠家气”,故而推重董其昌和石涛所作的山水为文人画。但他仍指出二者创作中“工细”的问题,齐白石主张应以“大写意”的方法作山水画,其《山水轴》有诗曰:“画宗习气尽删除,休道刻丝宋代愚。他日笔刀论画苑,钩山着色苦瓜无。”齐白石的纵横、涂抹式的山水画法,将自然风光中的生命力描摹得淋漓尽致。

▴

齐白石《山水轴》

135.7×43.5cm 纸本

故宫博物院藏

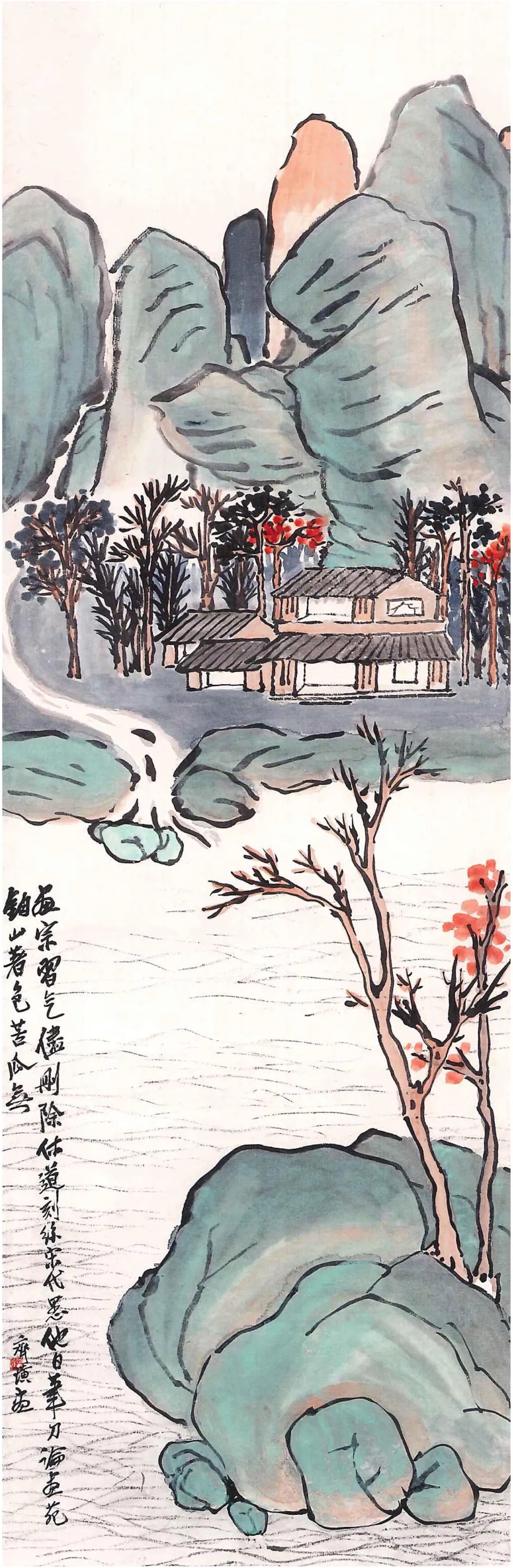

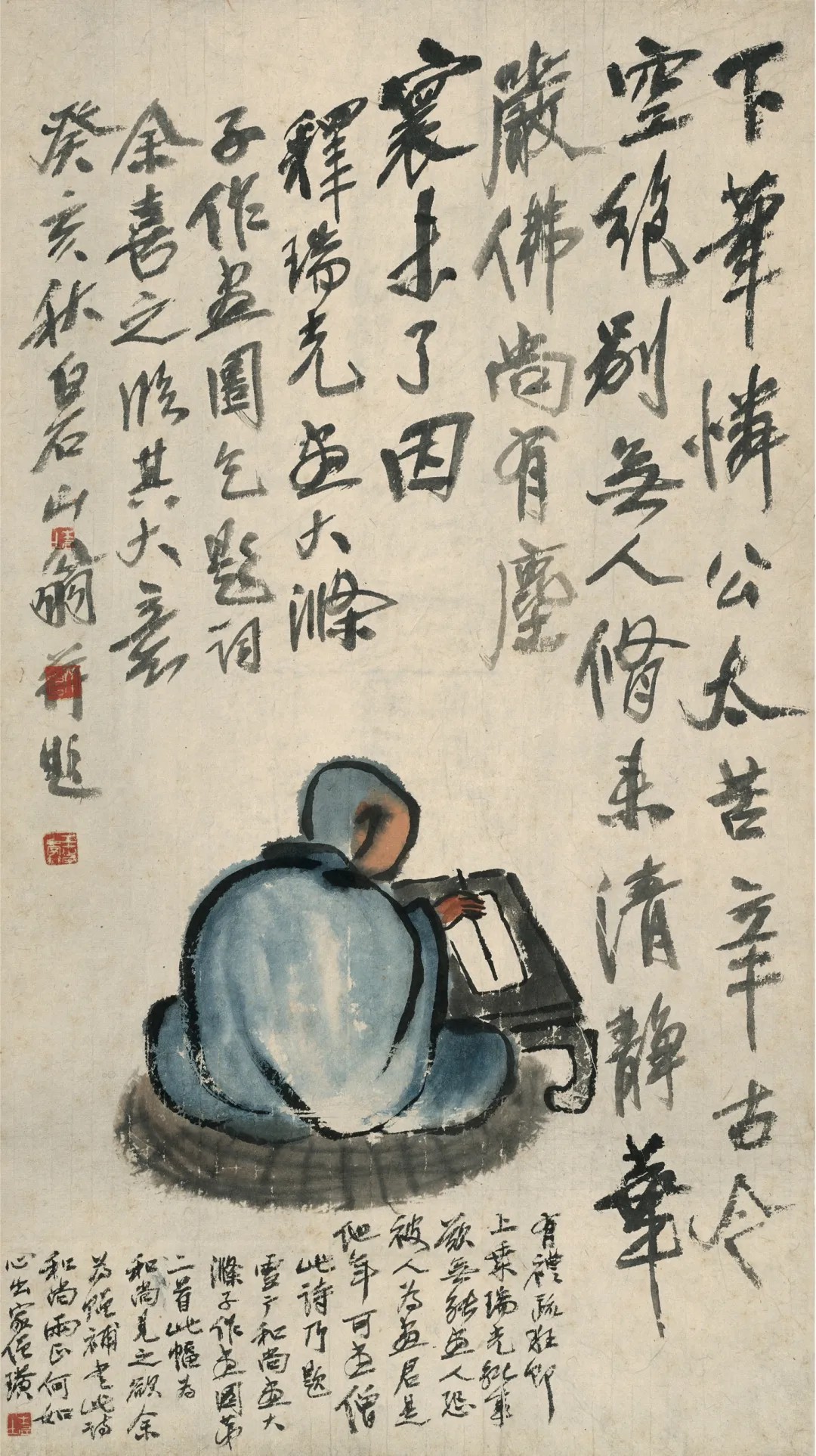

此外,齐白石也将石涛其人作为绘画的对象。1924年,齐白石题释瑞光所藏清末朱彝《临大涤子画像》中有诗曰:“下笔谁教泣鬼神,二千余载只斯僧。焚香愿下师生拜,昨夜挥毫梦见君。”他将石涛视为两千年画史上的第一人,愿意焚香拜师,其推重如此。进而,通过题跋瑞光所藏《临大涤子画像》、临摹瑞光所作《大涤子作画图》,齐白石从中得到启示,也开始以石涛作画为主题进行创作,这是齐白石学习石涛的独特方法。除绘制石涛作画小像外,齐白石还曾以石涛诗句入印、题画。1924年,齐白石刻了一方内容为“老夫也在皮毛类”的图章,在边款中说明此内容“乃大涤子句也”。此后至二十世纪三十年代的作品中常常钤此印,原印今存于北京画院,印面已被磨去,仅余边款。北京画院所藏齐白石印章中,另有一方刊于1932年的白文印章“老夫也在皮毛类”,但无边款。

▴

齐白石《大涤子作画图》

纸本 87.5×48cm

北京画院藏

齐白石与金农之翰墨因缘也在多处呈现。从书法层面而言,齐白石学习金农的写经体和“倒薤”笔法;在绘画层面则借鉴其画梅、画荷和画佛的笔法;齐白石的别号以及“画诗书”一体化的方式也都有学习金农。元代以来,诗书画合为一体成为中国文人画创作的重要特征。倪云林、沈周、陈淳、徐渭、八大山人以及石涛等人无不如此。金农的画风简约奇古,别具一格,其题画自称“画诗书”;而将画与诗书相结合的自觉意识,也成为“扬州八怪”创作的重要特征。金农也不仅仅只是将诗和画结合,其作品呈现出更丰富的融合性,譬如词、曲、文、画都能够在一张画中得以展示,又以“笔记”的方法将题记中的文字和画结合在一起。齐白石也继承了诗书画一体的传统,其作品中诗文、随笔、题跋等常常和书画相结合,诗文在画面中占据重要位置。

▴

金农《杂画册》之三

纸本 24.2×31.5cm 1760年

上海博物馆藏

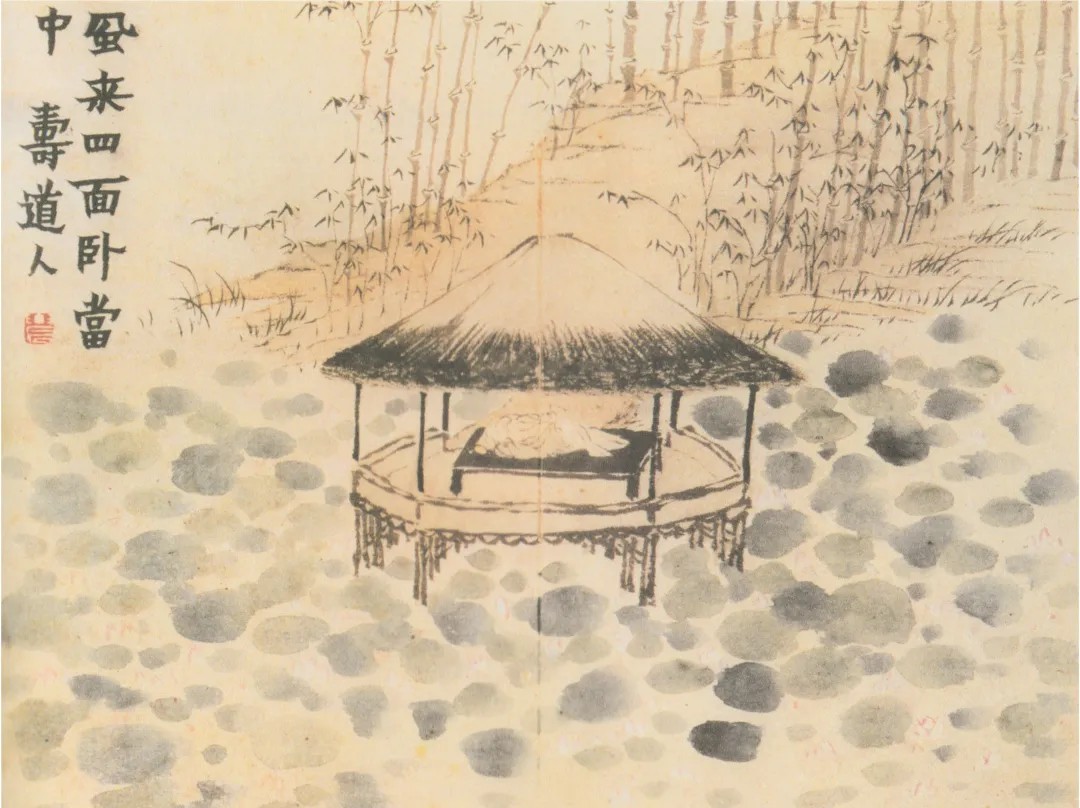

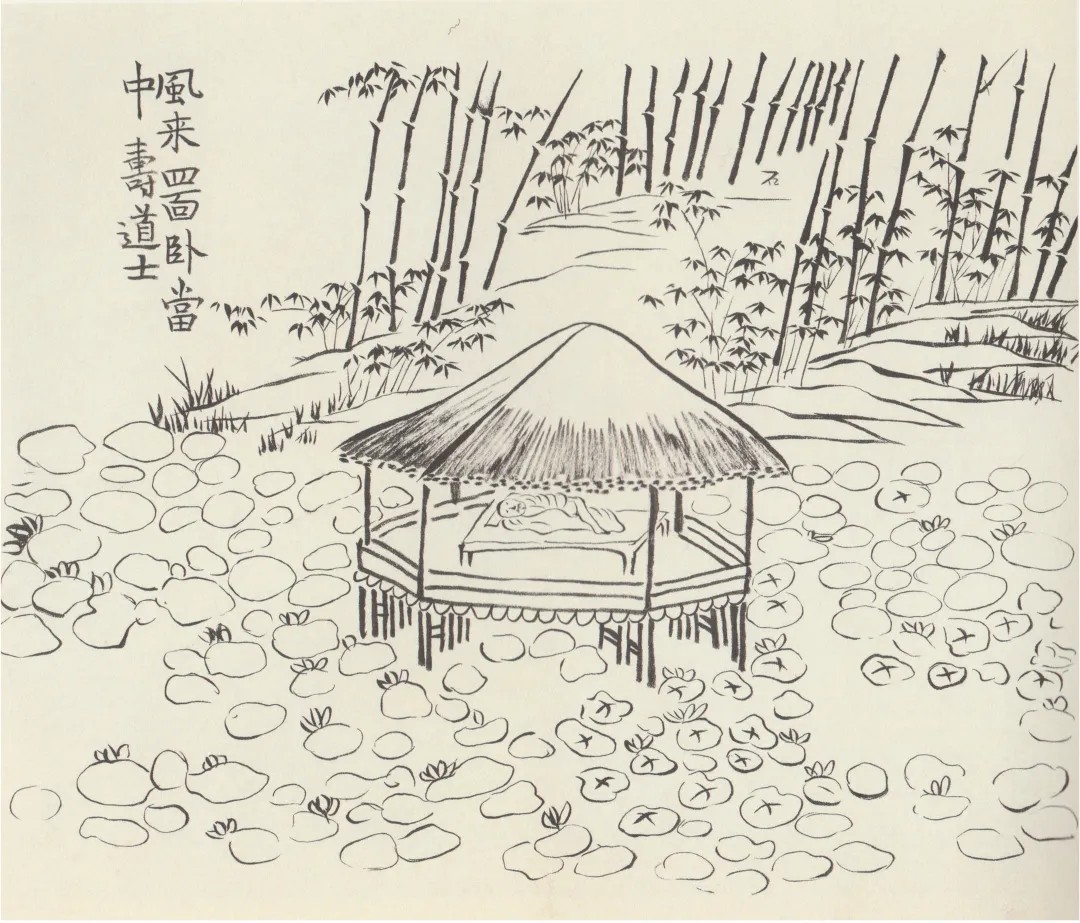

▴

齐白石《勾临金冬心风来图》

纸本 28×32cm

北京画院藏

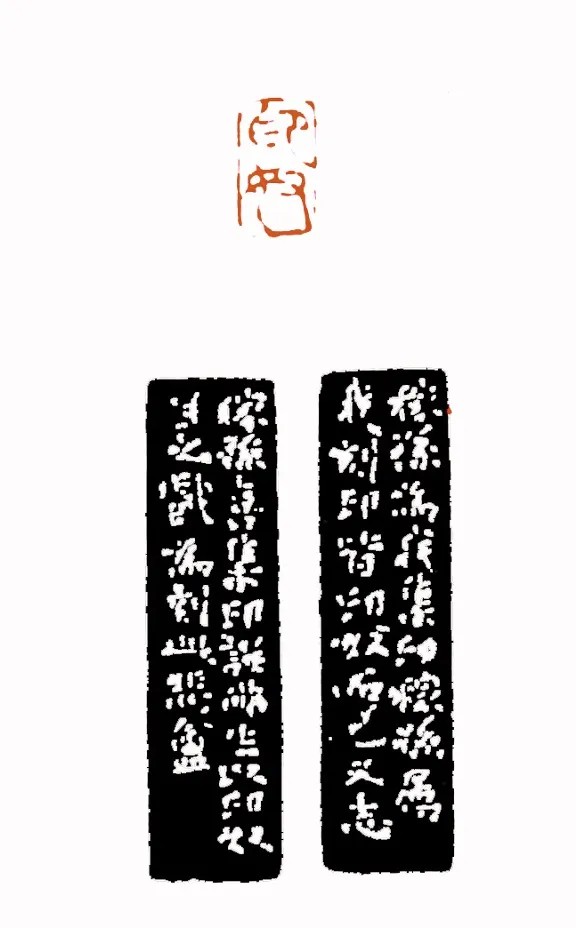

最后,齐白石的篆刻技法与风格受到赵之谦的深刻影响。齐白石通过双勾与仿刻《二金蝶堂印谱》对赵之谦进行批判性继承,其“刚健超纵”“粗拙苍劲”的印风是对赵之谦的新发展。朱老师将赵之谦对齐白石印学观的影响概括归纳为四个方面:一是重视取法秦汉;二是突出“篆法”是根本;三是“印外”在创作中的运用;四是“留红”、“多字印”、单双刀法的创造性运用。此外,在绘画上,齐白石也学习了赵之谦大胆激进的风格。

▴

赵之谦《印奴》,收录于《赵之谦印谱》

▴

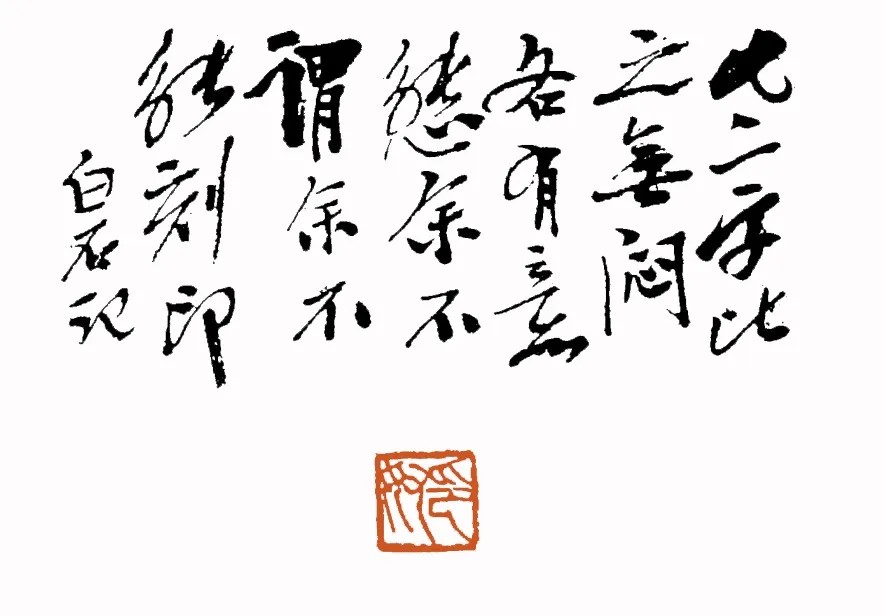

齐白石自批《印奴》批语:此二字比之无闷,

各有意态,余不谓余不能刻印。

总而言之,齐白石的创作能够体现出对于中国文人画精神的饱满的传承,朱老师将其总结为三个方面:一是重气韵、重自然、重寄托的“超然”精神;二是重人品、重学养、重节操的“文人”精神;三是重写意、重笔法、重整体的“笔墨”精神。齐白石从石涛的书画中,学习到了重自然、重写生、重写意、重天趣的“自我”写意,把“文人”“笔墨”的精华相结合,努力表现中国文人画的内在精神。虽然中国文人画精神在近代随着职业画家的兴起而衰落,但齐白石学习石涛、八大、金农、郑板桥、李鱓等文人画家的努力,为他在近代美术史重塑了新的艺术形象,其追寻“文人画”的生命精神有了新的价值。

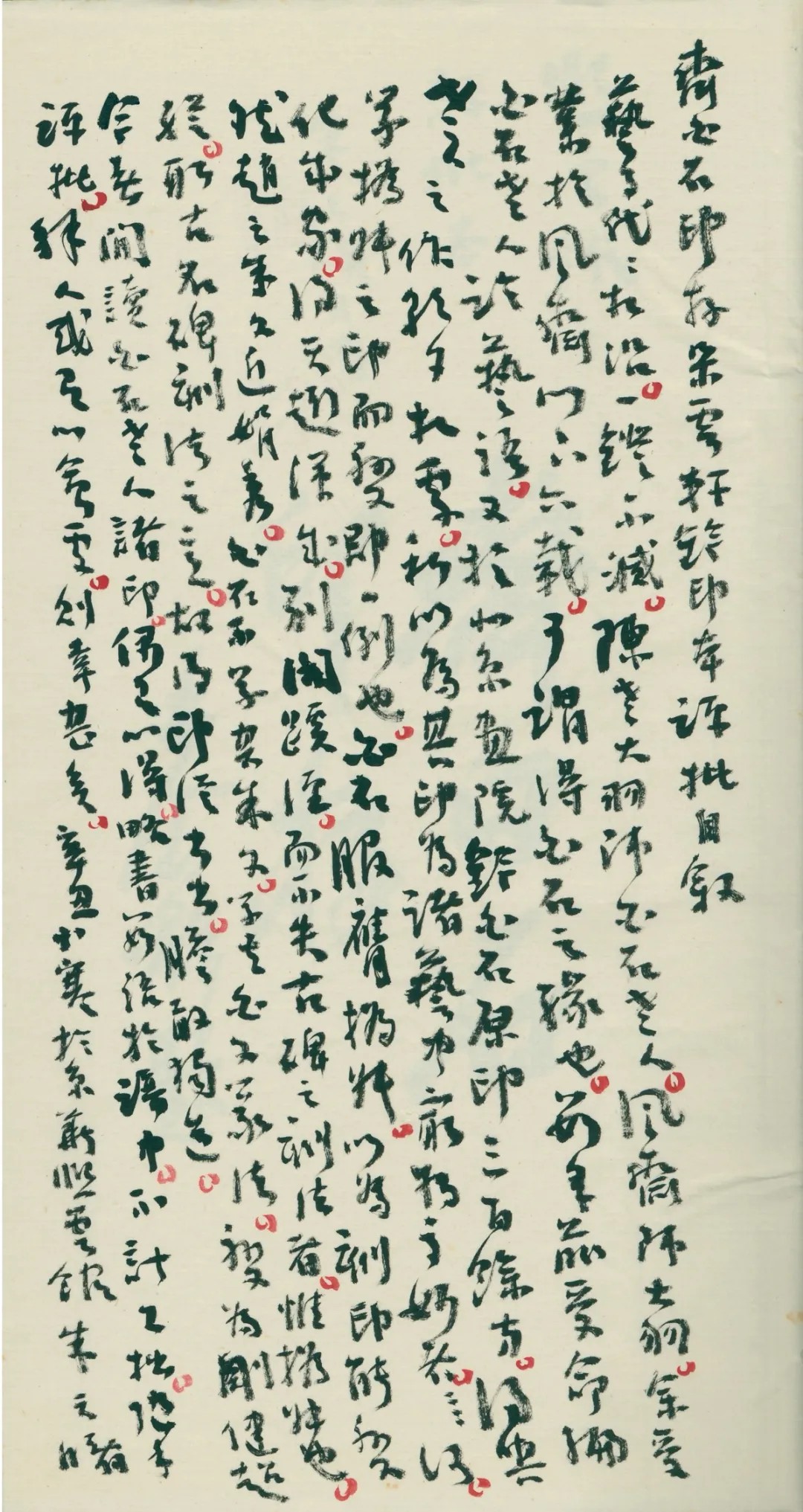

▴

朱天曙《齐白石印存》熙云馆批评本

纸本 27×16.5cm 2021年

在第二个环节中,朱老师带着同学们一起现场观摩钤印本《齐白石印存》的各种作品,以及朱天曙老师自己创作的手卷等。朱老师对作品中的用笔、钤印都做出详实细致的阐述,也在辨别不同纸张之间的微妙差别中指出其背后年份、国别的差异,同学们在实地欣赏具体作品的过程中了解到齐白石创作风格的演变与成熟。

▴

现场合影

最后,朱老师与同学们进行书法创作互动,同学们在实践中体悟书法创作的丰富笔法、字法与章法,充分感受到书法艺术中的形神之美,本次静园雅集在一派意趣融融中圆满落幕。