2024年9月24日上午,“北大文研讲座”第347期、“大事因缘:佛教与中国文化”系列讲座第五讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“重构密宗:从赫舍里如山到杨文会”。日本青山学院大学教授陈继东主讲,中国政法大学副教授孙国柱主持,北京大学哲学系教授王颂主持。

陈继东老师以“什么是密教,什么是密宗”的提问开始了本场讲座。他指出,现代人或许会给出的“即身成佛”“十住心”等等答复,并非来自中国佛教史籍,而是近代来自日本的产物。这反映了历史上密教在中国流传的尴尬状态。因此,作为宗派的密教是否确立起了具备自我叙述的知识系统和教义体系,便成为一个问题。

而近代中国佛教史中一个显著的变化就是密教的复兴。陈继东老师认为,其远因可以追溯至清末的赫舍里如山(1838-1874)和杨文会(1837-1911);前者试图从中国佛教历史内部寻找密教传统,而后者则倡导吸收日本以及西藏地区的密教。因而有必要将两人的学说与中国佛教史书结合起来考察。

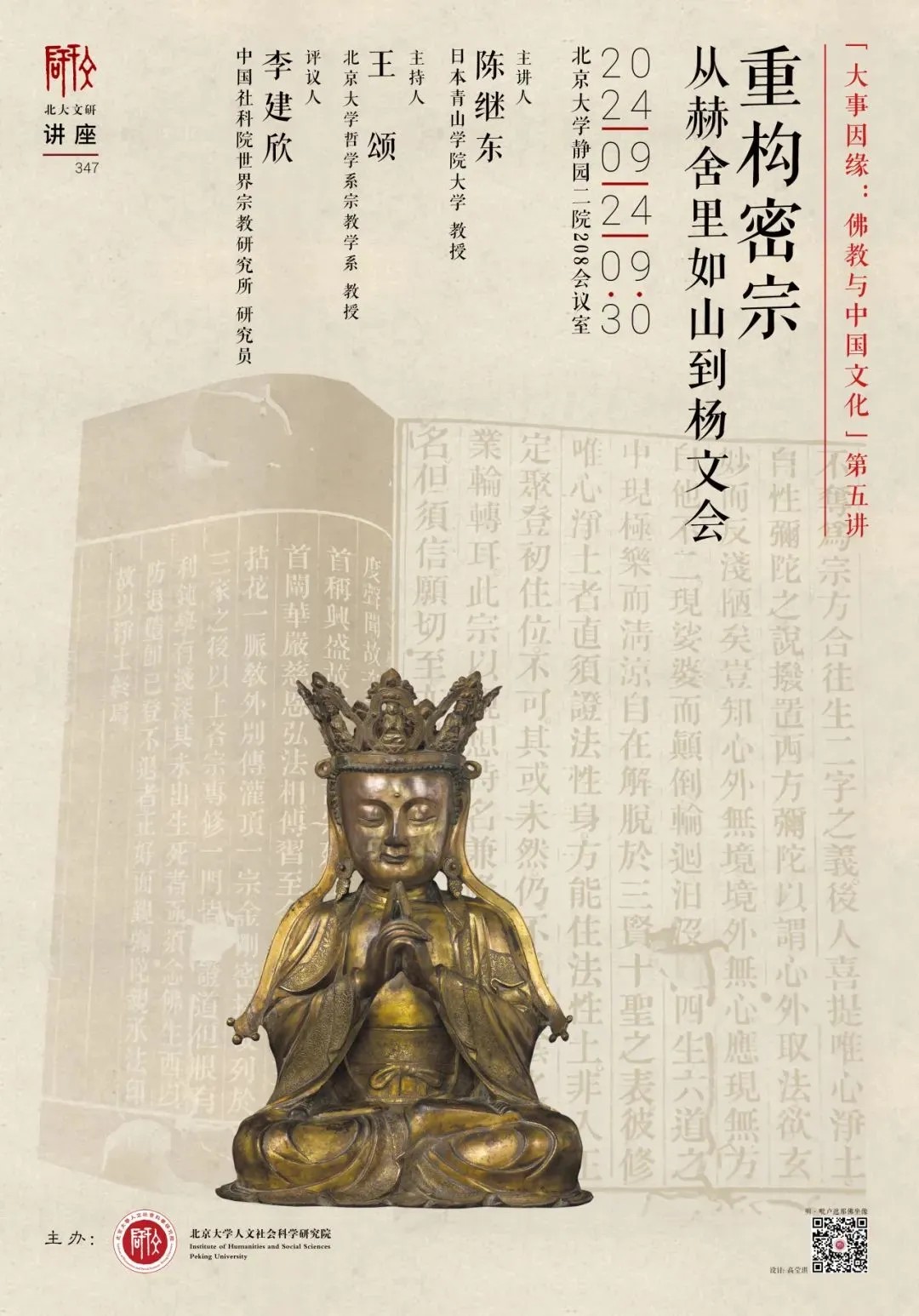

概述中国佛教宗派的最早佛教通史《佛祖统纪》就设立专篇讲述密教法脉传承及其教义。清末,赫舍里如山《八宗二行》作出了不同于宋代史书的描述,将密教名为“瑜伽宗”;此后,杨文会著《十宗略说》,首次宣称中国佛教有十宗,称密教为“密宗”或“真言宗”。陈老师认为,指称转变的背后是对传统密教的认知变化和叙述重构。本次讲座试图探究这一变化和重构的历程,揭示上述文本间的连续与创新。

▴

《佛祖统纪》书影

一 志磐《佛祖统纪》的“瑜伽密教”

与凝然《八宗纲要》的“真言宗”

陈继东老师首先从两份文本的对比入手揭示密教叙事中的两个不同传统。其一是宋代僧人志磐以天台为正统所撰的《佛祖统纪》(1269),其二则是同时代日本华严宗僧人凝然所撰的《八宗纲要》(1268)。陈老师指出,这两份文本同为介绍宗派历史的通史性著作,同一时期在互不相知的状况下讲述同一问题,却存在着巨大的内容差异。

《佛祖统纪》对于密教采取了与此前佛教史籍不同的称呼:“瑜伽密教”。陈老师指出,其具体内容一方面是列举唐代密教的祖师,概述其生平事迹,但内容贫乏、不准确;一方面是介绍天旱祈雨、护国密语、结坛灌顶、经典翻译等;很少涉及密教的要义、典籍和实践。志磐本人对密教的评价也有所保留:他认为密教的灵验既需年月却又收效甚微,且仅仅通过应对社会事务来显示佛法的仁德功用,在天台“五时八教”的判教体系中属于一时的方便教。唐末密教经典注疏又于中土散失销毁而盛于日本,志磐因而对北宋密教不置一言。

与此相较,《八宗纲要》按照传入日本的时间顺序来排列诸宗派,其问答体、概论性的叙述体例也与《佛祖统记》以人物传记为中心的方式十分不同。在密教所对应的“真言宗”部分,凝然从宗名、经典、传承、判教、依报正报、六大无碍、四种曼荼罗、三密相应、四种法身、显密教主等方面做了概述。陈继东老师指出,以上内容构成了密教思想的基本内涵,教理部分占据一半以上篇幅,并且不见于《佛祖统纪》的“瑜伽密教”部分。

▴

日本奈良唐招提寺中兴堂凝然坐像开光仪式

2020年

在宗名方面,凝然采用“真言”这一罕见于中国史书的名称。此后“真言宗”名称为寄居日本的明朝遗民僧人益证所袭用。经典方面,凝然没有提及《金刚顶经》这一部与《大日经》并列的密教经典,却举出日本天台宗所重视的《苏悉地经》。根据平川彰的意见,这是出于对天台宗的顾虑。陈继东老师指出,日本方面称以上三经为“三部秘经”,或加上另外两部经典作“五部秘经”,这些说法都不见于中国典籍。

在传承方面,凝然综合日本对密教建立八祖的“付法八祖”和“传承八祖”的两种说法,给出了“大日如来-金刚萨埵-龙猛-龙智-善无畏-金刚智-一行-不空-惠果-空海”的传承谱系。而志磐在记叙“瑜伽密教”时仅列出五祖,对善无畏和一行没有明确赋予祖师地位,没有提及龙猛(龙树)等印度祖师,也忽略了惠果和空海。

在判教方面,凝然对真言宗判教理论的介绍依据是空海的《秘密曼荼罗十住心论》。陈继东老师提到,真言宗的判教有“显密二教判”和“十住心”两种。前者横向排列显教和密教,而后者则是由浅至深的纵向判释;前者自唐代就有表述,后者是空海独自的主张,只在日本流传,近代后才传入中国。与此相比,志磐则对“瑜伽密教”的判教毫无言及。

▴

《东征传绘卷》(局部)

日本奈良唐招提寺藏

1298年

陈老师认为,上述种种差别源自密教或真言宗在中日两地的实际存在状况不同。在凝然的时代,真言宗作为日本佛教重要宗派已发展四百余年,有关其教义和历史的著述有相当积累,特別是空海的著作成为核心和指南;与之相对,在志磐的时代,密教在中土已失去作为教派的传承,其历史也只能追溯到唐代了。

二 赫舍里如山的“瑜伽宗”

与志磐的“瑜伽密教”

随后,陈继东老师将视点转向赫舍里如山,探讨其对密宗的宗派叙述与志磐论说的联系。赫舍里如山同治时在浙江勤务时撰写《八宗二行》。这部作品最初刻于杭州某处石上,此后刊载于日本佛教杂志《令知会》1886年9月21日发行第30号中的《支那见今十宗概略附言》,其中称《八宗二行》为《十宗概略》。

在赫舍里如山的“八宗二行”中,将密教或密宗称为瑜伽宗,既是对明代以来以葬礼为中心的“瑜伽宗”的纠谬和正名,也是复归《佛祖统纪》“瑜伽密教”这一名称。此外,陈老师还指出,“瑜伽宗”这一名称的使用很可能也与明末释广真的《释教三字经》有思想关联。赫舍里如山所撰“瑜伽宗”部分篇幅虽短,但其內涵较《佛祖统纪》中的“瑜伽密教”以及释广真《释教三字经》中的“瑜伽教”,要远为丰富而深入。随后讲座分为四点分析《八宗二行》与《佛祖统纪》对密教的叙述差异。

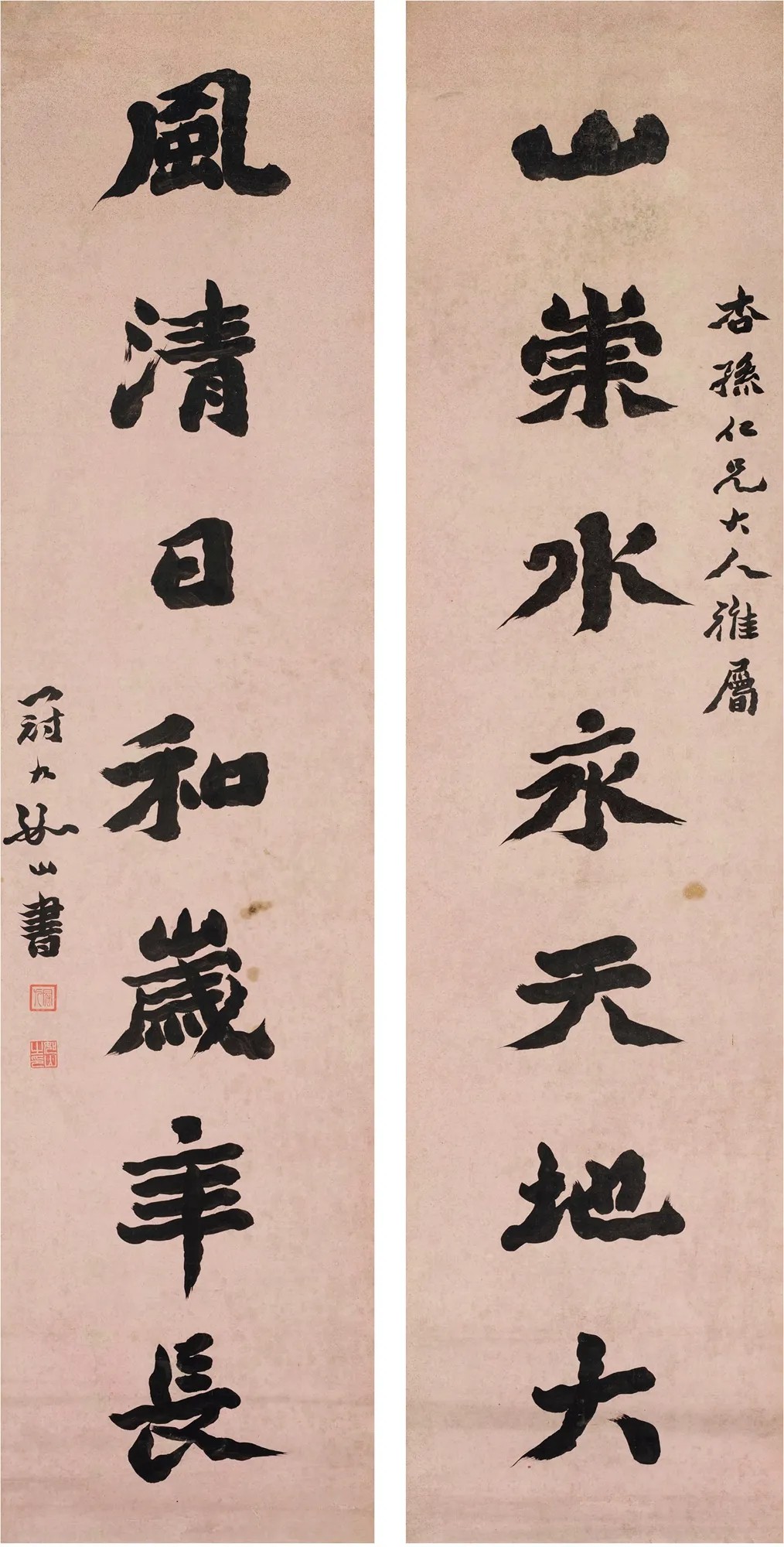

▴

赫舍里如山行书七言联

首先,《八宗二行》指出瑜伽宗是秘密內法,显示了与三乘妙法不同的显密之别。如山在说明本宗所依经典和内容时采用了金刚智、不空所译《金刚顶经》中毗卢遮那如来成正等觉、得四智乃至十八会等内容,可以看出他将之视作密宗的代表经典。陈老师指出,这一认知显然异于凝然,而志磐则没有论述该宗的根本经典问题,因此这是如山独自的看法。

其次,在论及密教修行的方法时,如山所采用的“菩提心为因,大悲为根,方便为究竟”一句,即出自《大日经》卷一,并且是贯穿该经的根本主张;“入坛持诵”则也是《大日经经》和《金刚顶经》等经所说。陈老师认为,如山的敘述基于这两部经典展开,显示了将之视为密教根本经典的认知。

其三,论及显密二教的异同时,如山指出显教修行要经历的证悟不仅耗时漫长,而且不是人人可以得到;密法修行则能够自然不久证成无上菩提,而且由于一切诸佛威德力的加持,修行期间可保永无退转。由此可看出,如山十分推崇密教。

最后,如山还提供了一个不同于《佛祖统纪》的传承谱系。这就是大日如来亲传金刚萨埵,至第四传的金刚智为唐土初祖,不空继之为二祖。这一传法谱系省略了龙猛和龙智,直接到金刚智,没有提及慧朗和善无畏、一行;对唐以后的展开则说“续于宋,微于元,绝于明”,呈现了不断衰微以至断绝的历史。陈老师提示,这不同于《佛祖统纪》对宋代的无视,反映了如山承认宋代密教承续前代的势头。

▴

密教金铜装戒体箱

日本大阪金刚寺藏

1320年

此外,如山还在文中流露出对于其所处时代的密教形态的批判。陈老师认为,纠正这一局面,恢复瑜伽宗(密教)的真实面目,使之重发活力,正是如山撰写此篇的深层用意。

三、杨文会《十宗略说》的“密宗”

与凝然的“真言宗”

此后,讲座转入对杨文会《十宗略说》的讨论。陈继东老师指出,《十宗略说》的撰作本身就深受凝然《八宗纲要》的影响。约在1891年—1892年,南条文雄就将《八宗纲要》和日文的《八宗纲要讲解》寄送给杨文会。在序言中,杨文会也明确指出《十宗略说》以《八宗纲要》为基础。而在内容上,《十宗略说》在阐述各宗派的起源、传承谱系、基本教义以及其传承情況时,在历史、教义方面不少内容明显参考了《八宗纲要》,不过范围仅限于中国佛教的宗派。陈老师进一步指出,关于各宗派的基本教义及其唐代以前的传统,杨文会多遵循凝然的观点;不过宋以后的内容则是杨文会根据新材料补充和更新的。陈老师随后就以“密宗”为中心,将《十宗略说》与《八宗纲要》对比,来探讨前者的特点及其影响。

▴

杨文会(1837~1911)

在传承叙述上,杨文会袭用了凝然的传法祖师系谱。在所依经典上,杨文会提出有别于凝然的看法,将《大日经》和《金刚顶经》视作密宗的经典依据,却没有提及《苏悉地经》。在判教理论上,杨文会“立十住心,统摄诸教”的说法则显然与凝然一致,采用了空海《十住心论》的独特论述。而这部著作及其思想至清末为止均没有传入中国,此后才对中国僧俗学者对密教的理解产生影响。杨文会列举曼荼罗和三密相应等要义,也是沿用凝然“四种曼荼、三密相应”的说法。

杨文会随后讨论了密教中的祈雨治病等咒语法术,表明要纠正以往偏重密咒的过失。杨文会认为密教的修行必须师从金刚阿阇黎,否则不能入坛行道;然而,这样的传承和修行在中土久已失传,却盛行日本,至今不绝。陈继东老师提及,正是基于这一状况,杨文会一方面从日本搜集中国散佚的密教典籍,一方面派弟子前往日本修习密法,试图重振密宗。

最后,杨文会还提及清代大为流行、深为朝廷崇信的藏密教。不过,他认为与学习藏密相比,恢复汉传的密教才是当务之急。他因而为学习密教者指出了一条便捷途径,即持诵准提咒、大悲咒等咒語,诚心修行。为此,杨文会开列了一份由《大日经》的疏释、辽代道#集《显密圆通成佛心要集》、清代释元度辑《大藏祕要》组成的书单。陈老师认为,这反映出杨文会并不否定宋以后的密教历史,反而有要将唐密与其后的密教历史连接起来的意图,或许折射了杨文会振兴中国佛教的基本立场。

▴

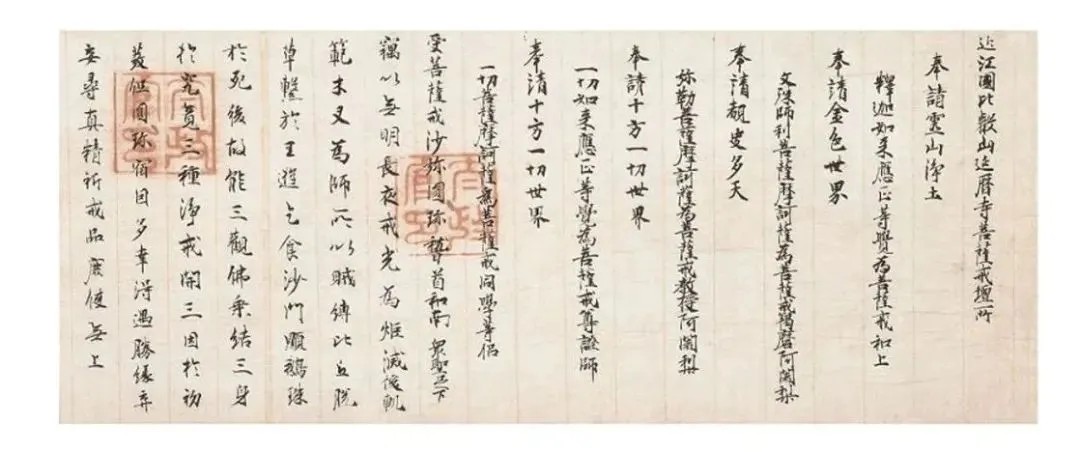

圆珍戒牒(局部)

日本东京国立博物馆藏

833年

四、从赫舍里如山到杨文会

陈继东老师随后回到讲座标题,讨论了杨文会《十宗略说》与赫舍里如山《八宗二行》之间的关联性。杨文会在序言最初就承认《十宗略说》受到如山的影响。陈老师随后分梳了两部著述的相似之处。在宗名上,杨文会用“宗”来指称各教派,与赫舍里如山一致。其次,二者均将律宗置于诸宗之首,显示以律宗为各宗基础的认识。再次,杨文会意图重新恢复明以来断绝已久的密宗作为一宗的地位,这与如山的主张无异。进而,净土宗(莲宗)融汇了宗教律的认识,两者则是相通的。陈老师进一步指出,杨文会在《十宗略说》中说明律宗、慈恩宗、净土宗等宗派的名称时,均于行文中提及《八宗二行》中“头陀行”“兜率宗”“般舟行”的说法;据此可知,杨文会在撰写《十宗略说》时,较强地意识到了《八宗二行》的存在。甚至在禅宗等章节的行文和结构上,杨文会直接因袭了《八宗二行》的表述。由此可见,赫舍里如山的“八宗二行说”作为日本佛教学说影响中国前发生于中国佛教内部的思考,对杨文会产生了很大影响,并为后者接受和消化凝然的学说、形成新的十宗说奠定了知识基础。

陈老师继而提及《十宗略说》与《八宗二行》的不同点。首先,在传承谱系方面,如山以金刚智为东土密教初祖,而杨文会则以善无畏为初祖,并将惠果置于祖师地位。其次,在修行方法上,如山主张《大日经》的入坛诵持、顿成悉地,而杨文会则强调师承传授的重要性,并将研习宋以后的密教典籍作为修行密法的途径之一。陈老师强调,即便如此,二者间仍有相似和继承之处。无论是对经典依据还是密语咒术的看法上,杨文会与如山都看法一致。而且两人都为密教正名,试图重振此宗。讲座另外提及了《十宗略说》中杨文会自身的佛教思想的体系化。陈老师指出,《八宗纲要》并未讨论十宗间的相互关系,然而《十宗略说》则从律宗开始,以净土宗结束,体现了从佛教的起点到最终信仰与解脱的过程。这反映杨文会从总体来把握各宗派关系的教判思想。他的特殊之处在于主张将净土宗视为佛教的最终归宿,陈继东老师认为这是出于杨文会对净土宗适应性和融通性的考量。

陈继东老师最后总结道,杨文会的十宗说决定了其后中国佛教史的理解和书写的方向。以往都将这一变化归之于来自日本的以宗派为中心认识历史和分类教派的观念,然而赫舍里如山《八宗二行》的存在能够修正上述看法。后者是中国佛教内部独立产生的对中国佛教宗派概念与历史的认识,不仅突破了宗教律的传统框架,也为十宗说的形成提供了来自中国佛教内部的依据,为后者理解凝然的学说、提出独自的主张作了知识和思想准备。在杨文会的提倡和推动下,密宗得到了前所未有的发展。杨仁山派其弟子桂伯华赴日学习密法,之后王宏愿、太虚法师弟子大勇(1893-1929)等法师往日本高野山留学。同时,诸多的密教结社团体和著述出现。种种有关密教或密宗的新理解和新学说,重构了密宗的内涵。正是在这一时代中,“即身成佛”“十住心”“杂密”“纯密”等等现代人有关密宗印象的定型表述开始形成。而这一切新的局面和变化,都应追溯至赫舍里如山和杨文会。

▴

讲座后留影,中间为主讲人陈继东老师

评议环节

评议环节,孙国柱老师从讲座内容中提炼出如何概括密宗、密教和判教史的关系、“宗”“教”等概念语词的使用、“八宗”与“二行”并列间的逻辑结构、界定“真言”的方式、赫舍里如山和杨文会两人身份的特点、清末民初佛教思想界对明末清初佛教的承继等问题。在场的北京大学外国语学院教授湛如强调讲座主题对陈继东老师在近代中日佛教交涉这一话题上系列研究的回应,以及讲座内容在材料使用上的全面性。随后,在场的师生就普通信众所接受的密教形象、凝然佛教史观上的地域性等相关内容提问,陈老师一一作出回应,讲座在热烈的讨论氛围中落下帷幕。