2025年9月12日晚上,“文研讲座”第388讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“早期中国绘画的不同取径”。本次讲座主讲人为华盛顿大学(西雅图)艺术史系讲座教授王海城,主持人为北京大学艺术学院教授郑岩。

讲座伊始,王海城老师介绍,翻阅西方艺术史理论教科书会发现,其中约80%的内容聚焦于平面或立体的再现艺术,15%是建筑相关,剩余部分则是二十世纪以后兴起的抽象艺术和装饰艺术。何为再现艺术?它指的是一种关注现实世界表象和活动的艺术,艺术家的创作焦点通常集中在人类、神祇、动物及其活动行为上,其他题材多作为这些核心主题的副产品存在,比如作为人类活动背景的山水或建筑景观。

▴

王海城老师在讲座中

接着,王海城老师谈到,新石器时代的彩陶纹饰大多是连续的螺旋纹,它并不属于再现艺术。考古学教科书中经常认为螺旋纹由写实的鸟纹演化而来,对此,他已与Robert Bagley老师在新书Art and Artistic Thinking in Ancient China(《古代中国艺术与艺术思维》)中论证了这一说法的谬误——所谓的鸟纹实则是一种四臂螺旋纹的退化。他进一步提到,常有人以新石器时代的人面鱼纹彩陶盆、鹳鱼石斧图彩陶缸这两件陶器为论据,证明以绘画为代表的再现艺术在中国古代艺术中的重要性。但事实上,无论是平面还是立体,带有具象图像的作品从来不是主流,这也正是不同著作反复提及这几件器物的原因——相关器物在当时实在少见。无论是新石器时代的玉器,还是后来的青铜器,主流艺术的重点始终在描绘与外部世界无关的表面装饰上。这些器物往往没有完整的“面孔”,只有“眼睛”,仿佛邀请观众将注意力投射其上。当商代艺术家终于下定决心在地纹的衬托下,创作轮廓清晰的图像时,结果得到的是静态的动物纹图像,它们被牢牢束缚在所属的分格里,彼此孤立,缺乏有效的互动。但这并不意味着商代艺术家们没有描绘自然的本领,王海城老师只是想强调,在中国的青铜时代,再现艺术始终只是一股暗流,而非主流。

目前我们能看到的最早的具象图像,是公元前1200年左右在安阳地区出现的一类铭文——通常被称为族徽(即使这叫法并不准确),由文字构成。若将其与法国旧石器时代的洞穴壁画或埃及浮雕相比,会发现这些族徽的图像性非常原始,似乎此前没有经历很长时间的画图尝试。出于记录的需要,中国早期文字系统存在象形意味的字,图徽是其中的一个分支,我们可将其视为中国早期绘画的滥觞。当时的创作者被要求设计一个类似“花押字”的标志,既简单易记,又要在视觉上与配套的文字兼容。但和许多其他文字系统的发展一样,汉字很快失去其象形性,部分原因在于描绘性的象形文字并不适合快速轻松的日常书写。与之相对应,图画也从我们目前可见的那一时段的考古材料里消失了。

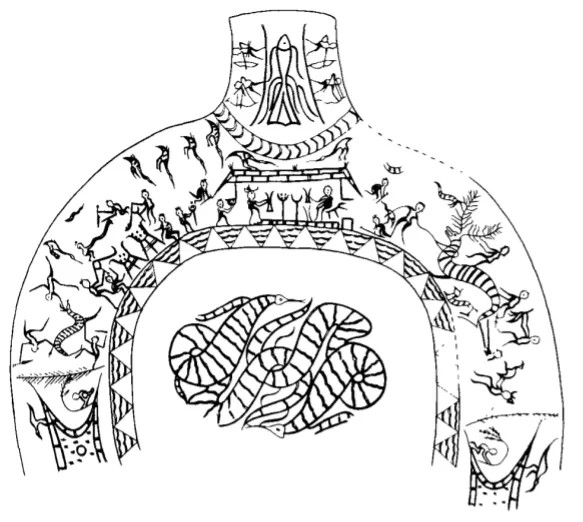

到了公元前六世纪晚期、五世纪,刻划图画突然在锻打铜器上出现,且这批铜器大多出土于江淮地区。现存的这类铜器大多残破严重,一来是因为器壁极薄,二来是锻打铜器本身比铸造铜器更易锈蚀。尽管我们能在这些器物上发现反复出现的主题,但每一件的表现都不尽相同,并且没有任何一件铜器能包含所有主题。以1998年洛阳征集民间流散文物时发现的战国刻纹铜匜(见下图1)为例,这个画面中没有任何人物得到特殊突出,也不像汉代壁画那样配有榜题、人名。这种匿名表现手法表明,画作想要呈现的或许只是一类典型活动,而非某一具体特定的历史事件。创作者用看似连续的相关活动,填满器物的内壁,其构图在垂直方向上没有断点,射手和献祭者之间也无分隔。没有任何迹象显示,画面中的水平分界线是为了区分不同场景,因此它们并非独立的构图单元,只是统一构图中用来梳理画面逻辑的手段,同时承担着为树木、人物、桌子、箭靶等元素提供“站立根基”的功能。值得注意的是,画面的设计并无意记录这些活动在现实世界中的空间排列,画家并不需要交代射箭是在献祭之前还是之后——活动的时间和顺序只在叙事性图画中才重要,而这幅刻纹图画显然不属于叙事场景。

▴

图1 铜匜图案

图引用自《中原文物》2007年第1期

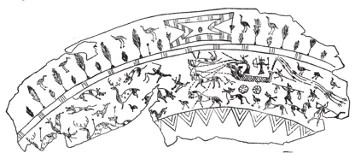

随后,王海城老师详细解读了辉县赵固战国墓出土的燕乐射猎图案刻纹铜鉴上的图画(如下图2)。在这其中,画家巧妙地对同一条水平线赋予了多重功能:它既是编磬的摆放支架,又是射箭比赛的地面;当需要为大型建筑留出空间时,它又会被自然截断;只要画中人物需要“地面”作为支撑,画家就会随机插入这类线条,以澄清空间关系,似乎也形成了分层效果。王海城老师认为,若观众知道将这些活动一起描绘的原因,画家就无需把所有场景放置在统一的空间内,而只需保证它们清晰可辨即可。他强调,在将立体世界简化为平面图画的艺术创作中,如何保持构图的清晰,始终是创作者要考虑的问题。在对公元前六世纪突然出现的这类绘画进行了或简或详的介绍后,王海城老师提出一个发人深省的问题:这些刻纹图画的背后,是否存在过类似壁画、如今已失传的艺术形式?还是说,它们简单原始到可以被一个锻造铜器作坊在短时内创造出来?他坦言,这些问题目前尚无确切答案,但至少能为我们思考中国绘画的起源提供一个起点。

▴

图2 赵固燕乐射猎刻纹铜鉴

图引用自《江汉考古》2023年第6期

我们不妨回头思考,从早期族徽到公元前六世纪刻纹青铜器上的图画,这中间需要完成多少创新,才能实现从单个、描绘性的母题到完整场景的跨越?事实上,要做出这一转变,似乎并非难事——它只需一个创作动机,而不必跨越某种绘画概念上的障碍。刻纹铜器上的画面和商代族徽的差异,并没有直接体现出表现技巧的差距,而是体现了不同的创作目标。在极少数情况下,当“与文字和谐”不再是核心要求时,商代艺术家呈现出的图案是可以与传统族徽截然不同的,或许会更接近刻划铜器上的图画。进一步说,倘若绘制族徽的工匠与刻划铜器的画工,都想描绘户外景观,且都通过组合单个母题的方式,那么二者的设计思路在概念上并无本质区别。但二者的成品的确存在显著差异,其成因或许并不复杂,刻划画工的优势在于技法和不依赖书写的独立性,这使他们能够画出更写实的形态。

在艺术史上,风景画的起源常被认为是作为人物活动的背景布景,但刻纹铜器启示我们,这或许并非风景画起源的唯一可能。以下图3展示的刻纹残片为例,我们会情不自禁地认为,猎人驾驶的马车比车轮下方的动物离我们更远。绘制这幅狩猎图的画师,必然与我们有同样的感受。因为在真实的三维世界中,视野中位置越高的物体,距观察者越远。不过,通过画面高度来表示景深的这一发现,无论对后世的艺术家有多重要,在这里或许只是画家为避免图像重叠得到的一个自然结果。进一步观察,如果动物和人物的尺寸从画面底部向上逐渐缩小,那我们可以断定艺术家是在有意识地构建一个第三维度。但如果尺寸并无明显变化,那我们就无法对创作意图做出任何推测:画师或许已经意识到距离对可视尺寸(apparent size)的影响,但出于改变尺寸会破坏整体设计的考量,选择放弃。

▴

图3 山东长岛出土的鎏金刻纹铜鉴残片

图引用自《考古》2020年第9期

在人类的认知系统中,大脑会把视野中图像的重叠解读为“一个物体立于另一个物体后方”。由于这是理解现实世界的重要信息,我们的感知系统会主动在视网膜成像中寻找这类遮挡信号。也因此,画家可以利用重叠来表现景深。但由于刻划铜器尺寸太小,且画家无法在铜器表面通过颜色区分重叠的物体或人物,所以无法使用这一技巧。即使是最复杂的刻纹图案,空间的深度关系也始终没有体现。除了画面主题要求我们本能地将高度差异解读为景深,其余人、动物的动作与互动,就只发生在单一平面上。

如今我们面临一个关键问题,是什么原因导致绘画艺术在这一特定时期、特定区域出现了这样的创新?或许是因为有追求新奇的赞助人,也可能是有不愿墨守成规、敢于大胆尝试的艺术家。但无论其灵感源自何处,这种刻纹青铜器都为我们展现了一个全新的艺术题材,并引发了艺术家对表面装饰的新思考——人物活动的细节被细致刻画,活动场景或由动作暗示,或由举行仪式的建筑来提供。这些刻画的场景开辟了一个新的艺术领域,我们或许可以称之为“系统性的绘画”。它也许是从安阳族徽发展而来,但即便如此,也早已突破了标识符号的功能范畴。

▴

图4 湖北枣阳九连墩楚墓出土的漆木弩彩画

图引用自《文物》2017年第2期

接下来,将目光转向公元前四世纪到公元前二世纪,这一时期的绘画创作进展平缓但地位变得更加突出,最终取代装饰艺术,成为中国艺术领域的主导形式。从公元前四世纪左右的这把漆木弩上的绘画(如上图4)我们可以看出,此时画家已懂得利用不同的色彩营造出纵深效果,尽管它并不强烈,但足以让漆器画工的设计与铜器画工产生本质差别。再看如下图5所示的两幅彩绘贝壳,我们可以清晰注意到线条的作用:对于动物,画家主要通过纯色块表现,而不依靠勾勒轮廓或刻画内部细节;但对于马车及人物,画家巧妙运用线条勾勒形态、表达细节。值得留意的是,贝壳上部边缘的下侧有一道红色细线,这很可能是画家在划分不同空间,线条内所有元素都属于同一个活动场景或同处于一个空间维度。

▴

图5 彩绘贝壳

图引用自《艺术设计研究》2024年第2期

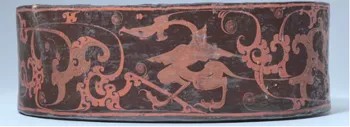

将视线转向下图6中的彩绘漆奁,它和其他纹饰之间的区别显而易见:装饰性的条带都是对称图案,而把人类活动置于自然环境中,这天然排除了对称性和图案化。王海城老师指出,这种对人类现实世界的刻画,或许促使艺术家重新审视已有上千年历史的装饰图案,龙纹便是典型例子。在商周时期的纹饰中,龙纹更多是作为填充元素存在。而到战国时期,艺术家开始将龙塑造为能在空间里自由活动的行为主体。

▴

图6 战国时期彩绘人物车马出行图圆奁

现藏于湖北省博物馆

如下图7所示的战国时期龙纹漆奁,装饰构成了龙活动的景观,龙与周围景观界限分明,既无对称排布也无重复设计,此时的龙不止鲜活有生气,还被赋予人类情感。对此王海城老师强调,对心理状态的描绘,无论在何种艺术语境下都是一项重要突破,尤为令人惊叹的是,这一突破在中国艺术史上竟诞生于装饰艺术的背景下。创造这一艺术形式的工匠固然拥有惊人的想象力,但不可忽视其所依托的土壤,是一个已经发展了数千年的装饰艺术的世界。

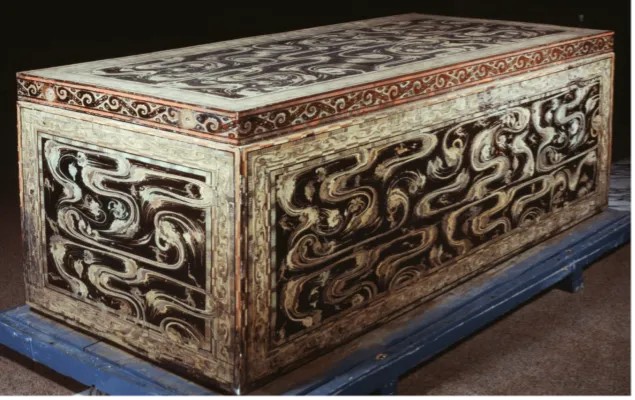

▴

图7 笑龙漆奁(laughing dragon box)

现藏于波士顿美术馆

我们再跨越一个世纪,探寻奇幻动物栖息的环境是何种模样。以马王堆汉墓的漆棺(如下图8)为例,其上塑造景观的方式相当于汉字中的会意字原理——正是那些形态飘忽不定的云纹周围,点缀着人物或动物的活动形象,观众才会把这些云纹理解为活动发生的背景环境。而与漆棺上所描绘的无忧无虑的精灵栖息于云端的生动画面相比,同时期的绘画艺术对人类世界的刻画就显得非常拘谨正式,略显逊色。

▴

图8 黑地彩绘棺

现藏于湖南博物院

同墓所出土的帛画,分三次描绘了辛追夫人生前、葬礼、死后的世界,引导着我们去想象空间关系。人类的感知系统先通过平面的视网膜收集外界信息,再经由视觉神经至大脑,最终构建出一个三维立体世界。实现从平面到立体的转化,大脑必须依托一些假设。帛画的设计者就至少巧妙利用了三个关键假设,引导我们避免对这幅画做出平面的解读:当我们识别出同一画面中同类物体的尺寸发生变化,就会本能地用距离远近来解释这种尺寸差异;当我们识别出画面中“不完整的人”和“完整的壶”共用一条边界时,会自动假设壶离我们更近,遮挡住了远处人物的部分形象;最后,由于重叠的人物依次向画面中心移动,我们会假设两排平行的吊唁者朝着同一个消失点(vanishing point)汇聚。可以说,画家通过自己的创作验证了自身与观众对作品的视觉反应,从而发现了人类感知系统的原理。那些懂得如何运用这些假设的画家,自然就掌握如何构建出虚拟景深。我们也许会觉得这种虚拟程度还不完美,这是因为感知系统具备多种交叉检验推论的方式。根据创作主题的不同,表示景深只是画家要解决的众多问题之一。

▴

图9 马王堆一号汉墓T形帛画

现藏于湖南博物院

再看满城汉墓出土的错金铜博山炉,它借助抽象龙纹表现流动水体与自然景观,赋予人们熟悉的装饰纹样以动感。在当时,龙纹已完全演变为抽象纹饰,对博山炉的创作者而言,它既可以作为纯粹的装饰元素,也能用来解决新的艺术难题——通过变形重构,表现流动的水或山崖、云气等复杂的自然景观。艺术家使用这类装饰纹,并非因为它们与山地云气形状多么相似,而是因为他们确信观众会接受这种解读,并认为它们比其他所能想到的任何表现形式都更具吸引力。对于需要描绘云水、地形、火焰这类没有固定形态的自然景观的画家来说,龙纹和卷云纹并非唯一的创作起点,但它们是现成的、蕴藏丰富可能性的艺术资源,即便到了绘画史后期,仍发挥着重要作用:随着表现技巧的提高和艺术抱负的增强,汉代及后世的画家可能为了更强烈的自然渲染效果而牺牲使用装饰纹这种更加赏心悦目的形式,但无论如何,它们为下一代画家提供了可供测试、改造的艺术原型,或许会被继续继承与完善。最后,王海城老师总结道,以上这些线索或许恰好能解释我们在艺术史中所见的“连续性”,每件作品的创作都有一个起点,每一位艺术家都有一位老师。

▴

图10 西汉铜错金博山炉

现藏于河北博物院

郑岩老师分享了两方面的思考。其一,是对国内艺术史研究现状的反思。他认为目前国内艺术史研究中,早期美术史领域较薄弱,背后的原因不仅有考古学科强大的挤压,也在于美术史学科自身积累的有限。其二,是对传统学科分类方式的审视。他提到,过去学界常常将装饰和绘画割裂看待,这种分类结构存在诸多问题,易导致艺术史叙事在时间线上出现断裂,容易在某一时段要么忽略装饰要么遗漏绘画。而王海城老师的研究,恰好为大家带来了在美术史基本概念上关于这套分类方式的一个整体反思。随后,郑岩老师提出了一个问题:如何处理同一时代艺术研究中不同理论体系之间的关系?具体而言,已有的传统理论体系大多以文献为核心基础,与以考古学材料、图像材料等物质性、视觉性材料为基础建立的新观察之间,是否真的泾渭分明,存在不可逾越的界限?二者之间应如何界定关系?王海城老师回应到,有的艺术史学家认为他们的首要任务是弄清楚一件艺术品为什么出现,这本质是一个社会问题,要解答它需要有充分的文献证据或对当事人的采访。但也有学者认为,艺术史的首要任务是弄清楚一件艺术品为什么会是我们看到的这副模样。解答这个问题只能是以视觉材料为主,对艺术品本身进行溯本逐源,要经过系统专门的训练才能做到。

最后,在场师生围绕多个议题展开探讨,如:商周到春秋战国时期艺术风格发生跳跃的深层原因;春秋之后漆器艺术如何独立成一派并与青铜艺术形成竞争关系;刻纹铜器上的图案是否受到外来文化的影响;彩绘贝壳中的贝壳作为艺术材质是否是外来的;龙纹从早期单目纹饰逐步演变为具象形象的过程中经历了怎样的艺术发展阶段;等等。讲座至此圆满结束。