2022年5月25日下午,文研院第十二期邀访学者内部报告会(第十三次)在北京大学静园二院111会议室与线上平台同步举行。文研院邀访学者、复旦大学英文系副教授包慧怡作主题报告,题目为:“中世纪英国地图与文学中的东方叙事”。第十二期邀访学者陈文龙、杜华、谷继明、姜守诚、刘清华、陆一、罗鸿、欧树军、盛珂、王明珂、赵丙祥、山部能宜,文研院常务副院长渠敬东、院长助理韩笑等出席并参与讨论。

《艾布斯多夫世界地图》

13世纪德国

包慧怡老师首先指出欧洲中世纪地图观与近现代地图观的差异。16世纪以降,驱动欧洲地图工业蒸蒸日上的是航海时代的殖民与贸易需求,为之提供最新技术支持的是古登堡印刷术。葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等国君主竞相资助奢华的世界地图集计划,这些计划就如其赞助人发现和垄断“未知领土”(terra incognita)商路的野心一样宏大,从其中一些知名地图集的标题就可窥其一斑——譬如瓦德泽米勒的《宇宙志》(Cosmographia)和奥提列乌斯的《寰宇大观》(Theatrum Orbis Terrarum)。诞生于这一时代的地图奉“精确性”为圭臬:一张地图越是自诩为客观准确,是从未抵达之地的可把握的缩影,是精微的测绘仪器对广袤无限的征服,它就越能宣称自己在航海大发现时代是“有用的”。近代以来,这种导航至上的实用主义地图观直至今日仍难以撼动,在全球各类GPS定位系统和手机地图软件中登峰造极。

包慧怡老师

然而仅在短短数世纪前,主流欧洲中世纪世界地图却并不以“有用”为起点,画在羊皮或牛皮手抄本上的地图也很少是追求效率的“寻路指南”。中世纪地图首先是一种道德化、政治化、宗教化的图文叙事。中世纪拉丁文和各主要俗语(古法语、中古英语等)中都没有能够准确对应现代“地图”这一概念的词汇,而多用其他名词代指地图,它们包括但不限于:pictura(图画), tabula(图表),descriptio(描述),histoire(故事或历史)。现代英语中表示地图的名词map来自中世纪拉丁语mappa,意为“布料”。“世界地图”(mappa mundi)一词在中世纪拉丁文中的原意即“世界之布”。典型中世纪地图的确是一块由色彩、事件、物种与概念织成的百衲被,一页继承了普林尼式古典博物志视角的百科图鉴,一种写在羊皮或牛皮上的超链接。

接着,包老师逐一介绍了以“T-O”地图为代表的七类典型中世纪地图上对“东方”等异域的图文呈现。在欧洲中世纪制图师和异域志作者笔下,“东方”是个非常宽泛的概念,除了亚洲的全部之外,包括红海地区在内的非洲众多区域都被归入“东方”——那里的族裔和物种也被称为“东方人”、“东方造物”。10-15世纪的欧洲地图编绘者将对未知的焦虑和对异域的向往不同程度地投射到自己从未踏足的东方各地,与诸多俗语中世纪异域志(11世纪《东方奇谭》、13世纪《马可·波罗行纪》、14世纪《曼德维尔爵士游记》等)中的文字记载相互映照和补充,构成了一套图文互注、纷纭繁杂、逻辑时而自洽时而矛盾的“东方叙事”。

赫里福德“世界之布

约1300年,英国

所谓“T-O”型是中世纪基督教世界最常见的一种世界地图范式。以现存中世纪欧洲世界地图中尺寸最大的、约绘制于1300年的英国《赫里福德世界地图》为例,圆形的“O”勾勒出世界的边界,“T”的三支分叉则标识着当时欧洲人眼中的三大中心水系——“T”同时将世界分作三块,上方的半圆是亚洲,左下与右下的两个四分之一扇面分别是欧洲与非洲,分别成为挪亚三个儿子的后裔的家园。我们如今早已熟悉了“上北下南”的地图模式,而在“T-O”地图上,位于顶端的却是东方。那里被认为是伊甸园的所在,人类文明诞生之处,也是基督复活后进行末日审判的地方。因此,人们相信遥远的东方是尘世看不见的“新耶路撒冷”的所在地。

鉴于“东方”(拉丁文oriens)在“世界之布”上的特殊地位,orient这个动词在现代英语中仍被用来表示一切定位——“东方”成了中世纪人在地图上确定其余所有方位的基础。另一个重要的定位点则位于地图的圆心,也是一座真实的东方城市:地上的耶路撒冷,看得见的尘世之城,新耶路撒冷的一个不完美的预表。每位朝圣者必须在迷宫般错综复杂的地图上基于有限的已知地标,为自己寻找一条通向东方和救赎的独一无二的朝圣路。离开了“东方”,世界之布将失去框架和准轴,并在精神意义上变得支离破碎。

《诗篇集》T-O地图

13世纪英国

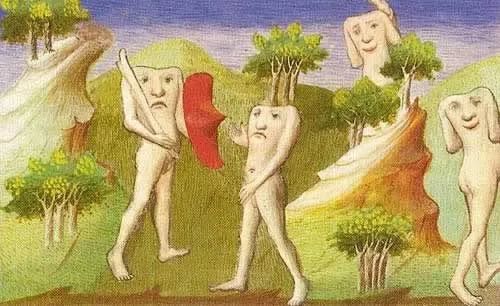

位于《诗篇集》T-O地图边缘的异形人

随后,结合正在撰写的图文专著,包老师详细介绍了一些著名中世纪地图边缘上的“东方奇观”。“世界之布”上的东方历来是异形人(humanoid)、幻想动物(fantastic animal)和杂交怪兽(hybrid monster)群魔乱舞之地。群魔乱舞之地,则是制图师安插道听途说的异闻、继承自古书的奇谭和种种诞生于其想象的“非正常”生物的地方。单举种类相对有限的异形人来说,东方大地上最常出现的有扇耳人、狗头人、伞足人和无头人等,图像旁通常有标明其名称和寓意的拉丁语铭文。

扇耳人

《东方奇谭》11世纪抄本

无头人

《曼德维尔爵士游记》14世纪抄本

同样被归入“东方”,那些位于非洲的异形人常被刻画为道德上更加可疑乃至邪恶的种族,往往被冠以黑色或深色皮肤,对亚洲居民的态度却毁誉参半,而亚洲的东方诸国常被描述成地大物博的富庶之地,但其财富往往同罪恶(贪婪、傲慢等)联系在一起。这些逡巡在地图边缘的或走、或跳、或尖叫的异形人和怪兽,不仅折射出中世纪欧洲人西方本位的优越感和对未知疆域的恐惧和焦虑,也意欲向其读者传递基督教末世论的威胁。想象中东方的奇异种族在基督教中心主义视角下成了活生生的道德教科书:根据中世纪病理学的寓意原理,如果一个人的身体器官发生了扭曲,那么若不是污鬼住进了他的身体,就是他内心产生了扭曲。地图上这些“人间失格”的东方族裔于是成了劝人行善的一种“死亡预警”(memento mori), 从不同侧面体现了中世纪人对故乡和别处、本族与他者的区分。

最后,包老师总结道,地图从来不只是测绘学的产物。欧洲中世纪地图不是按图索骥的、遵循单一规则的对现实的客观再现,而是众多探索世界并尝试对之进行描述和论证的方式的集合。通过收集、梳理和归类大量零散分布于地图图像和铭文中的“东方叙事”,我们将能更深入地追溯这些中世纪异域想象背后的文化观、历史观、宗教观,从而更好地理解近现代欧洲民族国家意识、地理边疆认知以及族裔身份意识背后的思想渊源。

文研院常务副院长渠敬东为包慧怡老师颁发邀访学者聘书