文研讲座99

2018年10月16日下午,“北大文研讲座”第九十九期在北京大学第二体育馆B101报告厅内举行,主题为“‘制度’如何成为了‘制度史’”。清华大学历史系侯旭东教授主讲,首都师范大学历史学院副教授孙正军主持。北京大学社会学系教授王铭铭、中国人民大学历史学院教授刘后滨评议。

侯旭东教授

讲座伊始,侯旭东教授首先指出制度研究的重要地位,以至于历史学逐渐形成了制度史这一学术分支。但是,“制度”转变为“制度史”之后,关于这一转变过程是如何发生的,这种转变的意义何在等诸多问题都成为研究的重要方面。由此,侯旭东教授的报告主要分为三个部分:第一部分主要阐述了古人心中的“制度”,即中国古代典籍中制度的含义;第二部分主要论述了制度逐渐成为制度史的过程;第三部分在总结制度史研究脉络的基础上,侯旭东教授强调未来研究应加强对制度实态的关注。

在第一部分中,侯旭东教授主要运用以《通典》为代表的古代文献,对“制度”一词进行考证。他指出,“制度”一词古代已经存在,但是其含义与今人所说的“制度”存在较大差别。以《汉语大词典》的表述为例,今人所谓的制度无论其成文与否,都更多强调了制度所具有的规范意义。然而在梁启超看来,中国制度史研究的主要内容是《通典》、《通考》等文物故事,另一方面,钱穆也声称中国制度研究就是对中国通史的研究,由此来看,古人所说的制度与今人的概念大相径庭,如果要深入研究古人心目中的制度,就必须回到古人的典籍中。

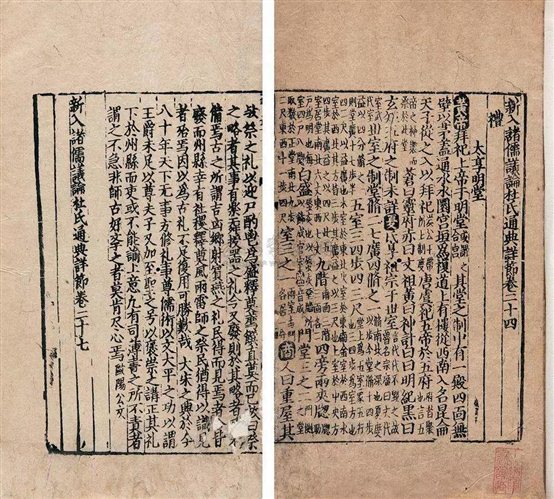

《通典》书影,宋绍熙五年(1194)择善堂刻元修本

其中,《通典》与《通考》被侯旭东教授视为研究古人制度的重要参照。《通典》的作者杜佑在自序中指出本书的写作是“实采群言,征诸人事,将施有政”。按李瀚所说,《通典》所记的制度就是与官员行政相关的一系列事情。同样,《通考》中所记载的“事”与“制度”既包含制度又囊括人事,深究起来其所谓的制度就是历史经验。以上制度的含义都与今人的理解不同,归结起来制度共有四个方面:符合天道需要长久遵行的制度,即圣人之制;各朝各代的“经制”、“常制”,这些制度经过皇帝的诏令逐渐律令化,可以跨越朝代发挥影响力;非长久之道的“一时之制”、“权时之制”;一朝的治国方略或者规矩,如“祖宗之法”。但是,这些制度并不是恒定的。除圣人之制外,古代经常出现“违制”、“矫制”的现象,制度本身并不具有绝对的规范意义,由此可见古人心目中的制度与现代人对制度的理解存在较大差异。

第二部分,侯旭东教授主要论述了今日制度观形成的过程,回答了古人心目中的制度是如何成为制度史的这一问题。一方面,制度史的出现与现代制度观的形成密不可分。根据孔飞力在《中国现代国家的起源》一书中的论述,魏源、冯桂芬等开明士人对于国家治理和未来发展的一系列看法可以被视为今人制度观的苗头,这些通向现代国家的制度设想被孔飞力称为“建制性的议程”(constitutional agenda)。

孔飞力,《中国现代国家的起源》(2013)书影

随着历史的发展,这一现代制度观的形成过程在甲午战争之后被明显加快,随着戊戌变法的开始,“制度”与“变法改制”一道成为新型知识分子群体中流行的议题。清末新政的实施,在事实层面上带来了制度的改变,其中伴随着来自西方的教育制度和司法制度的建立,新的制度观念逐渐被确立。其中沈家本在主持清末法律改革的过程中,编撰了中国第一部刑法通史《历代刑法考》,开中国法律制度史研究之先河。除此之外,作为学制改革重要内容的京师大学堂,其史学门的授课开始强调对中西历代制度的研究。由此伴随着制度改革,今人的制度观逐渐形成,制度史研究开始兴起。另一方面,随着对时局认识的变化,近代引进而来的政体观念与政体学说遥相呼应,形成了一种将制度凌驾于具体人物与事务之上的认识,进而这种认识被固化为不同政体相互区分、依次进化的制度类型学观念,由此制度成为革命派与维新派之间论证的工具,从而丧失了其本来的含义。

由于时代变化,不同政治派别之间就未来政体与变革方式进行辩论时,都以征引西方事例和反观中国历史的方式,将中国失败的原因归结为中国制度的失败。比如康有为在《官制议》中指出,中国若要富强,必须改革官制,通过恢复古代制度拯救中国。这一观点可以被视为制度决定论的一种表现。与之相呼应,1905年刘师培在《中国历史教科书》中将制度作为重要类别加以论述,提出周代制度因为与西方制度最为接近,因此最值得借鉴。在侯旭东教授看来,以上不论国内国外,无关立场、观点,所有的讨论都不是孤立地就中国论中国,而是注入了比较的视野。由此,各种制度便逐渐脱离了时代,按照类别,前后相连,中外互映,硬化为可以相互阐发的基本骨架,获得了人、事之上的超越性与稳定性。

康有为

最终,随着民国的建立,共和政体成为现实,但是一系列制度问题仍然不时挑动着政客与学者的神经。与此同时,大学的普遍化与完善,使得持有以上不同观点的读书人进入杏坛,以上的思考与争辩也逐渐在教育体制中沉淀、转化,成为重要的学术问题,由此各种名目的“制度史”纷至沓来。回溯这段学术史历程,侯旭东教授认为,正如罗志田所说,这一过程出现的原因是在“长期延续的既存意识形态已失范,又面临铺天盖地而来的西方新思潮”的情况下,中国读书人的思考本身具有了根本性、开放性与颠覆性。

在第三部分中,侯旭东教授对自己的报告做了一个简短的结论。他指出,今天当我们在追溯有关问题的学术史时,常常止步于建制化的成果或个别名人的研究,忽略二十世纪初年探讨国家、人民前途时迸发的各方思想与其时代背景的关系,忽视这些讨论与后来学术问题之间的关系。最终,我们逐渐淡忘了这些学术问题背后的时代思想与现实来历。二十世纪以来,由于带着“经世致用”思想的古史研究者积极参与时政,各种观点交锋,古史研究也受到相当的影响,最终带着这种“制度观”来观察古代王朝的研究与近代产生的种种“标签化”认识相互支持。由此,对制度的关注发展成为超越人、事的制度史研究。通过对以上学术史历程的梳理,侯旭东教授认为,独立且带有本体论意义的“制度”既然是一种二十世纪的产物,那么独立的“制度史”实际上就成为了这种制度观的历史投影,其存在是十分可疑的。因此,作为研究者,我们应该返回古代,从古代王朝的语境出发,重新回到人、事关系中去认识制度实态及其变化。

刘后滨教授

评议阶段,刘后滨教授首先肯定了侯旭东教授将学术史置于近代史背景中的努力,并强调在清末时代大变革的背景下,不同领域和派别对制度的关注是相通的而不是孤立的。因此,从近代多元历史背景中发现制度观的嬗变与制度史的形成尤为重要。中国传统文化中制度研究的关键就是回到《通典》,从人、事关系中认识制度。此外,刘后滨教授提出,在《通典》《通鉴》之外还应该关注《唐六典》,从而更好的发现中国的制度传统,而对制度史的关注应该回到学术史脉络中,现在很多学术议题中的概念实际上延续了当时时代背景的现实关怀。但是随着时代的发展,研究者逐渐遗忘了这些学术概念的时代特征。因此,应该像侯旭东教授一样凭借这种反思性去追寻研究领域的学术史脉络。除此之外,刘后滨教授指出,在研究中还需要避免线性史观对学术研究的影响,防止制度决定论的干扰。

王铭铭教授

王铭铭教授从人类学研究的视角出发,认为侯旭东教授借助人类学观点,强调对人事关系的关注,这有助于更好地理解古人和古代历史。他表示,侯旭东教授试图带领史学家完成一种时间的跨越,从而实现对他者的理解,然后这种他者的理解并不是基于空间的移动,而是回过头来看自我,是对历史中自我的理解。因此,通过对人事关系的研究,对“正式制度”与“非正式制度”的关注有助于对制度史的深层理解。此外,王铭铭教授就以国族史为核心的新史学如何体现中国边疆地区的历史意义等问题向侯旭东教授提问。侯旭东教授指出,受西方思维的影响,我们在制度史研究中往往强调单一的中国概念,强调作为整体的“一”,而忽视了边疆少数民族地位。尽管近几年兴起了内亚史观等关注边疆地区的研究成果,但制度史研究方面仍需努力。之后,三位学者就“日常”等基本概念、史学研究的未来等深层问题进行讨论。

在交流环节中,听众踊跃提问,会场气氛热烈。文研院特邀访问教授、台湾中研院院士邢义田高度评价了侯旭东教授的报告,并认为此次报告是对其自身研究正当性的检验。之后,侯旭东教授分别就历史社会学、制度变革与典范语言的关系以及民族身份与制度史等问题做出了精彩全面的回答。