2019年5月17日晚,“北大文研讲座”第一百二十七期第二场在北京大学第二体育馆B101报告厅举行,主题为“1919-1930年间法国思想界的东西方之争”。巴黎索邦大学教授迪迪埃·亚历山大(Didier Alexandre)主讲,北京大学外国语学院教授秦海鹰主持,北京大学外国语学院教授董强评议。

讲座开始,亚历山大教授从“东方”的定义开始切入1919-1930年间的这段思想史。由于本质和根源的不同,以“东方”为主题的话语决定了“东方”这一定义的多样性。在本次讲座中,亚历山大教授暂且搁置东方学专家所定义的作为学术对象的“东方”,转而将讨论范围界定于作家在随笔、游记和小说中所定义的“东方”,并以一战作为重要的时间节点——因为第一次世界大战迫使人们不得不重新反思和定义“东方”。

法国知识界对于“东方”的讨论包括了宗教与地理两个层面,而第一次世界大战的结束对于“东方”问题的讨论起到了决定性作用。事实上,第一次世界大战使欧洲文明背后的宏大叙事受到了质疑,尤其是源于启蒙时代的进步观念和康德主义提出的解放计划。保罗·瓦雷利率先就此话题进行了辩论,并引起了众多作家和知识分子的注意,他们开始意识到重新定义欧洲文明的重要性。这里的文明指的是瓦雷利意义上的“精神”文明,既非物质文明,亦非宗教文明。在这个意义上,关于“东方”的讨论有几个现象值得注意。

第一个有趣的现象在于以世界文化和文明为主题的知识争论的全球化。

第一次世界大战之后,作为反抗欧洲殖民政策的民族主义崛起。文明的意义开始在世界范围内作为统治或解放的工具,进入到不同大陆、不同国家、不同民族或种族之间的关系中。借用萨义德东方学的概念,可以说在知识和意识形态层面上,“东方”的概念建立在西方主导的“科学”的立场之上。东方学揭示了某种权威,在文明层面圈定了“东方”的地域,以此来反身定义欧洲。而二十年代关于全球范围内文化和文明定义的讨论,使得所有由欧洲传统定义的、与文明相关的参考标准都受到了质疑。

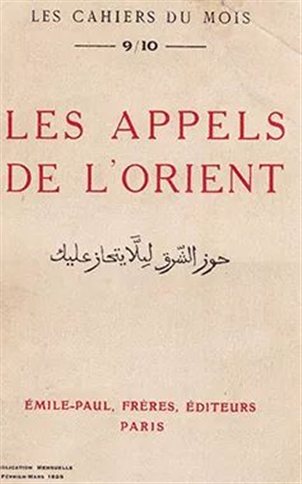

其中,折中派杂志《每月记事》的“东方的召唤”专刊在1925年发表了对250位评论家、作家、学者的调查结果。这期杂志得出了关于1925年文学界的惊人结论,即“东方”这一概念在当时文学界的中心地位。杂志调查的问题包括:东西双方能否沟通,如果可以的话如何沟通;“东方”的出现是否会对法国艺术构成威胁;在艺术、哲学、文学等领域,东方能为法国带来哪些有益的收获;西方的哪些价值凌驾于东方之上。值得注意的是,

“东方”并非本体论意义上的东方,而是时刻处于与西方的关系之中,是处在外来、对立和威胁关系中的东方。

《每月记事》杂志表现的是已经作为学科且被杂志等出版物体制化了的东方学,其表述已带着象征性的权力关系。在这期的思想剖面中可以看到以保罗·瓦雷利和亨利·马西斯为代表的两种不同观点构成的双折画,同时这两位作家亦是通过杂志塑造“东方”概念的第一参与者。接下来,亚历山大教授针对这两位作家截然不同的观点进行阐述。

保罗·瓦雷利曾在1919年发表题为《精神的危机》的文章中指出西方文明在物质和精神层面的失败。瓦雷利认为,欧洲文化的幻想破灭与其在知识、哲学、宗教、政治和意识形态层面的矛盾所产生的混乱有关。他的文章正好回应了1918年斯宾格勒发表的《欧洲的没落》的散文。斯宾格勒的结论是决绝的:欧洲正在走向衰亡,一方面因为欧洲缺少精神层面的重大决定,另一方面也因为欧洲过于急剧的殖民扩张。在《精神的危机》的第二封信中,瓦雷利改变了他的视角。他不再从法国、欧洲的层面思考危机,而是上升到了世界层面。他明确指出了跨文化交流的全球化问题,同时也注意到欧洲的变化。从具有强烈权力辐射意识、信奉种族中心主义的欧洲变成一个兼收并蓄、更加客观的欧洲。

瓦雷利的观点建立在对地理和经济多方观察的基础上,他通过世界层面上的文化资产地位的变化来解释这一危机。二十世纪二十年代见证了知识精英美梦的破碎。对知识精英而言,知识和艺术本身就是目的;但在欧洲大国和殖民帝国中,传播的民主完全改变了知识的本质,“曾经是纯粹价值的知识现在具备了交换功能”。苏联、印度和中国等一些东方国家人口庞大,瓦雷利从中看到东方拥有对文化资产的巨大消费市场。文学也不再是欧洲精神最完美的形式,当文学进入流通领域,它就会为了被消费而复制生产。

亨利·马西斯在1925-1927年间发表了题为《捍卫西方》的辩护文。和瓦雷利一样,他的文章也由危机意识开启。马西斯认为,脱胎于工业化、资产阶级和物质主义的十九世纪欧洲文明将全球统一化,但并未实现真正意义上的统一。他指出,全球流通(尤其是知识和技能的流通)带来了三重影响:第一是政治和改革方面,他认为西方给了东方力量,使其能摆脱“百年昏睡”的状态;第二个影响是精神层面的,因物质崇拜而衰退的西方在印度教、佛教教义中寻求平衡,以防止自己坠入物质主义的深渊;第三个影响是宗教层面的,宗教在个体之间建立关联,使社会、国家和全球层面上的共同体成为可能。

亨利·马西斯有趣的地方在于,他借由法国和欧洲的历史性危机,对历史和世界版图进行重新建构。德国成为东方和西方之间宗教信仰和精神的边界,莱茵河开外是东方,而法国成为西方的中心。因此,《捍卫西方》成为二十年代精神图景中的复杂装置,他代表着极端的西方理论,即试图通过共同的西方价值内部流通来聚合德国、俄罗斯、中国和日本,从而达成重构一体化东方的目的,以解除东方的宗教思想对西方的威胁。

第二个现象表现于异国游记和理论小说之中。西方对东方的兴趣来源表面是审美,实则带有强烈的政治色彩。在“东方”概念的重塑过程中,真实存在的国家代替了想象中的东方,这些国家既要面临自身文化的丢失,同时也要与西方文明保持对话。旅行和信息的发展为国家间的交流带来了便利,作家也开始用写作来定义“东方”。

异国情调在两个文体中得到体现,首先是理论小说,这类小说用隐喻式的虚构代替了批评式的虚构;其次是游记。保罗·莫朗在1927年发表的小说《活佛》中直接探讨了欧洲文明和印度文明的关系,不同的种族会在贸易带来的象征性暴力和真实冲突中产生对立。一战之后,以理查·穆勒《以这样的方式》和杂志《1912》为代表,游记的性质发生了根本性的转变。理查·穆勒敏感地意识到英国的统治对于印度的未来是一种威胁。但穆勒关心的并不是国家和种族意义上的政治解读。他重视异国趣味和别致,反对过多的描写,从不对所见所闻做哲学阐释。穆勒的日记包含了大量的关于仙境、奇观和东方奇遇的想象,其中带有强烈的西方意识,这种意识里夹杂着居高临下、蔑视和不理解。

同样的主题也出现在亨利·米肖的《一个野蛮人在亚洲》中。但与穆勒不同,米肖是注重想象和内心的诗人,他对法国知识界提出的东西方文明交流问题更为了解。在他的游记中,米肖谨慎又确实地介绍了关于印度和英国之间针锋相对的政治形势,同时,他的幽默也不曾掩饰三十年代殖民主义带来的问题。米肖探索的实际上是印度与欧洲的关系。米肖对印度人对外来者的冷漠非常震惊,他用国家和大陆之间的关系来形容这种人与人之间的壁垒,这也暗示了东西方之间的对立。美洲、欧洲、印度成为米肖作品中的三个中心,但对中心的追寻包含着持续不断的对立:一方面要与西方以及欧洲文明保持距离,另一方面要抓住印度整体的特殊性。米肖的旅行是自我放逐式的,从自身排出所有与故乡的联系,但同时他也拒绝在东方思想中寻求解决西方问题的方案。米肖决定摆脱历史,并探索自己的内心。但米肖的印度之旅最终遇到了“死胡同”,他发现印度人开始放弃自己崇尚超脱和苦行的宗教信仰并转而信奉欧洲一体化和共产主义,历史远比神秘论更强大。

第三个现象是文学史范畴的理论层面的。“东方”问题带来了全新的文学敏感性,同时东方问题所引出的危机为忧郁的浪漫主义画上了句号。1924年,马塞尔·阿尔朗发表的《新世纪病》与1926年安德烈·马尔罗发表的《欧洲青年》两篇文章均是这种浪漫主义的经典文本。在《活佛》中,保罗·莫朗塑造了法国青年雷诺这一浪漫形象来揭示其空虚,他的政治、精神历程体现了一战之后落魄贵族精神无所归的境遇。

20世纪30年代末,则出现了一种超越这种忧郁的浪漫主义的写作形式。萨特作为文学社会学批评的创始人,正好与瓦雷利、马西斯和莫朗一战这代人相对立。萨特这代人生活在一战后,他们对之前时代的态度是,要么适应,要么拒绝。在萨特的朋友尼赞这里,东方因此成为了体验死亡、虚无和荒诞的场所,走向东方意味着重新寻回人性,揭示自我。在全球一体化即将完成之际重新讨论什么是亚洲,尼赞给出的答案是:她在经济文化层面上是“欧洲的外科医生”。东方的反殖斗争和革命为欧洲的危机带来了解决方案。

最后,亚历山大教授以尼赞的引文作结:“我们习惯性地把东方看成是西方的对立面:当欧洲的陨落腐败已经成为不争的事实时,东方的复兴和欣欣向荣也不再是秘密。东方可以拯救欧洲,给欧洲人以新生,东方有解决欧洲的药方,还有爱。印度充满了文明的精神,中国在我们眼里比在马可波罗那里更加神奇。谁来告诉我们亚洲使我们感兴趣的根本人文原因:孟买的罢工、中国的革命、越南的牢狱。而不是亚洲的大佛。”

评议环节,董强教授指出,亚历山大教授以全面的视野,将讨论的时间范围固定在世界大战。从中国的视野来看,十九世纪末之后的欧洲是启蒙的、先进的。但亚历山大教授从欧洲的视角讲述东西方关系,让我们看到了欧洲的焦虑和危机感。今天,我们在这里谈论二十年代法国思想界关于东西方的辩论,同时也是回到东西方文明相遇之际,来理解中国今天的文明身份,即如何从文化的层面定义我们自己。这是值得继续辩论下去的话题。