2021年10月21日下午, “北大文研讲座”第228期在北京大学静园二院 208室与线上平台同步举行,主题为“悲剧的力量——《玛纳斯》史诗的传承动力”。中国社会科学院民族文学研究所研究员阿地里·居玛吐尔地主讲,北京大学外国语学院东南亚系副教授史阳主持,中国社会科学院民族文学研究所研究员斯钦巴图、北京大学东方文学研究中心教授陈岗龙评议。本场讲座为“史诗遗产与文明互鉴”系列讲座第六讲。

讲座伊始,阿地里研究员首先介绍了史诗作为一种文体的主要特点。原生的民间口头史诗是用韵文或韵散结合的形式,以口头演述的方式由天才的史诗歌手在演述中进行创作,在口耳相传的过程中不断融入后辈歌手的智慧和才能而逐步完善的宏大叙事作品。史诗在内容上歌颂了一个民族奠基者的英雄事迹,反映了一个民族在形成发展过程中宏大广阔的历史和生死存亡的重大事件,展示了民族发展过程中广泛的社会生活,凝聚了整个民族的精神和智慧,是一个民族共同遵循的道德范本和教科书。丰富的内涵、足够的长度、典雅的风格是史诗作为一种超级文本的基本特征。

随后,阿地里研究员进入到《玛纳斯》史诗的讲授。他首先指出《玛纳斯》史诗是我国柯尔克孜族地区以及吉尔吉斯斯坦(吉尔吉斯为主体民族)为主要流传地的英雄史诗,是两国人民共同的文化遗产。 这一次讲座主要以吉尔吉斯斯坦的《玛纳斯》为主要参照对象,我国境内的《玛纳斯》文本作为参考。他指出,《玛纳斯》是中亚地区规模最大、篇幅最长的一部活形态口头史诗,它被认为是吉尔吉斯(柯尔克孜)民族精神文化的巅峰,它是全面反映吉尔吉斯古代生活的百科全书,是连接古代和当今民族文化的桥梁,同时《玛纳斯》史诗也是教育后代、净化民族心灵、引导人民觉醒奋斗的最佳教科书。被评价为是民族精神文化的巅峰以及民族文化之魂。阿地里研究员提到《玛纳斯》进入国际学术视野差不多有160年的历史。在1856年,俄罗斯军官、哈萨克族民族志学家乔坎·瓦利哈诺夫在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖地区第一次搜集记录了《玛纳斯》的文本,即《玛纳斯》史诗的传统章节“阔阔托依汗的祭典”共计913行,从此开创了这部流传千年的口头史诗走向书面定型化的道路。乔坎·瓦利哈诺夫不仅是第一位搜集《玛纳斯》史诗的人,而且也是第一位对其给予综合评价的人。除了乔坎·瓦利哈诺夫,V.V.拉德洛夫也被认为是《玛纳斯》史诗研究的奠基者。他在1866-1896这三十年间搜集出版了《突厥语民族文学的典范》(Specimens of Turkic Literature)丛书,其中在第五卷中收录了他所记录的文本包括《玛纳斯》史诗第一部《玛纳斯》、第二部《赛麦台》、第三部《赛依台克》的主要传统章节,共计12454行,此卷于1885年在圣彼得堡出版后又由他本人亲自翻译成德文在德国莱比锡出版。其中,第一部《玛纳斯》内容较完整,第二、第三部只有简短的情节。他的研究成果为欧洲古典学者带来了巨大启发,并对世界民俗学研究新方法理论的产生起到了推动作用,例如对《玛纳斯》史诗歌手的田野调查及研究思路在很大程度上影响了帕里、洛德的口头诗学理论。《玛纳斯》史诗的这两个最早的文本都先后由英国伦敦大学著名的史诗专家哈图教授翻译成英文在英国出版。

这一次讲座主要以吉尔吉斯斯坦的《玛纳斯》为主要参照对象,我国境内的《玛纳斯》文本作为参考。他指出,《玛纳斯》是中亚地区规模最大、篇幅最长的一部活形态口头史诗,它被认为是吉尔吉斯(柯尔克孜)民族精神文化的巅峰,它是全面反映吉尔吉斯古代生活的百科全书,是连接古代和当今民族文化的桥梁,同时《玛纳斯》史诗也是教育后代、净化民族心灵、引导人民觉醒奋斗的最佳教科书。被评价为是民族精神文化的巅峰以及民族文化之魂。阿地里研究员提到《玛纳斯》进入国际学术视野差不多有160年的历史。在1856年,俄罗斯军官、哈萨克族民族志学家乔坎·瓦利哈诺夫在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖地区第一次搜集记录了《玛纳斯》的文本,即《玛纳斯》史诗的传统章节“阔阔托依汗的祭典”共计913行,从此开创了这部流传千年的口头史诗走向书面定型化的道路。乔坎·瓦利哈诺夫不仅是第一位搜集《玛纳斯》史诗的人,而且也是第一位对其给予综合评价的人。除了乔坎·瓦利哈诺夫,V.V.拉德洛夫也被认为是《玛纳斯》史诗研究的奠基者。他在1866-1896这三十年间搜集出版了《突厥语民族文学的典范》(Specimens of Turkic Literature)丛书,其中在第五卷中收录了他所记录的文本包括《玛纳斯》史诗第一部《玛纳斯》、第二部《赛麦台》、第三部《赛依台克》的主要传统章节,共计12454行,此卷于1885年在圣彼得堡出版后又由他本人亲自翻译成德文在德国莱比锡出版。其中,第一部《玛纳斯》内容较完整,第二、第三部只有简短的情节。他的研究成果为欧洲古典学者带来了巨大启发,并对世界民俗学研究新方法理论的产生起到了推动作用,例如对《玛纳斯》史诗歌手的田野调查及研究思路在很大程度上影响了帕里、洛德的口头诗学理论。《玛纳斯》史诗的这两个最早的文本都先后由英国伦敦大学著名的史诗专家哈图教授翻译成英文在英国出版。

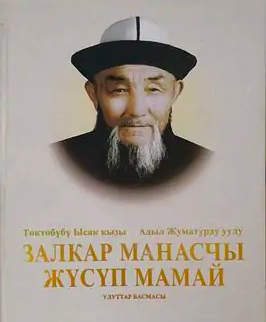

在介绍了《玛纳斯》史诗早期的搜集研究情况之后,阿地里研究员转向了《玛纳斯》史诗歌手的介绍。阿地里研究员首先提到了吉尔吉斯斯坦的两位《玛纳斯》史诗歌手,分别是萨恩拜·奥诺孜巴克(Saginbay Orozbak)和萨雅克拜·卡拉拉耶夫(Sayakbay Karalaev),他们都是吉尔吉斯斯坦著名的玛纳斯奇,其中萨雅克拜·卡拉拉耶夫是20世纪玛纳斯奇中演唱内容最长的一位史诗歌手。随后,阿地里研究员着重介绍了中国的《玛纳斯》史诗演唱大师居素普·玛玛依(1918-2014),他被国内外史诗学界誉为“当代荷马”、“活着的荷马”等,是中国的国宝级民间史诗演唱艺人,其演唱内容丰富、结构完整,包括《玛纳斯》、《赛麦台》、《赛依台克》等8部,共计232200多行。在国外,居素普·玛玛依也受到极大尊重,吉尔吉斯斯坦授予他“《玛纳斯》金质勋章”、“人民演员”等荣誉称号。2009年,经过中国政府申报,中国《玛纳斯》被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。在2013年,吉尔吉斯斯坦《玛纳斯》三部曲也被成功列入人类非物质文化遗产代表作名录。

在介绍了《玛纳斯》史诗早期的搜集研究情况之后,阿地里研究员转向了《玛纳斯》史诗歌手的介绍。阿地里研究员首先提到了吉尔吉斯斯坦的两位《玛纳斯》史诗歌手,分别是萨恩拜·奥诺孜巴克(Saginbay Orozbak)和萨雅克拜·卡拉拉耶夫(Sayakbay Karalaev),他们都是吉尔吉斯斯坦著名的玛纳斯奇,其中萨雅克拜·卡拉拉耶夫是20世纪玛纳斯奇中演唱内容最长的一位史诗歌手。随后,阿地里研究员着重介绍了中国的《玛纳斯》史诗演唱大师居素普·玛玛依(1918-2014),他被国内外史诗学界誉为“当代荷马”、“活着的荷马”等,是中国的国宝级民间史诗演唱艺人,其演唱内容丰富、结构完整,包括《玛纳斯》、《赛麦台》、《赛依台克》等8部,共计232200多行。在国外,居素普·玛玛依也受到极大尊重,吉尔吉斯斯坦授予他“《玛纳斯》金质勋章”、“人民演员”等荣誉称号。2009年,经过中国政府申报,中国《玛纳斯》被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。在2013年,吉尔吉斯斯坦《玛纳斯》三部曲也被成功列入人类非物质文化遗产代表作名录。

接下来,阿地里研究员梳理了中吉两国共同流传的《玛纳斯》史诗之间的关系。阿地里研究员特别提到中吉两国共同流传的《玛纳斯》史诗是同源异流,《玛纳斯》史诗在不同地域的流传过程中在内容、结构等方面产生了一定的差异。由于中国的柯尔克孜族和吉尔吉斯斯坦使用的文字不同,因此活形态的口头文本传承逐渐消失,书面文本已经成为今天的主要接受媒介。中国的《玛纳斯》主要以居素普·玛玛依的文本为传播主体,而吉尔吉斯斯坦的《玛纳斯》主要以《玛纳斯》三部曲为主。随后阿地里研究员结合地图展示了《玛纳斯》史诗在今天主要分布的五个流派,这五个流派以史诗演唱歌手的演唱内容、演唱风格、演唱语言等要素为划分标准,分别是吉尔吉斯斯坦楚河流派、伊塞克湖流派、天山流派、南部流派、中国新疆流派。随后阿地里研究员讨论了《玛纳斯》史诗的产生年代问题。总的来看,国内外学者就《玛纳斯》产生的具体年代有各种不同的说法,例如6-7世纪说、8-10世纪说、10-11世纪说、12-15世纪说、16-18世纪说等等,关于这一问题并没有一个确切的定论。

在全景式地介绍了《玛纳斯》史诗的搜集出版、史诗艺人、史诗流派、产生年代等相关的背景知识后,阿地里研究员接下来进入到《玛纳斯》史诗的核心内容讲解,并对史诗的整体结构、主要角色、内容构成进行了概括。

史诗的第一部主要围绕主人公玛纳斯展开,他诞生在内忧外患、人民流离失所、民族濒临灭绝的危难时刻。从小胸怀大志的他11岁就获得了神骏、神奇的武器、装备。随后他汇集了40位勇士、团结了周围的14位汗王为维护人民安宁而奋起抗争,被拥戴为一代汗王。成王后,他的家乡却又遭到外敌的屡次侵扰和劫掠,朝中又有奸臣勾结外敌。终于,在神龙、巨鹰、猛虎、雄狮、保护神的佑助下,在睿智的高参、聪明的妻子、身边勇士们甚至神勇的坐骑帮助下,玛纳斯将遭遇转危为安、死而复生。为了彻底消除外患,他继续远征,在与敌人血雨腥风的战斗中痛失多名最亲密的勇士、结盟的汗王,自己也遭敌人暗算,后颈中毒斧而无奈返乡,惨死在妻子怀抱中。一代枭雄的死亡给家乡父老及整个民族带来深重苦难,成为全民族无可挽回的巨大悲痛。史诗的第二部主要围绕玛纳斯之子赛麦台展开。玛纳斯之子赛麦台是在神圣的仪式上通过众人向天神祈求才出生的,他从小命运多舛,尚在褓中便失去父亲成为孤儿,并遭到祖父、两位叔父的多次陷害,几乎丢掉性命。母亲用“貍猫换太子”的方式将其保护下来并护送到外公家避难,12岁时得知自己的身世后回到家乡,祖父、叔父的阴谋和发妻背叛、朋友变节使其遭受重伤,在父亲的神灵、忠诚的长辈、善良的仙女(使其死而复生)、亲密的勇士的帮助下,赛麦台在最后交战中杀死了宿敌,为父报仇。史诗的第三部讲述的是赛麦台之子赛依台克的故事,他是赛麦台的遗腹子,玛纳斯的孙子。他的父亲赛麦台从人间消失后,仙女母亲阿依曲菜克被杀夫仇人克亚孜霸占,远离家乡,但她仍旧用魔法保护着自己的孩子。赛依台克在母亲腹中停留两年之后才降生人间,在敌人的监视下克服万难,长大成人。12岁时,他获知自己身世,回到家乡,在母亲、叔父等长辈的协助下,斩杀敌人,解放被奴役的亲人,为父母报仇、为民除害。

史诗的第一部主要围绕主人公玛纳斯展开,他诞生在内忧外患、人民流离失所、民族濒临灭绝的危难时刻。从小胸怀大志的他11岁就获得了神骏、神奇的武器、装备。随后他汇集了40位勇士、团结了周围的14位汗王为维护人民安宁而奋起抗争,被拥戴为一代汗王。成王后,他的家乡却又遭到外敌的屡次侵扰和劫掠,朝中又有奸臣勾结外敌。终于,在神龙、巨鹰、猛虎、雄狮、保护神的佑助下,在睿智的高参、聪明的妻子、身边勇士们甚至神勇的坐骑帮助下,玛纳斯将遭遇转危为安、死而复生。为了彻底消除外患,他继续远征,在与敌人血雨腥风的战斗中痛失多名最亲密的勇士、结盟的汗王,自己也遭敌人暗算,后颈中毒斧而无奈返乡,惨死在妻子怀抱中。一代枭雄的死亡给家乡父老及整个民族带来深重苦难,成为全民族无可挽回的巨大悲痛。史诗的第二部主要围绕玛纳斯之子赛麦台展开。玛纳斯之子赛麦台是在神圣的仪式上通过众人向天神祈求才出生的,他从小命运多舛,尚在褓中便失去父亲成为孤儿,并遭到祖父、两位叔父的多次陷害,几乎丢掉性命。母亲用“貍猫换太子”的方式将其保护下来并护送到外公家避难,12岁时得知自己的身世后回到家乡,祖父、叔父的阴谋和发妻背叛、朋友变节使其遭受重伤,在父亲的神灵、忠诚的长辈、善良的仙女(使其死而复生)、亲密的勇士的帮助下,赛麦台在最后交战中杀死了宿敌,为父报仇。史诗的第三部讲述的是赛麦台之子赛依台克的故事,他是赛麦台的遗腹子,玛纳斯的孙子。他的父亲赛麦台从人间消失后,仙女母亲阿依曲菜克被杀夫仇人克亚孜霸占,远离家乡,但她仍旧用魔法保护着自己的孩子。赛依台克在母亲腹中停留两年之后才降生人间,在敌人的监视下克服万难,长大成人。12岁时,他获知自己身世,回到家乡,在母亲、叔父等长辈的协助下,斩杀敌人,解放被奴役的亲人,为父母报仇、为民除害。

阿地里研究员认为整部史诗主要有八大构成要素,分别是:神话传说、民族历史、部落谱系和家族谱系、英雄人物传说、古代战争记忆、民族及部落迁徙、重大社会事件的记忆和重要的文化创造活动。其中,婚姻、征战以及日常生活是《玛纳斯》史诗的核心主题和内容。随后,阿地里研究员总结了《玛纳斯》史诗的四大形成特点:首先,《玛纳斯》史诗以韵文体口头诗歌的形式产生并传承,融合了吉尔吉斯(柯尔克孜)人不同时期社会历史文化的诸多层面。第二,史诗歌手在演唱当中创作并世代相传。第三,史诗是由不同时期的史诗歌手加工、润色、整合、完善,并非是一人在一时一地一蹴而就。最后,《玛纳斯》史诗具有鲜明的口头性、集体性、人民性、历史性和悲剧性。

接下来,阿地里研究员重点介绍了《玛纳斯》史诗的悲剧色彩。他认为《玛纳斯》史诗的悲剧美主要有两大来源:一个是民族悲壮而苦难的历史背景,一个是吉尔吉斯的民族悲剧意识。其中,英雄人物在保家卫民与外族入侵者抗争的过程中所经历的死亡与灾难困苦构成了英雄史诗悲剧的核心。吉尔吉斯(柯尔克孜)是发源于叶尼塞河上游地区的古老游牧民族,吉尔吉斯(柯尔克孜)除了在中国、吉尔吉斯斯坦分布外,还分布于哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗、土耳其、俄罗斯等国家。在历史上,黠戛斯汗国(840-931)是黠戛斯(古代吉尔吉斯人)建立的唯一一个有明确史料记载的汗国,位于蒙古高原至中亚地区。但在吉尔吉斯(柯尔克孜)漫长的历史长河中,黠戛斯汗国可以说是昙花一现,短暂的汗国很快就被契丹所灭,并开始大规模迁徙,最终在中亚及我国新疆定居。

阿地里研究员对《玛纳斯》史诗的悲剧色彩进一步解释,他认为《玛纳斯》史诗的悲剧性符合人类文化哲学与美学中的悲剧审美标准,也就是敌对势力之间的冲突与斗争的不可调和性以及悲剧主人公的勇气与不可避免的失败或死亡。勇气是人的一种最可贵的品质,但不可避免的死亡则是让人难以接受的结局。这两点造就了震撼人心的悲剧特征。《玛纳斯》史诗的悲剧内容主要表现为悲剧事件(外族蹂躏、民族危亡、家族矛盾、妻离子散、大义灭亲、战死疆场)、悲剧冲突(敌我矛盾、家族内讧、亲人背叛、朋友反目)、悲剧精神(悲壮人生、高尚而惨烈地死亡)、悲剧命运(未出生便遭到敌人查杀、逃离家乡避难、一生曲折艰难)。就英雄人物的悲剧命运而言,主要体现为三个层面:首先,在史诗中人们痛失以玛纳斯为首的众多受人敬仰、保家卫民、功勋卓越的英雄人物;其次,玛纳斯家族及其身边的很多英雄人物各自都有不同的悲惨命运;最后,史诗中英雄人物的死亡各不相同。

阿地里研究员对《玛纳斯》史诗的悲剧色彩进一步解释,他认为《玛纳斯》史诗的悲剧性符合人类文化哲学与美学中的悲剧审美标准,也就是敌对势力之间的冲突与斗争的不可调和性以及悲剧主人公的勇气与不可避免的失败或死亡。勇气是人的一种最可贵的品质,但不可避免的死亡则是让人难以接受的结局。这两点造就了震撼人心的悲剧特征。《玛纳斯》史诗的悲剧内容主要表现为悲剧事件(外族蹂躏、民族危亡、家族矛盾、妻离子散、大义灭亲、战死疆场)、悲剧冲突(敌我矛盾、家族内讧、亲人背叛、朋友反目)、悲剧精神(悲壮人生、高尚而惨烈地死亡)、悲剧命运(未出生便遭到敌人查杀、逃离家乡避难、一生曲折艰难)。就英雄人物的悲剧命运而言,主要体现为三个层面:首先,在史诗中人们痛失以玛纳斯为首的众多受人敬仰、保家卫民、功勋卓越的英雄人物;其次,玛纳斯家族及其身边的很多英雄人物各自都有不同的悲惨命运;最后,史诗中英雄人物的死亡各不相同。

阿地里研究员认为,《玛纳斯》史诗的悲剧美体现在全面深刻地反映了古代吉尔吉斯(柯尔克孜)民众的苦难生活以及对于英雄时代尚武精神的深刻体现。个人悲剧与广大民众的悲剧密切交织在一起,通过英雄主人公的行为以及其悲壮命运表现出来,随着史诗故事情节的发展而走向深入。《玛纳斯》史诗并非一味地抬高本族英雄而贬低敌人,在史诗中英雄的敌人往往都比英雄人物有更强的能力,而敌对英雄的能力也恰恰起到了检验和显示英雄本色的作用,战胜这样的敌人才能显示英雄的本色。斗争若没有伟大目标,其失败或死亡便无足轻重。各类史诗英雄的悲剧命运由内在、外在两个因素造成:一个是其性格;另一个则是敌对方的超凡能力给其带来的压力和打击。结合悲剧的特质,阿地里老师援引了斯洛普·弗莱在《批评的剖析》的观点,他认为“荷马为其后来人建立起了一个敌人的亡是悲剧而非喜剧,并不亚于朋友或领袖的阵亡”,史诗具备了这种“客观而无私的因素”之后,就会拥有建立在“非人为秩序的自然视野”基础之上的权威性。《玛纳斯》史诗的悲剧性体现在史诗的各个方面,史诗的每一部、每一位英雄人物都呈现出不同的悲剧特征。史诗英雄的个人悲剧与民族的悲剧融为一体,彼此影响。阿地里研究员认为,《玛纳斯》史诗的悲剧性并不会使听众灰心,丧失信心而绝望。恰恰相反,史诗的悲剧性会极大地激发人们的信念,提升人们的精神品质,净化人们的灵魂,促使人们为创建美好生活而不懈奋斗。

讲座最后,阿地里研究员结合吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉斯·艾特玛托夫的作品进一步阐释了《玛纳斯》史诗中的悲剧精神和吉尔吉斯人民的悲剧意识。艾特玛托夫认为,在每一个历史条件下,即使是人类社会进入比较发达的阶段,艺术没有也不应该脱离自己的悲剧本性。如果艺术思维没有发展到悲剧,那将是非常遗憾的。阿地里研究员认为艾特玛托夫是将《玛纳斯》史诗中的悲剧意识加以继承并发扬光大的世界级作家,从他的作品中可以看到他不断地深入挖掘并利用吉尔吉斯人悲剧精神、悲剧意识的精彩案例。他不断深入挖掘,利用吉尔吉斯人悲剧精神、悲剧意识创作出了受全世界人民喜爱并尊崇的文学作品,比如《查密利雅》貌似喜剧,但确是悲喜结合,女主人公沉重的爱情隐喻着巨大的悲性因素;《母亲-大地》也深度刻画了战争给人们生活带来的苦痛;《永別了,古利萨雷》中,残酷的政治环境给塔纳巴伊与骏马古利萨雷为代表的人们的生活所带来的悲剧,作品反思了历史错误,抨击了官僚政治和造成国家、民族、人民的悲剧的原因;《白轮船》中也描绘了撼人心的恶毁灭善;《一日长于百年》道出了叶吉盖的悲剧,纳依曼阿纳-曼库特悲剧和人类的危机;《断头台》中也有狼的悲剧,阿季夫和波士顿的悲剧、人类的悲剧共同交织;《崩塌的山岳》写出了当代人心浮躁、物欲横流的社会中生态、人类、地球面临的危机。艾特玛托夫怀着人类的忧患意识,坚持不懈地探索和追求人性的真、善、美。他以文学形式探索人类道德、伦理、人与自然的和谐共处、人道主义、人类与宇宙等重大问题、终极问题,讴歌生命。可以说,艾特玛托夫的悲剧书写正是对《玛纳斯》史诗浓重悲剧意识的回应、反思和深度继承,他将对人民、民族、国家、人类命运共同体的思考呈现在文学创作中。也正因如此,其作品才充满了人道主义精神和人类忧患意识,并得到了世界读者的青睐。

讲座最后,阿地里研究员结合吉尔吉斯斯坦著名作家钦吉斯·艾特玛托夫的作品进一步阐释了《玛纳斯》史诗中的悲剧精神和吉尔吉斯人民的悲剧意识。艾特玛托夫认为,在每一个历史条件下,即使是人类社会进入比较发达的阶段,艺术没有也不应该脱离自己的悲剧本性。如果艺术思维没有发展到悲剧,那将是非常遗憾的。阿地里研究员认为艾特玛托夫是将《玛纳斯》史诗中的悲剧意识加以继承并发扬光大的世界级作家,从他的作品中可以看到他不断地深入挖掘并利用吉尔吉斯人悲剧精神、悲剧意识的精彩案例。他不断深入挖掘,利用吉尔吉斯人悲剧精神、悲剧意识创作出了受全世界人民喜爱并尊崇的文学作品,比如《查密利雅》貌似喜剧,但确是悲喜结合,女主人公沉重的爱情隐喻着巨大的悲性因素;《母亲-大地》也深度刻画了战争给人们生活带来的苦痛;《永別了,古利萨雷》中,残酷的政治环境给塔纳巴伊与骏马古利萨雷为代表的人们的生活所带来的悲剧,作品反思了历史错误,抨击了官僚政治和造成国家、民族、人民的悲剧的原因;《白轮船》中也描绘了撼人心的恶毁灭善;《一日长于百年》道出了叶吉盖的悲剧,纳依曼阿纳-曼库特悲剧和人类的危机;《断头台》中也有狼的悲剧,阿季夫和波士顿的悲剧、人类的悲剧共同交织;《崩塌的山岳》写出了当代人心浮躁、物欲横流的社会中生态、人类、地球面临的危机。艾特玛托夫怀着人类的忧患意识,坚持不懈地探索和追求人性的真、善、美。他以文学形式探索人类道德、伦理、人与自然的和谐共处、人道主义、人类与宇宙等重大问题、终极问题,讴歌生命。可以说,艾特玛托夫的悲剧书写正是对《玛纳斯》史诗浓重悲剧意识的回应、反思和深度继承,他将对人民、民族、国家、人类命运共同体的思考呈现在文学创作中。也正因如此,其作品才充满了人道主义精神和人类忧患意识,并得到了世界读者的青睐。

阿地里研究员最后总结道,《玛纳斯》史诗之所以传承至今,离不开它所具有的勾连起个人、民族、国家、人类命运的悲剧意识,这样的悲剧意识也深厚地影响了后代的文学艺术创作。

讲座现场

评议环节,史阳老师指出,史诗研究并不是静态的,史诗文本也并非是一个确定的文本,阿地里研究员对于《玛纳斯》史诗全景式的背景介绍能够让我们从一个动态的、多维的视角去认识了解《玛纳斯》史诗在漫长历史中的发展和演变。此外,史阳老师认为我们目前对于史诗的研究侧重于语文学的层面,在此基础上或许更应该重新认识史诗对于一个民族的重要性,将史诗的微观研究与宏观研究相结合也是本场讲座给我们带来的启发。

斯钦巴图研究员认为阿地里研究员从史诗的概念、史诗的历史、史诗艺人等方面详细介绍了作为一种传统的《玛纳斯》史诗,并讨论了史诗文本的产生等史诗研究中的一些根本性的问题。与此同时,阿地里研究员在讲座中又将《玛纳斯》研究进一步拓展和深化,从史诗的文本研究引向史诗悲剧美学的探讨,这一点对于我国的三大史诗研究甚至其他的学科领域也有一定的启发借鉴意义。斯钦巴图研究员提到以《江格尔》为代表的蒙古史诗也具有一定的悲剧性,但是在悲剧风格等方面与《玛纳斯》又有一定的差异,这种差异产生的原因也是值得深入思考的一个问题。

陈岗龙老师认为,阿地里研究员为《玛纳斯》史诗的翻译和研究做了大量的工作,已经产生了国际性的影响。阿地里研究员的讲座将《玛纳斯》史诗的悲剧性与艾特玛托夫的作品结合起来进行阐释契合“史诗遗产与文明互鉴”系列讲座的意义。我们并不把史诗当作一种古代的遗产来看待,史诗遗产已经贯穿于我们今天的社会生活中。史诗既是古老的,又是当代的,充满活力的。除此之外,史诗的悲剧意识不仅体现在以艾特玛托夫为代表的现当代文学作品中,还与我们今天所倡导的人类命运共同体有密切的联系。艾特玛托夫作品中所体现的悲剧意识已经超越了单一民族,而是考虑到了全人类的命运。陈岗龙教授认为史诗是一种“弥补的叙事”,一个民族在受到其他民族的侵略和压迫时史诗才产生,而当一个国家和民族强盛的时候是不需要史诗的。因此,《玛纳斯》等史诗悲剧性的源头还要从民族悲壮的历史中去寻找,但这种寻找并不是将史诗与历史对号入座,而是去思考史诗悲剧性形成的历史原因。《玛纳斯》史诗中的悲剧并非是个人的悲剧,而是超越个人代表整个民族群体形象的悲剧,这种沉重的悲剧只能用史诗这种超级故事来表现。

陈岗龙老师认为,阿地里研究员为《玛纳斯》史诗的翻译和研究做了大量的工作,已经产生了国际性的影响。阿地里研究员的讲座将《玛纳斯》史诗的悲剧性与艾特玛托夫的作品结合起来进行阐释契合“史诗遗产与文明互鉴”系列讲座的意义。我们并不把史诗当作一种古代的遗产来看待,史诗遗产已经贯穿于我们今天的社会生活中。史诗既是古老的,又是当代的,充满活力的。除此之外,史诗的悲剧意识不仅体现在以艾特玛托夫为代表的现当代文学作品中,还与我们今天所倡导的人类命运共同体有密切的联系。艾特玛托夫作品中所体现的悲剧意识已经超越了单一民族,而是考虑到了全人类的命运。陈岗龙教授认为史诗是一种“弥补的叙事”,一个民族在受到其他民族的侵略和压迫时史诗才产生,而当一个国家和民族强盛的时候是不需要史诗的。因此,《玛纳斯》等史诗悲剧性的源头还要从民族悲壮的历史中去寻找,但这种寻找并不是将史诗与历史对号入座,而是去思考史诗悲剧性形成的历史原因。《玛纳斯》史诗中的悲剧并非是个人的悲剧,而是超越个人代表整个民族群体形象的悲剧,这种沉重的悲剧只能用史诗这种超级故事来表现。