2021年10月24日晚,由北京大学人文社会科学研究院举办的2021年度荣誉讲座“天人之际——山水之为媒介”在线上举行。本次讲座由芝加哥大学艺术史系教授、文研院学术委员巫鸿主讲, 哈佛大学东亚语言与文学系教授田晓菲、山东大学历史文化学院教授李清泉、北京大学艺术学院助理教授刘晨、中国人民大学艺术学院副教授张建宇评议。本讲为“考古美术中的山水:一个艺术传统的形成”系列讲座的第三讲。

天人之际

山水之为媒介

主讲人 / 巫鸿

讲座伊始,巫鸿老师首先回顾了东周到汉代的三类自然图像。充满了灵异怪兽的神山、隐藏了长生秘密的仙山,以及被人类开发的山林田地,均被视为外界客体,是人们探索、追求、获得的对象。

西王母与仙山

陕西定边县郝滩壁画墓

表现现实中的山

陕西定边县郝滩壁画墓

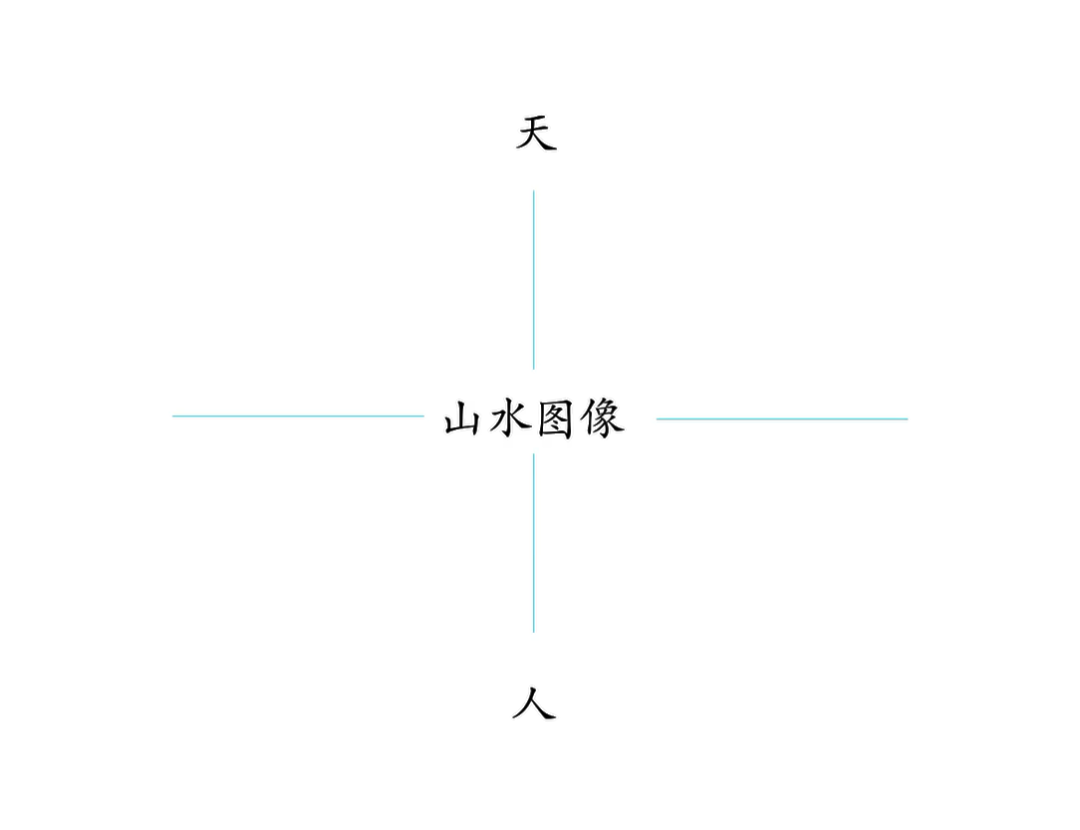

自然图像在随后的中国艺术中发生本质变化,逐渐脱离了纯粹的客体性,开始与人类主体发生越来越密切的关系,成为士人、僧侣和道士用以领会天地之间的奥秘、表达自我思想和感情的媒介。巫鸿老师指出,此处的“媒介”有三种相辅相成的意义。第一,把不同事物或者领域连接起来的介质;第二,用来传播信息和思想的工具;第三,媒介自身拥有的媒材特性和它承载的信息。魏晋南北朝时期,山水图像开始被赋予“媒介”的意义。

山水图像开始被赋予“媒介”的意义

示意图

本讲将检阅该时期的考古美术材料,以论证山水如何成为沟通天地、承载思想的工具。

一、山水成为介质

在该思路下,巫鸿老师进入第一节“山水成为介质”的讲述,并列举三例加以说明。

(1)

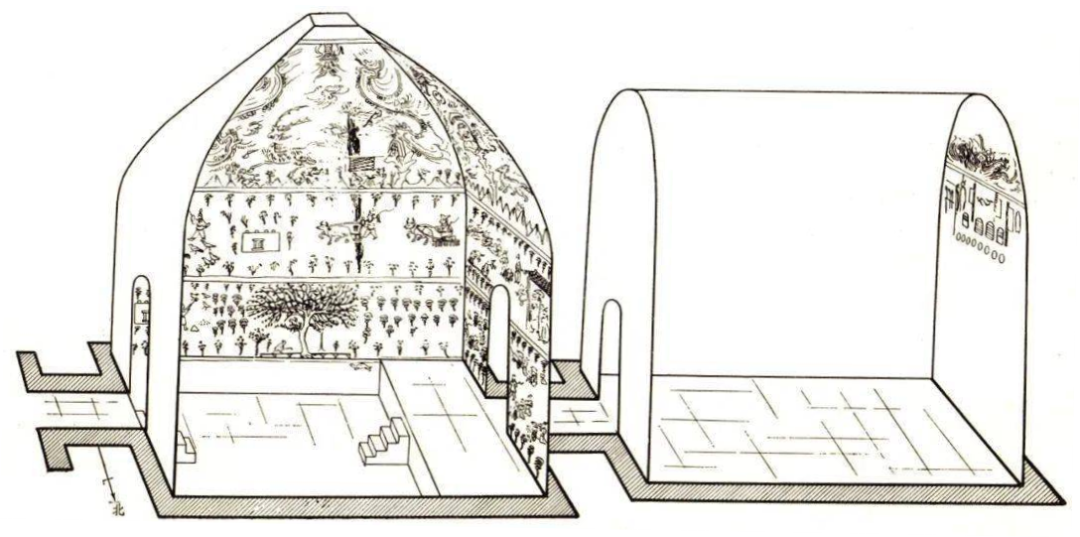

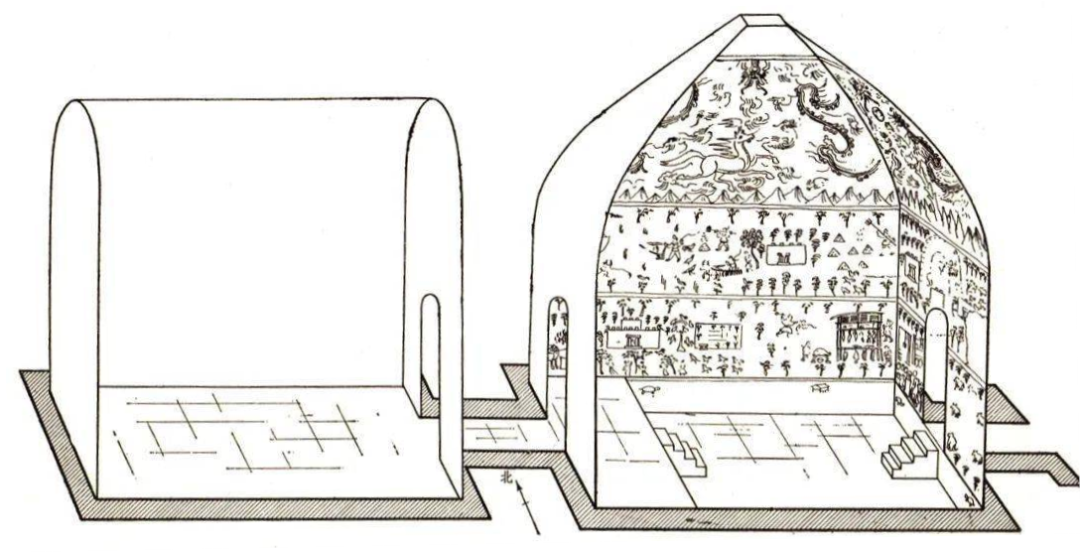

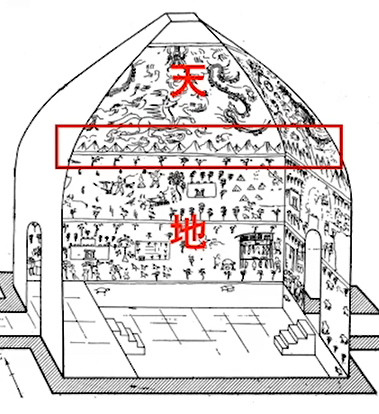

第一个例子是丁家闸5号墓壁画。此墓位于甘肃酒泉附近,自汉以来就是丝绸之路的重要节点,也是东西方商旅和文化艺术的汇合点,并延续了中原艺术传统。考古学家韦正老师断定此墓年代在四世纪中期之前。在山水图像的历史中,该墓的意义在于将三种早期表现自然的模式综合进新的图像程序,并预示着山水图像此后的发展趋势。三种自然图像都出现于该墓前室,与三个象征性空间相互配合。

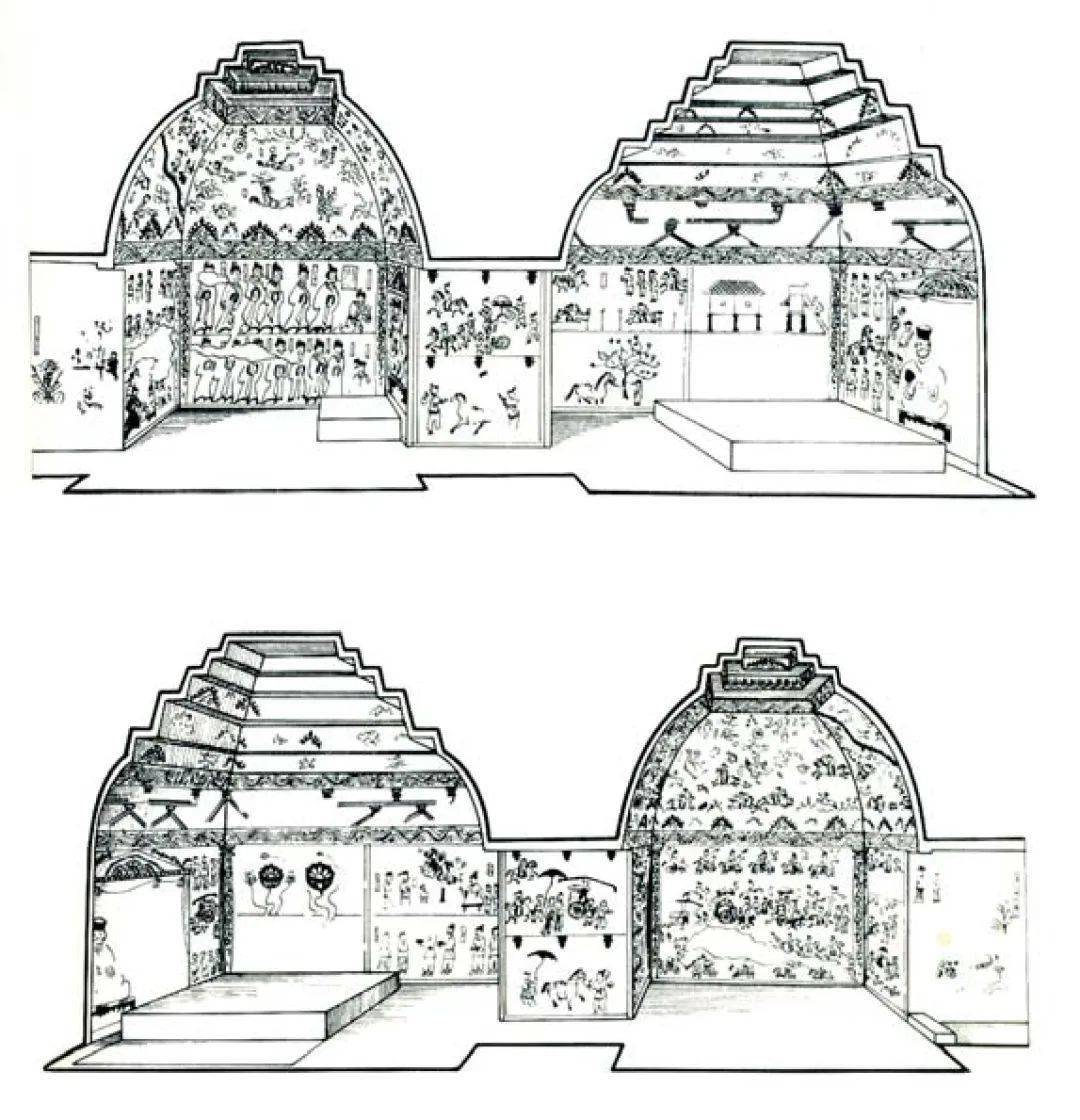

甘肃酒泉丁家闸5号墓南面

内部结构示意图

甘肃酒泉丁家闸5号墓北面

内部结构示意图

第一个象征性的空间位于覆斗形的墓顶,四壁上分别绘有西王母与月亮、东王公与太阳,以及天马和羽人,表达天界和仙界的综合。西王母与东王公的宝座均呈蘑菇形,承续了汉代仙山的传统。

西王母

甘肃酒泉丁家闸5号墓西壁

第二个空间位于墓室四壁,描绘了墓主的生活场景。中壁右侧中,墓主人正坐在屋内,向外观看杂技表演。其他三壁均表现田野景象,以墨线划分为上下两层,绘有牛耕、羊场等农业劳动场面,以及车马与商铺,内容与风格都近似于上讲中的林格尔汉墓庄园图。所不同的是,前室南壁下层中央绘有一大树,其下有台基,旁有一人清扫地面。有学者据此将此树阐释为当地百姓所供奉的标志,它显示了自然界被纳入人类文化的过程。

田野景象

甘肃酒泉丁家闸5号墓北壁

如果说墓顶和四壁上的绘画延续着汉墓中仙界与人界的二元对立传统,那么墓室中的第三种空间便打破且更新了该二元结构。墓顶下缘绘有一圈绵延山脉,其间散布着动物和仙人,在形式上延续着汉代神山传统。然而此图像却因其特殊位置被赋予新的象征含义。它位于墓顶底部,具备连接与沟通墓顶天界与四壁人界的媒介意义。

山所在空间示意图

甘肃酒泉丁家闸5号墓

(2)

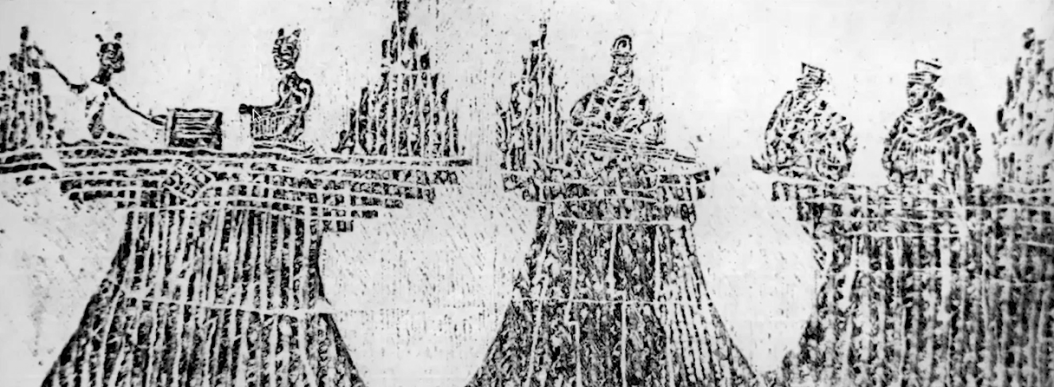

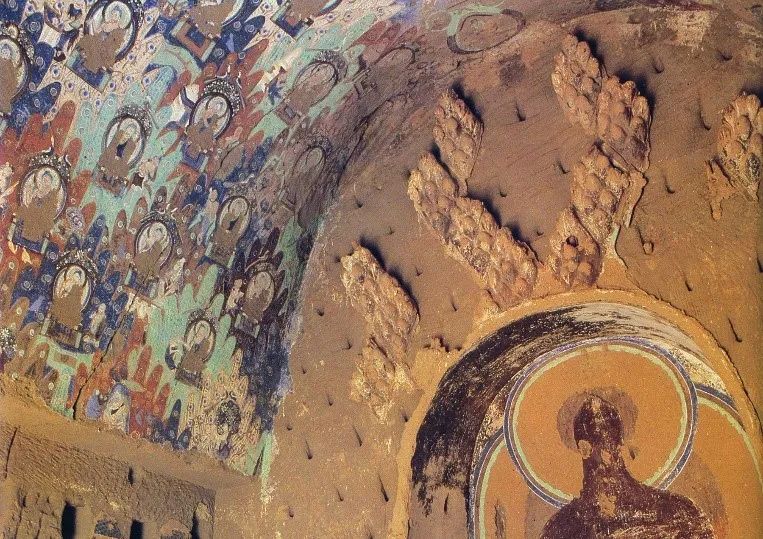

这个新的图像结构随即被佛教艺术吸纳,位于河西走廊西端的莫高窟249窟便是一例。此窟建于6世纪中期,在建筑结构和图像布置方面均与丁家闸墓有明确关联。此窟顶部也采用覆斗形,窟室平面近于正方形,四壁和室顶间也绘有连接天地的山脉。洞窟中央立有佛陀形象,四面则围绕着千佛,属于人间。覆斗形顶部则寓意着天界,左右两边中心各绘有一神人着驾驭飞车,一般认为是被佛教吸纳的华夏神仙西王母与东王公。然而由于人物形象微小难辨,巫鸿老师认为这两幅画的主要目的不在于表示人物,而在于彰显中国古代宇宙观的阴阳二元结构。凤车旁有地皇,属阴;龙车旁有天皇,属阳,即该结构的表现。

敦煌莫高窟第249窟

采自数字敦煌

此外,249窟与丁家闸墓中均绘有连接着二元世界的山脉。此山脉由白、蓝、黑三色山峰构成,形态近似仙山,山间的野兽和神怪,也透露出与神山的渊源。但它同时与连续性的天宫伎乐图像平行,显示出新的图像特征。乐师们站在山下楼台上奏乐。深山与奏乐两个横向场景,一上一下环绕着窟石,构成了连接天和地的空间。这预示着山川和音乐,常常互相配合,共同发挥沟通天地的媒介意义。

(3)

第三例是与249窟大约同时期的敦煌莫高窟285窟。它本身就带有若干小窟,左右两壁有8个小型禅师坐在小屋里习禅观像,墙壁上绘有一系列故事画,窟顶则是由云气、香花、飞天、祥瑞组成的天界。而连接天界和墙面的同样是一条五彩山脉,上面覆盖着华盖般的彩云,它烘托出在岩洞和草庐中禅定的三十六僧人。这是山林和禅修的综合景象,能够连接起天地。山林既为僧人提供了禅修的环境,也成为僧人精神升华的桥梁。

敦煌莫高窟第285窟

采自数字敦煌

联系莫高窟的建造历史,巫鸿老师推测,此图像可能表现了莫高窟本身,因为莫高窟也建造于自然环境中,表现了宗教与自然的关系。据历史记载,僧人乐僔曾于366年于此山的一片金光中见到千佛形状,遂“架空凿崖”,建成石窟。成书于9世纪的《莫高窟记》载:“(乐僔)仗锡西游至此”,有人曾据此推测他是东土僧人。不过,立于698年的《李君莫高窟佛龛碑》称:“沙门乐僔,戒行清虚,执心恬静,尝杖锡林野,行至此山。”巫鸿老师认为,“杖锡林野”更多表达了悠游山林的情丝,莫高窟开创者则很有可能是当地的禅修和尚。此外,“戒行清虚,执心恬静”在中古佛教语境里意味着和尚乐僔的禅僧身份。同时,当时敦煌还有单道开、竺昙猷等著名禅僧,与乐僔有很多相似之处,如《高僧传》记载他们都曾在城市附近的山林里禅修。敦煌学者马德老师推测,竺昙猷开凿的修禅窟很可能位于成城湾,开莫高窟创建之先盛。联系此历史语境,可知乐僔开窟并非个例。而如果确定了开窟的目的是禅修,也就说明了窟室修于半山的意义。285窟延续着乐僔架空凿龛的传统,建于离地面10余米高的中部,为禅修提供了良好的环境。其下的河流隔离了对岸的红尘世界,高树又为僧人提供了最佳去处。所以,285窟的山林图像提供了莫高窟本身的理想化写照,也映照了禅修者对山水的观感。

莫高窟自然环境

以上三例中,山岳均在整个图像中处于特殊位置,这说明自然形式不仅是物质世界的客观存在,还是人与“道”交通的渠道。因此,山被赋于了精神和宗教上的媒介意义。相关文字在魏晋南北朝时期屡见不鲜,宗炳的《画山水序》就是其中之一。与追求长生不老的汉人不同,宗炳不仅向往山岳,还把山岳作为神灵崇拜。他认为自然中蕴含着圣人智慧,能使其心灵与山水汇通,由此可达悟道的境界。《画山水序》便形象地描述了这一宗教感悟。当宗炳年老体弱无法亲赴山水时,他就对着山水画神游冥思,“抚琴动操,欲令众山皆响”。山水与山水画成为媒介,通过山水的回响,他得以与圣贤精神互通。

《画山水序》对自然的理解可与莫高窟249和285两窟中的山水、奏乐与禅修图像联系起来。249窟用山峦和伎乐构成连接人界和天界的中介, 285窟则以山中修道的僧人形象,表达人类在自然之中的精神生活。通过这些壁画,观者可想象暮年宗炳在屋中聆听众山回响的情境,也可想象乐僔杖锡林野、架空凿崖后,在窟中打坐修行的情境。两人都通过自然悟道,此处“自然”既包括了客观存在的自然,也包括了绘画中的山水。

在六朝时期出现的有关山水的大量文字中,宗炳的《画山水序》对山水的媒介意义做了最全面的陈述。首先,他认为山水“以形媚道,而仁者乐”,山水以自身形象体现了抽象的“道”,仁人志士可从中寻求“道”的奥秘。人与道的感通需通过人与山水的互动达到,此为“应会感神”,其结果是超越现实世界,明白天地自然的原理,即“神超理得”。这种由山水悟道的经验,也可借助艺术创作获得。因此,他可通过“以形写形,以色貌色”,把昆仑这类仙山转移到画卷上,由此与“道”会同。巫鸿老师归纳称,宗炳与山水画的互动有明确的视听双重性质的形象感,这引导我们去探索与文字平行的图像表现。该探索的观察点将不再关注图像学的定义,而注重探究山川作为人与“道”的中间结构的意义,以及与自然和音乐等其他类型的媒介的关系。

沿着这个思路,下面的讨论将聚焦于两批考古美术中的材料。其一是显示山水和音乐及乐师的关系的材料,聚焦汉代个人与音乐、山水发生关系的例子。第二批材料则在图像结构上显示出人和自然之间的认同和“回响”(echoing),主要来自南北朝。

二、丘中有鸣琴

接下来,巫鸿老师先重点检阅第一类材料,进入第二节的论述。本节题为“丘中有鸣琴”,出自左思《招隐》,意为在超越人类社会的深山之中传来朗朗琴声。

徐州簸箕山刘埶墓的画像镜

直径18.5厘米

公元前2世纪

围绕该主题,巫鸿老师先后介绍了几组含有音乐场景的图像。最早描绘山中弹琴的图像见于公元前2世纪的徐州簸箕山刘埶墓的画像镜。此镜发现于人骨腰部右下方,是墓主人心爱的私人用具。铜镜中心有四条龙,主体部分由四座仙山等分为四个单元,而仙山居于每单元的核心位置,两边有对称的树木。仙山上方和两树之间则是弹琴者和听琴者,似一人站立,一人跪坐。位于中心的操琴者正面朝外,右侧听者双手上举,左边听者拱手站立,侧身聆听。两旁还有两对立的仙友。下方则有骑兽仙人似刚达仙山脚下。与仙山相对的左侧刻有上下两个图像,均表人和野兽和谐共处的场景。巫鸿老师据图画因素推测,此图主题当与仙境有关。图中的山岳形象与灵芝类似,也暗示着方外仙境。铜镜将弹琴和听琴场面作为核心主题绘于构图焦点,这说明对镜子的设计者和使用者来说,音乐和仙境具有极其密切的关系。

西汉 刘胜墓出土错金博山炉

高26厘米 腹径15.5厘米

河北博物院藏

同样表现音乐和仙境关系的还有同时期的瑟枘。枘是在琴上固定的零件。广州南越王墓出土的12枚鎏金仙山状的瑟枘,虽然形象微小,但都有海涛、云气及山间走兽,表现了幻想中的仙山,与满城一号汉墓的博山炉形貌接近。这些瑟枘将仙山与音乐结合起来,可能基于汉代音乐理论,比如《淮南子》与《琴操》均强调音乐能使人达到天人合一的境界。

鎏金仙山状的瑟枘

广州南越王墓出土

基于此语境,巫鸿老师再次将焦点拉回对刘埶墓铜镜的讨论中。有人曾经提出铜镜上抚琴听琴场面描绘了俞伯牙和钟子期的故事。然而,巫鸿老师认为由于图中听琴者不止一人,且没有明文提示,所以不能确认。根据目前掌握的考古美术材料,可以明确断定描绘伯牙和子期画像出现于东汉后期的四川地区。该时期流行此主题故事,见于《韩诗外传》《风俗通义》《说原》等书。而伯牙子期故事的意义也不断变化,当2世纪下半叶变成了画像主题时,它已被附加了新的思想内涵——成仙。

伯牙和子期

四川新津县宝子山崖墓1号石棺左侧

仙人图像

彭山梅花村469号墓石棺左侧

比如在四川发现的有关画像中,至少有两幅将故事的环境描绘为仙山。新津宝子山崖墓1号石棺左部绘有两山,左侧山上有两人在玩六博,右侧山上则绘有一弹琴者与一听琴者。彭山梅花村469号墓石棺左侧亦绘有仙人图像,右侧弹琴者与听众则分坐于两山之上。这两幅画像的年代都在2世纪后期,此时音乐和仙山的关系已进一步确定,伯牙和子期也已被纳入仙山图像。

需要追问的是,古人为何要把伯牙子期与仙山联系起来?巫鸿老师推测,二者转化的契机很可能在于《高山流水》传说的地点。《吕氏春秋》载:“伯牙鼓琴,钟子期听之。方鼓琴而志在太山,钟子期曰:‘善哉乎鼓琴!巍巍乎若太山!’” 对东汉人而言,太山(一作泰山)既是封禅之地,也是重要的仙山。例如,汉代铜镜铭文中常刻有“上太山,见神人,食玉英”等语,汉乐府《陇西行》、曹植《仙人篇》也可作为文献证明。因此,西汉画像观者可把仙山想象为太山,这就合理地解释了为何伯牙子期被画在山上。《吕氏春秋》提到伯牙“志在太山”,汉人根据太山与仙山的关系,转而想象他在仙山中鼓琴。一则更晚出的传说《乐府题解》就把琴师和蓬莱仙境结合起来。里面提到伯牙先从成连学琴,三年未成。于是成连便带他去东海蓬莱,领略仙山与大海的景象,天人相通,伯牙的琴技“遂为天下妙”。巫鸿老师指出,这则东汉末期的传说有别汉代故事之处在于,它并不强调赴仙山后能长生不老,而是仙山能使人领略到人世难得的琴道。伯牙正是通过这种仙境媒介,成为超越古今的弹琴高手。此处伯牙与宗炳颇有相通之处,后者也放弃了白日升仙的想象,转而通过与自然的交流,悟道上古之上失传的艺领。这个新的主题可以引导我们检验另一批南北朝时期的考古文书资料,它表现的中心不再是这种偶像式的仙山或求仙的过程,而是人和自然的感应。

三、人与自然的感应

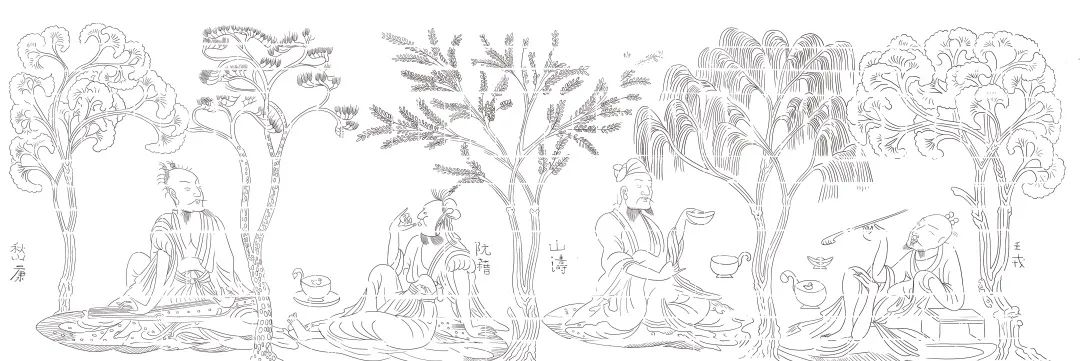

由此,巫鸿老师开始第三讲“人与自然的感应”的讲述。与该主题相配合的新视觉模式中,最重要的代表作是《竹林七贤和荣启期》系列砖画。

南朝墓“竹林七贤与荣启期”砖画

南京西善桥宫山墓出土

南朝墓“竹林七贤与荣启期”砖画 线图

(汪珂欣 绘)

其中时间最早、艺术性最高的一套发现于南京西善桥的南朝大墓中。学者一般认为这是5世纪的作品,可能和刘宋皇室有关。这套砖画分为两幅,均高80厘米,宽240厘米。它的制造方式是先备画稿,然后将画稿上的线条刻于木板,再把阴线摹印在半干的砖坯上,把砖烧硬后再由墓室两边拼合而成。画中共有八人,身旁都有题名。南壁从外往里,依此绘有手扶鼓琴的嵇康、啸歌的阮籍、手握酒杯的山涛以及手擎如意的王戎。北壁从外到内,则绘有沉思的向秀、饮酒的刘伶、怀抱阮琴的阮咸以及鼓琴的荣启期。巫鸿老师提醒,观者需把这些画像与历史事件区别开来。三世纪魏晋时期的竹林七贤代表了当时反叛旧有社会秩序的文人,他们通过文学与艺术拥抱自然,表现其独立个性。到了四到五世纪,这种反社会的倾向逐渐淡化。此时世人转而为社会中合法地表达个性而制定新的规范。他们以自然比喻文人雅士的内在品格,所倡导的文学艺术流派也重视形式,显示出“为艺术而艺术”的美术趣味。在西善桥墓中,春秋战国时的隐士荣启期与竹林七贤绘在一起,说明他在此时已被视为是理想的仙人,而非真实的历史人物,这也解释了为何这些形象在墓里屡屡与飞天神兽一同出现,共同构成了理想的地下世界。

图中八人中有一半人正在奏乐或吹啸,故此图不仅呈现了人物相貌,更以无形的音乐作为核心内容。在音乐之中,琴又最为重要,它在画中出现两次,分别由嵇康和荣启期弹奏。荣启期被加入七贤行列,很可能因其擅长音乐。古籍记载荣启期以弹琴著名,他曾在泰山上鹿裘带索,鼓琴而歌,且孔子也曾向他请教音乐相关的问题。在西善桥大墓中,他与嵇康姿态接近,都在树下盘腿而坐,膝上置琴。巫鸿老师认为,荣启期的加入淡化了历史性的传统组合,而强调了对琴与音乐的主题。

嵇康

南京西善桥宫山墓出土

嵇康与琴的关系在五世纪已完成经典化的过程。“生则抱琴行吟、死则抚琴被刑”即其写照。此外,嵇康留下的《琴赋》是中古时期关于琴最重要的文字,为山水的讨论提供了重要资料。此文把琴的制作、声音与名山大川之美融汇在一起,音乐由此与山水密不可分。佳琴的木料取自“峻岳之崇冈”,故能“含天地之醇和”,可自然回响,声音“状若崇山,又像流波。浩兮汤汤,郁兮峨峨”。正因如此,琴逐渐成为古今最高贵的乐器。琴音可上感天地,将万物融合在一片和谐之中。西善桥上的嵇康形象,神情平和,赤脚而坐,正在抚琴,比较忠实地传达原作的精神。联系肖像与文字,观者便可理解琴何以在画中被赋予如此高的重要性。

阮籍

南京西善桥宫山墓出土

若将视点稍微扩大,则可见嵇康与阮籍在南壁上构成一对,互相呼应。嵇康边弹琴边抬头看着阮籍,阮籍也朝向嵇康,他正将右指置于嘴边作啸声,与琴声呼应。两人互动的场面并无文献依据,而取自艺术家心裁。“啸指”神通甚于奏乐,“玄妙以通神灵,精微是以穷幽测深”。《世说新语》中有“苏门长啸”故事:阮籍曾赴苏门山面见真人,他先后谈论了儒道之术,但真人沉默不语。于是阮籍弃绝人类语言,发出啸声。真人便面露笑容,示意其继续。阮籍离开时天色已晚,于半山处听闻山顶传来的真人长啸之声,此声似众乐合奏,回响于森林山谷之中。此故事揭示出只有弃绝人类语言才能真正与天地相处,虽然乐器之声已接近自然,但是啸声又更上一层。如《啸赋》所述“良自然之至音,非丝竹之所拟”。这也是为何图中四人都在创作音乐,其余两人饮酒,两人坐忘,均进入物我两忘的精神状态。

阮咸

南京西善桥宫山墓出土

巫鸿老师紧接着指出,这套砖画另具两重要特征:对传统文学叙事的排除以及对人和自然关系的强调。它意图消解叙事性与说理性,有别于与汉代画像,其目的并非表示真实或幻想的事件,而是表达个体的精神状态和互相默契。北壁上四个人物,互不相干,每人都专注于奏乐、饮酒或遐想。而南壁则存在两两互相交流的情况。两壁构图细节不一,因此未必是卷轴画的两半。

此外,此图还消解了人与人之间的互动关系,而凸显人与自然的关系。画中八人都坐于树下。画家并未根据“竹林七贤”的称谓画一片竹林,而是画了十棵各不一样的树,树叶和树干都颇具形式感,强调树木的个性。两幅画的目的并不是描绘确切的历史人物,而是在抽象层次上表达人物的精神境界。画中的树木因此也被赋予了两层意义,一方面表现这些人在自然中的活动环境,一方面则象征着自我的精神交流。这种树下人像随即成为南北朝时期最流行的图像模式,出现在墓葬画像、佛教美术与卷轴画中,意义也更加宽广。有时描绘自然中的人物,有时象征人与自然的交流,有时隐喻通过自然获得最高的自由,不可一概而论。比如六世纪创作的《洛神赋图》中,曹植现于树下的图像模式已成为定式。550年修建的崔芬墓的屏风中的高士也都坐于高树之下,强调人、事与树的一对一关系。类似样式屡见于墓葬石刻之中。所以,六朝的山水艺术中,“树下人物”成为普遍的模式,甚至被佛教艺术吸取。佛教艺术用该模式表现悉达多太子于菩提树下悟道的场景,虽然内容有别,但是人与自然的互动都构成了这些图像的基本因素。

树下高士

山东临朐崔芬墓(550年)壁画

龙树背龛式造像

王元景造弥勒像(背面)

河北邺城

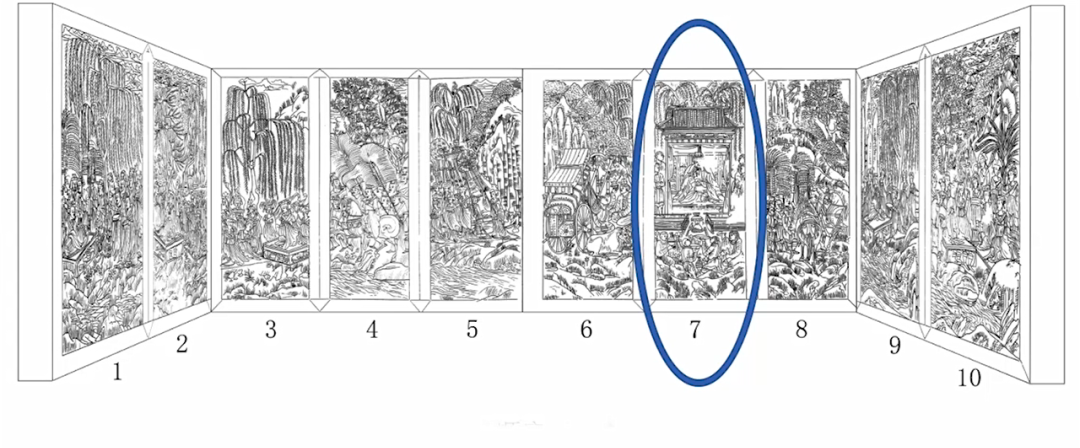

最后,六世纪的考古材料还显示了人像与山水图像互动的另外一个模式,即在人物身后放置山水屏风的图像。郑岩老师曾收集与研究了这些图像,现举三例。第一例为康业石床。康业是撒马尔罕康居国王室的后裔,卒于571年。他的石床遵循当时风尚,在两侧后立石制屏风,中间一扇屏风上绘有墓主人正面坐于祠堂式小屋之中,前有仆人进献饮食,身后则是山水。同建于571年的山东济南马家庄道贵墓中的墓室后壁也出现了墓主形象,其身后也是采用水平构图的多扇屏风,上绘山峰与云彩。第三例为584年山东嘉祥英山的隋代官员徐敏行之墓。墓主肖像亦位于屏风旁,屏风上可见树与山水,同样采取水平构图。

陕西西安上林苑住宅小区北周康业遗体及石棺床

北周康业墓石屏风线图

北周康业墓石屏风线图6-8幅

以上例子均为研究山水画发展提供重要证据。其重要性在于:其一,这些缩微的画中画证明了全景山水已于六世纪成为通行的绘画题材。其二,该主题的媒材多为屏风,说明屏风画是当时山水画的主要形式。基于这两点,山水画将于唐代独立并取得重大发展,且见下一讲。

隋代官员徐敏行(584年)墓壁画

山东嘉祥英山出土

讨论环节

田晓菲(哈佛大学东亚语言与文学系教授)

评议部分首先由田晓菲老师发言。她指出本讲座体现了巫鸿老师治学方式的特点:他不仅对视觉话语有深刻的图像分析,还熟悉同时代文字材料,并以此为契机把握时代文化精神,在不同种类文本之间的“回响”中对图像作出具有立体感的解读。

接下来,田晓菲老师就讲座中的几处具体内容发表感想和提出问题。她认为巫鸿老师提出音乐在对人和自然关系的绘画表现中起到重要作用,是个很有启发性的观点,以西善桥画像砖中的人物荣启期为例,田老师指出该人物在六朝非常流行,甚至有不少人以其名字命名,以往学者强调荣启期的知名和他的“三乐”相关,但巫鸿老师注意到荣启期和音乐的关系,特别在西善桥砖画中将具有时间性的音乐艺术与视觉艺术联系起来,是很有启发性的看法。从音乐和自然的关系出发,田晓菲老师提出两个问题。一,她指出巫鸿老师在讲座中所征引的左思《招隐》诗,其中有两句在南朝变得很闻名:“何必丝与竹,山水有清音。”《招隐》被选入《文选》,而《文选》编者萧统本人也曾在某次出游中征引这两句诗,表示他对伎乐演奏没有兴趣;这两句诗甚至被浓缩编入南朝宫廷乐曲《子夜四时歌·冬歌》之中:“白雪停阴冈,丹华耀阳林。何必丝与竹,山水有清音。”此外,陶渊明的外祖父孟嘉回答桓温的问题“何以有‘丝不如竹、竹不如肉’之论”,说是因为“渐近自然”。这些例子都使我们看到山水之声本身也构成一种音乐,甚至超过了人工的音乐。这是不是和巫老师提出六朝后期全景山水没有人物变成绘画主题有一种关系,也就是说纯粹山水就足以构成审美对象,以音乐作为中介表现的人与自然交流的方式已发生变化。如谢灵运《石室山诗》:“灵域久韬隐,如与心赏交。合欢不容言,摘芳弄寒条。”诗人将山水视为朋友,与之直接交流。第二,从巫鸿老师对西善桥砖画构图的阐释出发,认同巫老师强调七贤之个人性的说法,虽然文字资料常将竹林七贤表现为一个社交群体,但砖画则强调每个人的独立感。田老师觉得这种被林木隔开的表现,是否也可以说与莫高窟285窟三十六禅定僧人分别在洞里打坐的表现在视觉结构上有相似之处,并从此联想到五世纪初的《游石门诗序》,“三十余”僧人出游庐山石门,在山水中达到领悟和超越,序中提到“各欣一遇之同欢”,虽然 “同欢”,却又“各欣”,分别各自感悟山水,似与西善桥砖画有异曲同工之妙。

李清泉(山东大学历史文化学院教授)

李清泉老师则紧扣本次讲座的三个层次加以阐释。他指出,本讲第一层次首先讨论了丁家闸墓壁画中作为媒介的山,接着用敦煌莫高窟两个六世纪石窟说明佛教艺术对该传统的挪用与发挥,最后用修禅实例阐释莫高窟的崖面布局。这一层次的讲述使他注意到285窟中僧人于山中坐禅的壁画材料。另外,关于讲座中的僧人禅修问题,敦煌文献虽有资料支持,却只能证明五六世纪的情况。而巫鸿老师将两位早期僧人与乐僔联系起来,揭示了敦煌莫高窟开创的原因。讲座第二层次用左思《招隐》诗引出山水与音乐的关系,并沿该线索追溯至西汉铜镜、东汉伯牙鼓琴石棺及南京西善桥砖画,阐释仙山与仙乐的伴随关系及人与自然的交流方式。该层次在美术史讨论中由视知觉引发触觉及听觉的联觉经验,是巫鸿老师研究中早就注意到的问题。这些关系可在图像材料中寻找线索,帮助还原与理解古代的文化情境。第三层次重点介绍树下人物场景,用崔芬墓、道贵墓及徐敏行墓中的山水屏风揭示了时人用树木表达山林之志,并用山水屏风作为永生的象征。这部分内容对理解树下老人与树下美人等唐代流行的绘画题材有启示意义。而墓主人像后的山水屏风问题,则有助于理解山水成为独立画种的过程。

德兴里壁画墓内部结构示意图

5世纪中叶

李清泉老师还提出两个问题。其一,与四世纪的丁家闸五号墓类似,德兴里墓中的四壁上方也曾出现三角形山峦。这种情况同时出现于西北及东北地区,是否与东汉后中原地区人口迁徙导致的汉文化流迁有关?其二,第二层次中提到了伯牙子期与仙山关系的表现,正如曹植《仙人篇》所言:“仙人揽六箸,对博太山隅。湘娥拊琴瑟,秦女吹笙竽”,可见弈棋和音乐都与神仙之事有关,类似记载在汉武帝时期已经出现,还有《神仙传》所记汉武帝时的“中山卫叔卿”,也是在山中与洪崖先生、许由、巢父等人“博戏”。竹林七贤也多次出现于大墓之中,不独西善桥一例,南齐萧宝卷的宫殿屏风上也曾画有飞仙与七贤,似乎在当时也被视为仙人。与之类似,北魏孝子神棺中也刻有山林,这是否也是将孝子神化的表现?

张建宇(中国人民大学艺术学院副教授)

张建宇老师指出,巫鸿老师的系列讲座对宋以前山水图像进行了长时段考察,其中魏晋南北朝时期具有较强的文化融合性,存在胡与汉、南朝与北朝、佛道和琐罗亚斯德教间的交流。他主要从东西交流的角度观察与阐释巫鸿老师提到的三个实例。第一,南北朝表现音乐的图像多元复杂,既有南朝砖画那样的本土图像,也有像敦煌249窟天宫伎乐这样的外来图像。这一母题源自犍陀罗“大神变”浮雕中栏杆上的天人赞叹图像,传至巴米扬与克孜尔变成天宫伎乐图像,继而出现在敦煌和云冈,沿袭到西魏。除了与音乐相关的图像外,249窟的山岳母题也体现出多元性,窟顶下缘的山岳是丁家闸墓传统的延续,而西披上的须弥山则是典型的佛教母题,见于克孜尔、云冈等地,该图像非常稳定,北朝后期至唐朝流行的法界佛像袈裟上也都刻画出须弥山。

云冈第10窟的须弥山

(张建宇老师供图)

第二,西魏285窟体现山岳图与禅观思想的结合。中印度佛教重视思辨,西北印度与中亚佛教侧重禅观实践,鸠摩罗什就曾翻译过多部来自中亚的禅观类佛典。视觉材料方面,巴米扬、克孜尔、吐峪沟及敦煌都出现了禅观图像。同样体现禅观,克孜尔与敦煌存在异同:克孜尔正壁常表现“帝释窟禅定”,龛外或塑或绘山岳纹,此主题源自犍陀罗,后传至新疆。另外克孜尔石窟券顶上满绘菱形山岳,间绘水池、树木、禽兽、禅定僧等。菱形山岳图式的起源有龟兹、内地、犍陀罗和伊朗诸说,但学者普遍认为该图像与禅定相关,宫治昭甚至认为克孜尔某些石窟(92窟、207窟)整体模仿“帝释窟”(佛传圣迹,法显、玄奘曾到访)。敦煌285窟的山岳图也与禅定相关,禅定僧两肩的火焰纹就是禅观的视觉表征,但山岳形态更接近丁家闸墓和249窟。克孜尔与敦煌285都体现出禅观思想,其联系与区别反映了佛教石窟东传过程中的变与不变。

克孜尔171窟主室

(张建宇老师供图)

第三,康业墓石棺床围屏表现的自然物象非常突出,以至有些学者认为它是入华粟特美术的特例,但张建宇老师认为入华粟特墓葬里的图像,表现山、树、园林等并非孤例,如北周安伽墓、波士顿藏北齐安阳石馆床、天水石棺床等,均有表现自然景观的倾向。而粟特本土(片治肯特、撒马尔罕、布哈拉)绘画则以人、神与动物为主,很少描绘自然物象,只有8世纪的撒马尔罕大使厅北壁上为表现舟而出现了水。两者对比,康业墓这批材料充分体现出中古入华粟特人的“华化”。

最后,张建宇老师总结称,巫鸿老师在《“开”与“合”的驰骋》中提出,南北朝是中国古代特别重要的开放时期之一,许多新的、实验性的视觉形式应运而生。上述敦煌249窟、285窟与康业墓就是此类典型实例,或许可以从东西交流的角度理解它们呈现出的新的、实验性的视觉形式。

刘晨(北京大学艺术学院助理教授)

刘晨老师的发言则紧扣两个问题。其一,本讲聚焦于魏晋南北朝时期的山水,但涉及的讨论不止山和水,还涵盖树林、声音及大自然的种种存在。那么这一系列讲座中所使用的“山水”概念是在怎样的范围内?其二,敦煌285窟中的36禅修者所在的洞窟外绘有山岳,这些山所描绘的是真实的山,还是禅定者意念中的山?此问与伯牙故事理解的变迁似也相关:最初文本记载伯牙“志在太山”,但被后人理解为处于太山之中。也就是说,山水既可作“媒介”,也可像前两讲涉及的神山、仙山概念一样成为某些行为的目标。

巫鸿(芝加哥大学艺术史系教授、文研院学术委员)

针对以上四位老师的发言,巫鸿老师逐一回应。他指出,田晓菲老师从文献角度讨论了山林、音乐与人的问题。图像、文本与诗词等材料都能体现六朝人思维的变化,而表现元素也随之发生缓慢且复杂的改变。后世留名的古人经历了文化的挑选与重塑,除音乐外,荣启期还具有别的吸引力,值得进一步发掘。其次,田晓菲老师从《招隐》诗出发,揭示了山水与音乐之间依赖与张力并存的辩证关系,在不同作品中将呈现不同侧面。这也与刘晨老师强调的“媒介”概念有关,绘画、山水均可作为通向“道”的媒介,但有时需突破媒介,以上升到更纯粹的“道”。关于田晓菲老师提到的纯粹山水的问题,巫鸿老师补充称山东崔芬墓屏风中有树下只出现石块的情况。屏风仅作为表现风景的框架存在。六朝时的诗歌中也有直面自然的内容。最后关于树与人的问题,巫鸿老师引入细胞空间(space cell)的概念,用以描述西善桥砖画与285窟中由若干单位构成的既孤立又整体的组合结构。这与田晓菲老师提到的慧远与众僧结社赴庐山,但每个人需独立修行的例子相通。

关于李清泉老师的发言,巫鸿老师指出,树下人物模式具有复杂漫长的历史,树下人物也在不断改变。李清泉老师提出了总体美术的概念,注意到多种感官,如佛寺、洞窟中含有视觉、听觉、嗅觉等多种因素。视觉艺术难以表现声音与时间构成的音乐,但可以表现音乐的韵律感,从文学性上升为更具抽象性、结构性乃至美学的层次。正如在后来山水图像中越来越重要的云雾,看似虚空,却使画面充满灵性。另外,六朝晚期树下人物已形成定式,在不同材料上表达不同内容。这也体现了多因素复杂的融合关系,需要在个案研究基础上寻找共同规律。

巫鸿老师称,张建宇老师从东西交流的角度观察敦煌249、285窟与康业墓,并提出了两种现象,其一是“衔接”,如天宫伎乐等母题与汉地形象结合后用于表现不同的内容。其二,对于“不衔接”的现象,张建宇老师则运用“比较”的方法,如他提到六世纪在华粟特与粟特本土墓葬要素的差别。不同文明基于自身需求在交流中对这些要素进行选择、改造与运用。

最后,巫鸿老师简要回答了刘晨老师的提问。他指出本系列讲座的“山水”挪用了现代的概念,用以指称所有自然为主题的概念,这也是中国美术史对该词通常处理的方式。六朝时山水开始成为绘画主题,唐朝时经历了样式和内容的重大变革,五代至宋山正式成为画科分类中的重要一门。文人画将山水作为中国绘画之大宗后,“山水”一词的意义就更加广泛。此外,刘晨老师关于285窟的疑问涉及中国绘画表现的悖论:中国并不从写实的角度进入对自然的描绘,而是基于想象创造神山与仙山,有其超世的特质,但囿于美术要求必须具备形式感。因此,山水图像有时倾向于真实,有时则倾向于虚幻。