2022年4月13日晚,“北大文研讲座”第246期第一讲在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,主题为“三星堆的启示——历史与文明反思”。文研院特邀访问教授、台湾中研院历史语言研究所特聘研究员王明珂主讲,北京大学历史学系教授罗新主持。讲座开始前,文研院邓小南院长向王明珂先生颁发了特邀访问教授聘书。

当下是充斥文明之间碰撞、暴力和恐惧的特别时期。此演讲探讨文明议题,其主旨并不在三星堆文明本身,而是其引发的我们对于人类历史、文明和社群认同的反思性认识。虽然各个学科对反思性(reflexivity)的概念都有争论,但反思性的一个简单前题应是:我们对身边事物缺乏体认,因而无反应(reflex,反射性的动作),就如赤脚惯的人踩到锐物也不觉得痛;长期接受一个让自己成为社会边缘人的历史,也能让人安于接受被边缘化的命运。

文研院邓小南院长向王明珂先生颁发特邀访问教授聘书

反思是不断地认识与弥补缺失的过程,是对自我的深刻认知。这一过程不同于所谓的历史“解构”——后者常常去解构他者。熟悉的周遭难以引起我们的反思, “异例”(反常现象)往往是反思过去之时代社会的窗口。

一

由三星堆考古出发,王明珂老师首先引入人们对其惊讶态度的反思,这显示出三星堆文明这一真实的过去违反了人们的历史知识理性,撼动了其身份认同。当代人化解这种惊讶的举措包括:1、将它解释为外星人文明遗存;2、称其印证古文献记载的正确性,例如武王伐纣中的蜀国兵团;3、重新书写我群历史,包括四川人、羌族人、彝族人都开始称三星堆为祖先文明的遗存;4、重新认识中国文明起源。中国考古学家苏秉琦作出的“满天星斗论”,相对于核心论是一种多元文明起源学说,打破了以往的中原中心主义偏见。

三星堆出土文物

事实上,中国古代文明在经历 “满天星斗”阶段后,又有一“月明星稀”的发展过程,满天星斗文明结束的时间约在距今4000年左右,时值全球性大范围的气候变化造成大致为南涝北旱的极端天气。那之后中原文明持续发展,而周边文明则消失。文明消失,但其人群仍然存在。面对艰难的环境变迁,人类会采取改变生产方式、社会组织等方式来应对;如许多新石器时代晚期的北方农业族群,至此都变为畜牧化、移动化、武装化的人群而逃离文明。

王明珂老师认为,相比两河流域、埃及与中南美等地的考古资料,中国考古学资料有成功和失败的案例为对比,最宜于深入考察人类进入文明的历程,解答“人类如何走向复杂社会”这一世界重大议题。“月明星稀”不意味着要颂扬成功文明(月),而是知道星星并没有消失,只是被月光掩盖住了。考古学家往往忽略这些文明之外人群的活动,这一方面因为他们的客观物质遗存少,另一方面也因为社会大众和学者的注意力都主观集中于文明。

因此,我们可采用人类生态的视角,综合环境、生计、社会、文化四方面思考文明的持续发展或衰亡。在4000年前的巨大困境中,是许多个人的抉择与行为让这个生态体系延续发展、改进或崩溃。人类生态为一种现实本相,考古遗存为其文化表征;我们可通过表征分析了解其本相。

二

随后,王明珂老师引两例其博士论文的考古资料作解释。其一为,从马家窑、马厂、齐家到卡约文化的陶器、石器遗存资料。陶器规格逐渐变小,石制工具中的农业生产工具,到了卡约文化时期全然消失。其二为,本地新石器时代晚期文化常有大量的猪骨遗存,齐家文化甚至出现以随葬猪只多寡显示身份阶序的现象。后来猪骨遗存逐渐消失,大量的羊骨遗存出现。这些现象显示,或因当时多数人选择养羊来摆脱农业定居、脱离文明掌控,齐家文化也就无以为继。观察中原人类生态的形成会发现,进入文明并不表示人们都过得好,未进入文明的族群也不一定都悲惨。

马家窑出土彩陶

卡约文化彩陶

三

第三部分,王明珂老师重溯“月”:华夏认同——华夏英雄祖先记忆和华夏帝国的形成过程。春秋战国时期,中原地区文明一枝独秀,对戎狄的异类排斥以及保护共同资源的利益驱动促使“华夏认同”出现。族群(华夏)常常同政治体相结合并藉此实践现实目的,通过“共血缘”、“共祖先”的信念来凝聚人群。

这一政治社群由最早诸夏会盟时期,各个族群都有关于自己祖先的传说,到战国末期,黄帝从各个祖先中脱颖而出并成为最重要的一个英雄祖先,以“黄帝子孙记忆”彼此凝聚的华夏由此形成。最终,此华夏族群与政治社群合一的秦汉帝国成为最早的中原帝国人类生态体系。

二里头出土青铜钺

此时中原帝国人类生态体系的整体样貌为:环境方面,扩大宜农的疆域等;生计方面,强调以农为本等;社会方面,区分君臣、家族、乡土、职业、男女等。而文化,像是画出各种身份区分高贵和低劣的方框的工具,让人活在方框里而看不到这些框,安于其命运。故而文化方面,人们会欣赏庙堂之美、礼乐文化、文人雅好等,强调家族伦理,男女之防等,包括沿袭正史、方志等编撰与书写的文化。文化规范人们的行为,令人们产生各种行为表征或文本,以此强化并巩固了人类生态的情境本相,也让人看不见社会本相。

三

第四部分,王明珂老师就秦汉帝国情境与《史记》文本阐述文本与情境(Text and Context)的关系。《史记》文本恰产生于汉帝国情境,帝国情境也因此文本而得到强化。以电影《绿皮书》的故事背景为例,如果种族隔离对黑人的歧视是一种现实(reality)或情境(context),那么绿皮书就是表征(representation)或文本(text)。表征与本相(Representation and Reality; Pierre Bourdieu)的关系,也略同于文本与情境的关系。在种族主义的情境之下会产生众多类似绿皮书的表征,而如果每个人都依照绿皮书的指示限制个人的行动,其实是在维护种族隔离的制度,即行为表征反过来强化这种本相。正如布迪厄所指的实践理论的意义:每一个人的行动抉择,尤其是违反社会规范的行为,都会影响现实;当细微的违逆规范行为之累积,原本顽固的社会现实也就可能发生改变。

《史记》第一章就是《五帝本纪》,本章起始记载黄帝事迹。对一族群而言,共同起源信念对凝聚群体、界定群体尤为重要。《史记》这部份的叙事内容略为:1、黄帝打败炎帝、蚩尤而被诸侯尊为天子;2、得胜后他继续四方征伐,东至海、西至空桐、南至江、北逐荤粥;3、他教民农桑畜牧,与利用万物;4、颛顼、帝喾、尧、舜及三代帝王皆黄帝后裔。

《史记》

南宋(庆元年间)建安黄善夫家塾刊本

《史记》中有关黄帝的叙事,分别指涉政治社群、空间疆域、文明社群、血缘社群的起源。此黄帝叙事表达或流露司马迁心中的汉帝国,一个政治、空间、血缘与文化、文明的综合体。此外,司马迁在《史记》中的所有书写都在于模拟他心中的汉帝国情境。如此解读《史记》,我们可以明白,任何一部史学名作成功的理由,并不只在于其详实精辟,而是其与现实情境的完美配合,使其成为社会权力支持的典范和不朽。由于《史记》文本呈现出主流(统治者)观点的帝国情境,它被后世朝廷史家模拟,形成一种历史书写的文类:正史。正史编纂始于汉而终于清,此也证明,文本与情景关系密切而共相始终。

五

第五部分,王明珂老师探讨了帝国现实情境中核心与边缘(空间与人群)的区分概念。这一现实情境观流露在中国早期正史里一种模式化的历史记忆文本中,其结构为:一个受挫或失败的英雄,由中原奔逃到边疆,而成为本地土著的王,为本地带来文明教化。如此也隐喻着何为古老的文明中心,何为接受其影响而后进于文明的边缘。

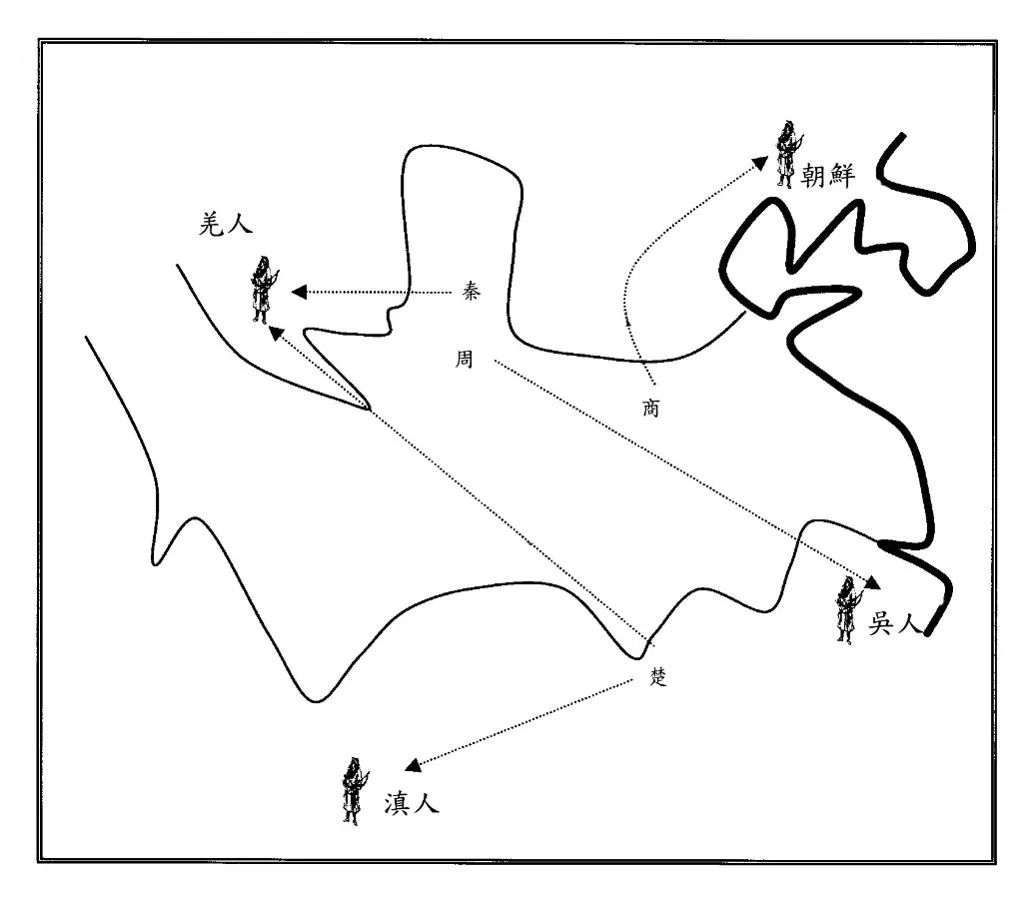

以下为中国早期正史中的四则边疆历史叙事:1、东北方,一个商朝的王子箕子奔于朝鲜,而成为教化朝鲜人的君王;2、东南方,一个周王国的王子太伯奔于句吴,吴地土著奉他为王;3、西南方,一个楚国的将军庄蹻奔于滇,后来留此成为了滇王;4、西北方,一个秦国逃奴无弋爰剑奔于西羌,他及其后裔世代在此为王。

正史中四则边疆历史

时代的偏见会不自觉隐藏在文本中,文本分析要注意分辨陈述的(represented)讯息和流露的(revealed)讯息。比较这些历史叙事中的结构与符号变化,就像移动凹凸镜,察看镜面上的变化,以得知凹凸镜的性质,判断是凸镜还是凹镜、如何折射、造成人的偏见。

接下来,王明珂老师就蜀成为华夏边缘之域的政治社会情境和历史记忆文本展开比较论述。史书记载,公元前 316年秦灭蜀;公元前 285 年设郡统治,进行经济开发、移民、设学校等各项事宜。在此情景下,蜀之士人开始遗忘本地英雄祖先,并以新的历史记忆将本地建构为黄帝子孙之国。

王明珂老师指出,汉晋时期,蜀人建构并遗忘本土英雄祖先历史的策略有三。策略一,直接否定及遗忘本土蚕丛、鱼凫等英雄祖先历史。晋代蜀人常璩之作《华阳国志》称“其君上世未闻”,一笔勾销。策略二,将历史转变为神话。如称:“蜀王之先名蚕丛、柏濩、鱼凫、蒲泽、开明……从开明上到蚕丛,积三万四千岁。”并称这些王后来成了神,他们的老百姓都随王化去,这是切断当时蜀人和这些英雄祖先间的关系。但神话化后的历史反而被放置于社会记忆中的重要位置;人们争议历史但不会争议神话,使得蚕丛记忆一直保留下来。策略三,重新建构本土历史,并将其纳入时人相信的历史中。蚕丛、杜宇等传说中的王被置入当时人们信服的主流春秋战国历史中,当时出土的石棺椁被用以印证此历史。如以下《华阳国志》内容所述:“周失纲纪 (春秋),蜀先称王;有蜀侯蚕丛其目纵,始称王。死作石棺石椁,国人从之,故俗以石棺椁为纵目人冢也。”“七国称王 (战国),杜宇称帝,号曰望帝,更名蒲卑。”

《华阳国志》

清嘉庆19年题襟馆藏版

《华阳国志》作者常璩为李氏成汉之官,却曾在桓温伐蜀时(347)劝成汉李势降于晋。这正与他在文本中“以天下一统为常,以离散割据为乱”的思想相洽:奉中原帝国为正统、核心与整体,视巴蜀为整体帝国的一部分。常璩在《华阳国志》中精准及巧妙地表达了本地 (与本地之人) 在整体帝国中的三种认同处境:部份性,作为整体帝国的部份;边缘性,地处中原核心的边缘;特殊性,立足本土的特殊与骄傲。

这一方志的书写结构也被后世方志作者模拟,形成一种方志文类概念与书写文化流传。例如,明清方志中有一早见于《华阳国志》中的范式化书写:“本地为《禹贡》九州中之某州,星野位于某星、某星之间”,这是将不可见的地面九州投射为可见的天上二十八星宿之天文图像,以进一步强化地方为整体帝国一部份此一意象。

此种方志书写文化,不断产生典范的方志文本,强化及巩固整体中的地方与部份的情境。后世蜀地的方志作者一方面遵循方志文类,一方面采纳《华阳国志》及相关正史内容。如此产生的方志,自然延续汉晋时期以来本地人对三星堆文明以及蚕丛、鱼凫等英雄祖先 (无论二者有无关连) 的遗忘。也因此在三星堆文明出土时,真实的过去让人们普遍感到惊讶,又促使人们想办法开启新的“驯化”,将其纳入熟悉的历史知识体系中。

当代人如何驯化一个生涩的真实过去?至此我们或许可以作出解答:1、将其变为当代神话(外星人文明的遗存),切断当代人与其之联系;2、将其纳入熟知历史(以此证明一些古文献记载的如黄帝为其子娶蜀山氏女是对的);3、以出土物印证新的历史记忆;4、建立去中心化的多元一体中国人认同。前三种方式汉晋蜀人都曾经用以遗忘自己的历史,第四种是当下新的中国人认同下的历史与文明认知。

巴蜀图语

六

最后,王明珂老师藉此说明对文明的反思。文明常被指向上层和尖端的、人类物质与精神创作的卓越成就。以此对文明兴衰的关注,忽略了文明的底层。实际上,文明当被视作一种人类生态,是环境、生计、社会、文化的综合体。文明建立在权力、财富皆集中化、阶序化的政治社群国家或帝国之上,这其间人们如何利用并开拓环境领域,如何行生产、分工与交换,如何建立各种社会群体区分及其权力关系,如何以宗教、道德等文化让人们各安其分,以巩固此人类生态体系,都是值得关怀的。

王明珂老师在讲座现场

由人类生态视角,可思考什么样的环境、生计、社会、文化让一古代文明荣盛、永续或令其变迁、衰亡,以及反思今日世界各文明的人类生态特性及彼此的差异与冲突,如此有助于了解并调整自身的人类生态体系,并对他者的体系有些设身处地的理解。

人类生态中的文化包括历史,历史是广义的文化中最为特殊的一部分。文化规范人们的行为,让人不得不为,或不知不觉地循之而为。而创作历史记忆的文化,以及循此被创作的“历史”,最能表现文化的此一特色。

在包括英文在内的欧洲众多语言中,保罗·利科(Paul Ricoeur)指出“history”这个词,可有两个完全不同的含义;其一,真正曾发生的过去,其二,我们所记得、述说或书写的“过去”。在中文中“历史”同样代表两个意思——历史事实与历史记忆、叙事。人类都生活在历史记忆造成的社会里,社会现实是如此真实,而我们普遍在被历史建构的世界中写历史,所以“历史”一词两义。

荒谬或有趣的是,当代“文明世界”,人们常常用历史描述自己,用文化描述他者。我们也常常用历史描述文明,文明永远在历史长流的尖端。用文化描述社会底层的人,希望他们不要变迁,鼓励社会下层的人保持他们的美好传统文化。看待历史知识和记忆,王明珂老师认为,与现实情境相呼应的“历史”即典范的历史,让我们无法认清社会现实本相,让人们将现实(以及个人在其间的处境) 自然化与宿命化。流行的解构“历史”,破坏人们的认同,未能让现实变好,而“解构”又常沦为敌对群体间的意识形态武器。

讲座现场

最后,王明珂老师希望人们能通过“异例”认识过去和现在,所有的错误、矛盾、带着偏见的历史文本,反而夹带着过去社会的历史密码。经由“解码”即可探索隐藏的作者之时代社会认同及处境。如此对一历史文本的解读,需要同时注意其陈述的与流露的讯息,了解造成历史事件(表征)与文本的人类生态情境,认识让我们难以见着社会本相的种种“文化”。