2022年6月15日下午,“北大文研讲座”第254期在北京大学静园二院208会议室与线上平台同步举行,主题为“俄国文学和文化语境中的《伊戈尔远征记》”。文研院邀访学者、首都师范大学外国语学院教授刘文飞主讲,北京大学外国语学院亚非系教授陈岗龙主持,北京大学俄罗斯文化研究所研究员张冰、北京大学外国语学院世界文学研究所教授凌建侯评议。本场讲座为“史诗遗产与文明互鉴”系列活动之一。

一

讲座中,刘文飞老师分别从《伊戈尔远征记》发现经过和真伪问题、翻译状况、与俄国文学和俄国文化的关系四个方面来解读这一文本。首先,刘文飞老师指出,《伊戈尔远征记》与《罗兰之歌》《尼伯龙根之歌》《熙德之歌》等史诗不同,其成书时间可以具体到某一年,因为史诗中的事件在俄国的编年史里有确凿的记录。伊戈尔远征的历史事件发生在1185年,史诗里提到的其中一位王公是伊戈尔的岳父,名叫雅罗斯拉夫·奥斯莫梅斯尔(Ярослав Осмомысл),他的去世时间为1187年。因此,史诗成书时间必然在这两个节点之间,即1186年。最早的发现者穆辛-普希金出生于贵族家庭,在游历西欧后,回国开始收集古籍。穆辛-普希金的收藏家之名鹊起后,叶卡捷琳娜女皇授予其正教院事务大臣(обер-прокурор Синода)的头衔,凭此职务,他可以去各地修道院搜寻古籍,查阅档案。穆辛-普希金在雅罗斯拉夫尔的修道院中找到了包括《伊戈尔远征记》在内的多部古籍。他邀请了当时最著名的学者,其中就有历史学家卡拉姆津和其他古文字学家,帮忙一同整理。《伊戈尔远征记》成书于12世纪,而被发现的是16世纪的抄本,为什么在那个时候被发现?刘文飞老师认为,史诗在修道院中被找到纯属偶然,但又是必然中的偶然。

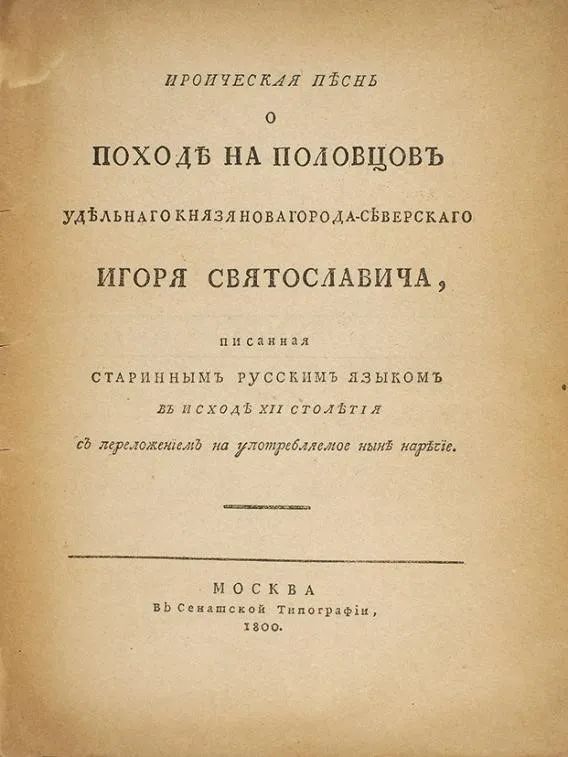

《勇敢的诺夫哥罗德-谢维尔斯克公伊戈尔·斯维亚托斯拉维奇征讨波洛维茨人史歌》,莫斯科,1800年

这与当时俄国的国情背景相关联,叶卡捷琳娜二世在位时努力让俄国的文化强盛起来,在女皇的大力支持下,穆辛-普希金与卡拉姆津等学者在1792—1796年间整理了一份最好的《伊戈尔远征记》抄本,将其呈送女皇,这份抄本被称为“叶卡捷琳娜抄本”(Екатерининская копия),被存放于皇家档案馆中保存至今。整理出的史诗于1800年出版,最初名为《勇敢的诺夫哥罗德-谢维尔斯克公伊戈尔·斯维亚托斯拉维奇征讨波洛维茨人史歌》(«Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новогорода-Северского Игоря Святославича»),该版本与“叶卡捷琳娜抄本”大致相同。穆辛-普希金发现的《伊戈尔远征记》并非原作,而是16世纪的抄本,从而被很多人怀疑真伪性。最早有关史诗的报道载于1797年10月德国刊物《北方观察家》(Spectateur du Nord),报道者是德国历史学家奥古斯特·施勒策尔(August Schlözer),他原本持怀疑态度,但在与卡拉姆津交谈后,这位学者被说服。令人痛惜的是,穆辛-普希金退休后出于研究资料把7000多份档案带去莫斯科,1812年,拿破仑入侵莫斯科,这部16世纪的珍贵抄本在火中付之一炬,这是后人对史诗的真伪存在疑问的主要原因之一。

俄罗斯,雅罗斯拉夫尔修道院

继史诗发现经过之后,刘文飞老师介绍了真伪之辩的来龙去脉。1800年史诗出版后,质疑其真实性的声音一直不断,有观点认为穆辛-普希金与卡拉姆津联手做旧了文本,后来有两个事件使质疑之声有所减弱,其一是普希金的主张。1836年,普希金在其生命的最后几个月里写专文论述《伊戈尔远征记》,在这篇文章中他凭着诗人对文字特有的敏感,指出史诗里的“古风”(дух древности)难以被模仿,并用“排除法”证明这样一部杰作非出于当时任何一个俄国诗人之手。另一件使质疑之声减弱的事件是《顿河彼岸之战》(«Задонщина» )这部古籍的发现。被发现的古籍是中古抄本,比16世纪《远征记》的抄本还早,而且里面描绘的事件与《远征记》的文本形成互证。由此,《远征记》的古籍身份得以坐实。但反对之声一直没有停息,如法国斯拉夫学者路易·莱热(Louis Léger)、安德烈·马松(André Mazon)、苏联历史学家济明(А. Зимин)、德奥的一些斯拉夫学者都认为《远征记》是伪作,美国哈佛大学俄国史专家爱德华·基南(E. Keenan)根据史诗中出现的斯拉夫语词汇,认为它出自被誉为“斯拉夫学之父”的捷克学者多布罗夫斯基(Josef Dobrovský)之手。白银时代著名诗人古米廖夫和阿赫马托娃的儿子、东方学家列夫·古米廖夫(Л. Гумилев)提出《伊戈尔远征记》不是作于18世纪,而是作于13世纪,写书目的在于嘲讽亚历山大·涅夫斯基(Александр Невский)。

一般来说,俄国境内学者多认为这部史诗乃真作,而境外学者持相反观点,例外的是,布拉格语言学派奠基人雅各布森则捍卫《远征记》的真实性,他的表述与普希金类似,从语言学的角度来论证这部史诗的语言不可能来自后人的创造。寻着雅各布森的路径,俄国当代语言学家扎里兹尼亚克(А. Зализняк)也从古文字学的角度来论证《伊戈尔远征记》的真实性。由此,刘文飞老师做了第一个小结:《伊戈尔远征记》的被发现是偶然中的必然。关于《伊戈尔远征记》真伪问题的争论极大地提升了这部作品的世界知名度,促进学者们对这部作品的详尽阐释,刺激了人们对俄国古代文学和文化的兴趣,最终促成一门“远征记学”,并极大地提升了古代罗斯文学的世界影响。

一般来说,俄国境内学者多认为这部史诗乃真作,而境外学者持相反观点,例外的是,布拉格语言学派奠基人雅各布森则捍卫《远征记》的真实性,他的表述与普希金类似,从语言学的角度来论证这部史诗的语言不可能来自后人的创造。寻着雅各布森的路径,俄国当代语言学家扎里兹尼亚克(А. Зализняк)也从古文字学的角度来论证《伊戈尔远征记》的真实性。由此,刘文飞老师做了第一个小结:《伊戈尔远征记》的被发现是偶然中的必然。关于《伊戈尔远征记》真伪问题的争论极大地提升了这部作品的世界知名度,促进学者们对这部作品的详尽阐释,刺激了人们对俄国古代文学和文化的兴趣,最终促成一门“远征记学”,并极大地提升了古代罗斯文学的世界影响。

二

讲座第二部分,刘文飞老师围绕《伊戈尔远征记》的翻译状况展开。他指出,被发现的《伊戈尔远征记》系古俄语抄本,原抄本里无标点符号,字母间距大致相同,抄本中的诗句也不分行,这给断词、断句都带来了困难。由于抄本完成年代与原作创作年代已相隔数世纪,抄写者对所抄作品的文字可能存在某些理解和辨识障碍,抄本中的各种错误也在所难免。 如此一来,对《伊戈尔远征记》的解读从一开始就是某种意义上的解谜和破译,而穆辛-普希金印行的1800年版本严格来说也是一个译本。据网站(http://nevmenandr.net/slovo/)统计,《伊戈尔远征记》的校勘本有10种,现代俄语译本有107种,外语译本有116种,共233种,中文译本也被收入。接着,刘文飞老师分别给大家介绍了最著名的译本:茹科夫斯基(В. Жуковский)译本(1819),迈科夫(А. Майков)译本(1870),巴里蒙特(К. Бальмонт)译本(1930),扎博洛茨基(Н. Заболоцкий)译本(1945),利哈乔夫译本(1980年代)等。刘文飞老师还遵照原文的形式附上了自己的译文。

如此一来,对《伊戈尔远征记》的解读从一开始就是某种意义上的解谜和破译,而穆辛-普希金印行的1800年版本严格来说也是一个译本。据网站(http://nevmenandr.net/slovo/)统计,《伊戈尔远征记》的校勘本有10种,现代俄语译本有107种,外语译本有116种,共233种,中文译本也被收入。接着,刘文飞老师分别给大家介绍了最著名的译本:茹科夫斯基(В. Жуковский)译本(1819),迈科夫(А. Майков)译本(1870),巴里蒙特(К. Бальмонт)译本(1930),扎博洛茨基(Н. Заболоцкий)译本(1945),利哈乔夫译本(1980年代)等。刘文飞老师还遵照原文的形式附上了自己的译文。

刘文飞老师对这些译本分别做出阐释,指出不同的译作都带有各自的时代精神,比如:茹科夫斯基作为俄国浪漫主义奠基人,他的译本具有明显的浪漫主义色彩。白银时代诗人巴里蒙特的译作与茹科夫斯基的译文在形式上具有明显的不同,他运用了现代主义手法。苏联时期扎博洛茨基在二战期间开始翻译《伊戈尔远征记》,更多地还原了《伊戈尔远征记》的战争特色。客观说来,诗人们会首推扎博洛茨基的译本,而在做学问的人看来利哈乔夫译本最优。利哈乔夫对《伊戈尔远征记》和俄国古代文学的阐释具有权威性,关于这部史诗他翻译了校勘本(дословный перевод)、文学译本(художеннственный перевод)、面向儿童的译本等诸多版本。

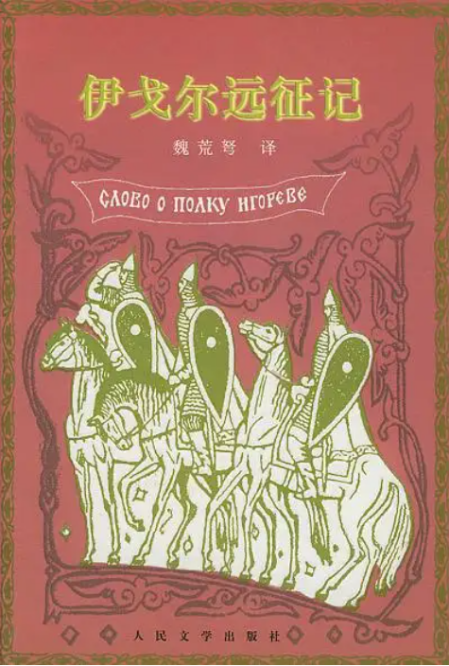

所有的233种译本大致可分为学者译本和诗人译本两大类型,李锡胤和魏荒弩两位先生的中译本恰好是两类的典型代表。李锡胤先生的译本《伊戈尔出征记》直接译自古俄语,为尽量准确传达原文意义,译者用散文体译出全诗,并加了583条注释。在书名的翻译上,李先生的译本同样体现出学者的严谨,他之所以译为《伊戈尔出征记》是因为出征只走了500俄里(合550公里)左右。魏荒弩先生译本既有古体诗的厚重,也有现代诗的灵动,更注重作品诗性的再现,他的译本依据利哈乔夫的诗体译文译出,同时参照牛津大学出版社1915年版英译本。接着,刘文飞老师对比了两种中译的开头部分。

所有的233种译本大致可分为学者译本和诗人译本两大类型,李锡胤和魏荒弩两位先生的中译本恰好是两类的典型代表。李锡胤先生的译本《伊戈尔出征记》直接译自古俄语,为尽量准确传达原文意义,译者用散文体译出全诗,并加了583条注释。在书名的翻译上,李先生的译本同样体现出学者的严谨,他之所以译为《伊戈尔出征记》是因为出征只走了500俄里(合550公里)左右。魏荒弩先生译本既有古体诗的厚重,也有现代诗的灵动,更注重作品诗性的再现,他的译本依据利哈乔夫的诗体译文译出,同时参照牛津大学出版社1915年版英译本。接着,刘文飞老师对比了两种中译的开头部分。

一般说来,学者追求学术性,作家追求可读性,但是也有反例,作为作家和诗人的纳博科夫,却在他的《伊戈尔远征记》英译本中更追求准确性和学术性;而作为学者和院士的利哈乔夫,在给儿童文学出版社的版本里追求诗性和可读性。纳博科夫在其《伊戈尔远征记》译本序言中称,他的翻译方式就是“为了内容而无情地牺牲形式”(ruthlessly sacrificed manner to matter),“试图给出一种逐字逐句的译本”(attempted to give a literal rendering of the text)。

刘文飞老师对第二部分内容作结:《伊戈尔远征记》或许是俄国文学,乃至世界文学中被翻译的最多的文学文本之一,她像一位任人装扮的新娘,被披上一件又一件嫁衣。在“远征记学”之外,甚至还有一门“远征记翻译学”。《伊戈尔远征记》的众多译本又像一面面巨大的镜子,持续不断地折射出俄国文学的历史进程。《伊戈尔远征记》的翻译史就是其阐释史,也就是俄国文学被阐释和被接受历史的一个缩影。

三

讲座第三部分,刘文飞老师主要介绍《远征记》与俄国文学的关系。首先,老师分析《伊戈尔远征记》的文学性。从结构上来看,史诗分为三部分,第一部分写出征场景,基调高昂、雄浑;第二部分基辅大公发出“含泪的金言”,呼吁大家团结一致;第三部分是伊戈尔的妻子雅罗斯拉夫娜在城楼上为丈夫及其军队哭诉。《远征记》的结构跌宕起伏,像是一首交响乐。《远征记》这部作品的出现恰好是俄国书面作品开始形成之时,俄国文学从口头转向书面、从教会转向世俗之际,是俄国文学的一座里程碑。俄国文学史家米尔斯基(Д. Святополк-Мирский)在论及《伊戈尔远征记》时着重谈及这部作品的“现代性”,从象征、隐喻、抒情等写作手法方面可以看出《伊戈尔远征记》具有高度的文学性。

其次,刘文飞老师介绍了这部作品与俄国文学史的互动关系。《伊戈尔远征记》被发现之时正是俄国古典主义没落和浪漫主义形成之时,刘文飞老师提醒到,史诗于1800年被发现,普希金诞生是1799年,二者在时间上的巧合寓意俄国文学的诞生和成熟。普希金真正成为诗人是在1820年,这一年他发表了《鲁斯兰与柳德米拉》,这20年也恰好是《伊戈尔远征记》被翻译和推广的时期。在19世纪中叶俄国文学的黄金时代,鲍扬(《伊戈尔远征记》里的史诗歌手)变成俄国浪漫主义诗歌歌颂的对象。雷列耶夫等十二月党人诗人从《伊戈尔远征记》中发掘出“公民诗歌”的主题,在自己的诗作中号召大家团结起来,带有悲壮的情感色彩。到了白银时代,在这个高呼创新、语言实验的现代主义诗歌时代,《伊戈尔远征记》却成为了诗人们竞相诉诸的对象。曼德尔施塔姆、帕斯捷尔纳克、茨维塔耶娃、勃洛克,几乎每位诗人都有关于“远征记主题”的抒情诗创作,最有名的当属勃洛克的《库利科沃古战场》。苏联时期,诗人扎博洛茨基在卫国战争期间完成了这部史诗的现代重译。此外,在马雅可夫斯基的诗歌中,在战后陆续兴起的“高声派诗歌”和“细语派诗歌”运动中,可以继续看到《伊戈尔远征记》的身影。当代俄语诗人阿梅林(М. Амелин),在诗歌创作中运用古代俄国文学素材,体现出某种“古典主义的后现代主义”倾向,他还动笔新译了《伊戈尔远征记》。

对此,刘文飞老师表示,《伊戈尔远征记》自发现以来,始终与俄国文学一同成长,一起发展,它是俄国文学崛起的动力之一,也是一汪永不枯竭的清泉,一个藏有百般兵器的军火库。作为后世俄国作家和诗人们不断观照的一个互文对象,一个“元文本”和“源文本”,它在俄国文学发展史中发挥着持久的影响,留下了深刻的痕迹。

四

讲座第四部分,刘文飞老师主要谈论《伊戈尔远征记》与俄国文化之间的关系。首先,刘文飞老师从《远征记》应是一种繁荣的文化和文明之产物谈起。普希金曾感慨:“《伊戈尔远征记》就像一座孤独的纪念碑,耸立于我们古代文学的荒原”。但是,在利哈乔夫看来,俄国古代文学并非是荒原,《伊戈尔远征记》只是“冰山一角”,其背后反映了俄国辉煌的古代文化。其次,刘文飞老师围绕《远征记》与民族性和民族意识来继续阐述这部作品。《伊戈尔远征记》受到历代俄国人的推崇和爱戴,其主要原因之一就在于这部史诗具有鲜明的民族特征。刘文飞老师认为,从这一点来看,俄国很少有另一部古代作品会取代《伊戈尔远征记》。接下来,刘文飞老师主要介绍了《远征记》对建筑、绘画、舞蹈、音乐等其他文化领域的渗透和影响。如俄国作曲家鲍罗丁创作的《伊戈尔王子》成为俄罗斯民族乐派的奠基作之一。绘画上,法沃尔斯基(В. Фаворский)为《伊戈尔远征记》配过十几部版画,瓦斯涅佐夫(В. Васнецов)、谢罗夫(В. Серов)等知名画家都曾以《远征记》为题材作画,体现了自己的风格,《远征记》为艺术家们注入了不竭的灵感之源。《伊戈尔远征记》是古代罗斯发达文化的遗存,是俄罗斯民族意识的集中体现。作为一个文学文本,它也在其他相关的文化艺术领域产生了深远的影响。

法沃尔斯基《伊戈尔远征记》配图

基于以上四个部分的探讨,刘文飞老师以一段精要的总结作为结束语:自1790年代被发现以来,围绕《伊戈尔远征记》真伪问题展开的争论,对这部古代史诗的现代翻译和阐释,始终是俄国文学和文化中的一项重要工作。逐渐形成的“远征记学”,不仅记录下《伊戈尔远征记》与俄国文学史和俄国文化史的互文性关系,也凸显这部史诗在俄罗斯民族意识和文化认同的生成过程中所发挥的巨大作用。《伊戈尔远征记》作为俄国文学中的“元文本”和“源文本”,对它之后历代的俄国文学产生了持久、深刻的影响,几乎所有后代俄国作家都或多或少受到了这部史诗的影响。这种影响再通过文学扩散、辐射至文化和艺术的其他领域,使得这部古代罗斯的文学经典成了俄国文化中的不朽丰碑。

评议环节

线下会议现场

评议阶段,张冰老师给大家展示了魏荒弩先生20年前赠与她的译本,追忆《伊戈尔远征记》译者魏荒弩先生,借机向魏先生致敬,然后从俄国文学和文化、翻译等角度进行评议,对刘文飞老师俄罗斯文学和文化知识的深厚积淀以及文本细读的功力表示敬佩。张冰老师还分享了《伊戈尔远征记》中有关中国信息的记载。最后她引用了魏荒弩先生《译后记》里的话:“这是一篇逼真地、历史地、朴实地描写了俄罗斯人民生活画面的伟大史诗。”

凌建侯老师对讲座涉及的版本学、翻译学、主题学、诗学、影响学等诸多方面做出了肯定。他认为,如果从文献角度来看,《往年纪事》(Повесть временных лет)也可与《伊戈尔出征记》媲美。之后,凌建侯老师指出当下讨论《伊戈尔出征记》具有现实意义,史诗中体现的民族国家意识既契合国内文化形势,也契合国际趋势。凌老师认为,俄罗斯民族国家意识原点可以追溯到《伊戈尔出征记》和《往年纪事》,提出俄罗斯的“双根文化”正是来源于此——一条来自《往年纪事》,主要体现东正教文化;另一条来自《伊戈尔出征记》,主要体现多神教因素。最后,凌建侯老师还结合当前俄乌局势谈论了《伊戈尔远征记》在历史上真伪之辩问题。

主持人陈岗龙老师也对讲座做出回应。陈岗龙老师指出,在史诗研究界,俄罗斯学者的研究水平很高,前苏联境内各民族史诗研究数量众多。由此可以看到,俄罗斯具有史诗研究传统,俄罗斯学者们对东西方史诗、蒙古、突厥史诗的整体性研究,可能都与《伊戈尔远征记》有关。所以,《伊戈尔远征记》并非是“孤立的山头”。陈岗龙老师还指出了国内对俄罗斯学者史诗研究成果的翻译数量少的现象,并提出了自己的期望。

提问环节,现场观众就《伊戈尔远征记》里“思想史上的现代性”、“诺夫哥罗德城市”、“文学上的现代性”等问题与主讲人作热烈的探讨。