2022年6月30日下午,“北大文研讲座”第256期在线举行,主题为“张爱玲与世界主义的人文视野”。香港大学比较文学系教授黄心村主讲,北京大学中文系教授吴晓东主持,中山大学(珠海)中文系教授黄子平、北京大学中文系教授王风评议。

讲座伊始,黄心村老师将新书《缘起香港:张爱玲的异乡和世界》的写作契机追溯至两年前。2020年,恰值张爱玲百年诞辰,香港大学策划了“百年爱玲,人文港大:张爱玲百年诞辰纪念文献展”。作为策展人,黄心村老师开始挖掘香港大学档案馆里与张爱玲有关的资料。纪念文献展呈现的只是冰山一角,资料背后的深意则有赖于更多的工作。离开北美学界,来到香港大学,黄心村老师感慨自己“在对的时间和对的地点回到了张爱玲研究”,在资料的启发下她重新回到张爱玲的经典文本,解开曾一度困扰自己的疑问。

一、张爱玲的香港大学

1939年夏天,张爱玲从上海圣玛利亚女校毕业,因为欧洲的战事无法去伦敦上学,转到香港大学文学院,主修英文和历史,辅修中文和翻译。两年多后港战爆发,香港沦陷,五个月里的亲身经历带给她“切身的、剧烈的影响”。1945年2月,张爱玲回到上海,以新锐女作家的姿态一跃成名。黄心村老师的疑问是:沦陷时期上海文坛张爱玲一跃成名背后的因缘是什么?是在怎样一个文本参照系统中的自我定位为她日后脱颖而出做下铺垫?

黄心村老师将目光转向了张爱玲的求学生涯。在港大念书时的张爱玲,是标准的好学生,“戴着牛角框眼镜,镜片很厚”,考勤近乎完美。那时的港大恰逢一个空前自由和澄明的时期,人文知识体系趋向开放,课程设置走向国际化。未满十九岁的张爱玲来到这样的环境中,像海绵一样汲取大量的知识和信息,从诸位师长那里继承了一种世界主义的史观和文化视野。然而,第二次世界大战的战火最终也会烧到香港,1941年12月的香港之战是她生命历程中里程碑式的事件。黄心村老师认为,张爱玲入学港大可谓是身遇其时,必须是所有这些元素都凑到一起,才有读者今天看到的张爱玲,她将这些元素称为张爱玲写作的“基因库”。

那么,这个基因库里有什么呢?经典散文《烬余录》变成了黄心村老师手里的一叠索引卡,里面的每一桩事件、每一个人物都成为了线索。张爱玲的香港是起点也是路程,是途径也是框架,曾经埋下的每一条线索,都将提领起一个繁复的世界。

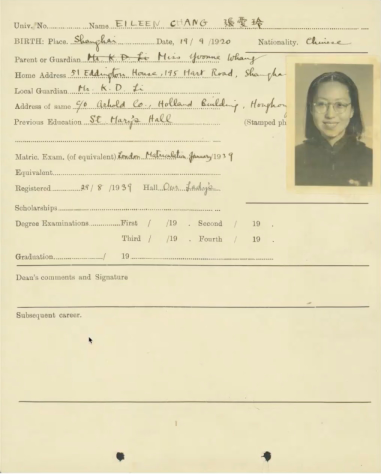

港战之前的张爱玲生活反映在她的学籍记录和成绩单中,这份资料与作家本人在《我看苏青》中的回忆大致吻合,表明张爱玲是一名发奋用功的好学生。从前的努力没有被战火打翻,保留在这件幸存的文物中。

▴

张爱玲香港大学学籍记录和成绩单

(香港大学档案馆藏)

开战以后,留在学校的张爱玲参与了大学临时医院的救护工作,不久后被转到冯平山图书馆当防空员。冯平山图书馆是香港大学的中文图书馆,在那里,张爱玲每天有大把时间重新阅读明清旧小说。对她来说,乱世里的经验是在炮火隆隆之下藏身于层层书库之间,是生死置之度外的埋头苦读,是在全新的框架里赋予陈旧的叙述以新鲜的意义。外部的世界在大破坏中,小说的世界则蕴含安静的力量,在未来漫长的漂流岁月里,这样的场景像叠影般一再重现,没有故乡的张爱玲找到了一个永恒的文字家园,漂流的经验撞击着阅读的经验,一如生与死的经验缠绕交织。

▴

2020年香港大学“百年爱玲,人文港大:

张爱玲百年诞辰纪念文献展”时的冯平山图书馆,

黄心村摄。

▴

1932年刚刚建成的冯平山图书馆

香港大学档案馆藏。

二、张爱玲的老师们

接下来,黄心村老师通过介绍张爱玲的两位老师,来证明在港大求学时代,张爱玲所建立的文本参照系统的背后是战前的世界主义的人文视野。

张爱玲的历史老师是如今已不为人知的佛朗士(Norman Hoole France)。佛朗士老师留下的资料虽然不多,却表明他是一个传奇般的人物。他研习历史、教授历史,却在三十七岁盛年之时被“打上门来的现代史”吞噬,未能留下著述,但他却将“一点历史的亲切感和扼要的世界观”教给了张爱玲。从《烬余录》开始,直到《易经》和《小团圆》,他始终是张爱玲的乱世人物画廊中最有魅力的形象,在她笔下始终留有一个温情的身影。黄心村老师指出,作为一个历史人物的完整的佛朗士,应该存在于小说、散文、档案资料之间的层层叠叠的互文空间里。

▴

大合照局部中的佛朗士

画面从左往右依次是:祁祖尧神父、佛朗士、陈寅恪。香港大学中文学院藏。

▴

1938年保卫中国同盟组织合照,

佛朗士在该组织担任名誉司库。

从左到右依次是爱泼斯坦、邓文钊、廖梦醒、宋庆龄、希尔达・塞尔温・克拉克、佛朗士、廖仲恺。

佛朗士1932年到香港大学任教,1936年申请赴剑桥大学进修一年,学习中英近代外交史。回港大后,他改革历史课程,融入现代史的内容,拉近眼下的历史现实。佛朗士是一个桥梁似的人物,连结了大英帝国的整个殖民史和战后开启的后殖民叙述。作为一位历史学者,他在殖民史的持续演绎中开展对后殖民的反思,他对历史写作崭新意义的领悟深深触动了成名前的张爱玲。

张爱玲的中文老师是身着长衫、气度不凡的落华生许地山。鼎鼎大名的许地山是当时香港教育界和文化界的风云人物,他身上担负着文化复兴和世界主义两大使命。1935年,许地山受胡适举荐、港大校长康宁爵士邀请,自燕京大学南下主持港大中文部的重组。他的学术体系里有传统国学的素养,有西方人类学、民俗学和社会学的理论框架,再加上印度语言、文学和文化的过滤,呈现出一种杂糅的面貌。透过档案馆里散乱的许地山手稿,黄心村老师看到的是一个在多重文化领域间游刃有余的国际学者形象,那些未发表的断章残篇标记的是一项因英年早逝而被迫中止的未竟事业。

▴

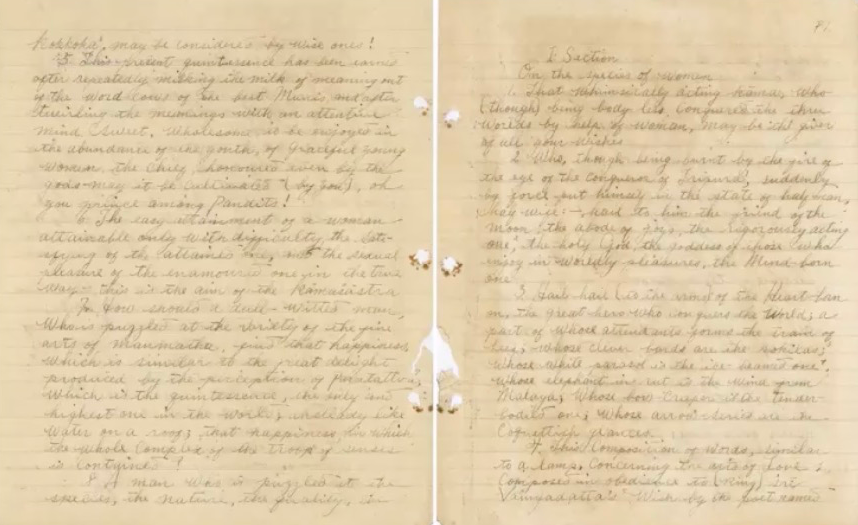

许地山《科卡·萨斯特拉》翻译手稿第一、二页

香港大学档案馆

▴

康福特翻译的《科卡·萨斯特拉》封面

一九六四年版。黃心村藏

1930年代的香港是一块养成国际学者的宝地,许地山充分利用香港的门户优势,在此施展他的才能。他的知识研究完全不以语言、国界和学科为界限,在跨文化、跨学科的对话中,形成了多元丰富的学术框架。凭借在梵文和印度学领域的深厚积蓄,他曾将印度诗人科科科卡(Kokkoka)撰写于11或12世纪的性爱手册《科卡·萨斯特拉》(Koka Shastra)从梵文直接翻译成英文。相较于后来由英国医生亚历克斯·康福特(Alex Comfort)1964年翻译出版的《科卡·萨斯特拉》(Koka Shastra),许地山的译本早了二十余年。类似的探究热忱还体现在他对宗教史、民俗史、服饰史等领域的关注中。

许地山对于青年张爱玲的影响,需要更微妙的梳理。受许地山课堂的启发,张爱玲进入到一个敞开的人文框架,在其中思考自己要成为一个怎样的写作者。许地山的一生虽然短促,却几经辗转,因此黄心村老师也将他的课堂描述为两代漂流者的相遇,一代漂流者用文字武装下一代漂流者,这既是学问的传承,也是生命的延续。

▴

短篇小说《茉莉香片》里张爱玲自己画的插图

其中言子夜的原型历来被认为是许地山。黄心村藏。

▴

燕京大学时代的许地山教授

三、张爱玲的英文课

随后,黄心村老师讨论了张爱玲在英文课堂内外的广泛阅读。带着早年对西洋文学的阅读兴趣,张爱玲进入了师资齐整的港大英文系,接受系统的英文经典阅读训练。30年代末,适逢港大英文系教育改革,英文系不再是加强英联邦认同的工具,而是希望为学生提供一种切入西方文化的途径。文学院开具的必读书单中罗列的都是17至19世纪的正典作品,然而,张爱玲的阅读书单并不局限于此。除萧伯纳外,对张爱玲文学生涯影响最大的英裔作家,如赫胥黎、H·G·威尔斯、毛姆、劳伦斯、斯黛拉·本森等,都不在文学院的必读书单中。黄心村老师将这些必读书单之外的英国文学作品归结为帝国秩序下的“中等趣味”(middlebrow)。

黄心村老师尤其关注的是斯黛拉·本森(Stella Benson)对张爱玲的影响。1944年,张爱玲在一个女作家聚谈会上被问起最喜欢的作家时,说了一句:“外国女作家中我比较欢喜Stella Benson。”那么,斯黛拉·本森是谁?什么样的文字关联可以将她和张爱玲共同放在世界文学的殿堂上?由于斯黛拉·本森在英国文学史上是一个已经被遗忘的声音,张爱玲的一句话就引起了历史的悬念。对此,黄心村老师的结论是张爱玲和斯黛拉·本森在世界文学大场域中的这场相遇是纯文字的,这个相遇发生的地点是香港。

▴

1932年,斯黛拉·本森与伍尔夫夫在英国南部蒙克小屋的合影。哈佛大学图书馆藏。

对张爱玲影响最大的是斯黛拉·本森的两部游记作品,《小世界》(The Little World)和《世界中的世界》(Worlds Within Worlds)。本森的作品背后是一个女性作者的群体,她们是所谓的“帝国的建造者”,却又在帝国大厦的边缘,是跨国界行走的女作家。她们中间,有的有名,有的曾经有名,有的早早被淹没,但无一例外的出身优渥,都有“自己的房间”。本森将自己的写作定位放在了一个临界点上,既有归属感,又有超然的角度,对于描写的一切,有一种临界点上才有的自由和从容。正因如此,本森和张爱玲之间可以建立起互文关系。

斯黛拉·本森笔下的魔幻香港起初是“阴沉的、雾濛濛的、倾斜的岛”(“that grave and misty tilted island”, 1920),后来转变成一片与时代隔绝的鬼域,殖民地男女活在自己的真空里,是“稀薄的、闪着幽光的鬼魂”。讽刺笔调和魔幻色彩是本森批判写实里不可或缺的叙述元素,是她对在英帝国疆域行走观察十几年的反思结果。本森笔下投射在高高天空的、鬼气森森甚至带点凶悍的庙宇与《沉香屑·第一炉香》中那座古代皇陵般的房屋十分契合。张爱玲的港岛半山是传奇小说和哥特式古堡小说的综合,也兼具本森式的怪诞荒谬的殖民地幻象,即使描写的并不是鬼魅世界或神仙幻境,其中一众纸醉金迷的殖民地男男女女也个个带有抽离现实的鬼魅魔邪之气。从中国传统文化内部突围出来的张爱玲,在写作生涯开端一直在寻找自己的定位,而当她撤退到足够距离的时候,正好撞上了从外部世界兴冲冲地赶过来的英国人本森。

最后,黄心村老师总结道,文学之所以成为世界文学,必然是因为文学生成的人文环境中已经具有了促使文字跨越各种界限的气候条件。张爱玲在世界文学场域里的定位可以追溯到她在香港大学所形成的世界主义的人文视野。在不到三年的求学生涯里,种种机缘共同给予张爱玲一个多语言、多文化的丰富的文本参照系统,形成独特的小气候(micro-climate)。没有完成学业的女学生张爱玲,此后带着这个小气候迁徙,开始了她漫长的写作生涯。

评议环节

▴

《缘起香港:张爱玲的异乡和世界》

黄心村著,香港中文大学出版社,2022年7月

评议阶段,黄子平老师指出,《缘起香港:张爱玲的异乡和世界》在写作上借助了推理小说的结构,引人入胜。比如第一章尝试锁定张爱玲居住的港大女生宿舍,还原一个19岁的张爱玲形象;第四章则以张爱玲的一句话为原点,把湮没无闻的女作家斯黛拉·本森重新打捞出来。黄心村老师尤其看重空间感,书中刻画的世界主义文学视景也呈现为一幅街景图。黄子平老师进一步联想到,香港有不少地名至今仍保留战争的痕迹:“炮台山”、“堡垒街”······就连张爱玲数次光顾的兰心照相馆所坐落的英皇道也曾一度改名为“吉野通”。战争的影响是持续的,“缘起香港”一书也特别强调港战对张爱玲创作的致命性的影响。正是在帝国范畴之内的各种越界,把张爱玲的创作带进了世界文学的范畴。尽管到目前为止,张爱玲的重要影响仍然相对局限于华文文学,但是世界文学本身不是一个固定下来的名词,而是一个指向生成的动词,当文学开始流动、传播、接受的时候,它就进入了世界文学。如果把张爱玲文学作品的影视改编也考虑进来,那么它的传播和汇流空间会极大地扩增。在当下这一特殊时刻,《缘起香港》将一段切身的历史带到读者眼前,揭示出“惘惘的威胁”,这使黄子平老师回想起《圣经·启示录》中的四骑士:战争、瘟疫、饥荒、死亡,对人类苦难的关切使黄心村老师的这本新书变得厚重。

王风老师认为“缘起香港”一书以张爱玲和香港的关系为支点,开启了许多有趣的讨论。它形式上不同于高头讲章似的学术著作,采用叙事的基调,使人读之兴味盎然,内里实则描写细密,具有一种严格的学术写作的自我要求,尤其是面对大量零碎的档案材料,研究者的调查过程会更加艰苦。王风老师特別提及黃老师推动港大“康宁特藏”的形成,由此引申出图书特藏的重要性。图书特藏作为一种特殊的文献搜集、归藏的方式,对学术研究有不可替代的意义。从张爱玲的关系解读出发,《缘起香港》专门讨论了一些对读者而言比较陌生的人物。王风老师表示,有感于黄心村老师严谨的本事考证之余,阅读《缘起香港》也带给他很多张爱玲式的感性经验。比如,从张爱玲对佛朗士之死的反应中他看到一种张爱玲特有的悲哀:对她来说,与个体相关的人生感受才是真实的。作为一个有经验的写作者,张爱玲有她自己的文心,在自我定位上,《传奇》封面的那个没有面孔的窗外的窥视者十分类似于本森笔下的“无根漂流的角落里的伪装者”,张爱玲拒绝以上帝或神父的视角去看待她的写作对象。和一般的新文学作家相比,张爱玲的阅读趣味是独特的,她关注刻画社会世情的通俗小说,对特别有名的西方作家反而谈得比较少。王风老师认为,佛朗士还可以被阅读为一类宗主国人物的代表,他对张爱玲的影响可能类似于藤野先生之于鲁迅。相比之下,许地山和张爱玲的气质差异较大,对他们之间的关系研究更多地使用了平行比较的方法。

吴晓东老师形容自己阅读《缘起香港》一书的感受是“猝不及防”。《缘起香港》一书的“横空出世”,带来多维度的冲击感,既是文学研究,也是历史书写,还是资料考古,尤为精彩的是在历史材料和文学书写二者之间寻求互证。凭借堪称华彩的文本细读和文本互读,《缘起香港》建构起“层层叠叠的互文空间”,借用“元历史”、“元叙述”的说法,这项研究也可以称作是“元研究”,而书中那种给人以沉浸式追忆幻美之感的解说风格也被吴晓东老师归结为独特的“忆恋美学”。吴晓东老师特别提及张爱玲后期创作的自传性长篇小说《小团圆》,他注意到小说是从主人公的香港求学生涯开始讲起的,这让《小团圆》在叙事结构上吻合于从故事中间讲起的西方叙述传统:选取一个对人物有转折意义的重要时刻作为中间横切面开启叙述。由此吴晓东老师提出了一个问题:张爱玲的世界视野在她去美国以后是否形成了新的面向,促使以《小团圆》为代表的晚期作品形成了不同的叙事风格?或者说,张爱玲立足于四十年代的世界视野在她后来的创作生涯中是否还有进一步的拓展?

黄心村老师回应,张爱玲是一位重复叙述的专家,她眼中的香港不是一成不变的。创作于1982年以后的《重访边城》包含了重重叠叠的时空,数次重访,几度诀别,都显示出张爱玲晚期写作的复杂性。然而一以贯之的是,张爱玲最尖锐、最优秀的作品总是在多层次的文化杂糅中寻找个人身份和国族归宿,在殖民和后殖民的文化范畴里定义家族基因和个人的成长轨迹,晚期写作《小团圆》也不例外。世界文学不是一件成品,而是一个生成的过程,香港和张爱玲不是目的,而是窗口,从这里出发看到比较文学研究者还可以走得更远。