2022年10月14日晚,“北大文研讲座”第262期在线举行,主题为“不列颠想象中的意大利园林”。宾夕法尼亚大学景观系荣休教授John Dixon Hunt主讲,北京大学考古文博学院副教授张剑葳主持,清华大学建筑学院副教授刘晨,北京大学建筑与景观设计学院副教授李溪,文研院邀访学者、清华大学未来实验室首席研究员唐克扬与谈。

讲座伊始,亨特教授首先展示了四张图,前两张为保罗·布里尔(Paul Brill)于 1598年所绘制,其中的建筑让人想起罗马的美第奇别墅,以及园林建筑与农业活动的交织;第三幅为贝蒂兰利(Batty Langley)《园艺新原理》(New Principles of Gardening)的卷首图,效仿了17世纪晚期罗马多利亚·帕姆菲利别墅(Villa Doria Pamphili)的雕刻,仅仅将巴洛克式喷泉换成了“英式”废墟。以上两个例子皆反映了英国艺术家和园林设计师对意大利建筑的借鉴和模仿。

▴

保罗·布里尔(Paul Brill)的绘画

亨特教授由此引入讲座的核心议题:英国为何要向意大利寻求园林的灵感?他们是如何做到的?与其他艺术形式相比,园林的独特性在于集中了诸如看、听、闻、触摸乃至品尝等多种知觉体验:园林是人工的,也是自然的;是时间、空间等多角度的集合;是“外部的”,但在形式和使用上也是“内部”的延伸;既是冥想的场所,也是各种社交聚会的场域;是伊甸园式的天堂,也是世俗意义上的享乐之所。而由于丰富的历史和文化积淀,意大利园林中所具有的宫殿遗址和别墅也被视为古典的象征,无论是其中的奇特景观还是造园艺术,皆为英国人带来新奇的体验,并由此成为他们模仿和学习的对象。而从英国人对意大利园林的探索中,不仅可以看到他们作为旅行者的惊喜和兴奋,还能看出他们深层次的思想和态度结构。

英国人对意大利园林的模仿和灵感汲取主要通过两种方式实现,第一是实地访问。英国人对意大利的探索是随着欧陆旅行(The Grand tour)展开的,许多旅行者试图通过访问这个以其悠久历史文化以及古典罗马遗址而闻名的国家来提高他们的政治和古典修养。从身份上看,他们以贵族或绅士为主,并对意大利文艺复兴时期的园林有尤为浓厚的兴趣。如约翰·伊夫林(John Evelyn),在参访意大利城市热那亚的园林后写下的著作《至乐之境不列颠》(Elysium Britannicum, or the Royal Gardens),回顾了古典园林和罗马的园林,并展示了其意大利旅行中所抵达园林的不同特点。

▴

贝蒂兰利(Batty Langley)《园艺新原理》(New Principles of Gardening)卷首图

▴

罗马多利亚·帕姆菲利别墅(Villa Doria Pamphili)

英国人向意大利寻求园林灵感的第二条途径,是通过文学、历史及旅行著作以及版画等获得对于意大利园林的知识。意大利是古典主义的发源地。无论是否具备有关历史的专业知识,旅行者几乎无法忽视古罗马在意大利园林中留下的印记。对于大多数旅行者来说,通过接触意大利园林中的古典历史的遗迹或纪念碑,再结合拉丁文读物或旅行指南,最终会在他们的想象中让历史和现实完成联结。在所有的拉丁文本中,内容最广泛,因此也可能是最有影响力的是小普林尼(The younger Pliny)在公元100年到105年书写的两封信。他在信中描述了在托斯卡纳(Tuscany)和奥斯蒂亚(Ostia)附近的劳伦特姆(Laurentum)的别墅,并讲述了别墅建筑和园林的相互关系;他强调了宜人的散步、凉亭或柱廊在设计中的地位,并强调了进入周围乡村景观的重要性。在劳伦的别墅里,海景、山川和乡村风景尽收眼底。在托斯卡纳,场地是一个“巨大的圆形剧场,这只能是大自然的杰作”,包括山脉、森林、田野、葡萄园、草地。小普林尼还提到了梯田,坚持园林的设计和功能的多样性,并关注艺术和自然对园林各自贡献的永恒主题。有一些元素,如我们现在认为与园林有关的寺庙和石窟,普林尼在这两封信中没有提到;但除此之外,他的描述在后世读者的脑海中建立了一个完整的罗马别墅园林的概念。

这种认知方式的影响在于,许多旅行者只是根据他们所读到的东西来看待古典遗迹。而在没有系统进行考古挖掘的情况下,英国文艺复兴者们有时会根据各种各样、甚至与园林无必然联系的建筑遗迹和当代花园建筑样貌来构设他们想象中的意大利园林。他们从阅读中了解古典园林,并期待和怀疑在自己旅行中所及之处正是历史和文学著作中所载记的古迹。比如蓬佩奥·萨内利(Pompeo Sarnelli)的《森林指南》(Guida de’Forestieri),提醒游客注意那些所谓的古典花园和别墅。大量的罗马旅游指南都把读者的注意力引导到古典花园的位置上,有时引用文学资料,有时索引古典花园,有时在雕刻中重新寻觅那些曾经存在的景观。

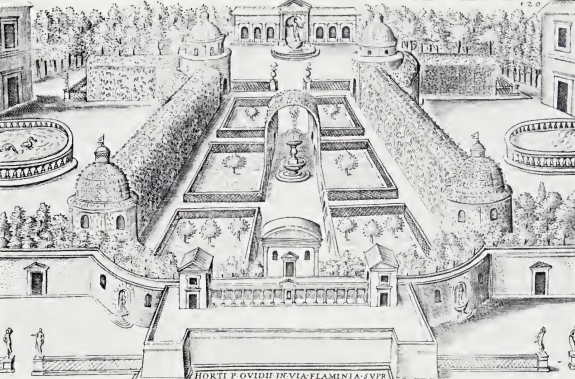

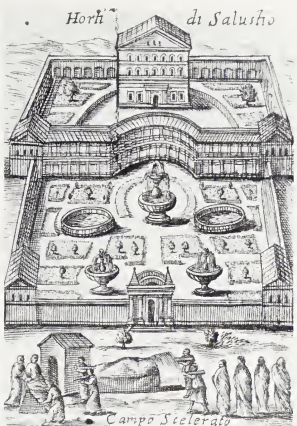

旅游指南中还充满了对其他著名罗马花园的想象,比如奥维德(Ovid)和萨罗斯特(Sallust)的花园——后者在1627年和1750年的书中重建的内容基本相同。因此,不同年代的游客在购买旅游指南时,出版商只是在其中重复了早期的删节,从而导致游客们想象的古典花园更像是文艺复兴时期的,而不是真正得到考古挖掘印证的。这也造成了一种情况:古代花园艺术在很大程度上是根据当代的文艺复兴倡导者的实践来进行可视化的。

▴

奥维德花园的重建,来自Giacomo Lauro,Antquae urbis splendor,1612

▴

Sallust园林的重建,来自Roma antica e moderna ,1750

(在建筑细节和花园布局上,这幅图像完全复制了早期的作品,如1627年的Ritratto di Roma antica。)

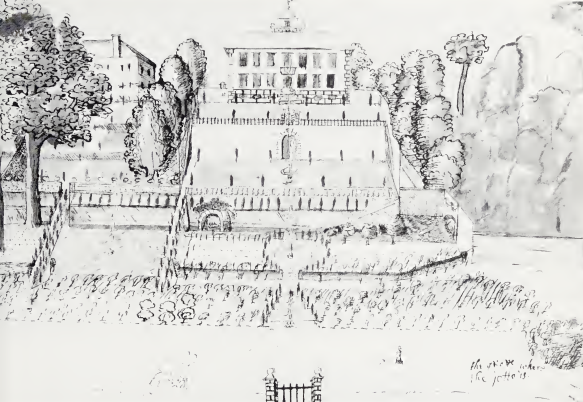

英国旅行者们在“壮游”(the Grand Tour)中见证了意大利园林和乡村景观的奇妙结合,而这对英国的园林设计产生相当大的影响。在亲见或耳闻意大利园林风物后,英国人还试图在自己的庄园别墅中复刻意大利园林。如园林艺术家约翰·伊夫林(John Evelyn)回到英国后设计的沃顿(Wotton)庄园,可以见出其意大利旅行的回忆。从其所处的位置四望,既能看到带有中央盆地的花坛,又能看到远处广阔的田野全景。这与他在意大利时的生活经历重合:梯田山坡、拱门斜坡、神庙和洞穴,这些都是能引起共鸣的意大利元素;而与此同时,园林一侧的房子周围的护城河被移除,代之以梯田山坡,则体现出了英式庄园向意大利式别墅的有效转换。

▴

约翰·伊夫林(John Evelyn)从梯田顶部绘制的Wotton庄园,1653。

即使未能真正去往意大利旅行,通过研究游记、雕刻和速写以及与那些有幸出国旅行的人交谈也能够使人们获得意大利园林风格的认知,并付诸园林设计和营造的实践。因此普林尼所描写的有关意大利园林的元素,得以在文艺复兴时期的花园设计中反复出现;又如约翰·奥布里(John Aubrey),他于1669年绘制的花园草图和规划保存至今。手稿的扉页突出了VILLA这个词,周围引用了奥维德的《变形记》和贺拉斯对乡村的赞美。

在奥布里绘制的草图中,露台墙内外的楼梯、喷泉和第三个露台左边的一个洞穴相连有三个梯田;另一页提供的场地的横截面则展示了一条小溪、一个喷泉和“飞天墨丘利”(Volant Mercury)的位置。“飞天墨丘利”是一尊带翅膀的信使雕像,主导着这些经典的意大利式空间。手稿的其他几页是关于石窟的规划和邻近乡村的前景。奥布里勾勒了一些为洞穴绘制的人物和机械图,试图用具体的元素来实现他关于一座兼具古典和现代意大利风格的别墅的构思。

▴

约翰·奥布里(John Aubrey)所绘制的Easton-Piercy中的住宅和园林,1669

曾在意大利旅居近十年的园林设计师威廉·肯特(William Kent)则偏爱在树林中设置雕像、寺庙或石窟,注重将意大利元素纳入其设计之中,并通过这种方式将被意大利文艺复兴调和后的古典园艺传统移植到英国的土地上。在他的设计中,河流、古典建筑、雕塑和铭文都是意大利建筑元素的缩影,如山坡上的神庙使人联想到蒂沃利的西比尔神庙(Sybil’s Temple at Tivoli)。

▴

山坡上的神庙,威廉·肯特(William Kent)绘

此外,英国园林设计者们还有意复原和接近历史中的废墟景象。如波西利波(Posilippo)最主要的古典遗迹是所谓的“维吉尔(Virgil)之墓”,以及被认为是这位诗人的“艺术魔法(art magick)”在山丘中凿出的隧道。约翰·伊夫林在设计阿尔伯里(Albury)的景观时,将这两种风格并行不悖地纳入其中。旅行者会以某种方式将坟墓和隧道视作园林或景观的元素——这一点从约翰·雷蒙德(John Raymond)“维吉尔墓矗立在一块高高的岩石上”的描述中可以很明显地看见。坟墓(“建在圆形大厅里”)是景观的一部分。为了到达坟墓,他要经过一个园林——因此,古典废墟明确地与现代园林的设置相联系。而实际上,许多园林的建造都在废墟附近,它们的拱顶提供了一种长廊或洞穴的效果——这是文艺复兴时期花园的特色之一,从而使古典遗迹与现代园林的创造性相混合。

▴

约翰·雷蒙德(John Raymond)绘制的维吉尔(Virgil)墓,1648

评议环节

▴

线下会议现场

评议阶段,唐克扬老师指出,此次讲座最重要的不在于讲意大利园林或是英国园林,而是作为文化上后来者的英国人对于意大利园林的想象。所谓的“想象”实则包含了从文本到空间的转换,比如,普林尼等作家所写的园林文学与考古发现的园林无法完全对应。这实际上展现了从图像到经验的过程,这个过程本身就是一个天然的误差,中间其实就是想象。此外,图像与空间知识的传播之关系也值得注意。亲临时地的游历与基于素描和图纸的想象,其中产生的误差几乎是不可避免的。因此,一方面,英国人基于此时此地进行了具体的构思,同时又将过去的古典遗产的文本层面的内容转换成空间层面的实存,其中包含着非常复杂的过程。然而,或许这种“误差”恰恰是形成园林之魅力的一个最重要的因素:园林的价值在于它是变化的,其意义不来自于就着图纸照搬照抄,而是在不断造园的过程中才有意义;古典与传统的延续即后人对前人的承传与改造,所谓“承前启后”,也意味着改变与创新。

李溪老师反思了在看待园林问题的过程中,概念与具体的辨证关系。英国人解读和接受意大利园林,恰恰是“自然”地从概念中走出,进入到意大利的空气中的微光、河流的蜿蜒乃至远方的广阔视野当中。而正是这些与我们的感知息息相关的东西,才能够进入到人们的记忆当中,后来又在英国的风景园林实践中得以呈现。其实这对我们研究中国园林也会有启发:中国人并非是从一个“自然”或“天人合一”的观念中去营建园林的。此外,关于“废墟”的问题,意大利人对废墟的保留,不只是一个复原性的想象,同时可能也包含了这样一种认识——废墟本身也是自然存在的证明,它证明了自然对于人类历史中曾经非常辉煌的存在的改造,在一定程度上接近中国传统的“造-化”观念。由此来看,中西文化之间有时并不存在绝对的裂隙,如果仅就概念而比对,反而会产生隔膜;但回到历史的细节和具体的对人的经验的表述当中,可能反而会发现可以相互了解的东西。

刘晨老师结合其在欧洲的游历经验,指出亨特教授以《园林与洞窟:英国想象中的意大利文艺复兴园林》(Garden and Grove: The Italian Renaissance Garden in the English Imagination 1600–1750)为代表的著述,整体特点是非常关注风景园林的内容——不仅关注外在的形式,且始终在孜孜不倦地探索园林这种特殊的艺术的内在生命和灵魂。刘晨老师指出,如果将园林看作是一种艺术形式,那么这种艺术其实有它自己的图像质和图像史,因而内容极为丰富而多元。由于英国人对意大利园林的接受和感知是在欧陆壮游时发生的,因此旅行史也同样值得关注——这也是文化史和思想史研究的一个重要的组成部分。而英国人对风景园林的重建,实则体现出文艺复兴时期人们对于重建古代世界的渴望:他们对古代的园林具有乌托邦式的想象,而这种想象往往是通过古罗马著作的手抄本而得到的;他们试图重新创造罗马学者描述的园林……所有这些最终都指向古典文学一个最核心的理念——乐园。但是,这样的乐园显然在现实里是找不到的,所以园林乐园在某种程度上成为一个“失乐园”。

在当时的英国人眼中,意大利园林其实是最接近“乐园”的处所,符合他们对古典园林的种种想象。意大利园林里有剧场等丰富元素,而剧场实际上是连接着自然与艺术、情感与记忆的场所;此外还如洞穴,再加上错落的地形和水景,模糊了自然和艺术的界限。这些元素经过种种组合,使意大利的园林创造出了一个微缩的世界。英国人彼时游历意大利园林,很可能是游园惊梦般的体验,会联想到神话和古典叙事。然而,园林不仅有古典叙事和情感内涵,更包含着很多功能,比如它有可以耕种的农场,有摆放古代绘画和书籍的房屋……人们可以在此过一种耕读似的生活。园林是愉悦感官且净化心灵的,创造了一种令时人心驰神往的生活方式,并为自在优雅的生活提供了一个全景式的舞台。

同时,刘晨老师还阐释了亨特教授著作中有关园林概念移植到英国语境下所发生的变化——园林已经不再是一个修养身心接近自然的场所,而具备了愈发复杂的内涵和功能。那么,它本身就成了一个剧场,成了英伦贵族精英们展示自己权利、思想和文化的一个舞台。亨特教授的观点引人深思,且部分观点带有强烈的政治哲学色彩。他认为,18世纪的英式园林实际上构成了一种辉格党的政治符号——辉格党认为实现社会进步的方式,就是重新找回古代的秩序,具体来说就是古罗马共和这样一种秩序。最有意思的是,亨特教授在其著作末尾告诉我们,英式园林其实是发生这些罗马故事的真正场所。现代游园人只能看到这些背景,却看不到藏在背景底下的种种映射:园林历史的映射,古典文学的映射,还有政治哲学的园林映射。

张剑葳老师最后总结。他指出,观者需要有深厚的积累,才能理解园林所凝聚的文化内容以及相关的异域想象和历史想象。同时,园林是以物质形态呈现的,会变化、会生长,是一个很复杂的对象。因而,我们需要不断寻找合适的视角、模式与方法,以更引人深思的方式,传递、呈现、实践出园林的文化意蕴和精神内涵。