文研讲座92

2018年8月16日下午,“北大文研讲座”第九十二期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“结构理性——实践理性的一个哲学阐释”。德国慕尼黑大学哲学系教授、前德国国务部长尤里安·尼达·罗姆林主讲,文研院学术委员、北京大学哲学系教授赵敦华主持。

尤里安·尼达·罗姆林教授

讲座伊始,罗姆林教授即指出,英语可能是国际上最为通行的学术表达语言,这种现象本身也体现了语言作为政治权力的一种象征。所以,我们更加需要包括英语、德语、汉语在内的多种表达方式。尤其值得强调的是,当历史上的欧洲学者抛弃了拉丁文一统天下的局面时,人文学科方才获得了长足的发展。

以德国为例,康德是最早以自己的母语——德语——写作的哲学家之一。尽管他在作品中大量使用德语词汇,但在语法上依然遵循了拉丁文传统,这也使得诸多德国人感到康德是非常不容易理解的。只有取消语言的大一统局面,人文学科才得以进化。出于上述语言与政治关联的考量,同时,也为了能更细致充分地表达自己的思想,罗姆林教授以德语展开本场讲座,并回应了听众的众多精彩问题。

伊曼努尔·康德(德文:Immanuel Kant,公元1724年4月22日—公元1804年2月12日,享年79岁),德国作家、哲学家,德国古典哲学创始人。

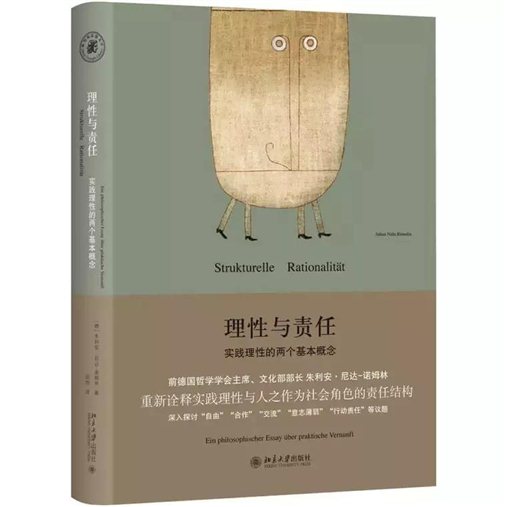

本次讲座主要围绕罗姆林教授在《理性与责任》一书中提出的核心概念“结构理性”展开。在已出版的14部德文专著中,这本书是罗姆林教授最为看重的一本。“结构理性”概念是东西方思想碰撞的结果。虽然对东方了解有限,罗姆林教授在比较研究《论语》后,发现了孔子和亚里士多德的共性,而这一共性要大于亚里士多德同霍布斯以及霍布斯同休谟的共性。罗姆林教授认为,在传承这些古代经典的过程中,如果只是从文献中“钻故纸堆”,很可能会丧失一些洞见。因此,我们需要系统性地重构古典,而他在《理性与责任》一书中也试图采取这种思路,从而避免某种缺失。

为了突出核心要点,罗姆林教授首先指出了自己试图挑战的第一种观点——工具理性。对这一观点的标准理解是个体依据自己的愿望,在做出判断时将所有信息纳入到算计当中以实现自己的愿望。这种对理性的解释方式是全然工具性的,也就是将是否有助于实现人的目的和愿望作为唯一考量。

这种工具理性模式可以追溯到大卫·休谟,他将其表述为“人用行动来满足自己的欲望”。这种工具理性的思考模式在社会科学中甚嚣尘上,例如在经济学理论中,几乎所有经典理论都基于这种理性假设,只有行为主义学派将非理性考虑了进来。例如在决策论和博弈论中采取的通常都是这种工具理性概念,但罗姆林教授认为,这其中仍然有可以攻克的相当脆弱的地方。接下来,他用博弈论的例子来呈现其中的破绽,从而引出“结构理性”。

大卫·休谟,苏格兰哲学家、经济学家、和历史学家,他被视为是苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中最重要的人物之一

在著名的“囚徒困境”例子中,两名共谋犯罪的人被抓之后分开进行审讯,由于策略不同而面临不同的结果:如果两人都拒不认罪,则由于证据不足各获一年刑期;如果两人互相揭发同时认罪,则由于证据确定各获十年刑期;如果一人认罪而另一人沉默,则认罪者无罪释放,沉默者则获十一年刑期。在这种情形下,犯人做出选择的主要动机还是尽可能减少刑期,同时希望对方认罪,最终两人各获得十年刑期。

这种从个体视角出发的最优化结果得以实现的前提在于双方的彼此不信任。但更优的策略是两人都拒不认罪,这样双方只会获得一年刑期,从而提供了一个合作模式。合作的一个特质在于双方最终获得的结果要优于以个人视角进行的理性最优化决策,但博弈论、其他经济学理论以及休谟的“理性”定义都将合作视作一种非理性的方式排除在外。

在上述的囚徒困境中,两人若能通过这种看似“非理性”的合作方式决策,便可省去各自九年的牢狱之灾。“结构理性”要澄清的是,当人们以合作的方式实践自己的愿望和主张时,展现出来的并不都是所谓的“非理性”——人并不是完全以一种原子个体的方式被肢解从而只具备工具理性,而是根植在某种文化生活的共同体、甚至是维特根斯坦更广泛意义上的人类共同体之中。

本次讲座主要围绕罗姆林教授在《理性与责任》一书中提出的核心概念“结构理性”展开。

几十年前,当罗姆林教授在有关博弈论的研究刊物上发表以上观点时,人们还觉得这些言论相当耸人听闻、不切实际。经过这些年的争论,它们已经慢慢融入到经济学和哲学的话语中了。

在行为经济学中,人们发现,传统经济学预测到的结果在现实中并未出现,而是出现了各种形式的合作。不过,罗姆林教授表示,尽管采用否定的论证方式,这里依然是以一种工具理性的方式来理解理性。我们的最终目的是通过算计达到利益最大化,因此,还需要一种真正的非工具性的理性——而这才是“结构理性”的核心特征。

在新的理性模型中,罗姆林教授提出了“实践的理由”(rational account)这一概念。在现实生活中,我们的各种理由可以划分为不同的范畴,其中一个便是“请求”。比如在餐桌上,旁边的人请你把盐递给他。标准的工具理性思考方式是我该怎样满足这样一个愿望,满足这个愿望的行为会有什么后果。但当我们实际回答这个问题时,可能很简单——因为他要求你这样做,这与你的任何愿望实现都无关。即使出于傲慢而非心不在焉,你没有把盐递过去,但由于这个请求,你也有充分的理由把盐递给他。这里的理由是客观的、不是主观的,这种类型的理由在很多社会决策中都存在。试举一例,作为老师或者父母,学生或子女的请求构成了你行动的客观理由。

此外,“权利”也构成了一种正当的行动理由。人们有义务尊重彼此的权利,这与欲望、愿望没有任何关系,因此,肆无忌惮地损害他人权利的做法才是真正非理性的。在日常行为中,当别人提出要求时,我们通常不需要过多解释,因为这是一种想当然的行为。但在哲学家眼里,我们必须追问其中的理由。

讲座现场

罗姆林教授提倡一种新的实践结构,即通过相互请求、相互满足而构成的普遍结构。比如,人们可以为了环保而非个体舒适度选择骑自行车。从囚徒困境中跳出,我们可以得到一个更多人参与的选项:一个人骑车可能既对改善空气质量没有太大帮助,也不如开车方便,但依然可以从一个可以期待的结果——改善空气质量——出发来进行自己的决策。这就是所谓的“结构理性”。它具备以下特点:其一,它不是工具理性;其二,它给出了一种新的实践可能性,但并不能替代博弈论、算计式的工具理性;其三,在某种情况下,它与工具理性可以兼容甚至互补,前提是以一种价值作为基本概念而非以所谓利益最大化的方式做出判断。

随后,北京大学哲学系助理教授南星进行点评。他指出,人文学者要做到反对片面的工具理性、重建价值理性,往往知易行难。在现代社会中,最缺乏的是在实际可操作维度进行思考。而罗姆林教授通过不断反思政治哲学、实践哲学,提出一种新的理论框架,这种做法无疑对今天的中国社会提供借鉴与启发。

讲座最后,罗姆林教授回应了来自教育学、文学、社会学等多个领域的学者和听众的提问,并进一步澄清了有关“结构理性”的若干问题。以下为问答环节摘录:

北京大学哲学系助理教授南星,正在对讲座进行点评

观众:如何在教育实践中协调不同价值观之间的冲突?

哲学并不发明、建构或者推广某种义务论的风尚,但可以加固它,让它变得更加茁壮,从而消解当下由商品经济所创造的某些困境。人类并非是功利主义的存在者。虽然生活处处都存在工具理性,但人类有自己的使命、义务、承诺要履行。尤其在教育领域中,仅仅依靠工具理性是不够的。

观众:“结构理性”是否受到历史或当下社会现实的影响?不同社会文化是否存在彼此相异的“结构理性”?

整个社会在互动和发展过程中并非完全依据哲学。结构理性是针对以个人利益作为单一考虑的工具理性而提出的,我希望跳出个体,能够形成一个结构的、摄入到周边他人的理性。在具体实践中,结构理性会依据生活习俗或者主体对生活的抉择而被塑造。有的习俗与算计无关,但可能与道德有关。例如,出于不得对他人形成冒犯的考量,进入圣彼得大教堂必须着装整洁。但这并不意味着我们必然变成保守的传统主义者,而在传统中对女性的歧视就必须得到修正。

观众:“结构理性”所批判的工具理性是否只针对新教伦理和资本主义?这种工具理性在中国社会中相当普遍。

我是根植于这两个文化传统来谈的。但从哲学的传统上来说,我是受分析哲学训练成长起来的,对基督教传统的和资本主义传统都进行过批判。韦伯在研究《新教伦理与资本主义精神》时认为,这两种思想气质存在关联,比如强调个体、人需要对自己负责。资本主义在儒家社会中的发展也是生机勃勃的,这两者的气质型尽管存在张力,但也有重叠。放眼到全世界可能都是这种状态。