“跨学科视野下的制度研究”系列讲座

文研讲座107

2018年12月10日晚,“北大文研讲座”第一百零七期在北京大学第二体育馆B101报告厅举行,主题为“也谈制度的可视性──汉代官吏的印绶与鞶囊”。文研院特邀教授、台湾中研院史语所特聘研究员邢义田主讲,北京大学中古史研究中心副教授陈侃理主持,北京大学历史学系教授陈苏镇、中央美术学院人文学院郑岩教授评议,北京大学历史学系教授阎步克出席并参与讨论。

邢义田教授

邢义田教授延续阎步克教授对尊、爵的讨论,藉由汉代印绶与鞶囊,考察古人如何将政治制度转化为有形、可视的符号,在各种场合表现并使人感受到权力与身份秩序,由此重新思考制度史的课题。

制度的定义与类型

所谓“制度”,包含社群约定俗成的伦理、信仰、节庆等习惯;以及因社会、政治、经济等特定需要,通过权力关系与标准程序,有意建构的秩序网络。而为了维持并强化秩序规范的稳定存续,人们利用各种有形符号,使秩序规范可视化。其中,由权力建构的政治秩序,尤其须借助有形的符号,使其公开、可视,标示权力主体与被支配的对象。

中国从封建到郡县时代,秩序的可视符号也发生了转变。秦汉时代,尊、爵、列鼎列簋等青铜礼器的功能已逐渐淡化,衣冠、车马、陵墓等发展为新的可视符号。这个过程中,颜色与身份、权力阶序的关系愈发地重要。

秦汉以后,“布衣”百姓一般穿白色或青色的衣服,士大夫倾向穿黑色衣服。衣服颜色与质料,区分了每个人在社会权力阶序里的位置。汉代官吏穿着深衣。深衣有黑、赤两色,搭配不同的首服,就能分辨文吏、武吏等身份及其尊卑。在汉代诸多政治符号中,可视性最强,最能彰显权力与身份阶序的便是等级分明、长短不一、色彩缤纷的绶带。绶带是将官印系在官吏腰间的丝带,与印章合称“印绶”。其次,则是盛装印绶的囊袋,古代称为“鞶囊”。

象征权力的印:形制与功能

中国自秦汉以后,行政文书成为维持官僚统治流畅运作的手段。当时保证公私文书真实性与权威的途径,主要就是印章;因此,印章也是权力与身份的重要象征。两汉官吏有印绶者,需将有绶带的印章佩在腰间或鞶囊内,随时备用。佩戴印章的方式,是把绳子穿过印章背后的纽,绑在绶带上,将印绶一起系在腰间。一旦失去印绶,也就失去了职位与身份。

湖南省博物馆藏辛追印及绶带

古代印章本身很小。海昏侯刘贺墓的玉印、西汉狮子山楚王陵的楚司马铜印,长宽约在2.3–2.1cm间,故有“方寸之印”这种说法(《汉书‧严助传》)。这样的印佩在身上很难被看见。即使是皇帝印、南越王印,边长大约只有3厘米左右;晋宁县石寨山出土的滇王之印,边长也只有2.4厘米,大小约等于手指头。为何当时的印这么小?要如何使用?

海昏侯墓出土玉印

古代印章主要用于封缄,用法约有两种。第一,将绳子绑过封缄的凹槽,在绳上压一块泥,之后盖上印章。封缄未经授权不许打开;若随意拆封,封泥便会毁坏,这是当时的保密机制。第二,也能直接在简上放泥,盖印。汉代标准的简宽约1.2cm,要在这样的简上放泥盖印,印章必须非常小,不能像后世一样使用巨大的印。

权力的可视象征:印绶

基于上述因素,印章本身的体积非常小,缺乏可视性。当政治体要表现官员的身份与权力阶序时,应如何让象征权力的印章变得可视?古人的解决方案是,为印章做一个夸张无比的大带子──绶带,系于印章之上。于是,绶带就成了最易观察的权力与身份象征。

除了绶带,古代仍有许多其他可视的符号;但就标识身份的功能,印绶的作用最为重要。孙机先生指出,汉代官服区别官阶高低的标示,一是文官进贤冠的“梁”数,二是绶带织工的稀密与色彩。但进贤冠放置梁的展筩狭窄,公侯不过三梁、中二千石至博士两梁,博士以下都是一梁,分类不够仔细。故“以采之粗缛异尊卑”(《文献通考》)的绶,便形同权贵区别身份最重要的标识。

邢义田教授同意上述观点。印章本身不易观察,进贤冠的梁数区间也不能完整表现身份阶序,唯有绶带制度最为精细、可视。汉代故事也能考察绶带的重要作用。如西汉朱买臣成为会稽太守后:

直上计时,会稽吏方相与群饮,不视买臣。买臣入室中,守邸与共食,食且饱,少见其绶。守邸怪之,前引其绶,视其印,会稽太守章也。

该故事说明绶带是官员最可视的符号。朱买臣将印绶藏在怀中,身着旧衣,没人知道他是会稽太守;但露出绶带后,大家就明白他的身份。另外,应劭《风俗通》提到秦国李冰与江神相斗的传说:

(李冰)拔剑,忽然不见。良久,有两苍牛斗于岸旁。有间,(李)冰还,流汗谓官属曰:“吾斗疲极,当相助也。若欲知我,南向腰中正白者我绶也。”主薄乃刺杀北面者,江神遂死。

李冰化成苍牛与江神决斗,打累了想找人帮他。他让属官由腰中的白绶带辨别自己,属官据此成功杀了江神。这则传说提示要从远方辨识官员时,最可视的符号就是腰间绶带。

陕西靖边杨桥畔新莽墓出土壁画上的白绶带

绶带本身标志着官员身份,其长短、颜色则能进一步区分身份尊卑。身份越高,绶带越长、色彩越多、织法也越细密。皇帝的绶带长约6米多,诸侯王约4.83米,公侯、将军约3.91米,以下各有等差。绶带宽度约36.8厘米,比笔记本还宽。长约3米至6米的带子戴在身上,已能产生显眼的视觉效果,也能据长度辨明身份阶序。

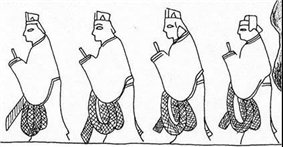

绶带之所以有标示作用,主要受古代官服颜色影响。北周以前,官服都是黑色或红色的单色深衣。这种情况下,其实就是依靠长短、颜色不一的绶带,有序地表现人物的权力跟身份尊卑,现代军服也依循同样道理。邢义田教授也将自己的线描图加上颜色,说明绶带的视觉效果。

山东嘉祥画像石局部线描图

印绶组件及其收纳器具──鞶囊

成套的印绶包含两部分,一是“印、绶、縌、圭、环”,二是鞶囊、钩、绶笥。前者是印绶本体,后者则是保存并收纳印绶的袋子、挂钩与竹箱。

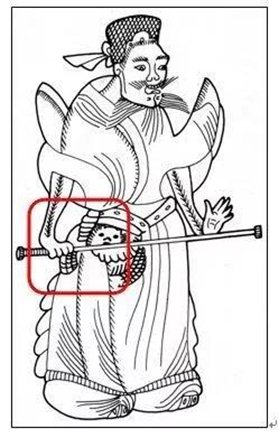

“縌”与“圭”的形制,可参考安阳曹操墓中七女为夫报仇的画像。画像中的“咸阳令”佩有绶带,绶带包含腰际上的圆环,及前方所系的尖形部件。邢教授推测圆环即是“绶”,前方系着的是“縌”;而整条绶带的末端应是“圭”,因形似玉圭而得名,又称为“圭首”。这是目前对绶带较完整的描绘。

绶、縌与圭

至于“环”的佩戴方法,据徐州睢宁的汉画像,一般是系在绶与縌之间。文献记载的绶带构件,基本能在各地画像找到对应表现。

绶带一般需要展露出来,但也能收在腰间的袋子里。收纳绶带的袋子称为“鞶囊”、“绶囊”。《宋书‧礼志》载:“汉代着鞶囊者,侧在腰间。或谓之傍囊,或谓之绶囊。然则以此囊盛绶也。或盛或散,各有其时乎。”引文以推测语气说明绶带有时装在囊里,有时外散,可见作者已不太确定汉代制度。虽然鞶囊可用来盛装其他物品,但无疑也可能收纳印绶。

山东沂南北寨汉墓画像中的虎头绣鞶囊

印绶也能被收藏在箱中。2017年青岛的土山屯汉墓出土了《堂邑令刘赐衣物名》木牍,性质与记载陪葬品的衣物疏相同。《衣物名》中提及“绶司一”,便是收藏印绶的箱子。另外尚有“绶印衣一具”,“绶印衣”未见于传世文献,可能是包裹印绶的某种对象。

作为权力、身份阶序符号的印绶

印章、绶带分别是权力的象征及其可视的符号,故汉人非常重视绶带,高级官员的绶带需由官方织造。民间虽能织造二千石以下官员的绶带,但若不合规格,将触犯不敬之罪。两千石以上官员的绶带,则由太仆属下考工令掌管的“主织绶诸杂工”织造。惜绶带的织法与花纹已不可考,画像也无法提供明确线索。

有趣的是,某些官员因同时担任不同职官,会配有多组印绶。如西汉将梁侯、主爵都尉、楼船将军杨仆曾腰挂三组印绶,夸耀于乡里。绶带的长度、颜色都很醒目,再加上多组玉环相互碰撞,势将形成可观的视觉与声响效果。佩戴多组印绶的纪录保持人,应是汉武帝时的五利将军栾大,他曾在数月之间身佩六印。邢义田教授带来了自制的纸质印绶,现场演示佩戴六条数米长的印绶所能产生的视觉效果。

邢义田教授亲身示范“身佩六印”的视觉效果

最后,邢义田教授指出,从可视性的角度重新考虑制度(尤其是政治制度)仍然是待开发的研究领域。今日讲述的印绶只是秦汉时代的一个例子,当时的车马、田宅、衣服、陵墓都能观察身份高低,是象征权力的符号。我们期待这方面日后能被研究者继续开发。

评议阶段,陈苏镇教授表示,对于秦汉以后的历史,文献所能提供的信息量是最大的。但某些历史信息,离开文物后难以被准确、直观地理解。对于这种课题,我们应该充分利用文物──特别是画像石、画像砖等图像数据。例如,今天的讲座便能帮助我们理解印绶佩戴在官员身上的视觉效果。这种利用图像理解文献、以文献解读图像的研究方法,值得大家学习。

郑岩教授认为,讲座运用的“可视性”概念值得继续发掘。商周时期的艺术,主要是宗教性强的纹样,可视性较弱,也很少见到人物形象。但战国以后到汉代,图像材料逐渐变得可视、可读、可理解,更加世俗化。在这段转变当中,应该关注哪些东西变得“可视”了、什么东西促成了转变。如讲座中展示的画像石,对绶带的描绘比人物五官更加精致,这种现象值得深入考察。

阎步克教授(左)参与讨论

阎步克教授指出,讲座之初提到,战国以来作为可视符号的各种事物、用具皆与此前不同,这确实是中国史上的重大变化。从早期社会进入集权官僚制的历史转折过程,在各种器物方面都留下了非常大的痕迹。如对服饰等级秩序的描述,先秦与秦汉间便有着巨大差异。邢先生提示了包含印绶在内的各种物品,都经历了这种重大变革;并透过可视性的角度,提示了新时代的特色。