文研讲座113

邓小南:走向“活”的制度史——以宋朝信息渠道研究为例

2019年3月14日晚,“北大文研讲座”第一百一十三期在北京大学第二体育馆B101报告厅举行,主题为“走向‘活’的制度史——以宋朝信息渠道研究为例”。文研院院长、北京大学历史学系教授邓小南主讲,北京大学历史学系教授陈苏镇主持。文研院特邀访问教授、中山大学历史学系教授刘志伟与北京大学光华管理学院教授周黎安评议。

政治制度史是学界研究中长盛不衰的热点话题。近年来,“走向‘活’的制度史”这一研究范式受到了许多学者的高度关注,即不再拘泥于静态的、一成不变的制度和规定梳理,转而投向动态的、灵活多变的实施方式与功能效用,并力图借此将制度与文化氛围、社会群体乃至思想活动联系起来加以考察。基于这一研究背景,本场讲座以宋朝的信息渠道研究为范例,探讨如何挖掘和理解制度史的“活动”因素。讲座内容聚焦于以下三部分:其一,“走向‘活’的制度史”这一命题的背景、原因和方法;其二,以宋朝内外层级中的信息渠道研究为例,展现这一研究范式的实现过程;其三,通过探讨制度文化,勾勒和还原制度运行的“生态环境”。

邓小南教授

讲座伊始,邓小南教授首先介绍了这一命题的含义。所谓“活”的制度史,包括两层含义:一是制度本身是“活动”的,有了活动,才称得上实际存在的制度,有了活动,制度才有作用;二是对于制度史的研究,不能只重视规定,而应该关注其实际活动的方式。她引用邢义田教授(注:文研院第五期特邀访问教授、台湾中研院院士)的观点,将制度分成“无意中逐步形成”和“有意建构”两种类型。前者包括如家族、伦理、信仰、仪式、节庆等,后者则为特定需要、目的(如政治、社会、经济、军事、法律等)并依特定权力分配关系、标准和程序(如地缘、血缘、财富、才德能力、意识形态等)有意建构出来——二者相加呈现出一种多元化秩序网络结构。制度试图规约某些利益关系,提供某种行为模式;而特定的官方行为模式在历史上究竟存在与否、如何存在,取决于它是否曾经通过运行过程体现出来。这种运行过程及其对多变环境的应对,一方面会带来对于制度标准和程序的扭曲,另一方面也可能是对制度的补充和润滑。换言之,正式制度往往有赖于非正式制度、非正式运作才得以推行,但后者鲜见于正式文本。因此,学者必须追踪表象背后的内容。

一个制度的初衷和实施的最终效果之间经常存在明显的参差,这是什么原因造成的呢?要回答这一问题,最重要的是观察制度的运行方式和路径。邓小南教授以桥梁和桥墩的关系为例,形象地描绘了制度变迁的路径和节点的关系。路径有若干节点,就像桥梁有若干桥墩,若干节点构成一个单元,若干单元组成特定路径。制度史研究者不仅要关注节点间的关联,更要关注动态进程中的延展方式,关注制度的“生态环境”,即影响制度运行的多种社会文化因素。

接着,邓小南教授以宋朝内外层级的信息渠道研究为范本,具体说明了“活”的制度史的呈现方式与研究思路。在中国古代,信息主要包括消息、音讯、传播的知识等内容;它具有流动性,载体和路径就是所谓的信息渠道。信息渠道是多向、多层、多途的。本次讲座聚焦于朝向君王的信息渠道,主要以君主与臣僚、禁中与外朝、朝廷与地方三种类型为例。

君主与臣僚之间的信息互通,是古代君王获取信息的最直接渠道。中国古代早有兼听则明的理念,最著名的当属唐代名臣魏徵之语:“人君兼听广纳,则贵臣不得壅蔽,而下情得以上通也。”从中可以看出,兼听广纳不完全是君主政治开明的表现,更是其防范重臣壅蔽的统治术。宋代信息通进方式多层多途。如南宋名臣魏了翁所言,宋代自开国以来,上至宰相,下至朝官,都有向皇帝递进信息的特定渠道,所谓“无一日而不可对,无一人而不可言”。魏了翁的描绘不乏美化夸张的成分,但亦从侧面反映出宋代君臣信息沟通渠道的多样性。宋代鼓励朝廷内部存在不同意见,允许“异论相搅”,这也符合宋代多权分立和制衡的权力格局设计理念。

台谏官位于“言路”。台谏,即台官和谏官的简称。一般来说,谏官事先提出意见,台官事后弹劾纠正。他们直属于皇帝而不是宰相的属官,甚至可以弹劾宰相。这就形成了皇帝—行政体制(宰相等)—监察体制(台谏等)的“三角形”结构。欧阳修说:“立殿陛之前与天子争是非者,谏官也。”哲宗朝谏官刘安世也这样描述自己的角色定位:“倘居其官,须明目张胆,以身任责。”

《历代名臣奏议》

除台谏官外,其他朝臣也有向皇帝直接进言的渠道。举例而言,一是材料极为丰富的书面章奏。在《历代名臣奏议》中收录的8000余份奏议中,有7000份左右来自宋代。二是轮对,即官员轮流面见皇帝的制度。从目前传世的文集史册中,我们可以看到许多当初的进言与对话场景,也会注意到方方面面持有的不同态度。三是外臣觐见。外派出任、自外归朝的官员,可能有面对君主的机会。四是讲筵留对。经筵后的君臣对话,包括政治军事形势、财政得失、社情民意以及朝野事务各个方面。对谈反映出皇帝关注的重心,也是讲读臣僚期待进言的时分。五是夜对。对于宋孝宗等颇为勤政的君主而言,夜晚的内殿也是广开言路、了解时事的绝佳场所。据史料记载,当时的行政机构、监察机构、秘书机构等官员都有与君王促膝长谈的机会。六是君主特有的私人信息渠道,包括亲随、军校、宦官、皇城司、閤门司、走马承受(廉访使者)和秘密“伺察者”等。除上述常态化渠道外,遇到特别时期,如日食、地震或其他重大事项,皇帝也会诏求直言。

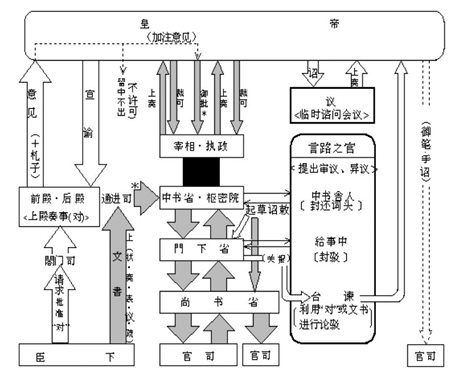

禁中与外朝之间的沟通。邓小南教授以日本学者平田茂树绘制的“宋代行政文书流程图”为例,重点讲解了其中的信息流通渠道。宋代的上行、下行文书,正常情况下都要通过二府(中书、枢密院);重要的核心事务或宫廷事务,则要报送皇帝所在的禁中。在禁中协助处理文书信息,“主文字、代御批”的办事人员实际上是尚书内省的“内夫人”。

日本学者平田茂树绘制的“宋代行政文书流程图”

皇帝批复的意见会下行到宰相机构。但有些御笔手诏也可能不经常规渠道,直接从宫中发至相关部门,是即所谓“内降”。外朝官员对于此类内降会有所抵制。

御笔手诏

朝廷与地方,是中央集权王朝信息沟通的又一关键渠道。宋代不仅设立了进奏院、通进银台司等正式机构作为中央和地方上传下达的枢纽,还采取了多种形式的媒介传播信息。“邸报”是重要的自上而下的传播载体,亦即政府公文、公报的汇编。有关内政外交的重大事项,往往通过邸报这一官方媒介传播给内外臣僚;当时也有一些商人翻印邸报内容,则称为“小报”。自下而上逐层级的信息搜集,包括财政簿书和官员的印纸历子等,用于情况申报、信息汇总。宋代政府结构的中央集权特征非常明显,包括地方州县官员在内的考核任免都出自朝廷,范围广、层级多,该如何掌握地方官员政绩?宋代中央政府下设三级结构,其中州郡一级负责逐年考核州县官员,填写考状和印纸;路一级平行设置四个部门,“监司”负责评鉴、举荐和弹劾;中央监察部门巡视、访闻、体量、弹劾,吏部负责汇总比对信息,作为奖惩任免官员的大体依据。北宋中期曾经有两次重要的改革运动,即庆历新政和熙宁新法,在两次改革期间中央都曾经派出官员按察巡视地方。这些按察使者虽然只是信息集散的枢纽,没有处分官员的权力,但也使得“天下官吏各怀危惧”。

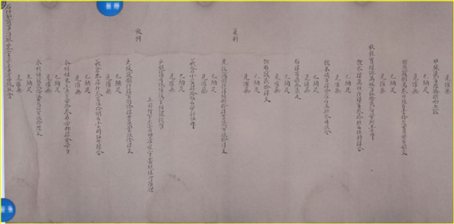

随后,邓小南教授简要介绍了浙江金华武义县出土的徐谓礼文书,其印纸部分详细记录了对地方官员的考核内容,既包括“通用”的考核条款(如出勤、奖惩等),也包括针对性的考核条款(如地方治安、催缴赋税等),为研究宋代朝廷的信息汇聚方式提供了珍贵的历史素材。值得注意的是,印纸中多次出现“诣实”、“证应”、“勘验”、“照验”等字样,反映出宋代的连带责任保证制度(“保明”)。中央政府面对海量信息,若逐一核对将面临巨额成本,“保明”制度应时而生。所谓“保明”,是要求上报信息的官员或者相关官员保证信息可靠,包括纵向的次第保明、横向的同共保明,负有连带责任者,皆需“结罪保明”。不难看出,宋代官员间有着不同类型的关系网络,既有士人主动结成的关系网络,也有官方体制中上下级或同僚之间的责任关系网络。

武义出土南宋徐谓礼溧阳知县考核记录(印纸残片)

本次讲座最后,邓小南教授结合上述研究,集中探讨了对于制度文化和制度运行的生态环境的反思。尽管中国古代有各种各样的制度设计,但制度的实际运作并不尽如人意。这种状况可能与当时制度周边的政治文化氛围紧密相关。王安石有言:“制而用之存乎法,推而行之存乎人。”因而真正有意义的问题在于,被称作“制度”的规则和程序在现实中如何实践并且发挥作用,当时的官僚体系如何执行、对待这套制度,当时的社会人群如何感知这套制度。南宋时程珌曾经说,当今天下利弊,人尽皆知,但 “其言未必上闻,闻之未必下行”。由此可见,信息的传递和沟通存在“言—闻—行”这一链条,其中各个环节都可能出现始料不及的情况。“未必上闻”可能是在言路关节上有次第筛选,“未必下行”则取决于君主和朝廷的态度和抉择。

制度是否能够按照设想实施,有赖于一系列客观条件,如是否有充分的技术手段,是否有可供比对的信息采集路径,是否有适宜合理的抉择标准等等;但更有赖于整个官僚体制以及体制内当事人的行为。在官僚体制内,官员面临着不同的仕宦前景和风险,既包括渠道开放与管控导致的体系风险,也包括官场生态和信息选择带来的个人风险。在这样的环境中,官员自然有“窥伺”和“预备”的动力。例如,宋太祖喜好读书,卢多逊伺知太祖调阅的书籍,便通宵阅读,因而在朝堂上应答如流,受到皇帝青睐。再如监司前往州县按查之前,往往将需要检查的内容事先透露给州县,州县官员按照上级文书的要求,预先逐项清理作账,应对汇报。在信息流通核验的正式制度下,官员通过“合谋”的方式搭建起了灵活、隐蔽的非正式实施方式。

官场文化和官员的价值观,深刻影响着制度的设定和运作实效。信息的需求方、供给方、传输方、筛选方利益表面一致,但深层关切不同。谁真正关心信息是否准确真实?朝廷对于掌控信息始终关心甚至焦虑,但在焦虑、重视和求实三者之间,往往存在着明显的鸿沟。官场生态对于官员的“驯化”,对于皇帝“玉色”的窥测、对于朝政趋向的揣摩、对于“上情”的体恤,都造成了信息的失真甚至主动放弃。例如,孝宗时江西发生水灾却未上报,事后孝宗问及,参政蒋芾解释说:“州县所以不敢申,恐朝廷或不乐闻。”再如,京西地区财政短缺,户部派遣官员前往调查,而谏官范祖禹却进言阻止,认为倘若知晓财政缺口很大,中央政府反而难以应付,故不如不知晓。

“制度”并非单一运行的独立个体,更多情况下在现实生活中真正起作用的,是成文法规与惯例、习俗乃至道德意识等等混合而成的综合体。现实中的制度,挣扎于关系与习惯的双重桎梏之中,通常在冲突、磨合中踟蹰前行;在多方张力的牵引之下,“妥协”、“扭曲”乃至“异化”是其运行常态。各层官府应付朝廷政策的“对策”,历来层出不穷;即便是新出台的规范,也可能在以往习熟的氛围内被诠解、化约,易之以话语调整及对应性包装。这种驾轻就熟、平稳调易而不惜牺牲制度积极内涵的方式,正带有赵宋制度文化的清晰印痕。

信息渠道并非通畅的道路。不同的核心关切和利益诉求,往往是信息保真或失真的源动力。我们不能简单地以“非真即伪”的观念去认识信息。关注信息流通过程中发生作用的“关系”与“行为”,才能更切实地理解制度在现实环境中的运转逻辑。

信息制度的建设,往往是政治权衡的结果。在帝制社会中,朝廷关注的焦点在于国家的政治秩序。对官员治事“实迹”的追求,是从属于维系整个官僚体制的需要、从属于政治安定之“大局”的。这就决定了所谓“追求实迹”的努力并不是没有条件的。不难看出,有些看似被制度“防范”的做法,事实上可能是体制习用而不可或缺的运行方式。对于某些制度的“空转”,观察者批评其“空”,体制内注重其“转”;今天的研究者批评其渠道不畅,当年的操控者在意这系统格套俱在,可供驱使。官方“言路”的节点留有层级式的阀门,掌握其开关者,既有不肯尽职甚至刻意壅蔽者,也有忠于体制小心行事者。即便是在体制内正常有序地小心作为者,对于节门或开或关的抉择,深层的考虑往往在于预期的“政治秩序”;而这些判断与抉择,正与抉择者身处的制度文化环境相关。

邓小南教授最后总结说,制度文化不是单纯的规范体系,而是指影响制度实施的环境氛围,是多种因素互动积淀产生的综合状态。纵观历史上各个时期,几乎没有任何制度按照其设计原貌施行,调整、修正甚至变异、走形才是制度的常态。历史学是注重反思的学问,不仅要求治学者反思历史上的制度、事件,也要反思自身的治学方法和研究范式。历史的现实是曲折复杂的,我们也必须在曲折复杂的现实中去观察和追索“活”的历史。

评议环节

评议环节,邓小南教授与周黎安教授、刘志伟教授围绕制度史与制度经济学的联系、制度史的研究方法与历史学者的生活经验等问题展开了热烈讨论。周黎安教授认为,制度史从静态的典章、制度梳理走向了“活”的制度史,与制度经济学从静态的产权制度走向博弈、变通的转向是完全一致的。历史学中的制度文化,就是制度经济学所谈到的共享信念(shared belief);历史学中的“活动”因素,就是经济学中的互动和均衡。有关信息渠道的研究为制度经济学提供了极为具象的历史场景。他还指出,在宋代这一中央集权的王朝内部已经深深嵌入了现代制度的元素——“制衡”。这一管理理念被传承至今,被许多现代企业组织所采纳和应用。最后,周黎安教授认为,学者不能止步于描述、再现历史,更要理解历史背后的一般化、规律化逻辑,从而为理解现代组织和管理问题提供历史镜鉴。

刘志伟教授则结合自己的求学和治学经历,分享了对“活”的制度史的意义和方法的理解。以往治制度史多依赖正史中《志》的记载,而较少着力于《列传》, 邓小南教授有关“活”的制度史的论述,为广大制度史学者提供了宝贵的研究思路和范本,让读史之人在了解王朝制度时,不要只研读《志》中的文本,望文生义,而要将《列传》记载的史事同制度文本相互发凡,求得对制度的真理解,甚至笔记小说的记述,对我们认识王朝制度也是很有价值的。刘志伟教授认为,通过同时代的各种文献记载的活生生的历史,我们可以了解到典章制度能够提供的弹性空间是靠人的活动扩展出来的,而制度弹性空间的扩大,意味着制度本身可能更为稳定。这对于理解中国古代历史非常重要。我们做“活”的制度史的研究,不只是为了认识其“活”的状态,也要从活的实践,再落实到制度本身。其实,在历朝典章制度中,“事例”就是一种由“活”的实践形成的制度化条文。如《大清会典事例》就是一个很好的例子。

提问环节,邓小南教授则就激烈转型下的制度回应、制度文化背后的理性框架等问题进行了深入讨论和解读。她指出,与现代人一样,古代士人的活动和思维空间也是有限度的,都是在某种框架之内的能动性。换言之,制度文化与当事人的活动方式有关,但这些活动方式不是无根无源的,而是相对符合当时的历史条件与认知框架的。有关行为框架和制度逻辑的讨论,有助于深化对“活”的制度史的认识和研究。