“西方知识形态在中国”系列

2021年5月28日下午,“北大文研论坛”第144期在北京大学静园二院208会议室及线上平台同步举行,主题为“明清时期西学在华传播及其反思”。文研院邀访学者、中国科学院自然科学史研究所研究员孙承晟主持并作引言,文研院邀访学者、浙江大学人文学院历史系教授韩琦,中山大学哲学系教授梅谦立,复旦大学哲学学院教授李天纲作主题发言,北京语言大学、北京外国语大学教授张西平评议。本次论坛系“西方知识形态在中国”系列论坛第三场。

本次论坛以孙承晟老师对明清时期西学在华传播的总体介绍开场。随着地理大发现与新航路的开辟,欧洲传教士来华,将宗教、哲学、科技、艺术、政治、伦理等各方面的西方知识传入中国,史称“西学东渐”。这是中国第一次系统地接触西学,影响堪与世界史上的几次大翻译运动相媲美。100年前,中国学术界开始“中西交通史”(即后来的“中西交流史”)的研究。改革开放以来,中国学者在文献发掘和研究方法进一步与国际接轨。明清时期中西交流史研究成为近30年来国内和国外一个活跃的学术领域,并产生了很多有影响的成果。本次论坛将对明清时期西学在华传播过程中的科学与宗教、天主教中的“创造”观念、西学的延续性等问题进行深入探讨与反思。

关于明清时期欧洲科学传播史的总体思考

韩琦老师首先展开“关于明清时期欧洲科学传播史的总体思考”的报告。改革开放以来,欧洲科学在华传播史成为科学史领域的一个研究热点。何兆武先生的《中西文化交流史论》一书曾对明末清初的西学传播作出整体、详实而深刻的评价。然而,在科学知识的传入与宗教的关系方面,何兆武先生的介绍并未区分西学传播的不同阶段以及不同人物的特点,韩琦老师的报告正是接续并推进了对这一问题的考察。对于耶稣会士及其传入中国的科学,历史上存在着不同的评价。相当一部分人认为由于宗教原因耶稣会士是十分保守的,其带到中国的科学也是比较落后的。以往认为明末传教士在中国传播的尚为中世纪经院哲学,并且没有介绍哥白尼的“日心说”。然而近十多年来,学者们的研究范围、研究题材以及研究方法皆有所突破与发展,经过对新史料的寻找和发现,“科学史”视角下“西学”在中国的传播问题,得到了许多认识上的拓展。韩琦老师认为,欧洲科学在华传播的历史可以大致分为四个时期。明末至康熙初期为第一阶段;康熙时代,即从南怀仁(F. Verbiest)在钦天监“治理历法”起到康熙末年,为西学传播的第二阶段,以1688年(该年南怀仁去世、法国耶稣会士抵京)为界又可分为两个小的时期;雍正、乾隆时代至马嘎尔尼(G. Macartney)来华,为西学传播的第三阶段;嘉道时期为西学传播停滞的阶段。

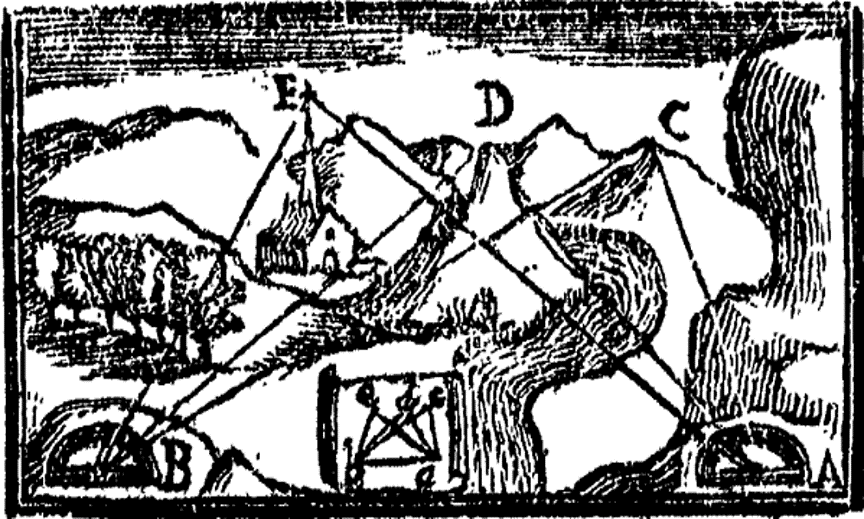

接下来,韩琦老师论及“近身之学”,亦即讨论传教士传入科学的学术背景。西学在华传播过程中包括三类著作。其一为介绍亚里士多德(Aristotle)和阿奎纳(Aquinas)为代表的西方哲学与神学经典和中世纪经院哲学的教科书,如《寰宇诠》《名理探》《超性学要》等。其二为实用之学,包括数学、天文学、地图学,以及技术、医学。由于治理国家的需要,实用之学一度受到徐光启等人的推动。此类著作包括利玛窦(Matteo Ricci)在罗马学院的教材《几何原本》,康熙时代传入的更加简单明了和注重实用的由Ignace-Gaston Pardies撰写的《几何原本》,利玛窦与李之藻合作刊刻的《坤舆万国全图》,以及安多(Antoine Thomas)的《算法纂要总纲》、熊三拔(Sabatino de Ursis)的《泰西水法》等等。其三为科学新知,如傅圣泽(Jean-F. Foucquet)的《历法问答》,介绍了哥白尼、开普勒(J. Kepler)、笛卡尔(R. Descartes)、罗默(O. C. Rømer)、哈雷(E. Halley)、卡西尼(G. D. Cassini)等人的学说,并包含巴黎皇家科学院的刊物及其译著,以及戴进贤(I. Kögler)的《历象考成后编》,纳入了他的同事Grammatici根据牛顿(I. Newton)的月亮理论改编的天文表,将牛顿学说间接传入了中国宫廷。可见,欧洲手稿的发现表明这一时期已经有许多西方科学新知传入中国。

Ignace G. Pardies’ Elemens de Geometrie满文译本

随后,韩琦老师以哥白尼学说的传播为例,阐述了西学传播中科学与宗教关系的复杂性。在西方,哥白尼的学说被列为禁书,很晚才解禁。而在中国,傅圣泽的《历法问答》已介绍开普勒的部分天文学成果,进而通过蒋友仁(M. Benoist)的《坤舆全图》,“日心说”传入中国。黄宗羲之子黄百家在介绍哥白尼学说时已完整论述“日心说”,并且他的文集中明确提及他同几位传教士的来往。韩琦老师通过安多书中的绘图,推测出黄百家很可能是通过与安多的交流从而了解到哥白尼的日心说。尽管哥白尼的学说在欧洲长期被列为禁书,但这却不妨碍其学说经由更加开明的法国传教士传递到中国。

由此,韩琦老师进一步讨论到西学传播与接受的关系问题。中国为何未能及时接触到近代科学,席文(Nathan Sivin)认为主要原因在于传教士未能将近代科学传入中国。而韩琦老师依据欧洲一些著作手稿等证据指出,无论是《历法问答》《阿尔热巴拉新法》还是满文解剖学译著,许多科学著作都曾一度传入中国,但清廷并未推动出版。明清时期对近代科学的接受,很大程度上要归咎于接受者的态度。

韩琦老师在总结中表明,耶稣会士的国别、宗教派别以及传播时期差异等因素都影响到近代科学在华传播。此外还需要考虑到接受方的理解与态度,才能对“西学东渐”有更加全面合理的了解与评价。这也意味着,学者们应当对文集文献和西文档案资料展开更加系统的梳理和考察。

哲学意义上的创造论

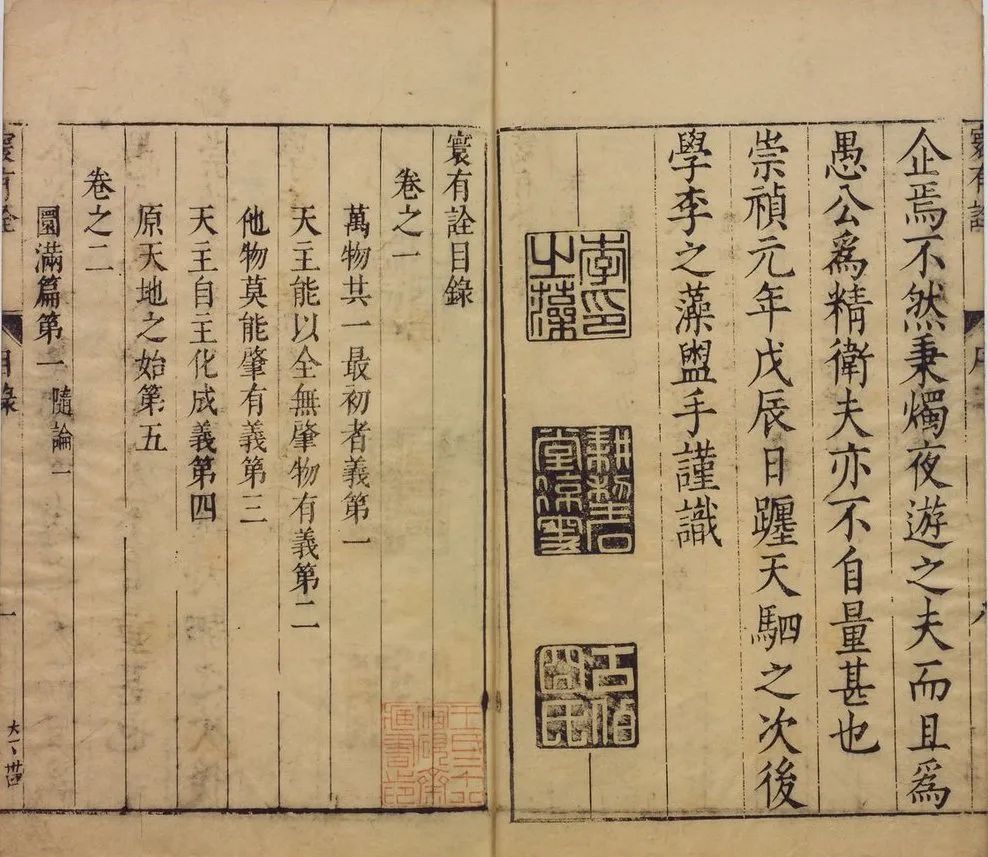

——晚明《寰有诠》(1628年)与阿奎纳

随后,梅谦立(Thierry Meynard)老师开始第二场报告,题目为“哲学意义上的创造论——晚明《寰有诠》(1628年)与阿奎纳”。梅谦立老师首先从近代西方哲学与神学的关系引入。13-16世纪,经院哲学在亚里士多德哲学的基础上重构神学,肯定人可以通过理性在一定程度上认识上帝。然而文艺复兴时期,蓬波纳齐(Pomponazzi)认为理性无法证明灵魂不朽,这一信念只能通过神学信仰来确立。哲学与神学的边界成为一个核心的问题。在中国,创造论的传播在哲学与宗教方法上,呈现出不同于西方的面相,梅谦立老师将依据《寰有诠》的文本对这一问题展开探讨。

基督教的创造论中蕴含着造物主与受造物之间的天渊之别,然而东方思想不同,比如儒家的“太极”或“理”与万事万物无法被截然断为两阙。耶稣会士们批评东方思想属于“唯物一元论”。面对这一攻击,1623年,许大受在《佐辟》一书中表达了对创造论的诘难。继而,传教士龙华民(N. Longobardi)撰写了《关于上帝、天神、灵魂之争的简单回复》,从基督教亚里士多德主义出发,谴责儒家形而上学否认精神世界与物质世界间存在的超越性,未能在物质因和形式因之外认识到包括动力因和目的因在内的超越因。这构成了创造论入华传播的一个基本背景。

柯因布拉大学通过对亚里士多德的《论天》进行摘要、评论、问答,形成《〈论天〉评注》一书。1628年,傅汎际(F. Furtado)和李之藻将之翻译为《寰有诠》介绍到中国。但是《寰有诠》的第一卷所谈及的创造论,实际上是阿奎纳在《神学大学》中的观点。第一卷第一章详细阐述了阿奎纳的“五路”(quinque viae),即五个上帝存在的证明,论证上帝与世界的关系。阿奎纳所设想的上帝,与其说是位于一切存在物所构成的时间链条起点上的存在者,不如说是遍在于整个世界而保证其得以在一切时间上获得存在的存在者。《寰有诠》尽管改变了阿奎纳的论证次序,但作者亦明确地注意到“五路”实际不仅仅只在证实上帝的存在,其实更多地在说明上帝对世界存在的必要性。

对阿奎纳来说,上帝和万物共享“存在”,于是《寰有诠》使用“有”或“属有”来展示上帝与万物之间的共同基础。“有”的概念既能与中国思想会通,又能保证创造者与创造物的连续性和共同性。在此基础上,区分了万物的“万有”,和唯一的作为上帝的“初有”,“寰有”则是对“the great being”的翻译。此外,“创造”概念初入中国时有多种翻译:在《天主实录》中被翻译为“制作”、“化生”;利玛窦在《天主实义》中提出新的译名“造”、“创造”、“造化”以及“实有”;庞迪我(Diego de Pantoja)则以儒家术语“化成”来指称“创造”。《寰有诠》中更偏好“化成”的概念,不过也使用“造”、“自造”、“化生”的词汇。这些表述之间完全可以互换,译名的多样性表明晚明传教士依然在琢磨自己的话语体系。

《寰有诠》第一卷第二至四章的内容则主要来自阿奎纳的《争议问题集:论天主的能力》第三题《论创造》。阿奎纳的写作风格是先列“反题”,次以论证,最后逐条辩正。《寰有诠》则按照中国传统调整了文本结构和叙事方式——阿奎纳的论证被提前,标为“疏”;次以各反题,标为“驳”;每条“驳文”后各附辩正之文,标为“正”。《寰有诠》基于《争议问题集》,对“从虚无中创造”的问题提供了非常精细的解释,证成了天主是天地万物唯一造主,天主的创造不需要以“第一物质”(prime matter)或“模型因”(exemplar cause)为中介,创造也不依赖于任何先决条件,即“天主能以全无肇物有”。

《寰有诠》第一卷第二至四章的内容则主要来自阿奎纳的《争议问题集:论天主的能力》第三题《论创造》。阿奎纳的写作风格是先列“反题”,次以论证,最后逐条辩正。《寰有诠》则按照中国传统调整了文本结构和叙事方式——阿奎纳的论证被提前,标为“疏”;次以各反题,标为“驳”;每条“驳文”后各附辩正之文,标为“正”。《寰有诠》基于《争议问题集》,对“从虚无中创造”的问题提供了非常精细的解释,证成了天主是天地万物唯一造主,天主的创造不需要以“第一物质”(prime matter)或“模型因”(exemplar cause)为中介,创造也不依赖于任何先决条件,即“天主能以全无肇物有”。

最后,梅谦立老师总结道,《寰有诠》第一卷通过汲取阿奎纳的思想,展现了精妙的哲学意义上的创造论,更加能为中国人的理性思想所接受。而且,阿奎纳仍然是在神学范围内讨论“创造”,在华传教士则完成了“创造论”的彻底的哲学化。此外,梅谦立老师指出,至高之存在者与此世之存在者间的形而上学联系,颇似理学中“太极”与万物的联系,这或许意味着,中西之间蕴含着足以令人惊异的对话潜能。

守山阁学人群体与明清“西学”的延续性

——以《几何原本》为例

李天纲老师继而进行第三场报告,题目是“守山阁学人群体与明清‘西学’的延续性——以《几何原本》为例”。李天纲老师首先指出,史学界的传统看法不无偏颇地认为:从明末清初徐光启等人接触西学至鸦片战争的两百年间,中国的西学研究乃是空白。这个观点相当程度地低估了西学在华的传播与研究的丰富性,因而也就顺理成章地将1840年的鸦片战争界定为中国近代史的开端。然而,李天纲老师认为,鸦片战争是康熙时期“中国礼仪之争”和乾隆时期“马嘎尔尼使团来华”两个历史事件的结果,而且所谓的鸦片战争之后才开启的“通商”与“传教”实际上自明末已然。事实上从明末至清末,我国的西学是存在一定延续性的。无论是“乾嘉学派”的学术延续性,还是从天主教至新教的传教士做法的延续性,相当多的史实都表明“延续性”应该成为研究明清时期西学在华传播的一个重要关注点。

李天纲老师继而进行第三场报告,题目是“守山阁学人群体与明清‘西学’的延续性——以《几何原本》为例”。李天纲老师首先指出,史学界的传统看法不无偏颇地认为:从明末清初徐光启等人接触西学至鸦片战争的两百年间,中国的西学研究乃是空白。这个观点相当程度地低估了西学在华的传播与研究的丰富性,因而也就顺理成章地将1840年的鸦片战争界定为中国近代史的开端。然而,李天纲老师认为,鸦片战争是康熙时期“中国礼仪之争”和乾隆时期“马嘎尔尼使团来华”两个历史事件的结果,而且所谓的鸦片战争之后才开启的“通商”与“传教”实际上自明末已然。事实上从明末至清末,我国的西学是存在一定延续性的。无论是“乾嘉学派”的学术延续性,还是从天主教至新教的传教士做法的延续性,相当多的史实都表明“延续性”应该成为研究明清时期西学在华传播的一个重要关注点。

接下来,李天纲老师通过具体地介绍“守山阁”学人群体的工作来阐述这一观点。道光年间,金山出现了一个“西学”知识群体。金山钱氏家族尽管仕途不顺,但家境殷实,刻书造诣很高。1835-1844年间,钱熙祚出资,率领弟弟熙泰、同邑顾观光、南汇张文虎、平湖钱熙咸、嘉兴李长龄及海宁李善兰刊刻了一套《守山阁丛书》。其中,收录了许多阅读难度极高的“西学”著作,共11种,占全书规模的十分之一,如《简平仪说》(熊三拔、徐光启)、《浑盖通宪图说》(李之藻)、《圜容较义》(利玛窦、李之藻)、《远西奇器图说录最》(邓玉函、王徵)、《职方外纪》(艾儒略)、《天步真原》(穆尼阁、薛凤祚)、《晓庵新法》(王锡阐)、《数学》(江永)等。一般以为,自明末研习“利徐之学”,清初学术内卷,清中叶已经不讲西学,再次兴起则到“洋务运动”以后。但实际上,“利徐之学”在清代经过四条途径传承下来,除了几位耶稣会士、“皖派”师徒、“吴派”苏州紫阳书院与南京钟山书院之外,《守山阁丛书》表明藏书楼的刊刻、校勘和研读也是“利徐之学”的传承途径之一。可以认为,清中叶的江南其实一直保留着西学的延续性。

进而,李天纲老师比较了《守山阁丛书》与《海山仙馆丛书》(1849)。《海山仙馆丛书》亦收录了不少西学,但只是从江南各地本子的翻刻,并没有精校,也未能形成人才群。而金山的“守山阁”学人群体则整体进入了伦敦会墨海书馆,一起写作和翻译了大量著作,如顾观光《几何原本六合六较线解》(金山刻)、李善兰与艾约瑟《重学》(1859,金山刻)等。相比于《海山仙馆丛书》,《守山阁丛书》质量明显更高。如果说《海山仙馆丛书》的产生可用“冲击-反应论”来解释,那么《守山阁丛书》及其学人群体的贡献则为中国思想史上“内在理路”的体现,是江南学者主动、自觉、对等地研读西学的延续性案例。

那么,应该如何理解“守山阁”知识群体的近代意义?李天纲老师指出,在清代思想发生“内卷”的时代,江南学者在“内化”的思路下继续探求新知,可谓“守先待后”。“守山阁”学人所做的工作,首先守住了家乡的自然之山——秦山,其次通过刻书著作守住了文化之山,而且在“洋务运动”开始之后,张文虎、李善兰等人走出江南,作为西学人才享誉全国——“守山阁”成就了一个知识群体,从而守住了人才之山。

在这一思路下,李天纲老师进而为我们展现了一些未来可作的论文题目,比如“从苏州到松江:清中叶以后上海地区藏书风气之兴起”,“清末‘西学书目’对‘守山阁丛书’的评价”,以及对顾观光、张文虎、李善兰等人的研究等等。最后,李天纲老师总结道,“守山阁”所表现出的江南学人研究西学的内发性与延续性,有助于我们反思“冲击-反应论”的视角以及中国近代史分期的问题,从延续性的角度展开更全面的理解和阐发。

论坛尾声,张西平老师对三位老师的报告展开评议与总结。张西平老师认为,韩琦老师通过欧洲手稿文本的发现,补充了前辈研究,使我们对明末清初传入中国的欧洲数学与科学传统建立起更加全面的认识与评价。梅谦立老师的报告则表明,除了科学著作,西方神学与哲学著作也是“西学东渐”的一个重要部分。《寰有诠》等著述译作,使中国开始了解以亚里士多德为代表的欧洲哲学的源头,接触到完全不同于中国哲学的新的思维。李天纲老师则纠正了史学界长期以来认为中国近代思想起源于1840年的看法,向我们展现了从晚明至同治中兴期间,西学在中国传播的延续性脉络及其内在理路。三位老师的研究展示了明清时期西学在华传播一幅完整的历史图景,并在很多议题上构成了对中国近代思想史的关键改写。