【邀访学者论坛】苏芃:从司马迁到张文虎——《史记》文本的转续与更迭

2018年5月23日,文研院第四期邀访学者内部报告会(第十一次)在北京大学静园二院111会议室举行。文研院访问学者、南京师范大学文学院副教授苏芃作主题报告,题目为“从司马迁到张文虎——《史记》文本的转续与更迭”。文研院院长邓小南、访问教授杨建华、韩潮、严志斌,访问学者徐建委、张治、戴海斌、孙正军、高波、刘亦师参与讨论。

苏老师首先说明“转续”是借用《史记》引贾谊《鵩鸟赋》的一个词语,所谓“形气转续,化变而嬗”,而司马迁本人所撰的《史记》在其身后两千多年也经历了一个文本转续与更迭的过程。之所以关注这个问题,是因为苏老师在几年前参加过中华书局《史记》的修订工作,并在其间校勘了《史记》的一些宋刻本和古写本。之后,他又陆续围绕《史记》敦煌写本、日藏旧抄本以及裴骃《史记集解》作研究,发现了不少有趣的现象,认为可就这一问题进行深入讨论。

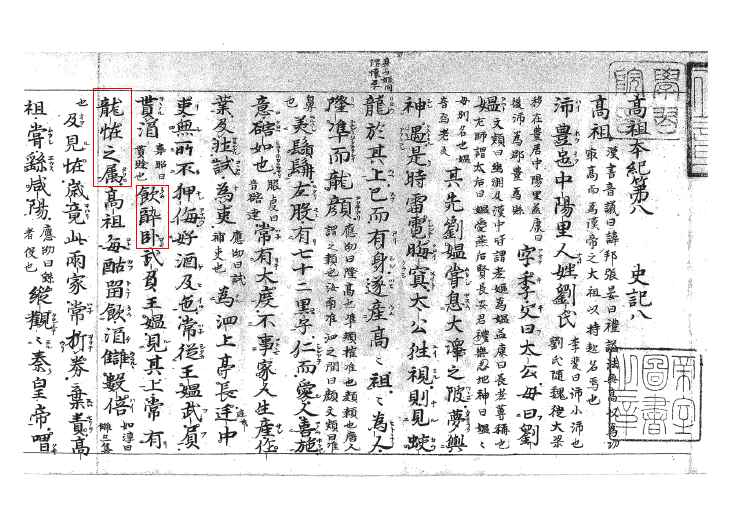

报告第一部分从日本宫内厅所藏江户晚期写本《史记·高祖本纪》谈起。这是一个裴骃《史记集解》本,由于抄写年代过晚,其价值评判受到影响。中华书局《史记》修订本精装本出版后,修订组才获见了这件写本的影印件。

日本学者普遍认为这个写本是据古本转写的,将所据原本最早溯源至镰仓时代(1185—1333)。然而苏老师通过考察其行款形制、用字特点、与传世本的异文、与《汉书》的关系以及避讳现象等多方面信息,判定该卷所承袭的底本当是唐贞观以前写本,甚至是六朝写本。该卷所存异文多与《汉书》相同,而与传世本《史记》相异。这说明,传世本《史记》的文本也有后世传抄改易的可能,因此过去班马异同论的研究前提值得反思。这一问题又可引发对早期文献中互见性文本的思考——古籍中重出的文献,大都存在一个同源异流的现象,因此就文本而言,孰先孰后是值得我们重新认识的。

日本宫内厅藏江户晚期写本《史记·高祖本纪》

在报告第二部分中,苏老师表示,裴骃《史记集解》是在徐广《史记音义》基础上,“采经传百家并先儒之说”而成,裴氏自序说“譬嘒星之继朝阳,飞尘之集华岳”。因此,该书性质既不同于何晏《论语集解》,也不同于杜预《春秋左传集解》,而重在梳理与还原《史记》相关史源,并借助对应的旧注来解《史记》。清代学者王鸣盛等认为,《史记集解》下半部分过于简陋,以为这是裴骃的疏失。实际上,这是对《集解》体例认识不足,汉代部分与《史记》对应的史料旧注主要就是《汉书音义》等,远不及先秦文献的汉魏古注那么丰富。借助《集解》的这个特点,也有助于我们更加清晰地了解《史记》取材与编纂的过程。

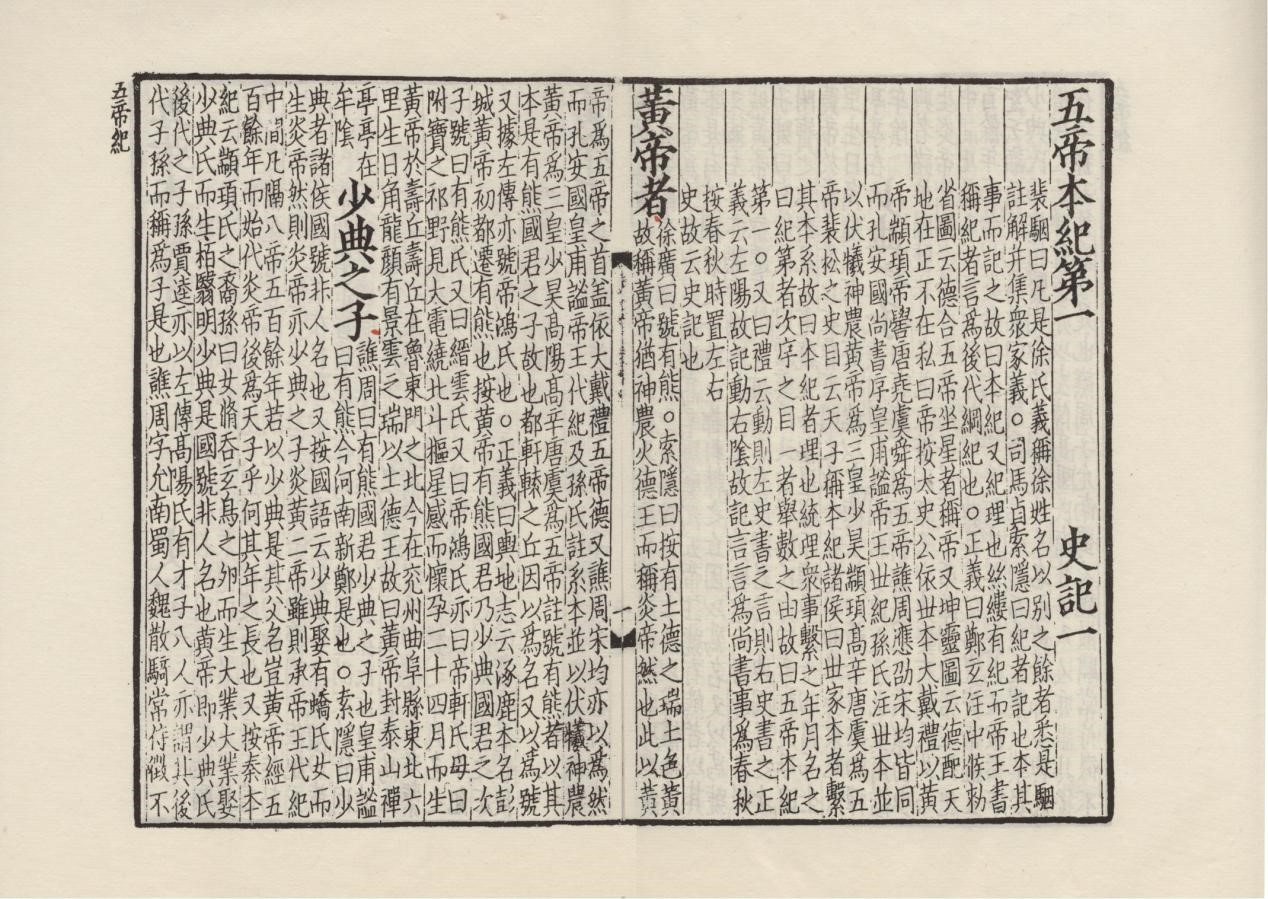

报告第三部分围绕《史记》三家注分合与歧变展开。从南朝梁代顾野王编纂的字书《玉篇》征引《史记》旧注看,已多采自裴骃《集解》,可见《集解》成书不久就和《史记》原文合而为一,是最为通行的《史记》注本,而目前可见的唐代以后古写本全是带有夹注的裴骃《史记集解》本。唐代司马贞的《史记索隐》和张守节的《史记正义》都是在《史记集解》本基础之上又作的新注。如果说《史记》白文本是A,裴骃《集解》是B,司马贞的《索隐》是C1,张守节的《正义》是C2,那么《史记》《集解》与《索隐》或《正义》,就构成了类似儒家经典经、注、疏一样的“ABC三级序列”文本。到了南宋时期,黄善夫《史记集解索隐正义》三家注本将两种不同类型的“三级序列”文本弥合在一起,并进行了大量的删重改造工作。

南宋庆元黄善夫《史记》三家注本

同时,三家注本包含了四种《史记》的原文文本,存在大量龃龉之处。借助这些差异,有时可以考证司马贞、张守节对裴骃的误读,进而确认注文的文本年代。这种文本上的参差,也会逆向影响后世《史记》整理者对三家注进行改造,比如清末张文虎就是一个典型的例子。他获见了明代汲古阁所刊的《史记索隐》单行本,有意识地要在原有三家注本基础上进行增补与调整。于是,他在金陵书局主持校刊的三家注本,便是一个不同于以往三家注本系统的新版本,也是对两种“三级序列”文本拼合的不同构造。从张文虎调整改动的某些细节之处也能看出,写本与刻本时代古籍整理者对于同一部典籍形态的不同认知。由于金陵书局本校勘精良,被中华书局1959年点校本与2013年修订本选作底本,在当今社会影响深远。

金陵书局旧址——南京朝天宫飞霞阁

最后,苏老师指出,《史记》以及相关旧注的文本演变过程,是经典流传的一个侧影。在此基础上可以发现,古籍整理中存在一个“二律背反”的现象,即每部典籍在重新加工过程中都要面对两种原则的考量:学术性与实用性。前者重在“存真”,旨在保持文本的多样性;后者重在“求善”,旨在实现文本的统一性——两者具有完全不同的指向。古籍整理工作就是在这种背反的张力之下处理变与不变的矛盾,进而不断寻求平衡。