2022年6月6日下午,文研院第十二期邀访学者内部报告会(第15次)在北京大学静园二院111会议室与线上平台同步举行。文研院邀访学者、日本早稻田大学文学学术院东洋哲学系教授山部能宜作主题报告,题目为“观经变相与《观无量寿经》 的乖离: Дx 316为例”。第十二期邀访学者包伟民、包慧怡、谷继明、姜守诚、焦南峰、梁云、刘清华、刘文飞、陆一、罗鸿、欧树军、盛珂、赵丙祥,文研院常务副院长渠敬东、副院长杨弘博、院长助理韩笑出席并参与讨论。

二院里的观经变相复制品

(莫高第217窟北壁,8世纪)

《观无量寿经》与敦煌观经变相

在正式报告前,山部能宜老师先介绍了自己的研究背景与本次报告的主要内容。此前,他一直深耕于以阿赖耶识的实践背景为例的印度唯识学以及与丝绸之路相关的文献、石窟、壁画中的禅观内容这两大领域。本次报告将聚焦于后者,重点探讨《观无量寿经》(简称为《观经》)及敦煌壁画中的“观经变相”。(按照辛岛静志教授的研究,“变”对应梵语的citra(चित्र)或citrabhāsa (चित्रभास),原来的意思是用灿然彩色的印度样式的绘画)。“观经变相”即根据《观经》所作的绘画。

关于这次讨论的观经变相(Дx 316),山部能宜老师曾先后于2012年与2016年分别在《敦煌学:第二个百年的研究视角与问题》及《佛教禅修传统:比较与对话—2014国际研讨会论文集》中发表了相关论文。本次交流中,他将在旧作基础上,详细讲述《观经》的内容及敦煌的观经变相与《观经》乖离的内容和背景。

接下来,山部能宜老师简单地介绍了《观经》的文献学上的问题、“未生怨”故事及“十三观”观想的大概的内容。据《高僧传》,《观经》由畺良耶舍(Kālayaśas)于5世纪初所译,目前未发现梵本,亦无藏译本,但在中国新疆地区曾发现维吾尔文译本的残片。关于《观经》的成立背景有深刻的疑义,但是这次的报告里山部能宜老师没讨论这个问题。

未生怨与十三观

此经内容主要可分为三部分,分别为未生怨、十三观、三辈观。山部能宜老师重点围绕该经的前两部分内容展开介绍。“未生怨”是《观经》的第一部分内容。该部分出现的人物有摩伽陀国王频婆娑罗王、王妃韦提希夫人、太子阿阇世太子(“未生怨”)及释尊的亲戚提婆达多(调达)。围绕这些人物,山部能宜老师分别介绍了该章节的主要内容,共有调达和阿阇世的密谋、频婆娑罗王被禁、韦提希秘供频婆娑罗王食物、目连及富楼那为频婆娑罗王的说法、阿阇世问守门人父王的情况、阿阇世几欲弑母、目连及阿难安慰被禁的韦提希、韦提希深感悲痛、释尊为韦提希显示诸佛国土、韦提希愿望极乐往生的十个部分。

未生怨

後藤真雄, 吉田嚞雄『観経曼荼羅図説』.東洋文化出版, 1980

“十三观”是《观经》的第二部分的内容,又可分为日想观、水想观、宝地观、宝树观、宝池观、宝楼观、华座观、像想观、真身观、观音观、势至观、普观、杂想观,共有十三个部分,故名“十三观”。其中水想观又包含水、冰、琉璃三种观想对象。此处琉璃即绿柱石(Beryl),是水晶的一种。宝池观的对象则为八功德水,分为甘美、清冷、安和、轻软、澄净、润泽、除饥渴与长养诸根共八类。势至观中的“势至”指大势至菩萨,代表阿弥陀佛智的菩萨。势至菩萨和观世音菩萨均可见于《观经》中。山部能宜老师特别指出,从十三观的对象特性来看,此部分内容从信众易想象的常见对象逐渐过渡到难想象的未见对象,其组织顺序有特殊意义。

紧接着,山部能宜老师将视点转向观经变相。他指出,《观经》里视觉要素很多,故描写《观经》的内容的绘画作品非常多。在敦煌不同时期的壁画中都可见不同样式的观经变相。例如,成于8世纪盛唐时期的莫高窟第45窟中的壁画正确表现了“未生怨”及“十三观”的内容。成于宋代的莫高窟第76窟壁画亦含有“十三观”图像,根据题记,分别表现了日观、水作氷观、青莲花观、水池观、宝幢观、树林观、宝瓶观、无量寿观、观世音菩萨观、大势至菩萨观、释迦牟尼观。其中青莲花观、宝幢观、宝瓶观与释迦牟尼观并不见于佛经,而水作氷观亦与文本有所出入。

未生怨

莫高第45窟(盛唐,8世纪)

基于这些疑点,山部能宜老师指出,佛教美术学研究通常的前提是假设基于佛经文献进行美术创作,按照此说法,则后期的观经变相应当根据《观经》的异本制作。与76窟题记内容相似的写本已可见于伯希和汉文写本(Pelliot chinois)3352。该文本中出现了第二水作氷观与第七莲花观,与第76窟内容相合。伯希和汉文写本第3304v中亦出现了与壁画内容有关的内容。通过比对壁画与写本,学者沙武田认为:“敦煌藏经洞发现的这些壁画榜题写本,大多是从洞窟壁画中抄录下来的作品。”对于该说法,山部能宜老师表示同意。他提出,这些写本存在错抄题字的情况,如将“夫人”写作“夫夫”,混用“韦提希夫人”、“韦提夫人”、“韦提希”等,总体上是很粗心写的笔记,并不可能是壁画题字的底稿。因此,它们不能说明变相画从《观经》的乖离,需从别处找到两者差异的解释。

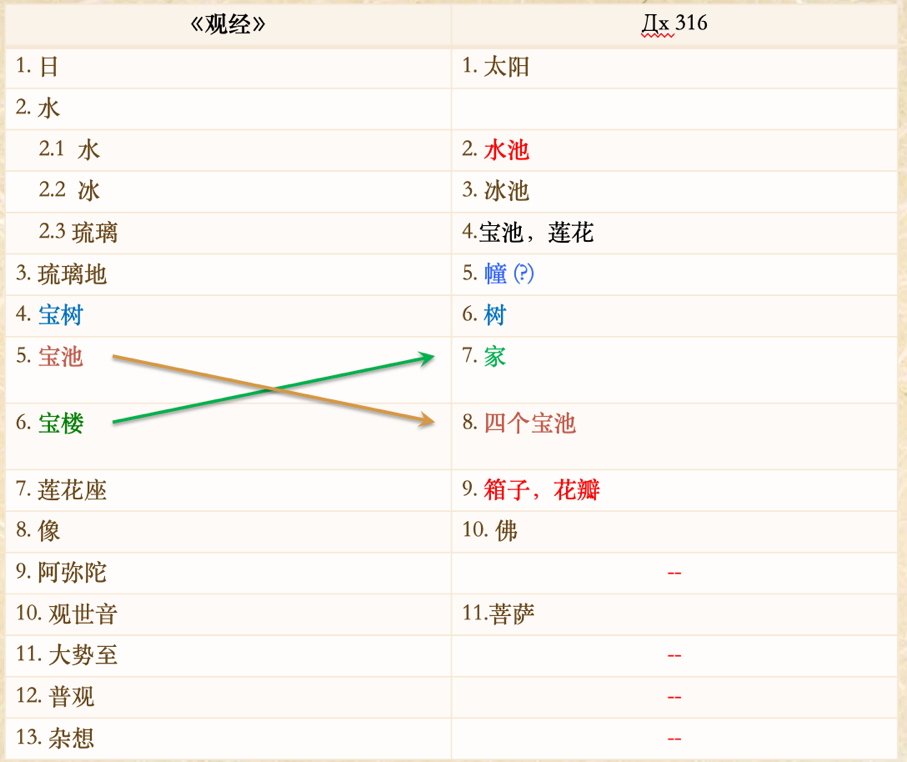

观经变相 Дx 316

一个重要的参考依据是现存于俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆的绢画《观经变相 Дx 316》。此品成于9世纪后半叶至10世纪初的晚唐时期。画面的边缘亦出现了“十三观”内容,依次为太阳、水池、冰池、宝池及莲花、幢、树、家、四个宝池、箱子及花瓣、佛、菩萨。若将此与《观经》内容比对,则可发现两者内容大致对应,但宝池、家(宝楼)有倒置现象,且箱子与花瓣、幢等具体形象也与经文不符。乖离之处主要在于排列顺序与各个图像的具体表现。

山部能宜老师首先试图解释两者顺序排列出入的问题。关于敦煌绘画画稿的研究,胡素馨、沙武田已有相关论述。如胡素馨曾指出,画家的创作活动大部分依据对墙壁的尺寸现场估计和不定的环境中移动人物。由于壁画太大且壁面纵横比不定,故画稿并不描写壁画的整体,只描写有特征的几个要素,且各要素较为独立,画稿中与壁画上的排列顺序并不一一对应。山部能宜老师肯定了这一说法。

晚唐 观经变相 Дx 316

高139cm X 幅88cm,绢画

俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆、上海古籍出版社编《俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏敦煌艺术品》上海古籍出版社,1997年,第1卷,图板48.

例如,在伯希和藏文写本(Pelliot tibétain)1293(2)中绘有“劳度叉斗圣变”主题图像,而在敦煌莫高窟第196、146窟的壁画中亦出现同样的主题,但其中打鼓的人、风神、六师外道及女神的人物形象的具体位置都有所调整——虽然各个人物的表象很相似。观经变相也有画稿(如斯坦因绘画第76)。比如说,莫高窟第76窟、吉美MG17669中的“日想观”和画稿中的的描写很相似。但是画稿中的各个要素的排列无序,和观经变相中的排列不一致。类似例子还可见于莫高窟第197窟与榆林窟第25窟,其中同表现立佛的位置排布并不一致。通过综合参考以上案例,山部能宜老师认为各个场面的画稿较为独立。画师们通常根据需要自由移动画内各个要素,而这些做法并不能从文献上找到根据,而是他们参照既存作品和画稿后的结果。对画师们而言,经文视觉化后的图像顺序并不是需特别关注的对象。

接下来,山部能宜老师讨论各个图像和《观经》乖离的问题。乖离的原因可能有两种。第一是画稿错用的问题。关于这点,Дx 316绢画中表现水池的部分值得瞩目。类似表现方式可见莫高窟第45、76、117窟、MG17669,所以这些表现很可能根据同样的画稿(如伯希和2671v)。但是,Дx 316中的第一个“水池”不像池塘。它看起来像台地。山部能宜老师推测可能是一些画家无意中将草图倒置所导致的。

《观经》与Дx 316中“十三观”内容对比

其次,敦煌壁画中还存在画中各个要素对既存作品的误解现象。例如Дx 316中有似为钟、伞,甚至类似于圣诞树的陌生的图像。按照莫高窟第76窟的题记,山部能宜老师推测该图像应该表现的是幢的形象。在莫高窟第7、12、76、320窟的壁画及斯坦因绘画第76画稿中,亦多次出现此类多层伞盖的图像。所以,这种“幢”是敦煌画师的传统里确立的图像。然而,在《观经》中并没有出现相关内容。比较初期的莫高窟第431、218窟里的观经变相中,我们发现被网覆盖的树的图像。树上有许多小房子。那应该表现真珠网覆,有梵王宫的净土宝树。但是敦煌观经变相中的宝树的表现常常不太自然。很可能画师们不理解“宝树”的表现,将其看作了多层的“幢”。比如说,在莫高窟329窟壁画中的不自然的宝树的图像,可能介于树与幢之间。但是,如果幢是画师们误解宝树的结果的话,难解释的是Дx 316里“幢”的下边也有三棵树。“幢”的图像本自于宝树。那么,为什么“幢”和“树”的图像也会出现在同一的佛教绘画中呢?通过对比Дx 316与MG17669和MG17673中的类似图像,山部能宜老师推测,这是由于“宝树”图像的二分化所形成的:原先网覆的宝树在图像传播与模仿过程中,逐渐演变为幢;但另一方面,画师们也传承了原来的树的图像。结果,幢与树两种图像,一起出现于同一题材的不同作品之中。

而Дx 316中疑似箱子与花瓣的图像,亦存在误读问题。类似图像还可见于榆林窟25、35窟。而在莫高窟第7、76、172、320窟,榆林窟25、35窟中,还出现了“花瓶在箱上”的图像组合。然而,联系莫高窟171窟北壁、320窟、及榆林窟第25窟壁画中出现的台座上的莲花及台座下的花瓣,便可推知该图像中疑似“花瓶”的部分实际上是莲花座,而疑似“箱子”的图像则是莲花座的台座。画师们不理解没有佛的莲花座的意义,误解成花瓶中的花。以后,他们省略了花瓶,只留下了台座。Дx 316中的箱子很可能是这种双重错误导致的。

文研院常务副院长渠敬东为山部能宜老师颁发聘书

最后,山部能宜老师借助天主教初传日本时耶稣图像的变形来比照说明敦煌中图像的变形。禁教时代的信徒们秘密地复制他们的天主画。此过程中原有的象征性意义被逐渐忘却,只剩下外形的模仿。由于缺少专家指导,宗教艺术的传承很容易失真。敦煌艺术中也可能存在相似情况。他总结称,在敦煌壁画的制作过程中,最初由学僧指导画师,创造了绘画的基本构图。而后,敦煌画师则独立进行创作,但他们并未参照经典内容,而是直接参照先例和画稿,所以再传习的过程中逐渐加重了图像误读的情况。在他们的笔下,壁画的各场景是独立的。画师们可以根据自己的传统和视觉上的论理绘制图像,并自由移动各个场景,而对观想方法并不关心。因此,我们不能按照《观经》说明后期的观经变相内容细节,至少后期的观经变相不是为了帮助观想而绘制的。