未名学者讲座43

2018年12月4日晚,由文研院主办、兴全基金赞助的“未名学者讲座”第四十三期在北京大学第二体育馆B102报告厅举行,主题为“《圣经》之书与自然之书——释经学与近代科学的兴起”的演讲。清华大学科学史系教授张卜天主讲,文研院常务副院长渠敬东主持,文研院工作委员、北京大学哲学系教授李猛评议。

文研院常务副院长渠敬东教授(右)为张卜天教授(左)颁发未名学者聘书

讲座伊始,张卜天教授首先讨论了科学与人文的分裂。英国著名学者斯诺在1956年发表的《两种文化》讲到整个西方社会的思想生活越来越分裂成两极,一极是文人,一极是科学家,他们互存偏见,在情感层面上互不相通。由于文人是讨论语词和文本的学者,而科学家是关注理解物的学者,所以人文与科学的关系也可以对应于词与物的关系。张卜天教授进一步指出,词与物的关联对应于《圣经》之书与自然之书的关系。这两本书分别对应于神的道和神的作品。

英国学者斯诺(C.P.Snow)在《两种文化》(The Two Cultures and A Second Look)一书中说道:“我认为,整个西方社会的思想生活越来越分裂成两极的群体。一极是文人(literary intellectuals),……另一极是科学家。他们互相存有偏见。他们的态度是如此不同,以至于即使在情感层面上也找不到共同之处。”

接着,张卜天教授探讨了在历史上对自然之书的寓意诠释及其与《圣经》的相互绑定。希腊教父奥利金指出,《圣经》有三种意义,分别为字面意义、道德意义和寓意意义,分别对应着圣经的体、魂、灵。奥利金认为,造物主将看不见的教导和知识置于世间的事物中,人通过这些事物可以通达灵性的理解,寻求天上事物的根由。到了奥古斯丁,他将奥利金的三种诠释层次扩展为四种,分别为字面意义、寓意意义、类比意义和神秘意义。以耶路撒冷为例,它在字面意义上指犹太人的城市,在道德意义上指人的灵魂,在神秘意义上指神的天国,在寓意意义上指基督的教会。奥古斯丁的《论基督教教理》作为符号学的奠基之作,详尽阐述了寓意诠释作为一套诠释程序如何将《圣经》之书与自然之书绑定在一起。张卜天教授指出,《圣经》之所以存在不同层次的含义,并不是因为词的意义不明,而是因为词所指涉的物有多重含义。字面意义见于词的含义,寓意则见于物的各种含义。这种普遍的诠释学既适用于文本又适用于自然界,并为《圣经》中从字面上看似乎没有意义的圣经段落带来意义。

奥古斯丁(Augustinus Hipponensis)在《忏悔录》(Confessiones)中说:“人们晓得去赞美高山的顶,大海的浪,江河的洪流,浩浩无垠的海滩,千万星辰的运行,却独独遗弃了自己。”

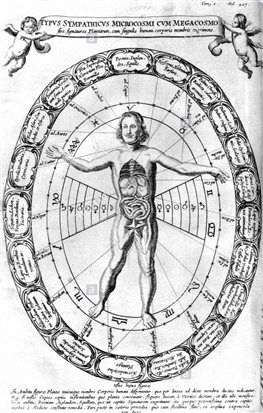

虽然释经学看似一套非常偏僻、遥远的学问,但可以将它看成人们理解自然万物的方式,因为物理世界本身是由一系列标记和象征组成的,其所指超越了物理世界。如果把自然比喻成一本书,那么诠释《圣经》的方法也可以用来诠释自然之书。正如可以认为某一段经文承载着整个《圣经》的含义,人们也可以把单个自然物看成是对整个物质世界的反映。张卜天教授指出,《圣经》是一个天衣无缝的文本,《圣经》加释经学这一套学问是非常高深的,它所依据的基础,即大宇宙-小宇宙,也是中世纪医学、天文学、占星术和自然魔法的模型。此外,人是最典型的小宇宙,是宇宙万物的一种微观体现。人体和天地万物之间存在各式各样的隐秘联系,东方所谓的“天人合一”概念在西方也同样发达。

中世纪的学者认为人是最典型的小宇宙

然而,在16世纪初,中世纪的寓意世界观逐渐消亡,新教改革家开始系统地拆除中世纪释经学的宏伟大厦,呼吁回到原始文献。新教改革家认为,《圣经》的含义已经被天主教致命而臆断的注解败坏了,所以必须要采用当时先进的语文学方法对《圣经》的文本进行历史校堪,清除天主教徒对《圣经》所作的篡改和误译。在新教看来,最重要的是《圣经》文本本身。1513年,路德在做诗篇讲座时提出,没有任何注解的《圣经》是太阳,它照亮了所有的基督教师和信徒。这个看似很小的事件其实有着深远的意义,一些学者称它为从古代诠释学过渡到现代诠释学的象征性时刻。

主要的宗教改革家像路德、加尔文都明确偏爱《圣经》的字面意义。路德说字面意义是最高、最好、最强大的意义,并批判寓意是给虚弱的心灵准备的。然而,寓意是关于自然物的,否认寓意就意味着自然物失去了含义和象征能力,人工物就更是如此。因此,新教的教堂往往比较朴素,教堂的焦点是讲经台和布道台,排斥人工物和其他任何具有象征意味的仪式和道具。

作为中世纪学校教科书的《圣经》是《标准注解》(Glossa Ordinaria)——这个拉丁文译本将教父们的注解排印在圣经作者的原话周围,《圣经》作者的话与其诠释史无法实际区分

随着寓意诠释系统的瓦解,自然物之间就没有了联系,成了一些零散的物。现在需要对自然物进行重新组织,此时自然依然是有神学含义的,但这种神学含义主要不在于物的象征含义,而在于自然界的数学秩序。笛卡尔在《哲学原理》中第一次提出了自然定律的概念,认为自然界的数学秩序体现在自然定律上,自然服从神所赋予的任意定律,因为它是神凭借意志赋予的,因此有助于对自然的运作进行实验研究。笛卡尔说,既然神制定了无数种不同的位形,只有经验才可以教我们实际上选择了哪些位形,所以数学的自然定律和实验哲学的兴起是有内在关系的。然而,除了伽利略认为的自然之书由数学语言写成,自然之书也可以围绕自然物的分类而展开。这时候出现了一种新的体裁叫物理神学,可以说是传统的物理学与神学的交叉学科,自然之书的含义等同于神设计自然物的意图。

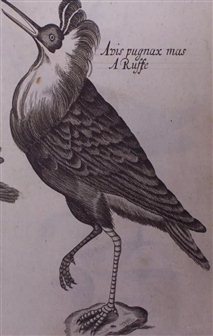

寓意世界观的消亡更直接的证据来自于自然志著作,即自然物进行的分类和描述。起初,自然志涉及很多流传下来的传说和故事,甚至是神话,还有哲学家、医生、诗人的各种解读,但是到了17世纪后期,自然志著作已经明显变得科学化、严格化,不再讨论那些传说中的神话和历代的阐述,只谈对科学世界的精确描述。

从上图格斯纳的《动物志》(1551)到下二图约翰·雷的《鸟类学》(1678),显示出自然志著作的科学化

马勒伯朗士在《真理的探寻》里就说每一个事物的本性和能力都不过是神的意志罢了,所有自然原因都不是真正的原因,而只是偶然原因,这就叫偶因论。在偶因论看来,神的意志是决定一切的,人们表面上看到有自然原因,其实不是真正的原因,真正的原因只来自于神,自然原因只是偶然原因。这种观点最终使人怀疑是否真的存在自然原因。在哲学史上,休谟有一个最典型的看法,他说因果关系本质上是心理的,而不是本体论的,因果关系存在于人的心灵中,而不在世界中。牛顿第三定律其实也反映了这一点。在物理世界看来,我推桌子和桌子推我这是完全平等的,谈不上谁是原因,谁是结果。这一附带的后果就是自然与超自然之间区分的打破,以至于说“一切都是神引起的”和说“一切都是自然引起的”没有本质的区别,这产生了事与愿违的后果。

新教改革以后《圣经》的首要意义是历史意义。对于现代读者而言,一个文本最明显的特征就是历史性,把这些历史背景了解清楚之后就真正理解了这个文本。那么《圣经》中的科学记录如何能够教化现代的读者呢?一个回答关乎预表论。预表论假定神的启示传达给人类是通过历史事件而不是通过自然物。预表论强调人和事,而寓意则强调物。传统的寓意是在空间范围展开的,而预表论则是在时间意义上展开和运作的。

此外,倘若《圣经》的说法与新科学相符(所谓新科学就是16、17世纪牛顿和笛卡尔等人的科学),是否能认为《圣经》的作者知晓自然秘密呢?张卜天教授认为,《圣经》中的科学按照最初受众的心智能力做了调适,它只能用比较朴素的说法将科学的内容传达给人们,让人隐约地体会到神其实什么都知道。在一定程度上,《圣经》的字面真理与新科学的理论真理被认为是完全一致的,自然知识可以帮助诠释《圣经》,《圣经》知识也可以帮助理解自然。但是,此时科学与宗教关系的水乳交融、不分彼此也埋下了未来冲突的可能性,因为这样一来,科学和宗教就被压到了同一个层面,神圣与自然这两个层面就像自然与超自然的区分一样被打破了。

传统的释经学认为《圣经》中的方舟主要象征教会,洪水代表泛滥的激情,方舟的尺寸结构也有精确的象征含义。而到了17世纪,大洪水的故事细节变得与更世俗的科学问题有关,人们开始追问洪水从哪里来,最终又去了哪里,大洪水导致地球发生了什么变化,是否真的有诺亚方舟这些问题

自然之书这个概念在16、17世纪依然存在,但它的含义跟以前是完全不一样的。这时候人们经常强调自然之书优于人写的书,因为自然是一个普遍的文本。17世纪,许多人相信“自然”是一个比启示更好的宗教权威。所谓自然宗教将向所有人开放,易于理解,不会导致宗教战争,而科学家则像自然宗教的祭司。基于分类学和数学的诠释系统,分类学可以对应于自然志,数学则可以对应于(数学化的)自然哲学。科学的发展从起初的象征世界观、寓意世界观,最后分成了两支,一个是自然志,一个是自然哲学,分别对应于生命科学和物理学这两大分支。自然之书的可理解性则从自然物的象征属性变成了数学秩序和分类学秩序。到了19世纪,自然志和自然哲学统一地汇集成现代所谓的自然科学。就此而言就可以说,自然之书和《圣经》之书发展成了科学与人文这两种不同的文化。

柯瓦雷(Alexandre Koyré)在《牛顿研究》(Newtonian Studies )中说:“在科学世界里,每一个事物都有自己的位置,唯独人失去了位置。于是,科学的世界变得与生活世界疏离了,并与之完全分开,生活世界是科学所无法解释的。……两个世界:这意味着两种真理。或者根本没有真理。……这就是近代心灵的悲剧所在,它解决了宇宙之谜,却只是代之以另一个谜:近代心灵本身之谜。”

在讲座结尾,张卜天教授总结说,人虽然可以解释宇宙万物,解释一切,但唯独人自己是没有办法得到解释的。科学的世界尤其是数学的世界里是没有人的立足之地的,这也折射出现代心灵的悲剧和虚无主义的根源——科学世界与生活世界的疏离,也可以说就是《圣经》之书与自然之书的分离。讲座的主题虽然看似冷僻,但其实意义非常重大,它与我们每个现代人都息息相关。