2024年12月5日晚,文研院“未名学者讲座”第125期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“作为志业的南方——一种世界秩序观的历史辩证”。复旦大学国际关系与公共事务学院教授殷之光主讲,北京大学政府管理学院长聘副教授段德敏主持,北京大学国际关系学院教授翟崑评议。本次讲座通过文研院视频号、b站和抖音平台进行全程直播。

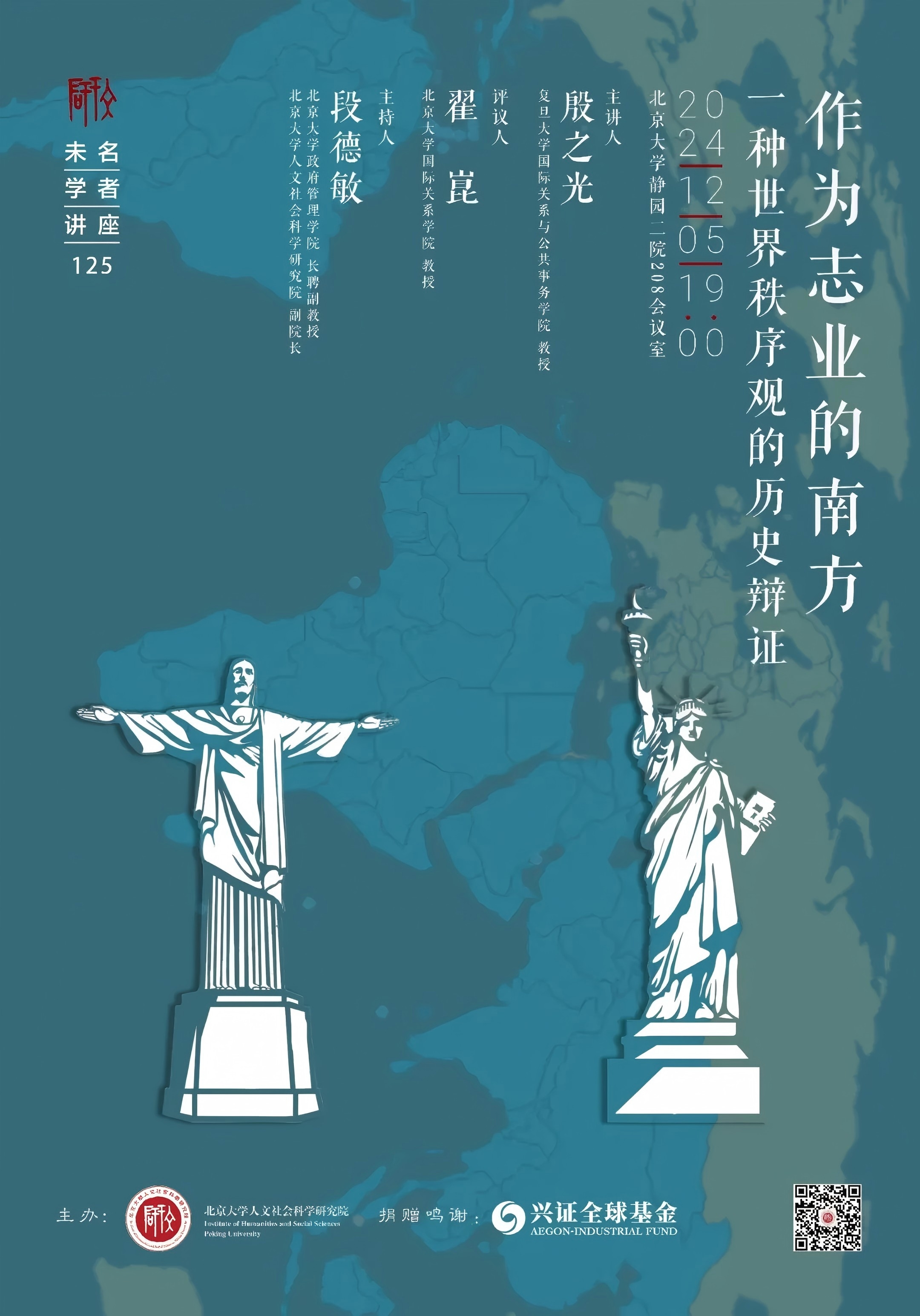

段德敏老师介绍了殷之光老师和翟崑老师的研究领域和学术背景,并和翟崑老师一起为殷之光老师颁发聘书和纪念海报。随后,讲座正式开始。

殷之光老师首先明确提出了讲座的主题——全球南方,并指出理解这一主题的两个关键词:变动与主体性。他从四段材料引入讲座:

部长先生,你讲的都是些怪话。你来这儿说什么拉丁美洲,但是这根本不重要。没有任何重要的事情能够从南方发生。南方从来不会创造历史。历史的轴心从莫斯科,一路通过波恩,来到华盛顿,再去向东京。南方无论发生了什么事情都不重要。你在浪费时间。——基辛格 (Gabriel Valdés回忆他与基辛格的会面),1969

今天的第三世界像一个恢宏的力量面对着欧洲,它的计划是要解决那个欧洲始终未曾找到答案的问题。——法农,1961

正当贫困仍在威胁着人类安全的时候,世界的资源却在保障富国安全的幌子下被任意挥霍着,并且已经达到了威胁人类生存的地步。——S.S.兰法尔,1983

南北经济关系的本质,就是落后国家被发达国家剥削,即被攫取垄断利润,从这一点看,和帝国主义宗主国对殖民地的剥削相同;但由于落后国家绝大多数是主权国家,并在发展民族经济,他们就有可能向对方作斗争,或进行谈判……要改变不合理的国际经济秩序,从理论上说,在落后国家这方面,就是要努力实现现代化……又涉及落后国家本身的团结问题……总之,历史辩证法最终必然使南北经济关系消失。——陈其人,1994

▴

圣保罗市的建立(Fundação da Cidade de São Paulo),Oscar Pereira da Silva,1867-1939

在1969年智利外长加布里埃尔·瓦尔德斯(Gabriel Valdés)与美国国务卿基辛格的对话中,瓦尔德斯指责美洲贸易共同体中美国过于优先,拉丁美洲难以摆脱困境,而基辛格则认为拉丁美洲不重要,历史不会在南方发生,世界轴心在北半球。这一对话不仅提出了“南方”的概念,也回应了黑格尔关于非洲没有历史的观点。而法农(Frantz Fanon)在1961年的论述中认为,第三世界是一股巨大的力量,其任务是解决欧洲从未找到答案的问题。这里的问题指的是殖民欧洲来到亚洲、非洲、拉丁美洲时,所秉承的以发展、进步、平等、自由为话语的扩张行动。殷之光老师指出,帝国霸权殖民并非仅带着刀剑而来,而是往往以温情脉脉和自由的语言推动。

接着,殷之光老师提到了1983年英联邦秘书长兰法尔(S. S. Ramphal)在南南合作论坛上的致辞,其中提到人类的贫困伴随着难以逃脱的结构性不平等,这种不平等甚至威胁了所有人类的集体生存。殷之光老师强调,贫困并非独立存在的问题,而是与不平等密切相关,南方与北方也是一体两面。而陈其人先生则认为南北问题的本质是殖民主和殖民地之间关系的延续,其研究建立在资本论和帝国主义论的批判与反思之上。陈先生强调研究南北问题的目的是为了彻底消除结构性不平等,打破造成此种不平等的基本结构。殷之光老师指出,在理解全球南方和理论自主的过程中,我们需要面对一系列学科内认识论层面的困境,这些困境无法从已有的知识框架中理解,需要更进一步的追问和引入辩证逻辑。

殷之光老师随后深入探讨了辩证法的两个面向。其一是辩证法的重要性。他回应了亨廷顿在《变化世界中的秩序》中的观点,指出西方国际关系理论在处理变化时存在局限,其所认识的变化往往是基于既定秩序框架内的变化。殷老师进一步阐述了秩序观念,从形式逻辑的角度出发,秩序被视为既定且不变的。然而,现实世界中却充满了混乱与背离既定秩序的现象。他提到,秩序的制定者试图通过各种模式将背离既定秩序的人拉回框架内,这体现在所谓的“liberal interventionism(自由干预主义)”中。但这种干预基于一种静态的、既定的秩序原则,而世界实际上是一个连续、动态的历史进程。

▴

《变化社会中的政治秩序》

【美】塞缪尔·R·亨廷顿

上海人民出版社,2021年

他强调,将历史看作一个个切片或片段时,似乎毫无规律可言,但当将其置于更广大的历史时空中,规律性就会自发显现。例如,物质不断发展是一个基本规律,同时人类历史也趋向于平等。然而,近些年世界似乎离这种平等自由越来越远,这需要我们跳出静态逻辑,用动态辩证法的逻辑去理解世界不断变迁中内在浮现的规律。

辩证法的第二个面向为自主性问题。殷之光老师认为,如果承认世界受不受人为意志转移的规律推动,那么人的行动似乎变得无关紧要。但自主性使得世界的变不仅仅是连续性的、线性的变,还包含了巨大的变动,如革命或大变局。他提到1945年作为国际关系的一个转折点,之前由帝国宰制,之后由主权国家宰制。然而,现代国际关系理论无法回应延续性进程中的变革问题。殷之光老师强调了两个层面:一是个人或国家在变动中的位置和角色;二是与革命性变迁之间的关系。他引用了毛泽东同志在新民学会大会上的发言,指出改造中国与改造世界是紧密相连的,不能脱离整体去理解部分,也不能脱离实际去谈理论抽象。

以上是殷之光老师对本场议题做的开场总述,下面殷老师提出了三个基本议题并展开论述。第一,殷老师指出,当前的南方问题是对既有的世界市场不平等格局的直接回应,它与历史上的南北问题、亚非问题以及中国与世界的问题具有连续性,都是对不平等结构的改造。为了回应和理解这一问题,需要从总体性视角讨论世界的普遍联系,探讨资本主义世界市场阶段不平等的产生与解放。

其次,殷老师认为,讨论南方问题实质上是在讨论中国式现代化及其在世界性大变局中的展开与发展。实践是消解南方问题的关键,中国现代化的经验及其在不同时空语境中的差异性展开,是实践所面临的最重要的理论性问题。

第三,殷之光老师从历史唯物主义的视角出发,指出南方问题的提出是为了消解南北差异。理解南北差异的产生与消解,需将南北问题的产生置于从殖民开始的不平等积累的线索中。他强调,在讨论区域、国别以及世界秩序时,应囊括位置性和时间性等多个维度。同时,他批评了现代国际关系理论中的时间与空间双重断裂的静态视角,认为这种视角在回应中国时存在障碍。他提出,可以借鉴西方国际关系理论中的某些主题,如历史性问题,来回应这些障碍,并指出英国学派等理论可以为讨论提供新的视角。

▴

“勃兰特线”显示,发达国家主要分布在北半球,

发展中国家主要分布在南半球

殷之光老师进一步回顾了全球南方在国际关系学科中的讨论,以及全球国际关系(Global IR)理论的局限性。殷老师指出,尽管全球国际关系理论为讨论全球南方提供了一定空间,但其中仍存在一些问题。阿米塔·阿查亚(Amitav Acharya)等学者质疑为何国际关系理论多诞生于北方,且区域国别研究仅仅能够作为“案例研究”用来佐证理论的普遍性、有效性。他们提出,来自全球南方的历史经验也应当具有理论化的能力,也能产生理论。基于此,阿查亚提出了国际研究(International Studies)的概念,强调历史的多样性,并试图从多样性中抽象出理论。尽管这种多样性的展示大大拓宽了视野,但背后存在缺失,即缺乏统一性或共同目标。殷之光老师指出,在Global IR的基本认识论中,世界被视为无限可分的个体,这导致世界被拆分得越来越破碎。他进一步指出,尽管Global IR能看到多样性,却看不到统一性,即用相对主义态度取消了统一性的必要性。

此外,殷之光老师还批评了Global IR未能回应的问题,如普遍主义与殖民主义的关联及其后果。他认为,即便在今天,我们在思考世界时所用的语言逻辑和必须回应的问题仍来自原先的霸权者殖民者。Global IR仅仅将问题归纳于抽象的殖民主义,并未将殖民主义所进行的一系列政治、军事、经济活动与今天的意识形态及后果相联系。殷老师表达了对Global IR的同情与支持,但认为其在认识论层面上并不能提供有效的解决方案。他强调,我们需要共同面对和解决与这个世界密切相关的问题,而Global IR的相对主义无法帮助我们回答这些问题。他呼吁在尊重多样性的同时,也要寻求共同目标和理想。

在这之后,殷之光老师又回顾了英国学派的历史意识及其问题。他首先指出,1945年被视作“现代”国际关系的一个重要分水岭。这种认识强调,在1945年之后,组成世界的主体从帝国转变为民族国家或主权国家。然而,英国学派并不完全认同这种断裂性的观点,而是提出了对历史性问题的重新思考。只是,英国学派对历史维度的考量始终未能走出其认识论上的帝国中心主义阴影。殷之光老师强调,英国学派在叙述自身历史时,刻意回避了马克思主义以及具有种族主义色彩的早期帝国史研究的影响。他特别提到了两位被英国学派有意忽略的学者:E. H. Carr和C. A. W. Manning。E.H.Carr不仅被视为现实主义者,还深受马克思主义影响,并在其著作《二十年危机》中展现了辩证法的思维。而Manning则提出了“international society”的概念,并强调观念对物质世界的影响,认为国际关系研究本质上是对国际历史的研究。

▴

《二十年危机1919-1939》

【英】E.H.卡尔 / 爱德华·霍列特·卡尔

商务印书馆,2021年

殷之光老师指出,随着1945年二战结束和第三世界民族独立运动的兴起,英国丧失了大量殖民地,这使得包括Manning在内的学者面临一个强烈的现实主义追求:如何在帝国解体后维持英国的全球影响力。因此,他们需要将英国统治世界的帝国历史转化为一种普遍性的经验,以支撑国际关系理论的研究。殷之光老师还提到,英国学派与美国国际关系理论之间并非存在强烈的断裂关系。例如汉斯·摩根索(Hans Morgenthau)与英国学派的重要创始人之一Martin Wight之间的渊源等等。

英国学派在讨论国际关系时,常常与帝国史之间有着千丝万缕的联系。例如,《国际社会的扩张》一书虽然强调国际社会的扩张是通过规范的扩张来实现的,但这一标题与John Seeley的《英格兰的扩张》相呼应,暗示了国际社会扩张与帝国扩张之间的某种联系。此外,阿克顿勋爵(Lord Acton)在组织编写《剑桥现代史》时也表达了类似的观点,即只有与英国现代扩张的历史进程相连接的历史才值得被写入世界史中。

在1960年代,围绕着第三世界如何宰制这个世界的问题,还诞生出了其他学科,如发展研究等,这些都是从帝国史的脉络当中成长出来的东西。殷之光老师回到了讲座开头提到的基辛格的话“南方没有历史”,强调在霸权国家的帝国史线索中,那些无法掌控自己命运并参与到世界规制中的国家和地区,往往被视为没有历史。这一观点揭示了国际关系中的权力结构和历史书写的复杂性。

在小结中,殷之光老师指出,西方世界秩序观源于帝国历史实践,其核心元问题可追溯至古典时期的亚里士多德式构型。西方所构想的国际制度与国际规范均基于此构型,强调世界秩序应为等级分明、自上而下的金字塔结构,由少数霸主制定。具体而言,存在单一霸主与多霸主共调两种形态,前者如查尔斯·金德伯格(Charles Kindleberger)所言,世界需唯一稳定器;后者如章永乐老师所述的“大国协调”。基于这两种构型,可进一步衍生出单一君主制的世界帝国、同化式帝国观及寡头式管理等形式。其中,帝国联邦或英美同盟等形式属于寡头式管理,产生了一系列国际机制,如英美同盟、国际联盟及委任制度等。而协调共霸形态则孕育了现代国际机制,如维也纳体系及其古典共和式想象,以及现代霸权平衡结构如G7、G5等。最后,他强调联合国与上述西方世界秩序观的延续截然不同,并指出这种秩序观源于基督教哲学,即便如霍布森这样的反帝国主义者及罗斯托的现代化理论也未能脱离这一框架。

▴

维也纳会议

Jean-Baptiste Isabey,1767-1855

进一步的,殷之光老师以马克思主义视角探讨了总体性的哲学。殷老师首先阐述了总体性视角下历史的意义。他引用恩格斯的观点,指出黑格尔首次将杂乱无章的世界用统一的规律表示出来,即自然规律。在此框架下,世界秩序是不断变化中自下而上显现的,而非既定秩序。历史合力是这一变化过程中的关键,它强调不同主体性意志的相互冲突与碰撞。美国在阿富汗的规制工作失败及美国需要树立敌人的现象,均体现了美国式自上而下世界秩序观的局限性,即无法有效处理变化与反对声音。殷老师进一步指出,马克思主义辩证逻辑揭示了自我是各种关系的总和,这有助于理解自主与整体之间的辩证联系。中国的自主知识体系需既能解释中国,又能解释世界的普遍性,只有在长时段的历史合力视角下才能理解秩序的诞生。

接着,殷老师探讨了总体性视角下南方的意义。他引用葛兰西(Antonio Gramsci)关于南方问题的论述,指出全球南方常被视为阻挠社会发展的锁链,被赋予劣等、落后等负面标签。这种观念与罗斯托和基辛格的认识论相呼应,但整体性逻辑要求超越这种认识。中国在讨论全球南方时,遵循整体性逻辑,强调从万隆会议到不结盟运动,再到世界经济新秩序的历史线索。殷老师认为,自主性问题不仅涉及知识性自主,还需关注支撑自主性的物质基础,即如何在物质基础上实现南方的真正自主发展。当前南方处于依附或被干涉状态,摆脱这种状态、实现自主发展的根本目的就在于反干涉和去依附。

第三,殷老师阐述了总体性视角下自主的意义。他强调,经济自主发展要去依附、打破垄断格局、反对干涉,但不排除合作。同时,自主还需具备自主能力,包括保卫自己、有效组织社会和教育等,这涉及政府能力、政党能力和社会能力的研究。从全球南方出发,讨论自主性问题为中国在世界中的位置提供了重要抓手。中国革命的意义在整体性视角下具有普遍性,因为中国革命者很早就意识到中国的问题是世界性的问题。在认识世界时,需考虑未知性,如不同国家在国家至上和民族至上问题上的不同立场,这取决于它们在资本主义世界市场中的结构性位置。

▴

全球南方国家日益增强的经济一体化、日益增长的人口影响力和新兴的技术能力正在重塑全球格局

在讲座的最后部分,殷之光老师回到了陈其人先生的结构性和整体性视角,强调变革问题需在更大格局中讨论,而非局限于某一国家或领域。关于中国的发展道路,殷老师引用了1930年代的学者如郑觉民和刘庐隐的提问,指出他们坚定地从中国实际出发,探索适合自身的发展道路,这体现了明确的目的论。殷老师进一步指出,当前学术研究在自主知识体系构建中缺失了目的论,这是一个令人遗憾的现象。他回顾了1960年代院系改革时期国际关系研究的明确目的性,如北大、复旦和外交学院分别针对不同区域的研究,旨在改造世界。同时,他也提到了1980年代中国面向全球北方的发展研究,并非投降或转向,而是基于当时社会政治经济条件的需要,深入了解与北方的合作。

殷老师特别强调了金砖国家自主追溯历史至万隆会议的现象,这体现了全球南方在自主性认识上的共性。他提到万隆会议提出的政治、经济和文化合作三大支柱,旨在保护安全和独立、促进发展,并强调文化合作的重要性。此外,他还提及了钱嘉东先生在1980年代同时参与加入关贸总协定谈判和南方委员会工作的有趣现象,这进一步证明了中国在国际事务中的双重角色和立场。

最后,殷老师总结指出,国际问题研究从全球南方出发,并非将其视为本体,而是要讨论全球南方作为不平等结构关系的反应,并寻求打破这种不平等结构关系的途径。他强调,高质量发展、减少不平等、实现自主发展是全球南方共同关心的问题。谋求多样性不仅是中国提出的,也是全球南方的共同诉求。这一进程自19世纪帝国主义全球扩张开始,至今仍未完成,它延续至今并指向未来,旨在消减全球南北问题。

▴

殷之光老师在讲座中

评议与交流

在评议环节中,翟崑老师对殷之光老师的报告给予了高度评价。他指出,关于全球南方的研究虽多,但大多集中在战略与政策、现象与动态两个层面,而殷老师的报告则深入到哲学和理论层面,展现了极高的学术难度和深度。翟老师认为,殷老师的演讲围绕“变化”与“自主”两个关键词展开,从整体性视角探讨了不平等关系等问题,同时强调了自主中的目的论,论述逻辑清晰顺畅。

翟老师总结,殷老师的演讲分为两部分:一方面批判了现有理论在解释全球南方时的不足,另一方面则提出了整体的辩证观点,展现了南方历史的活力。此外,翟老师还注意到了殷老师提到的陈其人先生的理论,即不平衡或差异性的积累,认为这对理解全球南北实力差距具有重要意义。

翟老师表示,他赞同殷老师提出的观点,即全球南方不应排斥或超越北方,而应寻求与北方共同进步,同时降低或减弱与北方在结构上形成的不平等。翟老师还提到,中国国际战略具有良性的吸收特点,中国已将全球南方纳入全球战略体系,这是一个有趣的变化,值得深入研究。最后,翟老师表示,自己将继续研究中国为何在战略上接受全球南方,并将其作为中国的全球战略,这一研究将从战略政策研究深入到理论和哲学层面,以期获得更加深刻的认识。

▴

2023年9月15日至16日,“77国集团和中国”峰会在古巴首都哈瓦那举行,主题为“当前发展面临的挑战:科学、技术和创新的作用”

在讲座问答环节,北京大学法学院长聘副教授章永乐老师向殷之光老师提出了关于国际话语体系建设工作的问题。章老师指出,当前中国与全球南方和北方在进行战略探讨时存在不同的“听众”和“场所”,“北方”探讨往往面向北方的学术界,且参与者多为来自“南方”的知识分子,在“北方”的大学或研究机构中进行。这引发了两个问题:一是探讨的地域性,二是探讨的受众问题。

殷之光老师对此回应称,首先,Global IR的提出者多为南方学者,且其目标受众是北方人,旨在回应北方学术范畴内提出的问题。他强调,讨论全球南方问题并非要搞阵营对立,而是要在既有理论框架中指出问题、推进理论。殷老师认为,讨论的价值不仅在于讲给南方人听,更要讲给北方人听,甚至要考虑到全人类。在探讨时,根据听众的不同,可能会选取不同的重点。

此外,殷老师还提出了几个南北双方都可以关心的关键词,如不平等问题和现代化问题(特别是高质量发展)。他认为,这些问题是全局性的讨论中可以抓住的抓手,有助于推进理论并促进南北双方的相互理解和合作。同时,他也承认在探讨过程中可能会遇到一些难题,如与持有不同观点的南方人或北方人交流时,如何找到有效的沟通方式。但总体而言,他认为平等和发展是两个可以共同关注的核心问题。

段德敏老师向殷之光老师请教了如何与“北方”人进行国际话语探讨,特别是在全球不平等问题上的看法。段老师提到,普林斯顿大学教授史蒂芬·马塞多(Stephen Macedo)认为全球不平等问题并不重要,尽管中国为全球平等做出了巨大贡献,但一些学者如塞缪尔·莫恩(Samuel Moyn)在探讨全球平等时却将中国排除在外。段老师认为这反映了不同的世界观和知识屏障,使得对话变得困难。

▴

“北方”与“南方”之间的不平等

https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-global-south.html

殷之光老师回应称,每个学科都有其思想史脉络,与不同学科对话需要了解其背景。他以经济学为例,指出不平等问题在经济学中有其特定的认识脉络,如皮卡蒂用数据证明了不平等造成的停滞。殷老师认为,与不同学科对话时,应使用对方能听懂的语言,并强调跨学科对话的难度和知识壁垒。他进一步指出,无论是从全球南方还是北方的视角出发,讨论问题都应基于科学性。他批评了一些北方国家知识分子在面对实践无法被旧理论解释时,不是反思理论本身,而是试图修改实践以符合理论框架的做法,认为这是非科学的。

殷老师还提到,他计划进行下一步的工作,即通过数据证明中国在全球发展中的作用,如从受援方自主发展的角度出发,如何衡量中国的一带一路倡议与IMF的援助的差异,真正有效证明中国的发展援助如何为其他国家赋能。他认为,这些科学性的工作能够与既有的北方理论进行对话,并强调科学是双方对话的底线。

其他现场观众也提出了问题,讲座在热烈的讨论中圆满结束。