2018年8月20-27日,由香港中文大学-中山大学历史人类学研究中心、北京大学人文社会科学研究院和遂昌县人民政府合作主办,浙江大学地方历史文书编纂与研究中心、遂昌县文广新局承办的第12届历史人类学高级研修班在浙江省遂昌县举办。研修班以讲座和考察相结合,邀请相关领域学者担任导师,以遂昌为基地,研讨、考察该地的古村镇和民间文献遗存。

精彩而密集的讲座是本次研修班非常吸引人的地方,其中22日一天就安排了11位老师做了7场讲座。限于篇幅,本文将主要记录郑嘉励、包伟民两位老师的讲座内容。感谢微信公众号“宋史研究资讯”授权转载。

本文作者闫建飞,现为湖南大学岳麓书院助理教授。

一、郑嘉励《浙江考古材料的介绍与解读》

郑嘉励教授 王永曦摄

8月21日上午,浙江省文物考古研究所研究员郑嘉励开启了研修班第一讲——《浙江考古材料的介绍与解读》。讲座分吕祖谦家族墓地、南宋皇陵、嘉兴子城三部分。

郑老师指出,宋代中原地区家族墓地颇多,如已发现的司马光、韩琦、富弼、吕大临等家族墓地等均聚族而葬;南方地区则极少族葬,如鄞县史氏家族中,史诏-史师仲-史浩-史弥远-史宅之一支,史木-史渐-史弥忠-史嵩之·史岩之-史玠卿一支,各墓之间,相距颇远,并非族葬。朱熹墓在福建建阳黄坑镇大林谷,其父朱松墓在福建政和县,亦非族葬。《朱子家礼》于“丧礼”内容最详,却未及与儒家伦理最密切的“族葬礼”。因此,吕祖谦家族墓在南方墓葬中实属“异类”,可视为北方南迁士大夫家族在江南地区的实践“族葬”的实例。

明招山吕祖谦家族墓地

注:M1吕好问、M2吕大器、M3吕弸中、M6吕祖谦、M15吕忱中、M17吕用中、M18吕大伦

这一现象与南方多山多水的地理状况导致空间上族葬无法展开有关,也与相关相关堪舆风水学说相关,即认为南方水土浅薄,族葬容易占尽风水,导致家族成员寿命不永。

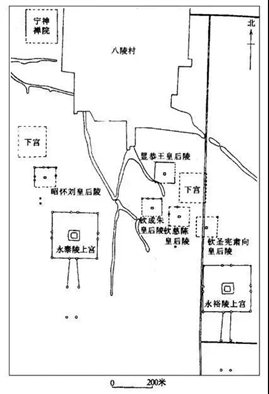

对南宋皇陵的解读,是与明代皇陵的对比进行的。郑老师指出,北宋皇陵遵循五音姓利学说。根据该说,赵为角姓,东南为尊位,西北为卑,葬地宜东南仰高,西北低垂,即后晚辈帝陵在先帝西北。因此,巩义北宋皇陵由东南尊位向西北渐次展开,下宫在上宫西北,后陵则在上下宫之间。

![]()

建炎南渡后,宋廷在绍兴营建新的陵区,但并未遵循江南葬俗,而是照搬“国音”风水,如高宗思陵在徽宗佑陵西北,光宗崇陵在孝宗阜陵西北。但由于陵区西北低洼,不适合陵墓修建,兴建孝宗阜陵时,已经被迫将陵址选在高宗思陵东侧;待到光宗崇陵完工后,西北方位已完全无法建陵,宁宗茂陵只好选在东侧的泰宁寺;理宗穆陵、度宗绍陵则直接越过低洼区建在山坡上。因此宋六陵的布局是五音姓利说与地理状况两方面因素妥协的结果。郑老师指出此点,主要是为了辨明明太祖孝陵并非继承宋陵传统,很可能是沿用江南葬俗。

![]()

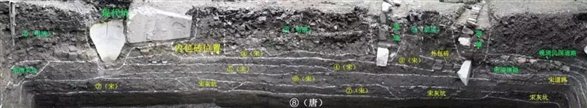

嘉兴子城部分,郑老师先简单交代了子城历史。他指出,唐宋州府城池包括两重,即罗城(外城)和子城(内城),外城御敌,内城立威。蒙元征服中国后,废毁州府城池,未废者也不再修复。元末群雄竞起后,各地重新修复城池,但只修复了罗城,子城未再修复,因此,明清州府城池均无子城。根据《至元嘉禾志》,嘉兴子城情况如下:

子城周回二里十步,高一丈二尺,厚一丈二尺。宋宣和年间,知州宋昭年尝更筑。圣朝至元十三年,罗城平,子城仅存。

可见,嘉兴子城在元灭宋后,并未废毁,后来方才逐渐湮没。目前嘉兴子城考古的工作思路主要有两点:厘清城墙四至;探索中轴线布局和城内功能分区。

稍后他讲述了嘉兴子城考古的具体情况,并提出了古今重叠古城的复原方法:

1、平面找布局:复原平面图;

2、剖面找沿革(更重要):在此基础上课追溯早期历史,讨论宋明因革等问题;

3、宏观尺度:从城市选址、布局、山水环境等方面入手

4、中观尺度(最重要):在复原的基础上,讨论规划意匠;

5、微观尺度:讨论营造工艺、等级差异等问题。

最后郑老师对讲座做了总结。他指出,明初朱元璋对陵墓和城市建设包括衙署、文庙、城隍庙等做过一整套规范,洪武新制向全国推广后,决定了后世的城市面貌和陵墓布局。在制度层面,讲清楚明代是容易的,但是,说清楚“明制”的来源是困难的。比如陵墓的规划“意匠”来源很可能是江南宋墓,子城也是观察宋明变革的重要切入点。所谓城市考古、墓葬考古的“宋元明转型”,最大的问题,就是探寻洪武新制的源头何处。在郑老师看来,南宋正是最重要的源头。

郑老师讲座中,有两点令人印象深刻。一是材料运用上,将传世文献、族谱、考古资料结合起来使用。在吕祖谦家族世系和陵园墓葬分布的恢复中,他参考了乾道三年(1167)写作的《东莱公家传》、出土的17方吕氏家族圹志和两种族谱(溧阳《棠阴吕氏宗谱》和缙云《河东吕氏宗谱》)。目前宋史研究中,对考古资料日益重视,对族谱的利用则远远不够,实际上明清乃至民国族谱中都“包裹”着不少宋代史料等待我们去发掘和利用。在这方面,郑老师和邓小南师的《何澹与南宋龙泉何氏家族》(《北京大学学报》2013年第2期)已为我们做出了示范,期待有更多学者关注。二是始终在宋明对比中讨论南宋浙江考古,试图从中发掘城市和墓葬之洪武新制的源头,从而赋予相关研究更大的意义。

历史人类学高级研修班学者在遂昌考察

![]()

包伟民教授和浙江大学人文高等研究院研究员傅俊 王永曦摄

22日上午,中国人民大学历史学院包伟民教授作了研修班第四场讲座——《关于宋代乡里制度的几个问题》。讲座内容主要基于其他此前发表的《宋代乡制再议》(《文史》2012年第4辑)、《中国近古时期“里”制的演变》(《中国社会科学》2015年第1期)、《新旧叠加:中国近古乡都制度的继承与演化》(《中国经济史研究》2016年第2期)三篇论文。他对宋代乡里制度的讲述由唐宋赋役制度的变化入手,指出随着两税法的实施,地籍逐渐取得与户籍平行的地位,在此基础上形成的乡村基层管理制度也产生了相应的结构性变化。

就乡制来说,唐代“百户为里,五里为乡”(《旧唐书·食货志》),乡的功能主要是联比人户,并同时承担赋役、治安等多项管理职能。两税法实施后,各地税率由刺史裁定,各不相同。受限于基层财务核算能力,各地落实不同税率的单位主要是乡,由此乡逐渐向税率核算单位蜕变。为了使同一区域的税赋尽可能均平,乡的区划——同一税率的地界——越大越好,旧制以连比人户为目的,平均500户的区域必须要超越;但受限于当时的技术条件,乡又不可能无限扩大,“通县均纽”——更勿论“通州”甚或“通路”,实不可能。因此中唐以降,乡分不断进行并合,至北宋中期,乡的功能完成从联比人户到核算税率的转变。

此后,由于乡所管辖的人户规模和地域范围大大超过旧制,职能也相对单一化了。因此地方政务的实际运行中,不可能再以乡为基本单位来落实赋役、治安等职能。于是在乡之下,管理层级细化,从唐代以乡为基本籍帐管理单位,以里作为具体的催税执行单位,转变为北宋中期以后主要以乡为税率基本核算单位,以都保为基本催税单位,以大保或甲作为具体的催税执行单位,形成三级管理机制。

北宋中期以降,都保制已成为最重要的基层管理体制。但包老师指出,宋代的地方志中,县以下记载几乡几里的“乡——里”编排仍占据绝对多数,都保在多数地方志中则不见踪迹。对这一现象,包老师认为,尽管乡——里制度已经被取代,但作为一种地域单位,不论在地方行政还是人们的日常生活中,都仍然扮演者不可或缺的角色——地域标识。因此,地方志的记载与具体的史实之间是存在错位的。而都保只有在稳定下来、并充分地域化之后才能成为新的地域标识。

藉此,包老师引入他讲座的第三部分,即地方志中的地名叠加现象。对此他从张铉《至正金陵新志》中的一段令人疑惑的记载入手:

乡里见史志者……《乾道志》乡各书里,《景定》始遗之,今故老知者亦鲜。盖初以乡统里,宋末易里之名曰保,或曰管,曰都,由是相袭而失古矣。

据前所知,北宋中期以降,乡村基层管理制度已经从乡里制转变为乡都制,至宋末已实行了一二百年,而张铉却说乡里制度“宋末易里之名曰保,或曰管,曰都”,这显然与学界认识不符。沿着北宋中期以降“乡里”作为地域标识的思路,包老师指出南宋中后期以降,乡都制度也逐渐地域化,这一过程至宋末元初基本完成。因此,《至正金陵新志》所载并非乡村基层组织的变更,而是乡都组织在地域化之后作为新地名取代旧地名的现象,是地域标识的更替。

梳理完以上内容,包老师对讲座内容做了总结。他指出,纵观而言,自唐末至北宋中期,是乡村基层组织第一轮地域化过程(乡里);从北宋中期到宋末元初,为第二轮地域化过程(乡都)。这些地域标识与实际的乡村基层组织之间、不同地域标识之间前后叠加是常见现象,这会加重历史现象的复杂性。这种历史记载与史实之间的“错位”,是学人需要应对的主要难题。“备谙土俗”,即既着力于对帝国制度地方化现象的抽丝剥茧,更用心对地方性历史文献不同叙述目的保持一种清醒认识,就成为我们认识文本背后蕴藏的历史真相的不二法门。他还告诫,讨论帝制时期乡村管理制度,要防止将传统的州县政区等级概念引入其中,试图仿照国家正式行政层级去理解与描述完整的乡村管理体系,结果或许会背离史实。县衙以下的基层管理单位,虽然相互之间有时会表现出一定的管辖与从属关系,但各自往往因特定功能而存在,也不一定有职权完整的管理人员,不能以正式的行政区划视之。