2020冈博尼年度讲座

由OCAT研究中心和北京大学人文社会科学研究院共同主办的“OCAT研究中心2020年度讲座”于2021年1月15日至17日在线举行。本次年度讲座邀请到著名艺术史学者、日内瓦大学教授达瑞奥·冈博尼(Dario Gamboni)作为主讲人,以“现代主义、无偶像论与宗教”为题,展开为期三天的讲座。以下是第一场讲座实录,扫描文末二维码可收看直播回放。

第1讲

“摩西区分”与现代主义

主讲人冈博尼教授

第一讲的题目为“‘摩西区分’与现代主义”。冈博尼教授首先谈到21世纪以来出现的偶像破坏运动。例如,伊斯兰教极端主义者假借宗教意义上的偶像崇拜为由,来为其破坏古代墓葬和纪念碑的偶像破坏行为辩护。西方媒体将这类事件冠以“复古”(“archaic”)的标签,甚至将伊斯兰极端分子与欧洲中世纪和新黑暗时代的人作比。但冈博尼教授对此却持不同的观点,认为这类事件是复杂的,在某种程度上可以被视为是一种政治交流形式,其信息传递的对象是庞杂的。 冈博尼教授曾在其名为《世界遗产:护盾还是标靶?》(“World Heritage: Shield or Target”)一文中,以2001年发生在巴米扬(Bamiyan)阿富汗塔利班摧毁当地佛像的暴力事件为例,阐述过该观点。冈博尼教授认为阿富汗塔利班此举旨在对话大致两类人群:一是本土层面的,针对聚居于巴米扬山谷的什叶派少数民族哈扎拉族(the Hazara)——身为逊尼派穆斯林的塔利班一直企图控制的群体。这些佛像是当地民俗中的一部分,因此摧毁它们是具有象征意义的;二是国际层面的,因为联合国拒绝承认塔利班政权,并对阿富汗前伊斯兰文化遗产的安危感到担忧,所以摧毁这些属于该文化遗产一部分的佛像可以被理解为对被国际社会排斥的一种复仇行为。但塔利班信徒却为他们的破坏行为辩称这些佛是偶像,并且曾被崇拜,因此应该被摧毁。综上,若冈博尼教授的理解是成立的,则意味着塔利班信徒将佛像置于他们对伊斯兰教的首要理解之下,佛像被定义为“偶像”,但却将其作为艺术品和文化遗产符号进行攻击。冈博尼教授认为,塔利班政权这种迫使佛像回归到其原本的宗教功能,并对其行使所有者最激进的权利,即摧毁它们,可进一步理解为一种对安德烈·马尔罗(André Marlraux)提出的“世界崇拜 (World Cult)”的拒绝。冈博尼教授认为,塔利班政权的拥趸用来解释辩护其偶像破坏行为的宗教论据不能完全站住脚,但无论他们真正的内心立场是什么,都只是为了吸引追随者,使他们在伊斯兰世界里争取合法性和权威性的斗争中占据有利地位。

冈博尼教授曾在其名为《世界遗产:护盾还是标靶?》(“World Heritage: Shield or Target”)一文中,以2001年发生在巴米扬(Bamiyan)阿富汗塔利班摧毁当地佛像的暴力事件为例,阐述过该观点。冈博尼教授认为阿富汗塔利班此举旨在对话大致两类人群:一是本土层面的,针对聚居于巴米扬山谷的什叶派少数民族哈扎拉族(the Hazara)——身为逊尼派穆斯林的塔利班一直企图控制的群体。这些佛像是当地民俗中的一部分,因此摧毁它们是具有象征意义的;二是国际层面的,因为联合国拒绝承认塔利班政权,并对阿富汗前伊斯兰文化遗产的安危感到担忧,所以摧毁这些属于该文化遗产一部分的佛像可以被理解为对被国际社会排斥的一种复仇行为。但塔利班信徒却为他们的破坏行为辩称这些佛是偶像,并且曾被崇拜,因此应该被摧毁。综上,若冈博尼教授的理解是成立的,则意味着塔利班信徒将佛像置于他们对伊斯兰教的首要理解之下,佛像被定义为“偶像”,但却将其作为艺术品和文化遗产符号进行攻击。冈博尼教授认为,塔利班政权这种迫使佛像回归到其原本的宗教功能,并对其行使所有者最激进的权利,即摧毁它们,可进一步理解为一种对安德烈·马尔罗(André Marlraux)提出的“世界崇拜 (World Cult)”的拒绝。冈博尼教授认为,塔利班政权的拥趸用来解释辩护其偶像破坏行为的宗教论据不能完全站住脚,但无论他们真正的内心立场是什么,都只是为了吸引追随者,使他们在伊斯兰世界里争取合法性和权威性的斗争中占据有利地位。

随后,冈博尼教授谈到了另一场、时间距离我们更近的偶像运动。该运动由一众积极分子领导,旨在抗议社会的不公平及针对各种群体和少数族裔的歧视。他们把目标对准了雕像和纪念碑,因其象征着具有一定大众影响力的意识形态。例如,2015年南非开普敦大学的塞西尔·罗兹像,以及2017年北卡罗纳州达勒姆市的联盟雕像被拆除这两起事件。冈博尼教授认为,这些事件的背后,是一场不太成熟,但仍可与在1989年中欧和东欧共产主义政权倒台后的余波中兴起的反偶像浪潮相提并论的革命。冈博尼教授认为,上述事件与德国著名艺术史家马丁·瓦恩科提出的论点相左——瓦恩科认为,法国大革命以来,发达国家围绕“纪念碑崇拜”达成共识,政治上的偶像破坏运动已经成为过去,最多只在第三世界中存在现实意义。然而事实并非如此。

比较这两个偶像破坏运动,冈博尼教授认为它们在很多方面都存在不同:一个是以散布恐怖并且试图回归一个所谓的昔日辉煌的理想状态为目的的恐怖主义;另一个则是以对社会进行改革并促进平等为蓝图的行动主义。但同时它们也存在某些共性,其一是它们都以历史遗迹为攻击对象,其二是它们都炮制并散播了有关破坏的图像本身的重要价值,而这个重要性等同于甚至超过了破坏行为本身。这点观察和雅希·埃尔斯纳教授对古典时代存在的偶像破坏的分析结论不谋而合,即“实际破除形象”与“公布破坏行为”是偶像破坏行为中的一个孪生过程。这一孪生过程的重要性和平衡度,随着进入数字时代后,制作和传播图像以及视频的速度与效力的增加,而增强和进化。这样的现象,促使破坏行为与其描述性表现(descriptive representation)之间已几乎无异,甚者观众的参与程度几乎不亚于犯罪者。这同时也进而佐证了讲座一开始提到的,ISIS在巴尔米拉的偶像破坏行为并非如西方媒体所说,是“复古”的,而是彻头彻尾的当代的产物。

这些偶像破坏运动还有一个共同特点是它们都树立并信奉一种非此即彼、敌我分明的价值观的截然对立。这种划分不禁使人联想到德国埃及学家扬·阿斯曼的“摩西区分”理论。阿斯曼认为,从阿肯那顿开始的一神教的构成要素中存在一种真神与伪神,真正的宗教与虚假的宗教,纯洁与不洁之间的对立。特别值得注意的是,前者是定义在与其敌对面——后者的反差之中的,而不洁表现在于图像以及图像崇拜之中。一神教的不宽容还体现在其断绝了外来神在自身传统中找到对应神的可能,并在世界和神之间划出了一条必须始终保持且至高无上的界线,例如犹太教、基督教和伊斯兰教这类“有经宗教(religions of the Book)”。

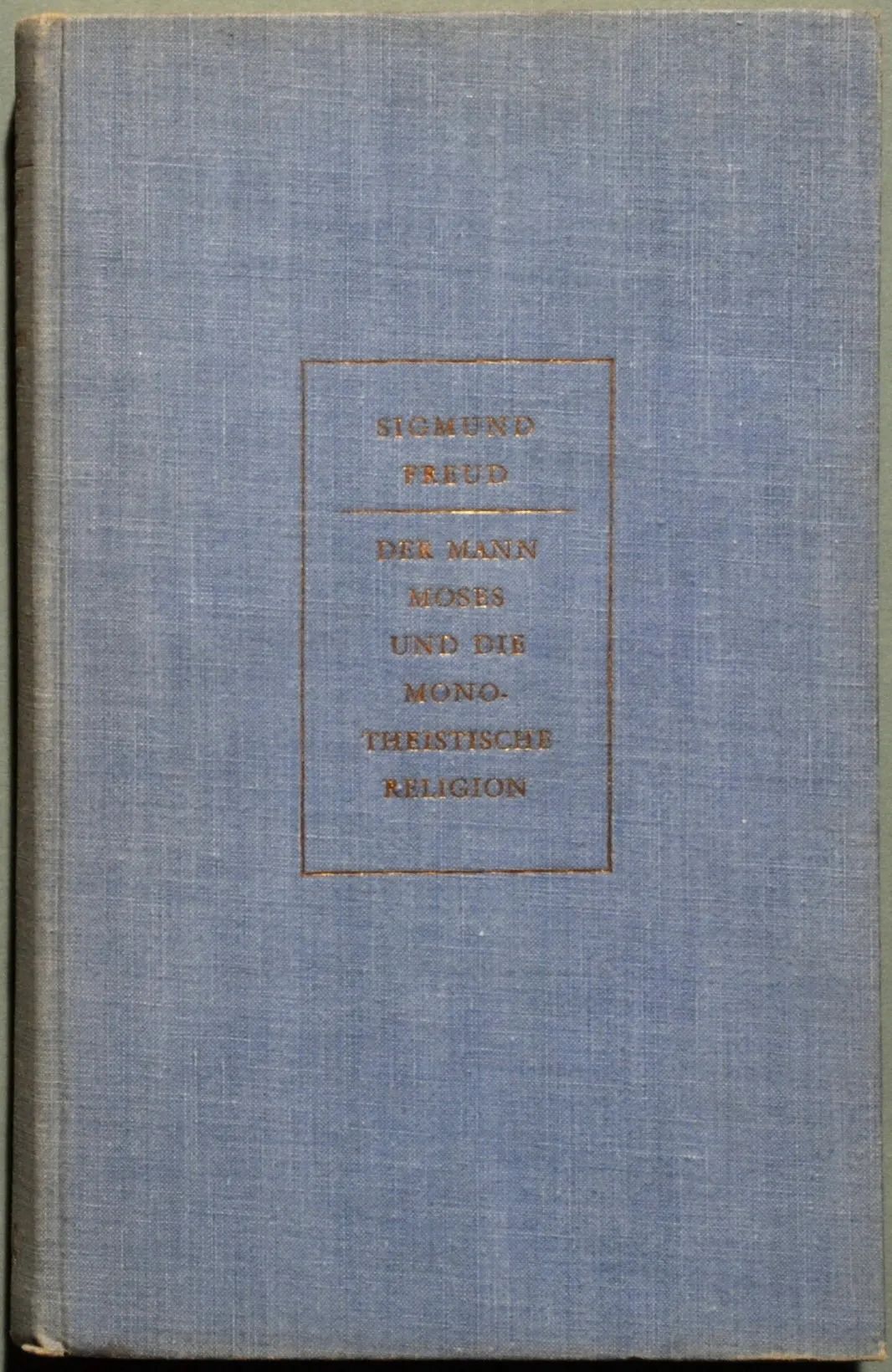

阿斯曼关于“摩西区分”与“一神论的代价”的论述产生了重大影响,但它们也同时受到很多来自后世诸多方面的批评。例如,另一位作者盖·斯特罗姆萨认为,基督教不宽容的根源是基督教为在古代晚期各派宗教冲突中确立自己的权利地位,与宗教观念的转变有关,而与其一神教的传统无关。尽管如此,冈博尼教授认为,虽然阿斯曼的“摩西区分”这一概念的历史有效性可能会被其当时先入为主的成见,以及其受制于在其所描述的历史阶段之后发展而来的理论观念这一现实所弱化——正如沃洛金所说,后期一神教信仰、弗洛依德的著作《摩西与一神教》、鲁道夫·奥拓(Rudolf Otto)对于“神圣(the sacred)”这一概念的解读,以及基督教本身,特别是路德宗(Lutheranism)的教义理念等,对阿斯曼理论的形成有强烈影响——但阿斯曼所提出的“摩西区分”这一概念,与现代语境的相关性却恰恰相反。冈博尼教授试图进一步探讨和开拓这种相关性、这一概念对现代世界的启发式潜质,通过建立这个联系,从而进一步打开宗教与美学之间关联的可能性。

阿斯曼关于“摩西区分”与“一神论的代价”的论述产生了重大影响,但它们也同时受到很多来自后世诸多方面的批评。例如,另一位作者盖·斯特罗姆萨认为,基督教不宽容的根源是基督教为在古代晚期各派宗教冲突中确立自己的权利地位,与宗教观念的转变有关,而与其一神教的传统无关。尽管如此,冈博尼教授认为,虽然阿斯曼的“摩西区分”这一概念的历史有效性可能会被其当时先入为主的成见,以及其受制于在其所描述的历史阶段之后发展而来的理论观念这一现实所弱化——正如沃洛金所说,后期一神教信仰、弗洛依德的著作《摩西与一神教》、鲁道夫·奥拓(Rudolf Otto)对于“神圣(the sacred)”这一概念的解读,以及基督教本身,特别是路德宗(Lutheranism)的教义理念等,对阿斯曼理论的形成有强烈影响——但阿斯曼所提出的“摩西区分”这一概念,与现代语境的相关性却恰恰相反。冈博尼教授试图进一步探讨和开拓这种相关性、这一概念对现代世界的启发式潜质,通过建立这个联系,从而进一步打开宗教与美学之间关联的可能性。

由此,冈博尼教授提议,因为现代主义具备一种对立抗争式的特征,所以它可以被统归在“艺术宗教(religion of art)”的余波之中,并且可以被视为一种阿斯曼所述的“反宗教(counter-religion)”,即,被它的目标和敌人所定义,践行着“标准倒置(normative inversion)”的原则,强调着“纯洁”与“不洁”、“真理”与“虚假”之间的对立关系,并承诺着某种“救赎(salvation)”。而现代艺术对历史主义的谴责,则可以与阿斯曼的“摩西区分”相类比。这里,冈博尼教授表达了对蒂埃利·德·迪弗(Thierry de Duve)观点的认同,认为在20世纪,从价值论角度上对艺术的好坏区分已经被替代,取而代之的是艺术与非艺术在本体论角度上的差异。真艺术与非真艺术之间的对立正如真宗教与伪宗教之间的对抗。冈博尼教授甚至认为,极端一点来讲,现代主义的使命是呼吁倡导废除传统,重塑洁净的“白板”状态(tabula rasa)。

对谈

本讲讲座还有幸邀请到北京大学历史学系教授颜海英、广州美术学院教授王玉冬、杭州师范大学艺术教育研究院副教授诸葛沂、中国美术学院副教授万木春与谈。对谈嘉宾从不同角度分别抒发了对于讲座主题和内容的见解,并对主讲人提出了自己的思考和疑问。

与会学者线上合影

接下来,颜海英教授对本次讲座进行回应。颜海英教授首先出,指出“摩西区分”是阿斯曼文化记忆理论的核心概念,特指在创立一神教的时候,人们通过改写过去的集体记忆来塑造现代的文化身份,所创造出来的人为区分,以此划分真和伪。这个区分一旦出现,就在宗教和文化的层面产生出不断地分裂的身份认同和表达。这个分裂至今仍在延续。但是既然这是人为构建的区分,也就是可以解构的,当真实的埃及被发现,真伪就会被颠倒。这就如同18世纪启蒙运动的时候,斯宾诺莎等人就将埃及与埃及所代表的宇宙论重新扶正作为救世的良药。而一神教内部的矛盾纷争从十字军东征一直延续到今天,宗教暴力只发生在一神教文明系统内部。重新审视“摩西区分”,不仅对理解现代主义,也对理解和消除现在世界上的文明冲突,特别是在东方文明中找到解决这种冲突的启发,都具有非常重要的现实意义。因此,冈博尼教授提出了一个很具有探讨价值的问题,颜海英教授所回应的第一点,并非弗洛伊德和阿斯曼用后来的理论去解释古代,而是他们在古代的论述中找到了他们的理论依据及启发。

那么埃赫那吞和摩西到底是什么关系,简单的说,埃赫那吞是一个有历史没有记忆的人。他被人们在记忆中删除了上千年,直到19世纪初发现他的都城和纪念物,埃赫那吞才被发现。而摩西是一位记忆中的人,没有一条史料或者考古证据证明这个人存在过,但是他却在人们的记忆中名垂千古。关于埃赫那吞的宗教改革,颜海英教授强调到,最重要的并不是对抗宗教是如何产生的,而是对抗宗教如何在埃及文化的母体中产生。也就是埃赫那吞的宗教和后来的一神教之间是什么关系,这是一个非常重要的问题。一神教是在古代的文化母体中基因突变出现的,如果想找到消除矛盾的良药,应该回到最初分裂的那个点。

阿肯那顿躯干,约公元前1352-1336年,

石灰岩,53.3 x 33 x 40.6厘米,

布鲁克林博物馆,查尔斯·埃德温·威尔伯基金会。

埃赫那吞是埃及18王朝的国王,他是人类历史上首位提倡只信奉一个神的国王,因此西方许多学者称他为“人类历史第一人——第一个现代人”。他只信奉阿吞神,而这个神是明确的、可以感知的,它与后来的耶和华等看不到、听不到、不在现实世界的至高神是不同的。因此,埃赫那吞的神是实实在在存在的。但这个时期,埃及并不否定其他的神,其他的神是作为阿吞神的显现存在的,因此,一切的神都在这一个之中,这是众神的源头。后来的一神教则指出,只有这一个神没有其他。一神教的发展,经历了这样几个阶段:万物同源即所有神都源自于一个神;只有一个神是至高、排斥其它神的存在。

颜海英教授还在破坏偶像的话题中提出,出于政治目的的偶像破坏从古到今都是一样的,这种行为是没有现代和古代之分的,应该区分它与反偶像运动。比如说,埃赫那吞在界碑上指出“我的碑在将来不能被人抹去,不能被人洗掉和破坏”,但这一切后来都发生了。在埃赫那吞宗教改革时期,他毁掉、破坏了阿蒙的形象,在改革失败之后,他自己的形象也遭到了同样的毁灭、破坏。他的神庙被拆成了很多碎块,用作其它建筑的填充物。出于政治目的破坏偶像被称为除忆(删除记忆)的行为,这种专门破坏的行为不仅是为了破坏,还将破坏的过程告知世人。冈博尼教授提到现代恐怖分子在破坏偶像的时候要进行录制、传播,古代也有同样的做法,只不过是用不一样的方式进行展示。直到现在我们看到世界各地的有目的的破坏偶像运动,其实都是一样的,这是一种消除记忆式的破坏。

颜海英教授还具体指出,古代埃及破坏偶像的“破坏手法”。首先他们的破坏是有选择的,并不是破坏所有的图像,如果图像被抹去后刻上了十字架,表明这是基督徒所做的破坏。并且他们通常破坏人物形象的眼睛,他们称之为“罪恶之眼”,破坏这些形象的基督徒是埃及本土人,并不是希腊人或罗马人。另外一个细节是古埃及很多图像中鼻子和嘴的部分被破坏了,颜海英教授举出了一个与对抗宗教异曲同工的例子,在埃及文化中“赐予生命”的仪式中,我们可以看到代表生命的符号——国王加冕时洒出的水,这个水珠就是“生命之水”,很多浮雕都有这种仪式;另一个仪式是“开口大典”,木乃伊在下葬之前以及雕像刚完工之后,需要拿着法器对着鼻子和嘴念咒,让他们恢复五官的功能。这两个仪式都是对着雕像或浮雕鼻子或嘴的部位,因此我们可以发现,在破坏偶像运动中对于鼻子和嘴的破坏是有针对性的,是对埃及文化极为了解的人所为。这便是冈博尼教授所提到的,“摩西区分”中对抗传统的破坏者是传统内部的人,只有内部的人才有资格成为革命者。

颜海英教授表示,在反偶像运动中,其针对的并不是图像本身,而是图像背后的仪式及其所表达的观念,即人神关系,上古时代宇宙观中,人和神同时存在于一个物质世界,彼此是一种互惠关系,通过仪式、魔法,人和神可以沟通,处于和谐的关系中。一神教中的神是至高的,是人永远不可企及的。因此,颜海英教授认为反偶像运动所反对的,是古代的世界观。

王玉冬教授的回应题目是“‘图像破坏’‘图像冲突’的再思——三个相关个案”。首先王玉冬教授对于“iconoclasm”一词的中文翻译进行了讨论,在《牛津英文词典》中,它所指向的是“image”“representation”及“breaking”三个单词,所以中文直译为“图像破坏”。我们现在使用“图像破坏”这个词的时候,其意义远远超越了以往狭义的拜占庭“圣像破坏”。它现在包括对物体、身体、建筑、景观、传统、范式的破坏,这便建立了一个非常宽泛的语义场。而当图像破坏运动发生时,又常常带有强烈的“剧场性”“表演性”“戏剧性”和“轰动效应”。

王玉冬教授给出了中国美术史上的三个个案:第一个是发生在元明易代时期的“图像破坏”,即元代初年对宋陵的发掘和对西湖景观的改造。这场运动以佛教之名破坏传统汉地的文化景观,这在后来的明代成为一个轰动事件。它不仅是打破某一个画作或雕像,而是对于一个文化系统的破坏。在明代,当汉人政权得以重新建立之后,明代文人开启了对杨琏真迦像图像破坏的反击运动。第二个个案是“乾隆的图像鉴赏/图像破坏”,即乾隆皇帝在传统汉地画作上增添题记和题跋。当然,在很大程度上这是对汉地文人画创作行为的沿袭,不过,如果从现代西方文物保护的角度看,它自然也是一种图像破坏行为。而且,这行为本身又具有“游戏感”,近乎一种戏剧行为。第三个个案的主题是“谁拥有传统?佛像的庄严、修缮与保护”,讨论几年前四川村民对于佛像的重新妆銮。这些村民世代居住于这些地区,有他们自己的审美观,认为自己拥有对佛像进行“妆銮”的权利。

诸葛沂教授的回应题目为“摧毁和震惊:从前卫艺术到前卫主义”。在《老天你知道这多不容易》这幅作品中,背景以一幅苏格兰国旗为背景,用香烟拼凑成一个巨大耶稣圣像,从偶像破坏的角度它融合了国家、宗教、渎神、吸烟以及死亡的主题。在当下的偶像破坏运动中,它呈现出一个多意的文化语境。

诸葛沂教授将“摩西区分”与德·迪弗指出的前卫艺术机制进行区分。“摩西区分”是将宗教中的真伪之分,这种区分更具体的表现为犹太人和外邦人、基督徒与异教徒、穆斯林和不信者之间的差异。这种知识和文化上的区分,建构了一个不仅充满意义、身份、方向,而且还充斥着冲突、不宽容和暴力的宇宙。德·迪弗指出的现代主义前卫艺术机制中,现代主义艺术家以“弑父”形式向前辈说话并渴望被承认。但是“父亲-大师”是失踪的收信人,公众(现在和未来的收信人)才是表达的对象,他们从“沙龙”便开始一如既往地能给艺术家以承认,恰如博物馆因赋予当下艺术家与前辈大师相同的展览场所而肯定了前者一样。在现代主义艺术家中,如马奈抛弃了明暗技法,塞尚抛弃了线形透视,立体派抛弃了欧式几何空间,早期抽象派抛弃了具象。这些“抛弃”被记录在一系列艺术杰作中,构成了现代性的判例。

诸葛沂教授总结指出,前卫艺术家似乎将“摧毁和震惊”作为一种宗教仪式,将作品挤进“艺术的神殿”,只管信众,不顾公众。这便可能是冈博尼教授发觉并指出警示的原因。

对谈最后是万木春教授的回应,题为“偶像破坏运动中的艺术家”。万木春教授十分认同冈博尼教授讲座中所传递的一个核心价值观念,即一个人群所信奉的是非观念,不应该强加给另一个人群。由此展开回望历史,万木春教授谈到了法国大革命时期的艺术破坏行为,以及当时一边是街头巷尾艺术品在不断被焚烧,国王与贵族的雕像被摧毁;而另一边是卢浮宫的成立与对外开放,这样一种“破”与“立”共存的奇观。他指出是斯坦利·伊泽尔达(Stanley J. Idzerda)第一个用“偶像破坏”这个术语来描述法国大革命中的破坏古迹行为。在革命的浪潮下,皇家绘画暨雕刻学院的艺术家们也被这股革命的浪潮裹挟着,不得不做出改变:有的艺术家,例如维基·勒布伦夫人(Elisabeth Louise Vigée Le Brun)选择逃往国外;有的,比如像安格尔(Inger)的父亲,又或是我们都熟知的达维特,这些在革命前创造旧时代偶像的艺术家们,被迫改作新时代的偶像。万木春教授由此认为,艺术破坏这样一个复杂命题是难以简化为一个概念来讨论的。

随后,万木春教授谈到,法国革命政府对旧艺术最初并不是一概要催坏的,革命政府也不得不从旧艺术中选择出一些,将其认定为法国历史文化遗产,创建了文物委员会对其采取保护措施。然而当革命超出革命政府的控制时,旧文物便难以幸免。文物委员会甚至不得不亲手摧毁圣德尼修道院教堂里的五十座历代法王墓。最后革命政府耻于承认他们对旧艺术的大规模破坏行为,将大量的混乱和破坏转嫁归结到英国间谍身上。

万木春教授继续谈论法国大革命说,法国大革命后王家绘画暨雕刻学院被解散,随后成立了两个新的机构以替代其旧有职能。其中一个机构是巴黎高等美术专科学校(现在多译作“巴黎高等美术学院”),行使美术教育职能;另一个机构是法兰西美术学院(现也常译作“法兰西美术院”),代表学院权威。需要特别注意的是,法兰西美术学院是法国历史上第一次用美术(fine art)这一词汇,来涵盖绘画、雕塑、建筑等诸多艺术形式。所以万木春教授认为,回顾法国大革命艺术破坏的历史,值得深思的一点是,它在破坏了艺术之后,使得“艺术”这个概念在法国得到承认并开始大规模的传播开来。这是在“破”中“立”起来的一面。

万木春教授继续谈论法国大革命说,法国大革命后王家绘画暨雕刻学院被解散,随后成立了两个新的机构以替代其旧有职能。其中一个机构是巴黎高等美术专科学校(现在多译作“巴黎高等美术学院”),行使美术教育职能;另一个机构是法兰西美术学院(现也常译作“法兰西美术院”),代表学院权威。需要特别注意的是,法兰西美术学院是法国历史上第一次用美术(fine art)这一词汇,来涵盖绘画、雕塑、建筑等诸多艺术形式。所以万木春教授认为,回顾法国大革命艺术破坏的历史,值得深思的一点是,它在破坏了艺术之后,使得“艺术”这个概念在法国得到承认并开始大规模的传播开来。这是在“破”中“立”起来的一面。

最后,万木春教授简单谈到了他认为的冈博尼教授演讲中所关注的“偶像破坏”一词的三个方面:一种是和艺术无关的,例如在古代世界里,对宗教造像发生的破坏;另一种是对于某种具体的艺术趣味的破坏,例如上面提到的法国大革命的例子,它将旧艺术当作封建偶像来进行破坏。但与此同时万木春教授也补充说明道,偶像破坏运动的艺术和非艺术两个方面有时是无法完全割裂的,这与冈博尼教授提及的图像的审美性“aesthetic”和非审美性“non-aesthetic”一样是同时并存的。偶像破坏的最后一种是对艺术观念本身的破坏。这种艺术破坏将“艺术”本身视为偶像崇拜,而且这种破坏在我们所处的时代正在进行——这种“去除艺术”的观念在现代研究中颇为流行,比如将文艺复兴以来的艺术视为欧洲中心论。认为传统意义上的艺术欣赏是人们被旧世界所规训的结果,属于恋物癖,等等。

末尾,万木春教授总结到,偶像崇拜是难以避免的。我们应该避免的是,不同人群之间互相以自己的偶像为标准,来破坏对方的偶像;或是在破坏自己的偶像的同时,强迫别人也破坏其偶像。“己所不欲,勿施于人”;但实际上,“己所欲”,也应“勿施于人”。

讲座回放