|

2019年6月10日晚,“书志学和书籍史系列”讲座第十三讲在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“纸与中国古代书籍”,国家图书馆研究馆员杜伟生主讲。与谈人包括北京德承贡纸坊创始人贡斌,国家图书馆馆员易晓辉、赵大莹,北京大学中国古代史研究中心教授史睿,中国社会科学院古代史研究所研究员陈志远等。文研院学术委员、北京大学历史学系教授荣新江出席并参与讨论。

杜伟生是国家图书馆古籍修复方面的专家,在长期工作过程中积累了关于中国古代书籍用纸材料和工艺方面的丰富知识,是少有的在传世文献、出土实物与工艺实践三方面都具备扎实基础的学者。本次讲座,他从书籍的纸前史、古代的纸加工、纸书的装帧史、纸书与古代技术文化的关系四个方面介绍了纸作为书籍的物质载体形塑中国古代文明的里路。

讲座伊始,杜老师首先表示,在纸的发明以前,中国古代书籍的物质载体已有竹简、木简和帛书三种,它们和纸书的关系密切。尤其是最后一种帛书,其采用的帛纸可以认为是最早的纸,而从装帧的角度看,帛书已经具备了册页制书籍的所有要素。从东汉蔡伦造纸开始,到了唐五代时期,纸的种类大大丰富,包括蔴纸、皮纸、藤纸和竹纸。除了竹纸,其他三种纸都可以在已经出土的敦煌遗书中找到实物。

纸的种类不断增加体现了古代纸加工技术的不断发展。就传统工艺而言,一般包括打纸和潢纸两个步骤,前者是将纸由生变熟的过程,后者主要是染色。《齐民要术》中记载有“凡打纸欲生,则坚厚特宜入潢”。由于加工工艺的不同,逐渐形成了包括造槌白纸法、造金银印花笺法、造松花笺法等不同方法,而打纸也逐渐成为一个特定行业,宋人《梦梁录》就记载了“打纸作”这样的专门从事打纸的场所。纸的加工工艺也带有地域性,这体现在纸的帘纹方向上,北纸用横帘(也叫侧理纸),南纸用竖帘。

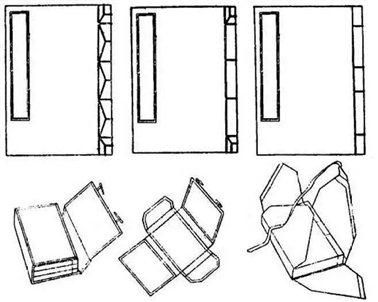

在介绍了纸的基本知识后,杜老师结合自己在古籍修复中的经验,用丰富的实物图片向大家展现了纸书装帧的演变历史,并指出书籍装帧形式变化的决定性因素是纸的薄厚。比如,卷装在宋代之后逐渐消失,是因为纸越来越薄——一方面方便着墨,另一方面节省成本。纸的质量优劣、薄厚、制作精细是否直接影响书籍的装帧形式和使用寿命。宋代以前,书籍多用手写,用纸一般都比较厚,大多在0.8毫米—0.13毫米之间,这时的书籍装帧多采用卷装形式。到了宋代,印刷术蓬勃发展,书籍生产达到了一个前所未有的高峰。这时,为了降低书籍的制作成本,书籍用纸同唐代比薄了许多,一般在0.06毫米—0.08毫米,其最薄者已达到了0.05毫米左右。由于书叶较薄,书籍如果还采用卷装的形式,在卷收时就会有一定的困难。这样,书籍的装帧也随之发生了改变,由卷装变为册页式的蝴蝶装。之后,为适应更薄的书籍用纸,加快书籍装订的速度,包背装、线装等装帧形式逐渐发展起来。

基于敦煌遗书的修复经验,杜老师进一步总结了唐五代书籍用纸的特点。自2003年下半年开始到2005年3月止,杜老师经手登记了敦煌遗书修复档案300余条,经过整理修复档案记录,他发现敦煌遗书用纸的特点如下:就装帧而言,多用卷装;就用纸类型而言,蔴纸、皮纸、藤纸三种都有;就用纸规格而言,长度多集中在40厘米—50厘米,宽度多集中在25厘米—30厘米之间,厚度多集中在0.08毫米—0.18毫米之间。此外,杜老师还重点介绍了梵夹装与经折装的关系。前者是古印度写有佛教经典的贝叶经特有的装订形式,在隋唐时期传入我国:后者则由于佛经的不断翻译,古人模仿梵夹装而发展出的一种装订方法,之后普遍流行,也成为中国古代书籍比较常见的装订形式,在唐、五代、宋元都有经折装的实物。

最后,杜老师从古代技术文化的角度分析了纸在中国古代文明史中的重要价值和地位。第一,在造纸技术史上,竹纤维造纸是一个里程碑式的事件,为后世用木材造纸提供了技术上的准备。第二,宋代是书籍用纸的分水岭。印刷术的普及满足了当时社会日益扩大的文化需求。印刷书籍的数量较唐五代时期大大增加。印刷用纸越来越薄,降低了书籍印制的成本。第三,线装书的出现是装帧技术的重要发明,既简化了装订工序,也提高了劳动效率,为书籍的大规模生产提供了技术条件。

讲座结束后,诸位专家学者热烈讨论。史睿指出,纸不仅是中国古代书籍的载体,也是世界各国文明的物质载体,在文化史上占据非常重要的地位。 但由于学科限制和观念上的忽视,以往针对纸的研究主要在技术工艺方面,因此未来需要更多的研究者根据自身特点在传世文献、出土实物和技术工艺三者的结合中,对中国以纸为核心载体的文明进展体系进行更深入的研究。贡斌则结合自己长期从事古代造纸工艺复原的经验,指出我们现在常见的手工纸在古人眼里其实都只是半成品,而纸工艺不断演进的最大动力出于人们追求知识生产和流通的速度,只有越来越快才符合社会的需求。易晓辉从造纸工艺的角度解释了目前没有发现宋以前竹纸实物的原因:宋代竹纸能够保留是因为竹纸的制作工艺发生了变化,再加上雕版印刷的流行,书籍数量有比较大的提升。由此可以看到,书籍的历史其实是生产原料、加工技术、使用习惯共同演进的一个过程。陈志远提出,书籍的文本性和物质性密切相关。例如从梁朝开始,古人开始在引书时添加某书某卷作为标记,这和当时佛教盛行、佛经大量翻译有关。佛经在文本结构上主要以“品”为单位,长度往往超过书籍的一卷,引用时取“某卷”更为方便。就书籍史研究而言,陈志远认为一个亟待深入讨论的问题是中古时期的人如何通过当时的技术手段迅速分类、管理本土和域外知识。赵大莹则以自己在国家图书馆从事外文善本和特藏书籍整理工作为背景,就中西书籍史研究给出方法上的建议。荣新江从敦煌学研究出发,指出以往的研究对于敦煌遗书的物质性的重视还远远不够,对胡语文献的研究也应该结合中亚地区在书籍制作与生产工艺的交流做进一步深化。 但由于学科限制和观念上的忽视,以往针对纸的研究主要在技术工艺方面,因此未来需要更多的研究者根据自身特点在传世文献、出土实物和技术工艺三者的结合中,对中国以纸为核心载体的文明进展体系进行更深入的研究。贡斌则结合自己长期从事古代造纸工艺复原的经验,指出我们现在常见的手工纸在古人眼里其实都只是半成品,而纸工艺不断演进的最大动力出于人们追求知识生产和流通的速度,只有越来越快才符合社会的需求。易晓辉从造纸工艺的角度解释了目前没有发现宋以前竹纸实物的原因:宋代竹纸能够保留是因为竹纸的制作工艺发生了变化,再加上雕版印刷的流行,书籍数量有比较大的提升。由此可以看到,书籍的历史其实是生产原料、加工技术、使用习惯共同演进的一个过程。陈志远提出,书籍的文本性和物质性密切相关。例如从梁朝开始,古人开始在引书时添加某书某卷作为标记,这和当时佛教盛行、佛经大量翻译有关。佛经在文本结构上主要以“品”为单位,长度往往超过书籍的一卷,引用时取“某卷”更为方便。就书籍史研究而言,陈志远认为一个亟待深入讨论的问题是中古时期的人如何通过当时的技术手段迅速分类、管理本土和域外知识。赵大莹则以自己在国家图书馆从事外文善本和特藏书籍整理工作为背景,就中西书籍史研究给出方法上的建议。荣新江从敦煌学研究出发,指出以往的研究对于敦煌遗书的物质性的重视还远远不够,对胡语文献的研究也应该结合中亚地区在书籍制作与生产工艺的交流做进一步深化。

|