书志学和书籍史系列

2018年11月11日上午,文研院“书志学和书籍史系列”讲座在北京大学静园二院111会议室举行,主题为“海外得知己——《七经孟子考文补遗》的西渡与东归”。日本京都大学文学研究科东洋史学专业博士生瞿艳丹主讲,北京大学中国古代史研究中心副研究馆员史睿主持,北京大学历史学系教授辛德勇、中国社会科学院历史研究所副研究员王天然、清华大学历史学系副教授马楠、中国人民大学文学院讲师蔡丹君、中国社会科学院历史研究所助理研究员石洋出席并参与讨论。

瞿艳丹博士

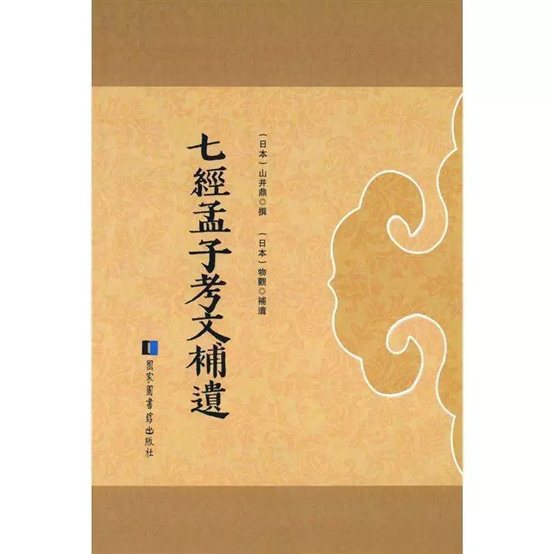

十八世纪前期,日本学者山井鼎赴足利学校参校诸经,著有《七经孟子考文》(下简称《考文》)。幕府第八代将军吉宗赞赏其功绩,命荻生徂徕之弟北溪校订《考文》,即为《七经孟子考文补遗》(下简称《补遗》),并刊刻《补遗》,传入中国。此书后被收入《四库全书》,又经阮元覆刻出版,颇得清代学者重视。后再度传回日本,受到吉田篁墩、松崎慊堂、狩谷棭斋等考据学者的推崇。这次报告主要关注《补遗》的修撰、刊行以及在中日朝不同区域间的流传过程,以此透视其产生的学术影响,并利用近年来新出影印材料,兼论《考文》所用諸本信息,还原山井鼎的工作过程和阅读谱系,加深对其所处时代的认识。

日本足利学校

讲座第一部分,瞿艳丹详细探讨了《补遗》的成书过程。她介绍道,先行研究对《补遗》刊行经纬已有不少细致的梳理,但由于前辈学者不曾利用宫内厅藏《补遗》精写本,也未曾考察《补遗》从《考文》写本到《刊本》的过程,故有必要对此过程再作分析。现存《考文》及《补遗》的版本情况如下:《考文》写本正本今藏京大附圖,其两个重要副本,一藏天理大學,一藏宫内厅。物观(即荻生北溪)对《考文》的宫内厅写本进行校雠,所得《补遗》有一精写本藏于宫内厅,又有《补遗》副本今藏内阁文库,由此刊得《补遗》的享保刊本。享保刊本传入中国,四库本与收入文选楼丛书的阮元小琅嬛仙馆本即据此本刊刻。

《七经孟子考文补遗》书影

瞿艳丹首先关注的问题是物观补遗的经过。她利用物观《补遗叙》、徂徕门人宇佐美潜水《杂著》、《德川实纪》中有关《补遗》校雠工作的内容与宫内厅《补遗》精写本三十二册卷末识语比对,发现各书对补遗工作的完成时间记载不一。瞿艳丹综合山本岩等学者的看法,认为补遗工作实为一年半之久(享保十五年三月完成),《杂著》属于潜水晚年的回忆录性质,故而时间记述发生偏差。另一问题是,《补遗》的宫内厅精写本是否为《幕府书物方日记》所载之写本?瞿艳丹通过比较《补遗》的宫内厅精写本与内阁文库所藏写本的封面颜色,发现后者与《幕府书物方日记》所记更为接近。接下来的问题是,如果内阁文库所藏写本真是当日《幕府书物方日记》所记的那本,那么宫内厅精写本的性质又是如何?《图书寮典籍解题》称宫内厅精写本为“原本”,則其成立时间应该是《考文补遗》写本中最早的一部。而《幕府书物方日记》则称“此度板行,謄写卅二冊《考文补遗》奉上”,則入藏御文库的这个写本似乎发生在刊板之后,或刊板过程中,那么就不会是《补遗》最早的原本,而是稍晚的副本。另一例证是,宫内厅《补遗》精写本没有物观、徂徕序,而内阁文库《补遗》写本有序,且在物观之前有职官名,形式上与享保刊本《补遗》更为接近。瞿艳丹认为,内阁文库写本可以视为宫内厅精写本的副本。但实际刊刻过程中,《补遗》的副本或许不止一部。

《考文补遗》刊刻过程是怎样的呢?瞿艳丹利用《享保撰要类集》中所收录的记载《补遗》刊板梓行始末的文书,为我们还原了这一过程。首先是刊本的页数问题。从《考文》到《补遗》写本再到《补遗》刊本,总页数有差別,承担刊刻工作的书物问屋最早估算的页数和最后实际刊刻的页数也有不同。其次是刊行花费问题。瞿艳丹比对了书肆负责人来往文书中所记载的定价、支出等信息,推测书肆改变了原定的刻板方案,直接以原本上板,省下了一笔开销。

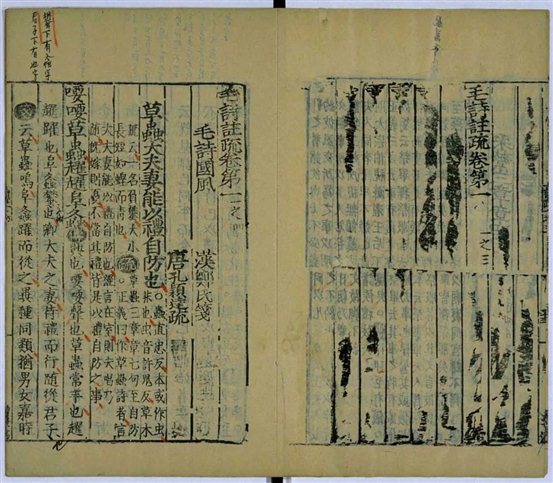

在第一部分的最后一节里,瞿艳丹首先介绍了承担刊行任务的十一家书肆的信息,直观地展现了江户时代的书籍出版情况。其次,瞿艳丹为我们展示了《补遗》的宫内厅精写本、内阁文库写本、内阁文库所藏享保刊本相关内容同一位置的书影,并分析了《考文》写本、《补遗》写本、《补遗》刊本中对同一经文考订的具体用例。通过这些比对工作,瞿艳丹认为,宮内厅《考文》写本完成度很高,《补遗》写本及刊本的校对工作也相当严格。但物观补遗全在山井鼎既定的格式之下,使用诸本也沒有超出山井鼎所用范围,且沒有“谨按”内容,只是纯粹的校讎,故物观等人的学术思想难以通过补遗体现。《补遗》比《考文》虽多出一百余页,但并非所有补遗工作都称完善。最后,瞿艳丹强调,必须补充的一点是,反映在山井鼎手校嘉靖本《十三经注疏》上的校勘信息,还有许多未曾体现在《考文》中。

讲座的第二部分主要讨论《补遗》的西传问题。首先是《补遗》如何从日本传入中国的问题。前辈学者如狩野直喜、大庭修等,一般根据太宰春台刊《古文孝经》中的相关记载,认为是“估客”伊孚九将《补遗》传至中国。瞿艳丹综合山本岩的观点,认为第一位将《补遗》带到中国的人究竟是不是伊孚九,很难下结论。幕府最初“无比郑重”地送去的《补遗》或许只有一部,后来清人又访求购得“五六部”《补遗》。

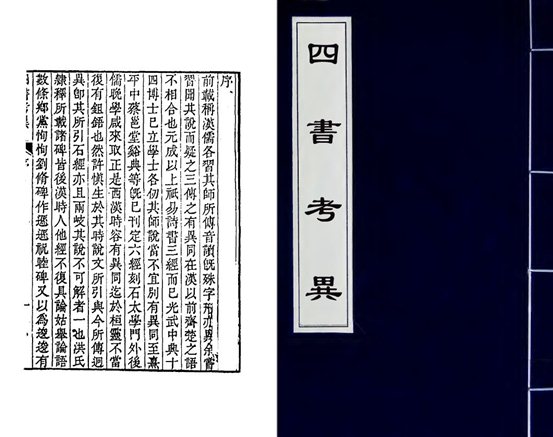

接下来的问题是,《补遗》如何在中国为清人所识?清儒对《考文》及《补遗》学术价值的评价如何?瞿艳丹介绍,对这些问题,前辈学者已有充分的讨论。她展示了翟灝《四書考异》总考中所记载的材料,其中记载,乾隆辛巳年翟灝通过杭世骏向汪启淑借得《补遗》,十年后,杭州汪鹏至日本买回皇侃《论语义疏》,上呈四库全书馆。她还根据《两浙輶轩录》中的“汪鹏小传”补充介绍了他往来日本求书购书的过程。在这一部分中,瞿艳丹自己所关注的问题是阮元覆刻《补遗》所用纸张。她指出,日本书物问屋印书时使用的纸张是陆奥檀纸,而阮元見到的“菭纸”,应当为近藤重藏在《正斋书籍考》中提到的“美浓十文字纸”,即以“十文字法”抄制而成的美浓和纸。

《四書考异》书影

讲座第三部分主要讨论《补遗》的东归及其对当时日本学界产生的影响。《外船赍来书目》之享和元年的書目中提到了九十四部阮刻《补遗》,比当日西传之数壮观许多。且书目将《补遗》与倭纸嘉庆板《十三经注疏》并列一处,很能反映当时留心清朝学术的日本读书人关心之所在。而当《补遗》东归之后,首先对此做出回应的是近藤重藏,他受阮元工作的影响,试图做出一个五经定本,但最终未能实现。《补遗》东归带来的更为直接的影响在于,日本学者们发现山井鼎的著作在中国引起的反响,使得原本沉寂的山井鼎引起当时日本学界的关注。一个突出的代表即是松崎慊堂,他建议西条藩为山井鼎立后嗣璞助,并命其往足利学校校讎经书,继续山井鼎的事业。这些事迹皆可见于《慊堂日历》、广瀨旭庄的日记,以及后来由旭庄日记辑出的《足利学校见闻记》。在这一部分的末尾,为了直观地展示书籍的流转状况,瞿艳丹展示了狩谷棭斋手校阮元小琅嬛仙馆本的校语。她认为,这些校语可以反映日本学者对《考文》的关注和对清代学术的吸收方法。放在狩谷棭斋的时代来看,这些校语也是明治维新之前日本学界关注重心转变的一个侧面。

京都大学人文科学研究所藏山井鼎手校嘉靖本《十三经注疏》

讲座第四部分关注的问题在于《七经孟子考文》所用諸本信息。首先,山井鼎撰写《考文》参考了哪些书?瞿艳丹指出,由于足利学校对观书的严格限制,解决这一问题所能参考的文献十分有限,主要有长泽规矩也所著《足利学校贵重特別书目解题》一书。但随着近年来足利学校藏书的各种影印本的面世,《考文》所用底本的原貌得以重现。在此基础上,瞿艳丹利用足利学校藏书目录、山井鼎手校嘉靖本《十三经注疏》识语、《七经孟子考文》凡例,对山井鼎所用《周易》《尚书》等八部经书的版本信息一一做出梳理,还原了山井鼎的工作历程及阅读谱系。

以上四个部分的报告结束之后,瞿艳丹总结道,刊行《补遗》是幕府的官方文化事业,用力用心,最终其价值也如愿为中国学界所识。《补遗》流传至中国,又以覆刻本的形式更多地回流日本,这已是日本学界早已津津乐道的佳话。但其实,《考文》并非当时日本主流学风的产物,山井鼎去世后很长一段时间,日本学界都没有在他已有的研究基础上有真正的进展。直到松崎慊堂等考据学者的出现,才对山井鼎的工作有所回应,但时代已近变革之际。幕末明治之间,书籍流散、名门衰落,学问的好尚有极大改变,也出现了更多丰富的资料。而当年山井鼎在足利学校近三年每日不辍的校书,嘉靖本《十三经注疏》上留下的校語就是他作为考据学者日益精进的明证。狩野直喜曾强调山井鼎学问的独创性,对当时日本学术风气有所批评。我们还原他的工作过程、阅读谱系,还原他在《考文》之外留下的信息,也可以对其所处的时代有更深刻、具体的认识。瞿艳丹总结自己的研究思路和关注重心,提出了对书籍史研究的思考。她的书籍史研究,着重突出了版木、用纸装订、封面、工价、出版商书籍流通的方式及路径、书籍的阅读及收藏、书籍与学术风气的关系等问题。此外,瞿艳丹还提出,希望今后如足利学校所藏珍本之类的海外典籍能更多地被人目睹、使用。

此外,瞿艳丹还补充介绍了十八、十九世纪朝鲜学者对《补遗》的接受情况。她指出,早在十八世纪中后期,朝鲜通信使已在日本得到了有关《考文》和足利学校所藏古本的信息,但当时给他们介绍这些信息的日本儒者也对山井鼎的著作不甚了然。在当时的日本儒者看來,显然是伊藤仁斋、荻生徂徕的学问更值得介绍给朝鲜通信使。朝鲜学者之注意到《补遗》的价值,要等到清儒翻刻《补遗》之后。

讲座最后,史睿老师首先对报告的内容及意义作了总结和评议。史睿着重指出报告中对山井鼎手校嘉靖本《十三经注疏》校语的梳理,对中国学界重视明清版本很有启发。随后,瞿艳丹与王天然、马楠、石洋、蔡丹君老师对日本学者训典法、日本书册印刷、《补遗》传入中国的地点等问题进行了热烈讨论。随后,辛德勇教授提议,对《考文》及《补遗》的研究,可以进一步深化到山井鼎思想体系的归属问题。他积极评价了瞿艳丹对《考文》及《补遗》精细深入的研究,并由此谈到,在当代历史学研究中,要更加注重科学实证的价值。