|

2019年9月21日上午,“文研三周年”系列学术活动之一、跨学科对话“思想史与艺术史”在北京大学第二体育馆B101报告厅举行。文研院学术委员、复旦大学文史研究院及历史系特聘资深教授葛兆光,浙江大学艺术与考古学院院长白谦慎担任与谈人,浙江大学艺术与考古学院教授薛龙春主持。

近年来,思想史与艺术史学领域对图像的关注与日俱增,将其作为承载信息的又一重要载体,对图像的研究视角和方法也发生了鲜明转向。就思想史而言,学者不再拘泥于仅仅把图像当做文献的旁证,而更加注重图像本身的色彩、位置、结构等元素,试图使它本身就成为史料;就艺术史而言,学界也将研究视域从纯粹的审美或技术分析,转向了图像背后的时代思想和价值观念。基于上述研究转向,思想史和艺术史之间出现了对话的契机和必要。

论坛伊始,两位与谈学者分别结合各自领域的研究现状,对思想史和艺术史的融合问题进行了详细阐释。葛兆光教授首先讲述了思想史视角下的图像研究。在他看来,有三类图像对传统帝国政治史的研究格外关键。其一是舆地图。它不仅反映了帝国范围的变动,更代表了帝国开疆拓土的历程和权力的延伸。古代军队占领某地,首先要做的便是“收其图籍”,这体现出地图的政治意蕴。而且舆地图往往超出科学、准确的要求,如清代光绪年间官方赠送给日本使臣的东亚地图中,就特地将日本的面积画大,以便日本使臣高兴。其二是职贡图。它描绘各国使者前来朝贡的景象,这是对中华帝国辐射和影响空间的描述,表现着帝国的笼罩天下意识。其三是蛮夷图。它直观反映了古代中国内部的族群差异,暗含着时人对“我者”和“他者”的区分,如清代的《番社采风图》、《滇夷图》、《黔苗图》等。上述图像深刻反映了历史中国的内与外,展现了传统帝国对自身、对周边、对世界的认识。

接着,葛兆光教授重点解读了思想史与艺术史的融合问题。就图像研究而言,二者的侧重略有不同——前者侧重于落入俗套的、不断重复、看似平庸的图像,后者侧重于超出常规的、有创造性的图像。但近年来,二者的研究视角却在不断趋近,愈发关注“冰山之下”的平民世界,着眼于一般人的所思所想,并由此产生了对话和交融的广阔空间。但与之相伴而来的忧虑是,艺术史在广泛借鉴政治史、文化史、社会史等其他学科研究方法的同时,会不会逐渐丧失了自身的主体性,也就是艺术史的优势和特色?艺术史家的视野愈发向外围扩大,研究艺术品的收藏、品鉴、制作甚至市场的流通等等,是不是变成了政治史、社会史、文化史,他们究竟是“研究艺术品的历史学者”还是“研究艺术品历史的学者”?

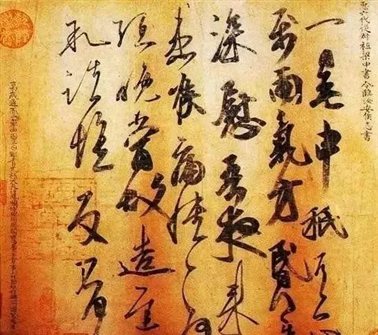

白谦慎教授针对葛兆光教授提出的疑惑,提出了自己的思考。他首先阐述了艺术史受思想史影响巨大的原因。从思想的角度解释艺术,是现代艺术史颇为流行的研究范式,特别是解释古代艺术现象的绝佳法宝。以书法为例,许多学者都曾试图探寻书法风格背后的思想渊源,如郭沫若曾撰文《<兰亭序>与老庄思想》,康有为的碑学研究与其变法思想相辅相成,今人也常将禅宗思想与北宋书法艺术联系在一起。这是因为在中国古代,平民识字率并不高,书法成为精英上层的艺术。而精英留下的思想文化素材十分丰富,所以研究书法很容易从思想史的视角入手。

不过,白谦慎教授也有诸如“怎样逃离思想史”的相似忧虑。近年来,艺术史研究尝试从物质文化的角度入手,一定程度上规避了从思想的角度解读艺术的范式。仍以书法为例,物质文化的变迁对古代书法艺术产生了显著影响,如邢义田、孙晓云、何炎泉曾就桌椅传入对古代书写姿势的影响进行过详尽探讨和论辩。而当今艺术史学家有关艺术品鉴赏、艺术品市场结构的分析,也是一种“逃离思想史”的尝试。然而即便如此,艺术史学在进行此类研究或传统的艺术分析时,也习惯于挖掘甚至“制造”艺术背后的意义,从而难以摆脱思想史潜移默化的影响。如何寻求艺术史的本体特征与研究内容,仍是一个待解的命题。

主题发言后,两位与谈学者集中围绕“寻求艺术史的独有阵地”问题,从风格分析在艺术史研究中的地位、艺术史家的独有经验、精英与平民艺术等三个方面分别展开了对话。风格分析在艺术史研究中的地位,始终是颇具争议的话题。葛兆光教授认为,风格分析曾是艺术史研究中极为关键的内容,它不仅是分析艺术品好坏的手段,更是鉴别艺术品真伪的工具。然而风格鉴定高度依赖个人经验,而不同的鉴定者对风格甄别又存在很大分歧,甚至作出截然相反的判断,这使得风格分析的结论“不可检验”。因而风格分析是艺术史研究最珍贵的内容,也是最危险、最容易出现失误的部分。

白谦慎教授对此深表赞同。在他看来,风格分析之所以难以成为当代艺术史的研究核心,主要源于两方面原因。其一是风格分析自身存在争议性。诚如葛兆光教授所言,由于艺术鉴赏者本人的知识结构、审美意趣迥乎不同,对同一件艺术品的鉴定往往存在争鸣,甚至出现双方阵营争执不下、大打出手的局面。要真正化解上述分歧,并不能通过风格分析,而是通过文本等其他形式的文献加以佐证实现的。由于中国自古以来就有重文字而不重图像的传统,因此,在未来的艺术史研究中,图文互证仍是风格分析以外的重要方法论。其二是风格分析难以适应外部学术评价体系的变化和与西方对话的现实需要。当前美国艺术史学术范式的转变,已经使风格分析和鉴定学成为“学术食物链”的最下端;基于风格鉴赏的札记、品评至多可作为注脚现身于学术期刊,而难以作为正式的学术论文发表。反观国内研究现状,虽然学术环境更趋多元化,风格鉴定学仍是艺术史界格外关注的热点话题,具有较强的现实价值,但其分析过程和结论很难转换成现代的学术语言表述出来,进而与西方学界展开广泛对话。简言之,风格分析的确是艺术史研究中不可或缺的重要组成部分,但受制于主客观因素,难以成为当前艺术史学分析的主流范式。

既然风格分析难以开辟艺术史研究的自有阵地,随之而来的问题是,艺术史学家的独有经验能否成为学科的独特价值?葛兆光教授继续以书法为例,阐释了经验的意义和缺陷。初涉书法艺术的人往往遵循类似“永字八法”那种笔画、结构、技法,但真正高明的书法家在书写时,往往强调不囿于技法约束,而是进入“心忘于笔、手忘于书”的境界。这是书法艺术家个人经验的体现,但问题是,这种经验很难被语言描绘,也很难作为确定知识被传达。所以,有关艺术品市场、交易等问题的研究,实际上正是艺术史家避免这种个人经验,转而吸收经济史、社会史、政治史研究方法,形成的跨学科研究成果。

白谦慎教授也认为,独有经验的缺失,可能是当下艺术史研究的一大桎梏。在中国古代,精英上层普遍对艺术史常识和经验有所掌握,对彼此的品评语言也相当熟悉,艺术水准相对较高,进而形成了艺术品评的共同体;然而随着毛笔退出日常书写,许多与之相伴的经验和知识也趋于空白,人们必须专门学习、领悟这一领域才能获知一二,这就造成了对话基础的缺失和共同体的萎缩。另外,老一辈艺术鉴定家往往具有大量的实地考察经历,积累了丰富的知识和经验,这恰恰是年轻后辈学者所缺失的内容。当然,随着时代的进步,众多新式科学技术也将被广泛应用于艺术鉴定领域,有助于弥补艺术史学者自身经验的缺失。然而,由于当前对艺术品侵入性取样存在困难,这些技术的引进尚需时日,以大数据手段建立完整的风格谱系仍需要经历漫长的探索过程。

最后,双方就思想史和艺术史学研究的侧重点——精英和平民思想艺术的关系问题进行了讨论。葛兆光教授提出,关注普通民众的所思所想,是出于建立思想史连续性的需要。以往的思想史研究往往着眼于杰出天才的思想,将其作为时代的表征,然而如果我们将其置于原本的历史环境中,思想史似乎就出现了难以解读的跳跃性。例如,王充《论衡》中很难代表汉代一般人的思维取向;王夫之的思想也不宜作为明末清初典型的思想代表,因为其著作直到晚清才得以问世。上述跳跃性使得思想史学家的目光从精英思想转向了平民常识,从激流的浪花转向了缓缓流淌的河流,并希望从一般民众的思想取向中重建思想史的连续性。恰如日本学者丸山真男的比喻,一般知识、思想与信仰世界,正是思想史发展中“顽固而执拗”的低音。

白谦慎教授对关注平民世界思想艺术的研究取向表示高度认同。他指出,无论是政治学、社会学、思想史还是艺术史,都开始日益关注精英世界以外的日常生活,并试图寻找民众思想与精英思想的联系和区别。但是对于某些艺术形式而言,还要格外重视对“上层”和“下层”的区分,也即对所谓的“民众”身份的界定。例如,书法和书写是两个不同的概念,但区分标准并不在于书写者本身的身份、地位,而在于其书写水平是否高超。虽然古代青铜器铭文、敦煌写经的原作者身份不明,但依据其书写水平,仍可归入书法艺术的范畴。这与思想史研究中有关“上层”和“下层”的区分有一定的差别。

在提问交流环节,与谈学者就图像和文字研究中的偏见问题、经济文化史的研究路径、“图以载道”的真实意涵、思想史与物质变革史的关系等问题进行了深度交流和回应。葛兆光教授认为,要避免从单一维度理解艺术品。传统中国社会倾向于将文学艺术与政治、伦理、道德联系在一起,强调文艺的传播、教化功能,故有“文以载道”或“图以载道”的说法。但在鉴赏古典文学、绘画、书法作品时,倘若一味拘泥于挖掘其政治功能,而忽视了“文以娱情”的另一面,则会丧失珍贵的审美意趣和价值。

白谦慎教授则重点阐述了经济和制度变革对艺术史研究的深刻影响和促进。他指出,虽然每个国家、民族都有自己的艺术传统,但艺术史学科在中国的发展非常晚近,在成立之初甚至是一门“奢侈”的学科,艺术史教育也具有极强的地域性、差异性。然而随着改革开放的发展,艺术欣赏和品鉴活动已经成为普通民众日常生活的一部分,艺术史才得以在中国大地扎根,进而逐步扩大其受众群体。此外,经济和社会领域的深刻变革,也给思想史、艺术史学研究带来了丰富的新资源、新契机、新刺激。从这个意义上说,当今思想史和艺术史的蓬勃发展,仍要归功于时代变迁与社会进步。 (撰稿:毕悦) |