我的北大学缘

赵敦华

北大学生以“北大人”为荣,而对什么是北大人说法不一。有人说,只有本科、硕士和博士都是北大毕业的才是完全的北大人,有人说,北大本科生才是真正的北大人。无论按照哪种说法,我这个“外来户”似乎不是北大人。不过,想到孟子一句话,心里似乎踏实了一点。孟子说:“予未得为孔子徒也,予私淑诸人也”。我虽然不是北大诸位名家大师的授业弟子,但可以算是他们的“私淑弟子”。

我由私淑诸人而走上哲学道路。记得1965年上初三时,在中学图书馆借到中国青年出版社出版的《西方名著提要》,这套书包括自然科学部分和哲学社会科学部分,《西方名著提要》(哲学社会科学部分)从柏拉图的《申辩篇》《理想国》《会饮篇》和亚里士多德的《伦理学》《政治学》开始,直到尼采的《查拉图斯特拉如是说》,几乎囊括了所有西方哲学经典。虽然是提要,但一本也看不懂,正如亚里士多德说:“爱智慧源于诧异”,这本书留下的大量疑团,激发起我对哲学的无限兴趣,说它是我的第一本哲学启蒙书,一点不为过。一年以后,“文革”爆发,没有书看了,但家里仅存的1960年人民出版社出版的《马克思恩格斯文选》二卷本,仍可维持心灵的慰藉。这本书吸引我的,首先是关于西方哲学名著、作者和术语的注释,得到西方哲学史的零星知识。1973年后,情况稍有好转。我从新华书店购得四卷本的《马克思恩格斯选集》、普列汉诺夫的《论一元论历史观之发展》和《欧洲哲学史简编》等书,经常夜读到深夜。《欧洲哲学史简编》是北大老师汪子嵩、张世英、任华编写,1972年出版的,这本书唤醒了一直蛰伏着的西方哲学的兴趣。

1977年考上大学,被分配到中文系,我决心自学西方哲学,用的教材是北京大学哲学系编的绿皮本《欧洲哲学史》,以及北京大学外国哲学教研室集体编译的《西方哲学原著选辑》。《西方哲学原著选辑》是一套书,包括《古希腊罗马哲学》《16-18世纪西欧各国哲学》《18世纪法国哲学》《18-19世纪德国古典哲学》四本,除了这几本书,我还熟读北大哲学系老师发表的著述,有了报考西方哲学研究生的底气,1982年初大学毕业后考上了武汉大学陈修斋先生代招的西方哲学出国研究生。

《西方哲学原著选辑》

开学时第一次和陈修斋先生见面,令我惊喜的是,陈先生告诉我, 他也是北大人,西南联大跟着陈康先生学希腊文和希腊哲学,抗战胜利后随贺麟先生回北大任教,1957年1月在北大哲学系举行的中国哲学史讨论会,本来是要学习苏联日丹诺夫关于哲学史是唯物论与唯心论两军对阵的定义,不料陈先生和冯友兰、贺麟等老先生一起,在会上质疑这个定义。是年,武汉大学重建哲学系,陈先生和杨祖陶先生被调到武大负责西方哲学史教研室。陈先生还说,他今年招出国研究生,专门为此向国家教委打报告,要培养一个中世纪哲学的专家,因为中世纪哲学是我国西方哲学研究的一个薄弱环节。我熟知的那套《西方哲学原著选辑》,陈先生也参加了编译,这套书影响很大,滋养了建国后整整一代哲学工作者。陈先生讲,你看,中间缺了一本中世纪哲学,一下子就从古希腊罗马时期跳到了16世纪,现在要加强中世纪这个薄弱环节。陈先生帮我选的留学地点是比利时鲁汶大学,鲁汶大学是中世纪哲学研究的国际重镇,特别是研究托马斯主义的中心。我填好鲁汶大学申请表,很快就被录取了。

1983年7月,和陈修斋先生在鲁汶大学

在鲁汶大学留学六年时间里,我实际上完成了两篇博士论文,我在后三年写的博士论文题目是分析哲学,但因为受陈老师嘱托,前三年的本科和硕士阶段,留意要多选一些中世纪哲学方面的课。鲁汶每个课程都会开出比较重要的详细的书单,我按照这些书单购买和复印了不少资料,在搜集材料时,构思了这本书的框架,回国带回的资料,主要都是中世纪哲学的。回来以后,又从藏书丰富的北大图书馆补齐了一些材料,就开始写作了。这本书写得很用心,花了三年时间,终于写成了《基督教哲学1500年》。我完成了陈先生交给我的任务。

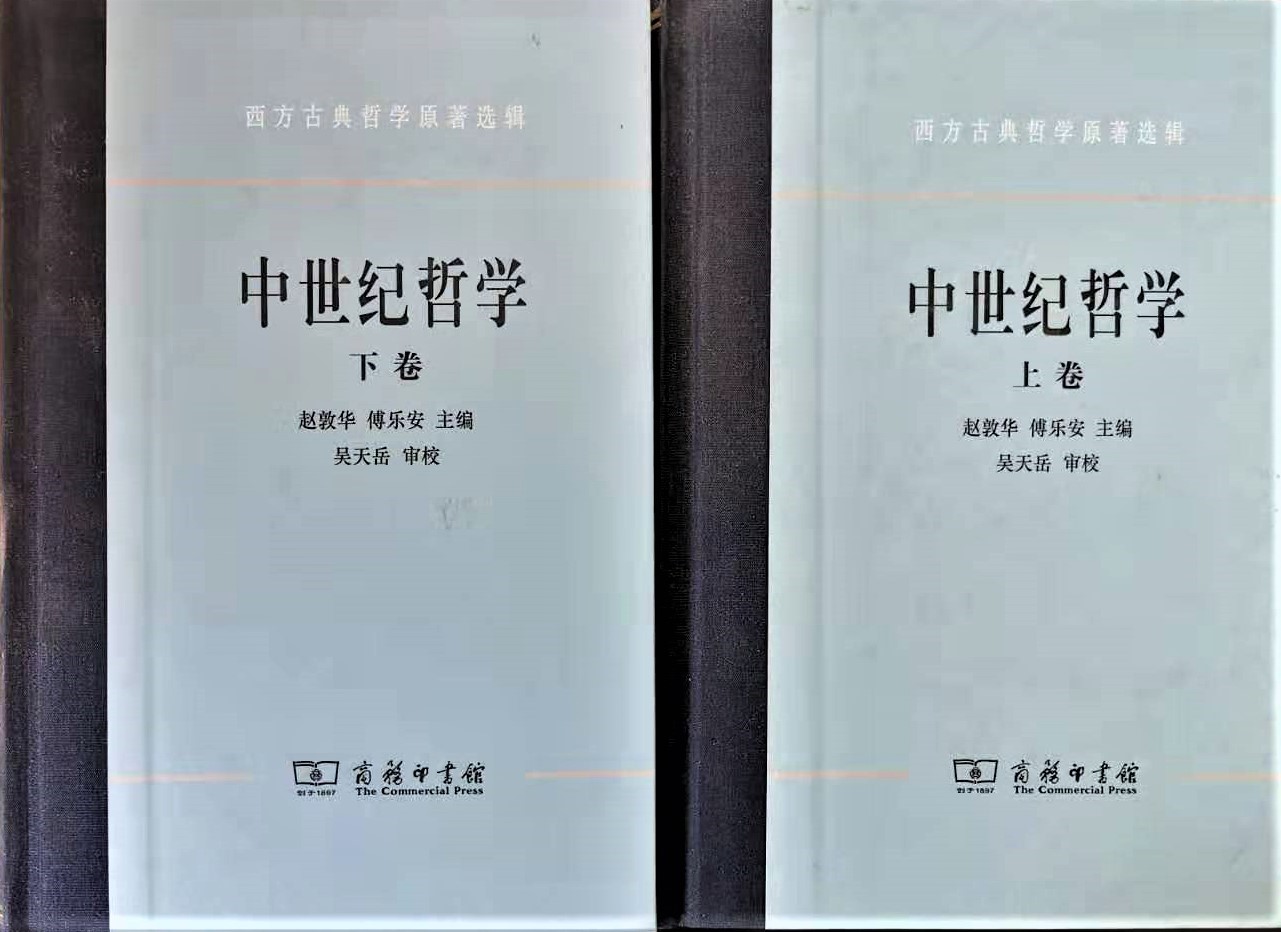

我回国之前,社科院哲学所傅乐安和陈先生的武大团队,开始启动编译《西方哲学原著选辑·中世纪哲学》,大部分译稿已经完成,但一直没有下文。10年之后,商务印书馆的北大系友陈小文博士要重新启动搁置多年的译稿的出版,我当然义不容辞。我和武汉大学段德智教授申请了教育部重点研究基地的重大项目《西方哲学经典翻译(中世纪卷)》,我们整理修订原译稿,请同行补充翻译了一些新资料,我的原则是,凡是陈先生曾经审阅过的稿件,一律原文照抄,一是翻译质量确实高,二是老师传授的学脉应该传承。需要交代的是,这本书的另一个主编傅乐安先生也到鲁汶大学当过访问学者,我在鲁汶认识了这位精通拉丁文的可亲可敬的学者,这本书的总审校是我回国后选派到鲁汶专攻古希腊中世纪哲学的吴天岳老师。可以说,这本书的问世源于北大外哲教研室上世纪60年代开始的《西方哲学原著选辑》的编写,陈先生推荐我到鲁汶留学是为了成全这套书,经过三代人的接力,《中世纪哲学》在2013年出版,终于完成了这个夙愿。

《中世纪哲学》

1988年6月,我从比利时鲁汶大学毕业前夕,向国内一些单位发出求职信,有些国内来的进修教师劝我:“别去北大,那地方压人。”我是按照当时《人民日报》海外版的招聘广告发信的,其他学校皆无回音,只有北大回信表示接收。我在北大既无老师,又无同学亲友,连一个熟人也没有,我的求职材料还是托我先半年毕业的留学生带到北大去的,听说学校的两个单位哲学系和外国哲学研究所都要接收我,仅从这一点看,我就知道北大不压人。通过博士论文答辩之后就立即启程来北大报到。光阴荏苒,十年之后,1998年北京大学校庆一百周年之际,编了《精神的魅力》文集。我以“有容乃大”为题,写了在北大十年的感言,最后有个结语:“有感于古人所说:‘江湖居大而处下,则百川流之’,我也想出来这么一句话:未名虽小而通五湖四海,则北大为大。”

黄枬森先生对赵敦华的推荐书

我对北大传统的认识,经过了由感性到理性、从个别到全体的过程。 “有容乃大”那篇短文只记录了洪谦、黄枬森、楼宇烈等先生大力推荐我的知遇之恩,在此之后,与以上和更多的北大哲学系前辈有了更全面、更深入的了解,我体悟到自己第一次写关于北大感言所用标题“有容乃大”的分量。北大之容,是“思想自由,兼容并包”的容纳,北大哲学之大,是“因自由,求真理,以服务”的博大,由此形成了北大哲学系。

有人说,北大哲学系有传统而无学派,重学风而薄门户,我觉得此说有道理。北大哲学系里被公认为大师级的学者多是某门学科在中国的创始者,如冯友兰、胡适对于中国哲学史,张颐、贺麟、洪谦对于西方哲学史,金岳霖对于逻辑学,宗白华、朱光潜对于美学,都是一代宗师。这些学科的全国从业者或多或少受到他们的影响,但却没有一人可以说某位宗师的唯一传人,没有听说有以北大哲学家命名的学派,也不能说存在一个“北大学派”。北大哲学门在开办时就有承袭晚清学术的经史学家和学习新学的留学生等多个来源,西南联大哲学系教师来自五湖四海。1952年的院系调整让全国哲学系都被汇集到北大,院系调整靠行政命令,似乎抒发了领袖“天下英才尽收囊中也”的情怀,北大哲学系教师却意外享受了“得天下英才而教育之”的快乐。其实真正得益的应该是学生,大师们为他们讲授各门功课,师出多门,不拘门户,没有壁垒。由于历史缘故,北大哲学系的学生历来都把全系特别是教研室的教师当作自己的老师,来自外校的也乐意自称是本校老师的私淑弟子。这当然不表明师生关系、同学关系不重要,而是说,北大哲学的传统不依赖师生、同门等人际关系而得以维系传承,这是 “关系社会”、“熟人社会”大环境中一片难能可贵的净土。

为张岱年先生祝寿

学术影响和学风传承是维系北大哲学传统的真正力量所在。学术影响和风气是无形的,也是真实的,是宽泛的,也是具体的。就我读过的前辈著作,以及受过的前辈亲炙而言,这个传统至少有四种类型。

一种是用线索贯穿史料的治学路数,冯友兰的中国哲学史是这方面的杰作。有人说他借鉴了西方哲学史的架构来裁剪中国思想史料,我看未必如此。晚清学术中已有“欲知大道,必先为史”的见识,章太炎明确提出“夷六艺于史”的主张。冯友兰的聪明之处是在古代文献中缕出子学、经学、佛学和理学的次序和理路,实与“以西解中”无涉。北大学者浸淫于史料的“块块”与线索的“条条”之间游刃有余,得心应手,即使在“革命阶级的唯物论与反动阶级的唯心论两军对阵”教条的禁锢中,也能藉着“历史与逻辑相统一”的方法,按照历史线索和具体观点编写内容详实的中西哲学史料。由此形成了一个好传统,每写一部哲学史教材,都要编写相应的资料选编或原著选读,除中西哲学史外,东方哲学史、现代中国哲学、现代西方哲学、中西美学史、西方伦理学史,皆是如此。黄枬森主编的《马克思主义哲学史》多卷本则把发展线索和文本材料合为一体。

还有一种是经典释义的蹊径,其承袭了考据学的传统,与西方古典学的风格接近。中国哲学中的小学难以与义理分割,文本注释更侧重于文意解释,而非字词疏通。张岱年的对史料的辨伪与证真、区分与会综、厘定史料的次序、训诂的原则等问题都有精辟的理论,他的《中国哲学大纲》是按照这种方法论对哲学范畴分门别类,不按历史线索。治西方哲学前辈们的翻译遵循“信达雅”之标准,注重词句格义和文本解释。陈康的《柏拉图巴门尼德斯篇》中注释多于译文,“反客为主”的文风体现了翻译者的主体意识。贺麟、洪谦、熊伟、王太庆、张世英等人的西方哲学译作和著述,使得西方哲学融入现代汉语的语境,依靠的是对中西思想的双向理解。

问题导向是北大学者研究的又一显著倾向,冯友兰的《新理学》《新知言》、金岳霖的《道论》和《知识论》、熊十力的《新唯识论》等,是这方面的代表。这些作品对主旨的辨析论证下深入细致的功夫,比哲学通史更能激发人的思考和讨论,这种哲学传统在西方被称作“苏格拉底方法”,在中国被称作“尊德性而道问学”,马克思主义称之为理论与实际相结合。

汤用彤著作代表的治学传统与上述三种都相关,但又难以归属于任何一种。《汉魏两晋南北朝佛教史》和《魏晋玄学论稿》等书的宗旨是“文化移植论中最根本的问题”(汤一介语)。这些书综合了前面三种类型中的“史料”和“线索”、“考证”和“问题”,不但史论结合,而且论从史出,用通贯的思想史切实解答近代以来所争论的外来文化与本土文化的关系问题。这样的学术批评史在国外很流行,不少新理论由此开出,我们现在十分需要弘扬这一治学方法。

北大哲学传统不止体现在书本上,更渗透在师生们教学、研究和交流的活动中。比如,在一场学术报告会上,一个老师依据新发现或自译的史料提出一个观点,听众中的同行、学生或问:你的材料可靠、全面吗?解决了什么问题?论证的逻辑是否有问题?能不能换个角度看?问答之间显出不同学风和理路在碰撞。

传统是一种活力,也可以成为一个包袱。任何传统,如果不更新,就会封闭而僵化,所以孟子在“予私淑诸人”之后,立即说:“君子之泽五世而斩,小人之泽五世而斩。”面对社会上“现在为什么没有哲学大师”的质疑,我们应把北大的哲学传统看作正在进行时,仍处在熔铸、发展、转型、变化之中。我最后寄语年青一代的北大人:在学术传统的大道中变动前行,“人能弘道,非道弘人”;在学术批评的长河里,长江后浪推前浪,一代新人胜旧人。

*讲述内容选自赵敦华老师著《我思故我道》。