卡尔·E·休斯克(Carl E. Schorske, 1915—2015),美国文化史学家,普林斯顿大学名誉教授,获得哥伦比亚大学学士学位,哈佛大学博士学位。二战服役结束后,休斯克先后执教于卫斯理大学、加州大学伯克利分校、普林斯顿大学。本文是1987年休斯克教授应美国学术团体协会之邀,担任哈斯金斯讲座年度演讲人时的发言稿。在演讲中,休斯克教授回顾了自己从求学到执教的学术生涯——缘何关注文化和政治的互动,如何正式走上文化史研究的道路,研究问题的几次转变、教学方式的改进创新……经由休斯克教授对个人经历和相关学术史与社会背景的讲述,可以看到社会历史境遇与个人学术旨趣之间的如何相互影响。同时休斯克教授强调历史语境,主张因时而变、与时俱进的学术理念,以及对学科分化的反思,对今天的学术研究仍有借鉴意义。本文选自《学问生涯》(道格拉斯·格林伯格、斯坦利•N•卡茨编,吕大年等译,浙江大学出版社,2018),感谢浙大出版社授权转载。

▴

《学问生涯》

(The Life of Learning)

[美]道格拉斯•格林伯格 / [美]斯坦利•N.卡茨

吕大年 等译

浙江大学出版社,2018年

如果我家里人的复述还算得上真实可信,那么我与学知世界的第一次相逢,应该是在纽约州斯卡斯代尔区刚进幼儿园的时候。[1] 为了让我们这些彼此陌生的小不点儿尽快熟络起来,我的老师豪尔小姐请同学们自己选唱一首歌曲给大家听。我愉快地演唱了德国歌曲《黎明》(“Morgenrot”)。这是一首比较忧伤的歌,是我在家里学会的。它讲述了一名士兵如何满怀宿命感地想象着自己在黎明时分作战身亡的场景。当时是1919年,美国人对德国佬仍然满怀仇恨。我这番表演让豪尔小姐感到怒不可遏。她拽着这位被她称为“小敌人”的手,把他径直押送到校长办公室。作为一名睿智的行政主管,校长倒是挺替我着想。她出面解决了这个政治和学业夹缠不清的难题,并把我立刻升到贝耶夫人任教的一年级。贝耶夫人是位好老师,她希望我多用功学习,但是别再唱歌了。

这段插曲就是我以后在学知殿堂里生平经历的预兆吗?几乎算不上。但它却在无意间成为我的一堂入门课,让我日后确立了自己的治学兴趣范围,即文化与政治的互动。

▴

卡尔·休斯克

(Carl E.Schorske, 1915-2015)

美国国家艺术与科学院院士

普林斯顿大学代顿-斯托克顿历史学教授

20世纪60年代早期,我在加州大学伯克利分校教授欧洲思想史时,会利用一部分课时讲解同类文化材料如何在不同的民族社会产生差异用途。有一天,我课上讨论的是威廉·莫里斯[2]和理查德·瓦格纳。这是两位截然不同的艺术家兼思想家。他们的思想智识历程,以及各自沿途停靠的文化驿站,却存在诸多重合。莫里斯起初用亚瑟王传奇来倡导美的信仰,后来成为北欧神话与民间艺术的挚爱者,最终则成了一名社会主义者。瓦格纳的行程路径与莫里斯相同,却循沿着相反的方向。他刚开始是一名社会激进分子,后来对北欧的萨迦史诗进行再次加工,最终则借助亚瑟王传奇里的英雄帕采法尔而建立了一种艺术的伪宗教形式。

在讲课途中,我眼前突然浮现出幼年时见过的一幅画作。画名为《加拉哈德爵士》(Sir Galahad),我原先以为它出自莫里斯的手笔。(这幅画后来被证实是乔治·弗里德里克·瓦兹[3]的作品,他当年与拉斐尔前派人士过从甚密。)我家里的是件彩色复制品,它就悬挂在楼梯中段位置的墙上。画中的俊美骑士体现出拉斐尔前派的最佳风格:他身穿锃亮的盔甲,一张敏感而兼具雌雄气质的脸庞,被神秘包裹在薄雾般的淡蓝色氛围里。

▴

Sir Galahad

George Frederick Watts

福格博物馆藏

讲课结束后,我回想起母亲当年对这幅画的钟爱,还有她如何喜欢莫里斯的《守卫格温妮薇尔》(Defense of Guenevere),以及维多利亚时期继司各特之后出现的中世纪文学复兴作品。我父亲却满不以为然。他对这位阴柔气质的加拉哈德爵士大肆鄙夷。瓦格纳的《罗恩格林》(Lohengrin)或《尼伯龙根之歌》(Nibelungenlied),才是他倾心爱慕的中世纪精神。父亲不仅喜爱瓦格纳的音乐,还推崇齐格弗里德这样的人物。按照萧伯纳在《完美的瓦格纳信徒》里的诠释,齐格弗里德是一位坚忍不拔的神话型社会主义者。[4]父亲也欣赏那位脾气暴戾的激进作家H.L.门肯,并且认同他从反女权角度对瓦格纳进行解读。对于母亲来说,瓦格纳歌剧里那种条顿民族特有的冗长枯燥,勉强还能够容忍。但她无法接受门肯那种粗暴生硬的雄性气概,或是我父亲欣赏的萧伯纳。

回想起父母当年围绕这些事情展开的激烈争论,我突然间意识到:我讲课时将莫里斯与瓦格纳进行反衬对比,基本上是没有摆脱早年家庭的影响。弗洛伊德可能会说,我在从事历史学家这一职业时,是通过某种升华的形式,来解决原生家庭环境里的某个问题。无论如何,这段往事让我充分意识到早期家庭的影响。它塑造了我的文化兴趣和象征性素养,并让我以此界定自己的人生。

就我所知,父母从未刻意要把我推上学术道路。他们两人都是自学成材,都非常尊重学识。但他们并未侧重培养我的专业学术能力,而是培养我的某种自然智性。听音乐会、看戏剧表演、逛博物馆,既是他们的休闲娱乐,也成为他们教育孩子的方法。他们不仅通过私人授课形式来培养我们的音乐爱好,还带我们去参观他们的合唱社团。在父亲为期两周的年假时间里,我们会乘坐火车或轮船到全国进行深度游览,包括康科德这样的新英格兰历史遗址,或缅因州的旧港口,我祖父隶属的纽约德裔军团在美国内战时的参战遗址,以及从费城到圣保罗沿途的东部和中西部大城市。

▴

The Defence of Guenevere

William Morris, Jessie M. King (Illustrator)

The Scholar Press, 1979

在完善所有这些精英式文化素养的同时,我父母还通过自身言行和规范,让我们对政治领域有所了解。我父亲是德国裔雪茄制造商之子,他继承了这份社会属性模糊不清的产业所伴生的基础禀赋。作为一名年轻的纽约客,父亲曾经参加亨利·乔治和塞斯·洛的市长助选,还追随过激进派自由思想家罗伯特·英格斯。尽管父亲原来的职业是银行家,然而第一次世界大战却让他成为终生不渝的社会主义者。作为反帝国主义者,再加上德裔后代的身份,让他对美国参战持有根深蒂固的敌意。我在他四十五岁时注意到,尽管他在政治思想实质上仍倾向于进步主义,但却因为这层敌意而带有一种愤懑和疏离的性质。我从他那里继承了德裔美国人的边缘感。母亲和父亲的差别在于,她是一名犹太人。我读高中的时候,她就遭遇过令人不悦的社会偏见,我因此获得了第二种边缘身份。也许这种边缘感加深了我对历史的痴迷,并且形成了我对待历史的态度:既要谨小慎微,又要置身其中。那段时间对于我来说,就像我父母感受到的一样,政治具有某种特殊的重要性。它既是生活中的关键决定力量,也是一种族裔责任。

1932年,我就读于哥伦比亚大学。学校的塞斯·洛图书馆[5]门前有一尊名为《母校》的雕像。它面对着的那片区域,是哥大校史上历次紧张事态的主要汇集地。这个区域的前端是第116号大街,它作为纽约市区的等分线而贯穿经过校园正中心;街道南侧耸立着巨大的花岗岩球形日晷[6],那里算是哥大的海德公园角。诺曼·托马斯曾经在此举办过数次集会。他在1932年的学生会主席投票选举中大获全胜。我到这里参加过牛津宣誓,并承诺永不支持我国政府参与一切战争。我还在这里满心疑惑地看到,当希特勒占领莱茵兰、墨索里尼入侵埃塞俄比亚之后,反战情绪如何缓慢发展为自身的对立面,也就是通过战争来反对法西斯主义。那时政治激进主义与校园叛逆并无任何关联,它只是让大学的智识生活更具活力。

▴

1903年,哥伦比亚大学Alma Mater雕像揭幕落座仪式

在哥大强力倡导的校园文化氛围里,历史女神克莱奥[7]仍然主导着多数课程的设置安排。由于当今各个学科已经互不相涉、区隔明显,所以我们很难回想起来:一种历史学的视角,曾经遍布于所有的大学课程。克莱奥女神在19世纪初废黜哲学而成为学知世界的女王,尽管当时她已经风采稍逊,却仍然拥有广泛影响。她掌控着哥大本科生唯一的一门必修课,即两年期的入门课“西方当代文明”。这门课的设计思路,循沿了20世纪初的“新历史”精神。“新历史”属于实用主义哲学、民主思想和社会激进思想的混合物,是詹姆士·哈维·罗宾逊、查尔斯·比尔德以及约翰·杜威灌注于哥大校园文化的内容。我们在第一年需要学完这门课指定的三册欧洲现代史教材:一册经济史,一册社会与政治史,另一册是思想史。我们的任务,是根据这些材料对欧洲的过去形成概要了解,以便过渡到二年级的当代美国分析课。

哥大本科生的主要课程架构,同样反映出历史学作为一种理解模式而享受的优先待遇。这迥异于目前绝大多数人文学科课程的主导方向,即侧重于学科内部分析与理论关注。哥大当年的文学与哲学专业,甚至是经济学的课程里,都渗透着探寻人类事务的历史视角。

我没有申报历史专业,觉得那样会束缚住自己。我转而申请了哥大两年期的人文学术讨论会。这种学习模式有助于一个人建构自己的研究计划。它主要集中于经典巨著的小组讨论。在研读方法上更侧重于古典主义精神,而不是哥伦比亚大学通行的实用主义文化。每次研讨会都采取小组学习形式,主持者是一批卓尔不凡的青年教职员,例如摩西·哈达斯与西奥多里克·威斯特布鲁克,或列昂纳尔·特里宁与雅克·巴赞。我目睹他们围绕文本而展开的心智之旅,这在我内心深处第一次唤醒了对于抽象理念的纯粹智性愉悦。

不过,我准备从事学术职业的想法却来得较迟。其实,我当时渴盼能靠演唱为生。我从中学阶段就一直在学唱歌。到了大学三年级,我逐渐明白到令人伤心的事实:凭我的嗓音质地,根本无法像自己梦想的那样靠演唱《歌曲集》(Leider)或某一类莫扎特作品谋生。在同一年里,我选修了雅克·巴赞的19世纪思想史。他当时还很年轻,讲课的题材覆盖面极广,研究成果也极精彩。学生们寥寥无几,却对他心悦诚服。巴赞当时正撰写埃克托·柏辽兹的传记,他把许多音乐方面的素材也贯注到教学当中。我跟同学们分享着这门课程逐渐带来的兴奋体验,同时也形成了比较个人化的看法:在思想史这片领域,我的两大非学术类爱好——音乐和政治,都可以拿来研究。我不必像寻常情况下那样对它们加以区隔,而是应该遵照时间发展的律令,来研究它们的相互关系。我准备继续探寻下去。

但有件事又让我望而却步。我觉得自己是智识之士,并且对各种观念思想感兴趣,但我真能够成为一名学者吗?奇怪的是,我在哥大的经验不足以提供任何答案。作为本科生,我只有一次被要求写研究论文。当时的书面作业都采取短文形式,一般是对某个议题或文本进行赏析和诠释,但无须特别留意当前学术研究状态,或是汇总实证材料来支持某项观点。我发现学术著作往往很无趣;而当它们真正打动或俘获我的时候,我又感到心惊胆寒,认为它们远远超出了我的仿效能力范围。

暗自下定的决心,就这样因为一缕苍白的疑惑色彩而变得暗淡。于是我转向其他人征求意见。有人安排我去见查尔斯·比尔德,他正在纽约市参加1935年美国历史协会的年会。比尔德端坐在宾夕法尼亚酒店房间的床上,屋子里的暖气热得要命。他对某一史学流派的畏首畏尾和繁缛琐碎大加嘲讽,认为它已经彻底丧失了在公民领域内履行批评职能的意义。他透露给我一个妙方,说这样就能够在学术界获得锦绣前程:“选取一种产自某个非洲殖民地的商品,例如锡。你的第一篇研讨会论文就写这个。你的学位论文也写这个。再把研究范围扩展到另外一个或两个国家,写一本跟它有关的书。只要对它朝思暮想,那么你的个人生计,还有你在学知殿堂里的尊崇地位,就能够得到保证。”

我拜访的第二位顾问是莱昂纳尔·特里林。特里林在反犹情绪仍然普遍存在的哥伦比亚大学当了六年讲师,其时已是第四个年头。他对我几乎是大发雷霆:作为半个犹太人,竟然想在萧条时期从事学术职业,这何其愚蠢!于是乎,我这两位悲观的顾问都根据个人经验发表了看法,而情况表明:在学术的崇高召唤和某些学院的恶心现状之间,还存在着一道鸿沟。不过,他俩谁也没提到让我倍感疑虑的核心问题,那就是我是否适合做学术研究。似乎没有什么解决办法,只能自己尝试一番。我在1936年秋进入哈佛研究生院时,算是处于某种被动接受的精神状态,几乎没有任何强烈的职业使命感。

从哥伦比亚大学转到哈佛,无论是在社会、政治还是思想层面上,都相当于进入了另一个世界。我在本科阶段对这两所学校形成的类型化看法,无疑也让我夸大了它们的差异。但这些类型化看法自有其现实根源。哈佛的外观结构本身,似乎就表明了一种看待大学与社会关系的理念,而这个理念与哥大迥然有别。

哈佛坐落在城区却并不隶属于它。哥大的塞斯·洛图书馆面对着城市街道,哈佛的怀德纳图书馆[8]则面对着哈佛园。哈佛园是一片绿地,它与周边城区尚有一墙之隔。哈佛的房屋建筑,不仅容纳了许多宽敞舒适的套间,还配备有带女佣的食堂、各自独立的图书馆和宿舍导师。它们表明了一种财富与学识的结合,而这两者之间相映生辉。无论哈佛体现出怎样的社会精英主义,它似乎都是不受政治压力影响的学术重镇。这和哥伦比亚大学有所不同。哈佛校园里没有球形日晷那样的标志场所,也没有哪一处是学生集会的核心地带。哈佛的学生肯定也觉得不需要。如果说这里仍然存在着某种政治,新来的人也不易察觉。我对自己将来能否从事学术仍心存疑虑,不过既然这所大学的宁静气氛有助于潜心治学,我倒是很想好好利用这个机会。

哈佛与哥大在教学指导形式上的差别,甚至比它们的建筑形式差别更明显。在哥伦比亚大学,我们认为老师是授课人,是引导我们进行文本探索并形成智性反馈的人。哈佛的老师更像是教授,是博学多才的权威,并且在课堂上把整饬有序的知识传递给我们。那种盛行于19世纪的历史观,以它坚实的学术培养框架和叙事性建构,让这种强调学术权威的授课模式得以巩固。

感谢后来成为我论文指导者和精神导师的威廉·L·朗格。因为他的缘故,我在专业发展策略上无缘听从查尔斯·比尔德的轻蔑建议,从而避免了那条狭窄道路。朗格勉励我说:不能仅凭一门学术研讨课,而是要通过多次学术研讨活动,才能获得经济、外交、学术与社会各方面的历史研究技巧经验。这些研讨课上的经验,尤其是与朗格共同参与的科目,逐渐驱散了我对自己能否终身从事研究的担忧,并让我获得了追求这一目标所亟需的智识训练。我在学术观念和价值体系方面受到的最大影响,并非来自现代史专业的研讨课,而是我在威廉·斯各特·弗格森指导下对希腊历史进行的细致探究。尽管我是一位无法使用希腊语的现代历史研究者,弗格森却对我进行深入辅导。我每周都要去一次他家里,然后再花上两个小时来讨论他先前布置阅读的书籍。这些著作既包括部落政治化之前的人类学研究,也包括亚里士多德的《雅典政制》,或罗马人在希腊地区的统治结构分析。为了参加科目统考,我在弗格森指导下准备了一篇有关阿里斯托芬的特别论题——作为一场练习,它让我首次能够在社会权力研究领域里落实全部的文献查询工作。就像许多人对古典学领域的感受那样,弗格森的批评辅导确实让我大开眼界。这让我认识到文化分析整合的各种可能。这一则慷慨教诲的典范,至今仍然深植于我的内心。

▴

威廉·斯各特·弗格森

(William Scott Ferguson, 1875-1954)

1936年我刚到哈佛时看到的校园政治局面相对平静,但情况很快发生了改变。1938年以后,随着美国开始认真应对危机四伏的国际形势,大学内部对于政治事态的关注变得更为广泛和迫切——我也同样如此。美国是否应当进行国际干预?人们在这件事上的分歧日益加深。无论长幼,我们许多人都觉得必须公开讨论这件事。当政治热情高涨之际,一个人作为学术国民的义务,以及他作为政治国民的义务,两者关系可能会被混为一谈。这种情况有些危险。我在哈佛的两次个人经历,就让我充分意识到这个问题。

第一件事发生在1940年本科新生的历史(I)课堂上。我是这门课的研究生助教。任课教授罗杰·B.麦瑞曼属于那种老派性格。他话题丰富、诙谐逗笑,对贵族风范的不列颠国怀有极大热忱。他和其他几位同事一样,确信教师应当担负起公共责任,并且积极行动起来,把有关战争的一切情况告诉学校的这些小绅士,让他们意识到美国介入国际事务的重要性。当时我们有几位同学,尽管平常因为政见不合而屡生怨念,这一次却跨越了政治差异的壁垒。大家联合起来进行抵制,反对将课堂变成政治灌输的工具。我在这次行动中的两位同伴是巴纳比·C.基尼和罗伯特·李·沃尔夫。基尼后来是美国国家人文基金会的第一任主席[9],而沃尔夫则成了哈佛大学拜占庭历史专业的教授。除了这次抵制所涉及的基本原则外,我在历史(I)课上还学到了更重要的经验:共同的学术价值观如何能够维持友谊,而政治分歧则可能让友谊毁灭。

我的第二次经历,在本质上算是某种智识体验。它在我作为历史学家的意识里留下了恒久印记。当时的研究生历史俱乐部组织了一系列所谓“基层小组”(cells)活动。这个名称,其实是以诙谐方式向风靡一时的共产主义语汇致意。小组成员的学生需要准备论文,对常规研讨会上不曾触及的内容进行讨论。我所在的基层小组需要讨论当代历史学出现的问题。我们考察了不同国家的历史研究工作在近百年历史影响下发生的演变。我负责查询的,是德国史学家在魏玛共和国以及第三帝国时期的状况。我不仅要了解他们承受的政治压力,还要了解史学的具体文化传统在与崭新现实形成交锋时,会怎样形成全新的视角来审视过去。我极其惊讶地发现,某些民族主义意识最为强烈的史学家,会使用一种浅显直白的哲学相对论,以便让自己僵化教条的民族主义合理化。在知识社会学领域进行这种演练,不仅有利于理解其他国家史学家的工作,它还让我和史学专业的新手同伴们对下述事实保持敏感:我们同样生活在历史的洪流之中。这种生存状况既能促进,也能阻碍我们对过去的理解。最重要的是,它让我们意识到,自身所处的社会角色位置足以导致认识扭曲。相比之下,我们的长辈总是对事物的客观性怀有一种实证式的信念,他们对认识发生扭曲的可能性毫无察觉。

珍珠港事件发生前几个月,我加入了美国战略情报局[10]的研究分析处。我一直觉得这里真正是我的第二研究生院。诸位同人在智识上对我多有惠泽,这种影响至今仍然难以估量—尤其是从德国移民过来的同事,还有一批璨若群星的经济学家,其中有些属于凯恩斯学派,有些则是马克思主义者。不过,我从整个过程中也领悟到:尽管我由衷地喜爱当代政治研究,但禀性上却并非政策趋向型的学者。

1946年我退役时已经三十多岁,是两个孩子的父亲,而且还没拿到博士学位。后来我在卫斯理大学找到教职,事实证明这是一份理想工作。我在这里一待就是十四年。在我成年以后所有的教育经历中,卫斯理大学可能对我的智识生活,乃至我立志成为历史学家这件事情上,都产生了最为明显和实质的影响。我能够在这两方面获得发展,其基础前提是20世纪四五十年代末美国政治与学术文化的巨大转变。我在任何一所大学都会遇到这种情况。但唯有一所小型院校才能保证话语开放,并且有可能跨越各学科日益自主独立后形成的分界,继而迎接文化上的突变。卫斯理的情况尤其如此:多亏维克多·巴特菲尔德校长在战争末期遴选了许多富有创意的教职人员,所以这里盛行的气氛,是对关键事务进行批判性的探讨。我从同事那里获得了多门学科专业的教育,这对我即将倾力求索的文化历史研究来说是件好事。

在卫斯理的前两年,我完全体会不到即将出现的种种智性困境,也无法察觉即将随之拓宽的新鲜视野。就像多数归国老兵一样,无论是当学生还是做教授,重新开始自己五年前告别的学院生活,我的感觉里只有欣喜。学校让我教授一年级新生的“西方文明”。这是刚从哥伦比亚大学调入的助理教授们引进的新课程。对于我来说,这无异于重返十四年前的新生阶段。我在教授四个单元的过程中,有充足机会来琢磨这门课程的价值所在。通过这门课,我将再次涉及它充分乐观的论述前提:心智的进步将与国家和社会的进步携手并肩,即使它们的紧张互动关系有时让人极为痛苦。

我在搭建欧洲19世纪史的高级课程框架时,也重新审视了战前的研究模式,并借此探寻美国境内的民族历史研究与国际学术发展间的关联。尽管我采用国别比较方法来研究观念的社会历史,所以相对比较新颖,但即便如此,我教的欧洲思想史却仍然带有美国新启蒙运动的印记。这是美国国内和哥伦比亚大学的环境使然。它的中心主题是理性主义的历史,以及理性主义与政治社会变化的关系。这个主题在建构19世纪中期以前的思想发展轮廓时,仍然颇具竞争力。然而当20世纪到来之际,它的作用则愈显微弱。因为无论是理性主义,还是它休戚与共的历史主义视角,在这一时期都已失去了约束欧洲文化想象的能力。

面对着现代主义思想与艺术的碎片化,我开始密切关注尼采。我认为尼采是现代主义情境的首席智性先驱。他矗立于时代的门槛交界处,门槛一侧是我生于斯、长于斯的文化宇宙,另一侧则是美国方兴未艾的后启蒙精神世界。这个后启蒙时代的精神世界,不仅以其概念多重性而让人殊为费解,甚至令人生畏,但同时也由于它的开放性而充满魅惑。在尼采身后,晕眩迷失的感觉一统天下,而我本人则觉得无从把握方向。我在课堂上谈到的概念危机,确定了自己今后将要探讨的一个广义问题:文化现代主义的兴起,以及它与历史意识的决裂。

尽管我在教课时尝试了解过现代主义文化这片水域的隐幽深处,但我的研究活动如何具体展开,却仍然受制于自己在罗斯福新政和二战时期的政治经验与价值观。我在战略情报局接触了五年的纳粹民族社会主义思想之后,再也无法续写原先那篇探讨其思想渊源的学位论文。尽管我战前已经对这个题目有过实质投入。我转而将德国社会民主党派作为论文课题,并扩展到范围更广的现代德国问题研究领域。在这两个题目背后,都隐含着我对世界政治发展趋向的深切忧虑。当时两个超级大国正通过各自的占领政策,并按照自身形象来塑造两个德国:一边是社会主义和反民主的德国,另一边是民主和反社会主义的德国。与之相应,东西方分歧对德国政治造成犬牙交错般的割裂,也体现在共产党和社会民主党这两大劳工阶级政党之间。在一战之前,这两个组织归属于同一个致力于社会主义与民主事业的政党,都是它的组成部分。这种联合为何难以为继?在德国境内,导致民主思潮与社会主义互不兼容的历史动力,究竟又是什么?眼前的这些问题,无疑激发了我对历史研究的兴趣,尽管它们最终并未导致我做出任何倾向性的结论—希望如此。现在我意识到,那时我不仅是在分析历史,更是在书写一首挽歌。我在悼念一个曾经充满创造活力,而历史已将其摧毁的潮流运动。

▴

German Social Democracy, 1905-1917: The Development of the Great Schism

Carl E. Schorske

Harvard University Press, 1955

在研究德国社会民主党派历史的同时,我还直接协助美国外交关系协会调查当代德国问题[11],以及美国对德政策的情况。我因此获得了学知生涯当中的一种经验,它完全有别于政府部门或学术机构里的情形。外交协会德国研究组的负责人是艾兰·杜勒斯,小组成员都是美国政商界的精英,不仅睿智而且富有影响力。他们大多数人认为,对德政策不应等同于美国在奥地利或芬兰这些地区的政策。关于后者,美国应尽量与苏联达成某种和解。而德国则是两个超级大国之间根本冲突的筹码。当时我依然坚信,一个统一而永久中立的德国,才是最终目标。我曾经与之协作的战略情报局小组向来拥护这一政策。在我的眼里,这项政策仍是设法弥补雅尔塔共识造成的危害、阻止欧洲永久分裂的唯一补救方法。外交协会虽然慷慨资助我出版了德国问题的分析成果,却对我的政策建议置之不理。这是我最后一次尝试从建制内部对美国政策施加影响。

东西方的战时联盟,迅速转变为冷战时期系统化、结构性的对抗。这一转变对美国文化造成了深远影响。它对学界文化的影响也毫不逊色。不仅是各大院校变成了外部势力虎视眈眈的猎物,并被他们看作是共产主义颠覆势力的大本营,就连罗斯福新政时期形成的、广泛而相对流动的自由—激进派连续体,也分化成中间派和左派两个敌对阵营,并对整个思想界造成了深刻影响。这一轮分化形成的政治高潮,是亨利·华莱士参加的1948年总统竞选。我本人也曾积极参与了这次活动。它从一开始就给人带来的愤懑感,只不过掩盖了更为普遍的政治气氛变化,而多数智识分子将受其影响。具体而言,那就是1947年过后十年里各种期待落空而导致的剧变。冷战到来,以及接踵而至的麦卡锡主义,迫使原本乐观的社会哲学图景发生转变。在昔日的那幅图景里,自由派和激进派曾经各自拥有确定的政治位置。

▴

亨利·华莱士

(Henry A. Wallace, 1941-1945)

曾任罗斯福政府农业部长、副总统和商业部长,公开反对杜鲁门与苏联冷战的举措

卫斯理大学是一只奇妙的棱镜,它折射出所有这些变化。社科专业的教师里有几位自由派的活跃分子,包括几位无宗教信仰者,他们现在转向了莱因霍尔德·尼布尔的新正教[12],并借助一种悲剧眼光来重建其政治观。从事美国研究的年轻学者们放弃帕灵顿和他的“开放前沿”民主文化理论,转而信奉佩里·米勒那套清教徒式严酷的道德现实主义。对于本科生来说,一套全新的文化权威体系正在崛起。相比约翰·斯图亚特·穆勒的伦理理性主义,或是马克思的斗争观,雅各布·布克哈特在研究权力问题时与世无争的贵族式智慧,以及克尔凯郭尔的那种充满悖论的悲观主义,能够引起人们更大的兴趣。存在主义,一种斯多葛形式的自由主义,从此而大行其道。部分学生被加缪所吸引,另一部分则被萨特吸引,情况取决于这两位作家各自的政治立场。

在这个文化价值观逐渐开始“变值”的阶段,我印象最深的,是人们突然之间爆发出对西格蒙德·弗洛伊德的强烈兴趣。在我的熟人里面,那些信念差异最明显的学者也纷纷顺应这一趋势。我有两位老师都转向了弗洛伊德:立场保守的威廉·朗格用弗洛伊德来深化他的利益政治研究。与马克思主义者激战正酣的自由派人士莱昂纳尔·特里林结合弗洛伊德理论,并且承认本能的力量,来调和自己的人本主义理性论。我同样无法忘记,在1952年的那一天,我的两位激进派友人,卫斯理大学的古典学家诺曼·欧·布朗和哲学家赫伯特·马尔库斯,他们在从马克思到弗洛伊德、从政治激进到文化激进的发展道路上,突然之间迎面相逢。确实,那些理解人类与社会的前提,似乎正从社会历史的层面转移到心理情境。

所有这些变化趋势,都指引着美国智识分子趋于同一个方向。那就是马克思主义者以外的欧洲人在半个世纪前就已经走过的道路,即不再坚信历史必然意味着进步。历史的可信度已经降低。作为意义的来源,它已经失去了自身魅力。但对于学知世界来说,这一点其实尤为重要。形式主义与抽象化、精致的内在分析,以及理论假设至上的新形势,迅速从一个专业扩展到另一专业。所有学科都放弃使用历史主义模式来理解自身研究的主题。对于思想史专业来说,这种趋势造成了两个后果,一个关系到思想史的教育职能,另一个则关系到它的学术方法。

▴

《世纪末的维也纳》

[美] 卡尔·E·休斯克/著 李锋/译

光明日报出版社,2022

目前学生们来学思想史的时候,都希望关注一下那些在本专业已经无人问津的思想家。例如在哲学领域,风头正劲的英美分析学派在界定问题范围时采用的方法,导致许多先前声名显赫的哲学家都失去了研究意义和地位。历史学家成了哲学史临终病榻前的遗产受托人。他承揽的职责,是续存叔本华或费希特这些人的思想,以免他们被后人遗忘。在经济思想史领域里,类似职能也被转交到思想史研究者手里:经济学家为了追求新鲜刺激的数学游戏,已经放弃了自己对普遍社会原理的历史传承,甚至放弃了对社会政策的质疑。

你说,这算是思想史学家的机会吗?是,也不是。我们完全没有做好担当这些职责的准备。对于当前亟须解决的思想内部结构问题,我们最多也只是付出过零星关注。我们这些人拥有的手段方法,是从思想智识的牛奶表面撇去意识形态的奶油,并对复杂的艺术作品与思想作品进行扼要阐述,把它们解释为历史趋势或历史运动的呈现形式。更新型的文化产品分析方法,已经在好几门学科领域内形成。它们的存在表明,我们这种印象式研究步骤的不足,着实令人惋叹。历史学家为此面临着双重挑战:一,在相关领域学者仍然排斥历史学的情况下,证明历史学对于这些文化分支现象的理解仍然重要;二,当历史学家本人的分析方法在非历史性分析方法面前显得过时而浮浅,而他又希望捍卫自己的预见时,证明历史学在文化现象理解方面的重要性。

对于我来说,这个问题首先聚焦到了如何看待文学的问题上。我批评卫斯理大学那些信奉“新批评”理论的朋友们,认为他们让文学作品剥离出了历史语境,而这个语境正是决定它们本质存在的前提。他们则指责我滥用关联性,以至破坏了文本的内在实质。有位怒气冲冲的同事向我劈面扔过来一句卡明斯的指令[13]:“少管诗歌的闲事。”不过他倒是教会了我怎样对文学作品形成新解。他还让我明白:形式分析如何能够向历史学家彰显各种意义。假如历史学家仅停留在理念层面,或者只关注论述的内容,那么他将无法知晓这一切。其他几位从事建筑、绘画或神学等领域研究的同事,也教给我类似的形式分析基础知识,好让我运用他们的专业技能,并通过更严格的概念界定,来致力于我的历史学分析。

到了20世纪50年代,我先前描述过的这些问题汇聚到一起,从而界定了我的学术发展规划。这些问题包括:我的课程内容在尼采之后出现的停顿,美国境内外冷战局势带来的政治变化,学界文化的去历史化,思想史研究对于精确性的更高要求等。我决心探索现代文化意识的生成历史,以及它对历史学的刻意排斥现象。所以在我看来,只有在审慎的历史语境下,我们才能评估一段共同的社会经历,以及它对文化创造力的影响。因此,城市似乎是最具研究前景的考察单元。我就像贸然闯入三只小熊家里乱翻一气的金发姑娘[14],在卫斯理的研讨课上折腾尝试过好几个城市:巴黎、柏林、伦敦、维也纳。最后我选择维也纳作为“恰巧合适”的研究对象。它是20世纪文化里诸多重要分支的起源中心,这一点无可非议。它产生过一批往来密切、特质明显的智识精英人物。这批人始终对更大的欧洲思想潮流保持开放心态。感谢我在卫理斯的同事,我从他们那里获得了足够的智识基础,才能够着手从事这项多学科研究。

1959年,我出差去了斯坦福行为科学高级研究中心。加州大学伯克利分校的一位同人请我替他上两周的思想史课。虽然上课的学生总数有三百多人,却表现出一种集体参与、积极反馈的精神。这是我以前从未遇见的情况。我满心里想的都是,伯克利的智识氛围如此令人振奋,这才是我应该来的地方。很讽刺的是,四年前,我连伯克利的校园都没有参观过,就拒绝了这里的邀聘。现在我把羞耻心和繁文缛节都抛到了脑后。我给历史系的一位朋友打电话问,那份教职是否还需要人手。幸运的是,还有空缺。

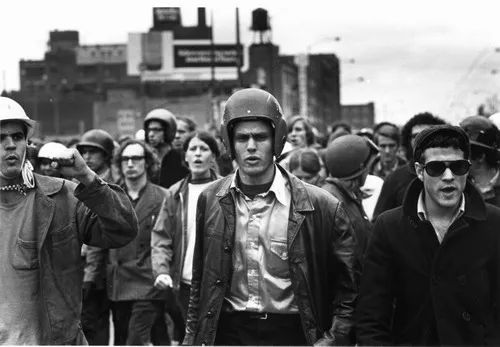

我在20世纪60年代从卫斯理转到伯克利,显然是从学术社区(Gemeinschaft)转移到了学术社会(Gesellschaft)。卫斯理大学曾以它亲密而开放的跨学科话语体系,帮助我重新界定了自己的治学目标。伯克利对我从事的历史研究方向影响甚微,但它迫使我反复思考自哈佛毕业以来尚未考虑的问题:大学与当代社会的关系,以及它和我所任教职的关系。20世纪60年代的危机,更加深刻而紧迫地反映出这些问题。

当然,作为一所公立大学,伯克利格外容易感受到来自国家和社会两方面的压力。60年代我刚到那里的时候,50年代的效忠宣誓危机和麦卡锡时期的记忆,仍然是教师们心头的沉重负担。此外,伯克利在一百年前制定的校规仍然有效:禁止任何政治与宗教演讲,不允许在校园内成立政治组织。设立这些规章,原本是要保护大学免于政府与教会的外部压力,但在当前情况下已经给学术自由带来了诸多麻烦和限制。然而,到了1964年的时候,率先要求推进言论自由的并不是学生,而是教职员工。例如,我所在的系所一致同意邀请赫伯特·阿普特克到毕业生研讨会上讲话,并以此来探测校方规定的尺度。自称为共产主义史学家的阿普特克是一位拥有博士学位、著述甚丰的学者。行政部门当然只能照章办事地拒绝这位演讲者来校,并且不给系里提供任何讲课费。我们把这场研讨会转移到校园外的一所教堂讲坛,以便达到戏剧化的张扬效果:在加州大学,理应由教育界担负的某项职责,只能通过未经授权、在校园外举办活动的方式才能得以履行。

采取另一次行动,是因为当时有一个资金充足的右翼组织在加州全境造势推广“针对共产主义的教育”,而历史系则向公众提供了“共产主义比较研究”系列讲座,意在抗衡那些以学者身份出现的宣传能手。我们这些历史学家在政治信念上的差异很大,在不同的研究领域里也各有专擅。可是大家以身作则,并向广大公众表明:一所大学怎样才能通过分析和理性讨论,对当前最为棘手的公共问题予以智性回应,从而效力于社会。

随着民权运动和越南战争的发展,美国政治出现新的转向,并对高校造成了深远影响。大学承受的压力来源,不仅有类似于20世纪50年代的那批右翼与权势集团,还包括左翼和充满社会积怨的人群。这在伯克利导致了整个学校注意力的转移:以前的问题焦点,是教师们最为关注的学术自由与自治,现在则转向了学生最为关注的政治权利,以及高校成员在校园内追求实现公民使命的自由。在一个自由社会里,学术自由与公民自由相互依存,却并不是同一事物。前者关系到普泛的学识共和国,后者则关系到有限的政体。两者必须互相承认,如此才能形成一种微妙的平衡。一旦竞争双方陷入政治缠斗,并且开始把大学视为武器或障碍,就会轻易地打破平衡。伯克利的情况就是这样。很久以来,在学术中立的名义下,政治权利事宜向来都无人问津。但现在却有人开始以政治权利为名,将高校自治置于岌岌可危的境地。

在后续的危机过程中,我作为一名小角色而深深地卷入其中。我首先去学术评议会的紧急执行委员会工作,随后又担任了校长办公室教育拓展部的官员。我只能说,许多人在危急动荡的社会时期里经常遭遇到的命运,我都逐一经历过。那是相同节奏的痛苦、幻灭、希望和省悟过程。回想起往事,我现在才意识到,我的世界观和所作所为,都鲜明体现出某种基础、原型式的思维倾向。这种倾向,就是要合并或汇聚多股力量,哪怕这些力量态势各异,又拒绝被整合到一起。我的智性劳动,似乎始终突显出某种反讽特征:我在论述社会民主党派的著作里,曾经尝试从统一视角来理解社会主义和民主;在维也纳思想史著述里,又试图从内容实质上对政治与文化进行整合,并从研究方法上整合历史分析与形式分析。此时此刻,当大学和社会处于危机之际,我试图在高校自治与激进反战思想之间进行调和;在教育政策上,还想对教师权威和教育革新进行折中。

经历过校园危机的人都知道,那种分崩离析的感觉,会让人怎样地心急如焚。尽管对于未来的一丝期许,偶尔会让人略感宽慰。我当然希望危机过后能够形成一个更强大的校园社群。我从一批相互协作的优秀同事那里汲取力量。他们和我一样坚信言论自由和教育改革的必要性。不过,在冲突纷乱的气氛下,还有另外两个殊少共性的独立群体,他们让我觉得整个形势尚可忍受。那就是我所在的历史系和各授课班级。

历史系在加州大学的各项政策事务上分歧严重。更有甚者,它给学术评议会输送了一大批能言善辩的发言人,他们几乎分别代表着所有各派意见。然而,当系内开会讨论学术事务的时候,所有涉及人事或教程的意见分歧模式,却有别于学术评议会上讨论校级事务时的情况。我可能会发现,某位同事在评议会上跟我唱反调,但在院系事务上却是我的坚实盟友。职业伦理与同事情谊仍然不受侵扰。这跟其他院系形成了极大反差,例如在政治学与社会学系,方法论上的分歧不仅很可能跟政治派别的划分相一致,而且还会加剧这种分裂。我教课的几个班级在整个多事之秋都保持着活力,并且能积极投入思考,他们同样也是稳定感汇聚的不绝源泉。不过,这场危机带来的种种压力,却导致我重新思考自己的教学内容。

有一年的思想史课程结束后,我亲身经历的事情,为我提供了思考的质料。因为是本学年最后一堂课,所以学生们照例鼓掌。这一年所有的艰难困苦都过去了,我感觉自己像腾云驾雾似的迈步走出讲堂。然后,就在我沿着走廊往前走的时候,听到背后有位女孩充满不屑地对同伴说:“他们就管这个叫对话!”这句评价立刻把我拽回地面。它隐含着两个问题:第一,学生们渴盼与教师形成更为密切的关系。这种渴盼在某种程度上一直存在,但由于局势的动荡而变得紧张,导致学生普遍拒绝这种“冷漠”的讲课机制。第二,学生的反叛已经从政治领域转入文化领域。两代人之间形成的道德与思想文化鸿沟确实存在。实际上,它比政治领域的代沟还要巨大。如何跨越这道鸿沟,如何让某个年龄段的教授能够应对另一代人产生的新问题——这位偏激的批评者恰好向我提出了这个问题。它让我更加明晰地意识到自己对新型教育模式的兴趣,而这些模式应当适用于平民汇集的高等院校。

为了让自己对智识传统的理解与学生提出的问题构成新型呼应关系,我依照不同的中心脉络,对课程框架重新进行一番打造。我继续在课堂上陈述对思想史的个人诠释,另一方面也改变教学模式。我不再以讲课为中心,而是举办一系列的分支小组研讨会。在组织这些研讨会时,讨论什么样的话题,并不取决于我,而是由研究生助教确定。我请他们先了解我讲课时要介绍的思想家,但让每个人对这些思想家的文本材料进行自由选择。这样更适合他们选择讨论的主题。结果他们提出了一些我当时根本无法预想到的主题。例如“自由的代价”,或“欧洲思想里的女性观”。这样一来,研究生助教就变成了居中协调者。他们一方面要负责协调我的学科专业与要求准则,他们最后的工资报酬也取决于此;另一方面还要协调新一代人的各项关注,而他们又是其中一员。所有这些,都是通过扩大助教的权威而获得。这种分支小组讨论会有利于满足对话需求。实际上每个分组系统都可以提供这种机会。不仅如此,我讲课时采用的诠释方案,以及学生通过每次专题讨论而折射出的观点与生存忧虑,都可以通过这种模式而形成良性对立。

当我跟踪观察这些研讨会的思想成果时,也意识到尼采所察觉的深刻真理:当前的一种新颖需求,将会启迪另一种理解过去的新机能。在那段时间里,我第一次接触到许多已经颇为流行的观念,例如福柯的思想。这种分支小组研讨会的机制,后来被伯克利和普林斯顿其他一些人采用,并在当时行之有效。不过,到了20世纪70年代中期,当人们对思想智识的经典论述表示遵从,而社会沉寂再度来临之际,这种机制就对研究生助教们失去了吸引力。它非常适合于最初产生的年代,而这个年代很快消失了。教育界和学界的情况都一样,人们必须学会在临时状态下存活,并且随时准备承认自己已经不合时宜,然后从文化与社会两方面对教学形式进行调整,以便适应改变。

▴

Budapest and New York: studies in metropolitan transformation, 1870-1930

Thomas Bender, Carl E. Schorske

Russell Sage Foundation, 1994

我入职普林斯顿的目的,是考虑如果还有可能的话,就应该继续致力于学术研究。这不是加州大学的过错。我深爱着加州大学,我为这里的院校生活和教学活动已经付出不少心血。但是,倘若一位学者可能为了兼顾其他事务而忽略学术,那么普林斯顿大学的任职诱惑,加上高等研究院的三年兼职奖金,对我来说实在无法抗拒。[15]

20世纪50年代我在卫斯理大学时,战后政治的右倾态势,以及学界文化的去历史化,造成了一定的影响。针对这种情况,我重新界定了自己的使命与方法,立志要成为一名跨学科的思想史学家。60年代我在伯克利的时候,学校正处于美国保守权势集团和新生青年左翼这两股力量的双重压力之下。我千方百计想要通过思考和行动,来寻找大学与社会之间的恰当关系。在伯克利历史系这个极其多元化的地方,跻身于一批实力雄厚的思想史学家中间,我尝试将研究主题转向新一代学生的智识与存在需求,并且认为自己是在履行这个行业的本职。

70年代我在普林斯顿的时候,工作重心在某种程度上是从历史系内部转移到整个人文学科。同样是在这个地方,学界文化的某种变化,引领我重新界定自己的职能。这一次调整的根本原因,是社会科学与人文学科的两极分化。这个进程实际上在50年代就已经展开,此时更显得紧锣密鼓。它一方面是对总体性、非个人化社会行为的关注,另一方面的关注,则是独立于任何社会语境的语言学与结构主义式文本分析。这两种倾向,都不仅削弱了历史学与这两类研究活动的关联性。它们彼此排斥的概念体系,也分别渗透到历史学科自身。社会历史学家寻求过去文化的“他性”,或是被以往历史学所忽视的社会阶层。他们更愿意以人类学家的方式来进行静态的文化截面研究,而不愿意关注持续演变的动因。在学术多元化光谱的另一端,在众多思想史学家当中,海登·怀特是将历史学作为一种文学建构来进行分析,从而将思想史从它的复杂社会背景里离析出来。学术光谱的一端,是对过去进行静态切片以后形成的共时还原研究,另一端则是人文主义的形式理论:20世纪50年代,新型学术文化在历史学外部崛起的标志,是对历史进程与变化丧失兴趣;到了70年代,这种兴趣丧失的过程,则在历史学内部重演。在我任职的普林斯顿历史系,主导倾向则是朝着社会科学的领域发展。

我不是理论家,也不是方法论专家。我对人文科学(sciences humaines)和历史学出现两极分化问题的处理办法,是通过教学活动来解决的。但我这次并不是单枪匹马,也并不局限于历史学领域。普林斯顿不同院系的教师建立了一个小组,他们和我一起设计本科生的跨学科课程方案,并命名为“欧洲文化研究”。这门课程的主导观念,是集中关注同一批研究对象,但分别采纳社会科学家、历史学家自身和人文主义者的不同眼光——在其他场合,这些不同的学术群体已经渐行渐远。这套课程里的每一门课都由两位教师联合执教——最好一位是社会科学家,另一位是人文主义者。除了社会历史学家以外,很少有社科学者能被吸引来参加这个项目。但这些研讨会确实建立起了一套话语场域。它在我们的学术文化各自为政的情况下,仍然将社会属性与概念属性这两个世界联系到一起。从更私人的角度来说,数年来与哲学、建筑、俄语、德语和法语文学专家的共同授课经历,为我最后十年的教学生涯带来了全新的学知体验。这些研讨会里,有一次是涉及19世纪的巴塞尔,我与授课搭档为此而拟定出一个新研究计划。这项研究和我当年在伯克利的关注遥相呼应,那就是大学文化与社会权力的关联。

▴

Thinking with History: Explorations in the passage to modernism

Carl E. Schorske

Princeton University Press, 1998

在学术生涯的大部分时间里,我竭力把艺术作为历史进程的关键成分而纳入研究。在过去几年里,我把这个研究方向逆转过来了。通过与博物馆、建筑学校的合作,并且给更多的公众撰写批评文章,我试图将历史理解贯注于艺术世界的研究。学术路径可以调整变化。随着一个人逐渐变老,伴随着世界的变化,他的介入形式也会发生改变。不过,当我准备这篇文章的时候,也极其清楚地意识到,自己并未远离早年起步阶段留意过的事情。那些关于智识文化的价值判断,还有社会力量的结构,曾经以一种复杂互动的形式首次呈现在我眼前。这种复杂互动对于我的吸引力,至今都未曾消逝。

注释:

[1] 斯卡斯代尔(Scarsdale)位于美国纽约州的威彻斯特(Westchester County),是毗邻纽约市北部的郊区地带。

[2] William Morris(1834—1896),英国诗人、小说家、工艺设计师和社会主义者,维多利亚时期“美术工艺运动”(Arts & Crafts Movement)的倡导者。

[3] George Frederick Watts(1817—1904),维多利亚时代的英国画家与雕塑家。创作思想上倾向于象征主义,自称:“我绘制的是观念,而不是事物。”(“I paint ideas, not things.”)

[4] Siegfried,瓦格纳同名歌剧里的主角。《齐格弗里德》是瓦格纳“尼伯龙根指环”系列的第三部,1876 年首次上演。

[5] Seth Low Library,又称 the Low Memorial Library,哥伦比亚大学第11任校长塞斯·洛(1890—1901 年在任)于 1895年为纪念其父Abiel Abbot Low 而捐资100万美元兴建,1897年完工。

[6] 哥伦比亚大学1885级学生在1914年捐赠,重达16吨,底座铭文为“Horam Expecta Veniet ”(等候那一时刻,它将会到来)。由于球体从1944年开始出现多处裂痕,为安全起见,日晷在1946 年被人移走,目前被安置在密歇根的安·亚珀。

[7] Clio,又写作Kleio,希腊神话众缪斯里主管历史的女神。

[8] The Widener Library,全称是 the Harry Elkins Widener Memorial Library,1915年落成并投入使用,是哈佛校园内的标志性建筑。

[9] National Endowment of Humanities,1965年由美国国会立案成立的联邦政府独立机构。主要任务是关注并资助人文科学的研究与发展。基尼(Barnaby Conrad Keeney,1914—1980)在 1966—1970 年期间担任其主席。

[10] Office of Strategic Services,简称为OSS,是二战期间美国成立的情报组织,美国中情局(CIA)的前身。该机构在二战结束后解散。

[11] 美国外交关系协会(The Council on Foreign Relations)成立于1921年,是专门研究美国外交政策与国际事务的非营利组织、出版机构和智库。其出版刊物有双月刊《外交事务》(Foreign Affairs)。

[12] 新正教(Neoorthodoxy)是指一战以后兴起、在欧洲和美国影响甚广的新教神学运动。它对19世纪的自由主义神学进行反思,并对宗教改革确立的神学思想进行重新评估。代表人物有卡尔·巴特(Karl Barth,1886—1968)等。其中有些人物思想在欧洲也被称为“危机神学”(crisis theology)或辩证神学(dialectical theology),但相关界定标准颇存争议。新正教的影响在20世纪70年代随着解放神学的兴起而逐步减弱。

[13] 这里指的是美国著名诗人e. e. cummings(即Edward Estlin Cummings,1894—1962)。

[14] 源自英国童话故事《金发姑娘与三只小熊》(Goldilocks and Three Bears)里的情节。

[15] 休斯克在1969年入职普林斯顿大学。他在文中没有明言的具体历史背景,是罗纳德·里根在1966年当选加州州长后,对高校内部自制与民权运动采取了压制政策。普林斯顿高等研究院(the Institute for Advanced Study)成立于1930年,是集中各领域专家进行学科前沿研究的机构。它并不隶属于普林斯顿大学。