钱穆先生是近代中国最负盛名的一代国学大师、历史学家。钱穆先生晚年久居台湾素书楼,著书讲学。得此机缘,现为清华大学国学研究院特聘客座教授的戴景贤老师得以师从钱穆先生,亲炙二十余载。戴老师在《钱穆先生教我怎样读书》一文中,回忆了与钱穆先生交往数事,无不关乎读书、问学之门径。特此转载,以飨读者。

今夏钱师宾四九六大寿之翌日,同门诸友相约往杭州南路宾四师新居共聚,表贺寿之忱。余抵钱府之时,诸友已先至,满坐一堂,而宾四师居中,如往日。未久,宾四师微露倦容,师母即请稍作休憩,谈话遂止。约隔时许,宾四师乃重起会客,一时容光焕发,师母从旁笑言:“此于师乃如一新日。”众人遂环侍聆师言,而师亦畅谈竟夕。此之一夕,乃余生平与师晤谈之最后一次,亦余毕生将永难忘怀之一日。未久,余即出国省亲。逮返国未数日,本拟与诸友相约再谒,则已接师遽逝之噩耗。孔子死,门弟子为服心丧三年。宾四师之于我。

乃至与我共学于钱门者,其恩情又岂亚于父母之生我、育我?数日以来,凡此二十余年从学于师之点点滴滴,乃不时浮现目前,如昨日事。因思就记忆所及,略记其印象较深者,既以表对师教育之恩之怀念,亦欲并世知师之名、慕师之学者,有以见师平日教学诲人之一斑。

余之从学于师,事始自一九六八年之夏。时余乃一高中二年级生,方将准备投考大学。然平日所喜,尽文史书。常念:如今日学校之课业种种,多记忆、少启发,自限于此,适以斫伤聪明;然不用心,又将丧失续受教育之机会。每以此自苦闷。而侪辈之中,又实乏可与共学切磋之友。一日乃由姻亲就读于台湾大学哲学系者某君处,借得宾四师所著《中国思想通俗讲话》一书,大欣喜,一周之间,凡读四过。其时余已知读宋明儒书,如《近思录》、宋元明儒《学案》之类,又颇涉猎近人之书;乃觉师此册,虽系一讲录,凡理学之基本观念,他书之释,盖无有若是之明晰者。遂自访书肆,遍购宾四师其他著作。又自忖:报考大学既有“历史”一科,何不即以师《国史大纲》一书作课本,当不复觉无聊。凡此皆在余谒师之先。

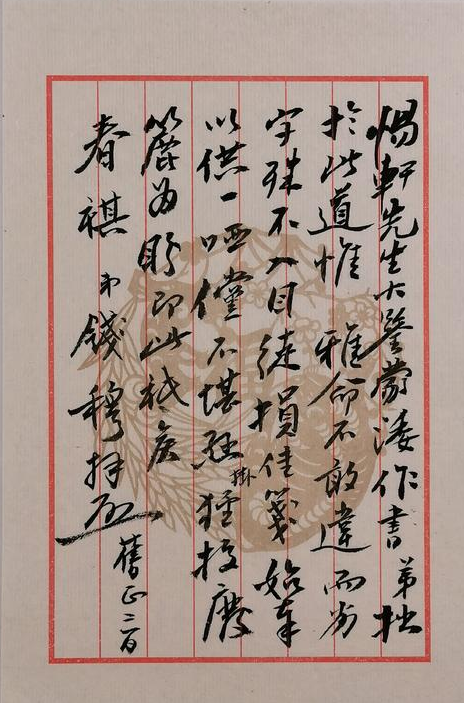

▴

《中国思想通俗讲话》

钱穆 著

生活·读书·新知三联书店出版社,2013年

未久,家父偶与其朋辈朱国洪先生谈及子女事,谓:“余有一子方立志文史,刻正读钱宾四先生书。”朱先生乃曰:“余亦钱先生早年于苏州中学教书时一学生。何不由我引见,或可从学于先生未可知。”此即余从学宾四师之因缘。时适闻宾四师将于中正堂公开演讲,遂由朱先生为介,于演讲结束后,正式为余请谒。余犹记当日宾四师之讲题为《文化与生活》。宾四师言:“文化必由人类生活开始,无人生即无文化。然人之生活,则必又是生活于文化之大生活中,人生无能脱离文化而独立。”宾四师讲时,一字一句,举手投足,莫不精神会聚。余之始识一大师之言谈风范在此日。

会后朱先生领余趋前,与宾四师略谈数语,说明来意。犹记当时尚有一大学生,就读某校工学院,亦在侧,以一问题询先生。大意谓:先生所言诚是,然今日乃工商社会,先生将如何使中国固有之学术“科学化”?宾四师仅淡淡言:“君有此意,自可往此方向发展;余意则殊不在此。”某君若欲又言,师则不愿再谈,转首询余名字等。遂语云:“汝乃一中学生,而知立志向学,甚好甚好。”不久接待人来迎,先生遂步向出口,临行乃又回首略颔。此日之一幕,距今已历二十二年,然犹深烙余之脑海。

既经朱先生中介,余乃请家父伴同,初登钱府。时先生与师母似新由金山街寓所迁来素书楼未久,一园皆土石,未若今日之草木扶疏。见面礼毕,余乃再陈来意,宾四师言:“记得记得。”随即询余平日好读何书?余言近日读《孟子》若有得。师乃又问:“汝于《孟子》,最好何章?”余答:“余最好《知言养气》一章。”师略颔首,继则畅言其往日读《孟子》之种种;即后记于《师友杂忆》者。师遂又转向家父言:“汝有子知好学,自当欣慰。然读书乃终身事,须用工三十年、四十年,乃至五十年。勿期其遽然有成。读书不当仅与今人比论,稍有成即知足。尚须上友古人。汝子交我指导,仍须凭其自己用工。”随即向我言:“汝在此受学,勿期能得何称许之言,唯自勉力向上而已。”当日之谈话仅此而止。归途之中,余虽无能吟弄风月,然欢欣雀跃之情,得未曾有。

余自是乃每周登门请益。一日师问:“汝平日近人中好读何人书?”余答:“余最好读黄冈熊十力先生书,常置案头。最不喜者,乃梁任公书,觉处处于己见有牴牾。”先生言:“余至北平,任公已前卒,未及见。其书多误,陈寅恪即有此言。熊十力则我甚熟,往日在北平时,尝同住一处。汝所好,乃十力何言?”余答:“十力书我颇熟,且有批点。他日当面呈。”另日,余遂携《读经示要》、《十力语要》诸书往。师读其一二章,乃以指示余,曰:“若此等处,乃其见解;若此等处,则其粗疏。汝所圈皆无大误。若此细心,可读书。”又询:“汝除学术思想外,尚好何学?”余答:“理学家言外,余最好读古文辞。”师又问:“古文家中汝又最喜何人?”余当时脑海中,但记有一篇篇古文,所好乃其体。骤然遭问,尚不知何辞以对。略作寻思,乃举欧阳文忠。师乃言其早岁读书知求识书背后著书之人,初即因好古文。因以韩文公、欧阳文忠为例,言其大节,旁及顾亭林等;嘱勿忘于此等处寻入。随又言及古文之义法,乃至评点去取等。此本余所素喜,遂觉大有收获。师又言其藏有归、方评点之《史记》乙部,余既好此学,可以相赠。余遂得一书。后此书为人取去未还,今遂觉失一纪念。“读书当仔细辨精、粗”与“读书当求识书背后之作者”,此为余初识宾四师,得其教诲,领略最深之两点。

及余进大学,师又嘱言:“汝在此,年最稚,必有人相询;余不望多人知,扰汝之志,汝亦勿自言。”故余于台湾大学就读最初之数年间,此事殊少人知;知者唯何佑森师、裴溥言师二人,以常在钱府故。后因整理宾四师讲辞,乃渐有人知。余在师门,私自请益之外,亦旁听师为中国文化学院史学研究所博士班所开课;事在始入大学之次年。盖其前二年,余已着手读《通鉴》,又上涉《左传》。乃以三《传》同异之问题,条记所见请问。师读两三条,乃弃不阅,言:“汝所记,尽纠葛于清人经学门户之见中。汝欲研究《左传》,可先读顾栋高《春秋大事表》,长史学见识。汝既对史学有兴趣,可来旁听余史研所‘史学名著’一课。”余遂以一大二之学生,与史研所博士班研究生同听课。

其第一堂课毕,师乃留余问心得;余遂就课堂所闻,举言其要。师言:“汝既有兴味,可于下周起,携录音机将余所讲录音,笔记成书。”故自下一堂课起,余即遵师命由边座挪前,次师位旁。此事直至最近一二年,课堂讲授始改换形式,延续亦十余年。而余初始,以最稚龄之学生,跻身课堂,后乃成为素书楼听讲时间较久之一老学生。

余除遵师命读顾氏书外,凡每堂师所举之史学名著,必逐部翻阅其大概。当时感觉,乃如登宝塔,一级还胜一级;又如环山而上,柳暗花明,一景未去,一景又来。余之于史学略窥门径,自此始。余尤深叹师每逢上课,仅据各书之序言、目录,即用以剖辨源流,可谓令人叹为观止。余后知留心“目录之学”,亦自此课之获启示始。

▴

钱穆先生晚年在素书楼讲学

钱穆先生身左之人即戴景贤老师

余同时又读师《孔子与春秋》一文,得大影响。而其前一年,余已先读师所著《国学概论》。犹记当时取《概论》一书,读第一章,名《孔子与六经》,即骇然于师言所谓“六经”与“孔学”之分别。盖余之投考大学,以中文系为首志,即受熊十力“儒学义理当求之六经”之观念所影响。今若言“六经”与“孔子”之关系仅此,则岂非已是误认门径?然余取师之所举言者细思,终觉其说确立无可疑。自是余乃知经学考据别有工夫,非言义理者所尽知。而黄冈熊先生之书,余亦自此不复读矣。

余既读《国学概论》,遂留意经学之书;而此年读《孔子与春秋》一文,乃如拨云雾见青天。余遂续读先生有关经学诸文,如《刘向歆父子年谱》、《周官著作时代考》之类。而《孔子与春秋》一文中屡举清乾嘉时代章实斋说,余亦因此知读其书。余当时于《文史通义》书中重要之篇章,几能暗诵。后宾四师于课上,果举其书,列名著,余乃兴奋不已。

余早年追随宾四师之记忆中,尚有数事,印象极深。余初入大学,有“国文”一课,因乃选读《史记》;故作文之命题,皆与《史记》相关。其时任教之某师,好文言,故题皆甚雅;同学面对二三十字之题,皆瞠目。独余纚纚行文若得意,而批阅者亦欣赏;嘱令传阅。余后以其中二篇呈阅。其第一文,乃论蒯通说韩信事,师笑言:“汝文较中学所呈,已薄有所进。”及读第二文论伯夷,乃怫然不悦,谓余曰:“汝所论,较《史记》何啻天壤之悬绝。史公此文,余所读岂下数十百遍!汝何议古人若是之轻易?”遂举《论语》、《孟子》书中言伯夷者论之。余后知读《史记》之难,与考论史料之别有“好学深思”之一层,自此始。唯师当日所及,著言无多,余虽知用心《史记》至今,亦不知真得师意与否。学问之事,有无法具体举问者,此亦一例。

又一事,亦与此相类。时余亦常读朱子《四书章句集注》,一日师以读《四书》之心得为询,乃出平日札记夹于书中面呈。所记无外朱子之言,若是则得之,若是则未妥之类。师读数条,亦弃置一旁。乃言:“朱子乃八百年来一大儒,非是其书无可议;然前人推崇至此,总有其理。即有失,断无古人皆无见,独汝聪明迥出前人之上。汝至少应取古人论及朱子之书,如清人之说,先读一过,再议未迟。读其书,先不存礼敬其人之心,如何能善会其意?”余当时止觉师言若千斤之重,愧悔不能自已。既退,乃取清人论朱子《四书集注》之要者一读;如钱竹汀、戴东原、毛西河等诸人之书。益觉自己知识之浅薄。然反复既久,乃觉如毛氏书,条举朱子书中之错,凡数十门数百条,上涉天文,下及舆地,其学问何等渊博。若平心细思,又岂是其学真出于朱子之上!余后读书知虚心,此日恩师之面斥,实为一关键。

再有一事,则因余某日读先生书,至《文化学大义》一册,书末言西洋之政治诚善,亦有所未足,中国亦自有其政治之长处;乃大诧异。盖余前虽读《国史大纲》,心中总觉中国虽有制度,然时至今日,自当以民主政治为努力之方向,何以先生书中乃有此言?遂持以问师。师闻余言,但笑不答。谓:“汝习于社会之俗见,自觉余言可怪。当自寻其义。”余自是此言常萦脑际,成为至今思考之一大问题。

又有一事。余大一结束之暑假,读《史记》夏、商诸《本纪》,取《尚书》对读,并于《禹贡》之地名,逐条按图查寻;又读孙星衍《尚书今古文注疏》。师询余读何书,遂举孙书以对。师言:“汝近日主要乃读此书否?”余答:“是。”师乃言:“汝何来此耐性?”时余读《史记》,方震于师所著《史记地名考》之详博,思欲效步,乃惊闻师之出此言。余不能遽会其意,然此事亦存心中。似师之为学,必求先有一首脑,然后工夫尽可细密,若只饾饤为考据,实际并不为所喜。

其时又有一事深入余脑海,即余之读《学籥》一书。余自中学读近人书,即知注意诸名家论“为学门径”之言;及读《学籥》书中《近百年来诸儒论读书》一文,乃知学者论为学门径,皆与其时代相关。由时代,可探知其论学所面临之问题;由其主张,亦可了解其学术精神之所汇聚。继又读《本〈论语〉论孔学》一文,深觉于《论语》之体悟,又进一境。余好此二文,每读必密加圈点;后亦举以告师。师乃言此书其自觉最要者,在于《朱子读书法》一篇,即“读书当读甲书如不知有乙书,读上句如不知有下句”之说。师毕生学问之长进,得力于此者甚多。此语余本亦自书中知之,乃得师数言提示,遂觉领会全然不同。因知读文章者,皆难离于本身思考之问题,以是书中精义,常易忽略。此后余读文章,凡重要者,必常反复;亦必易时再读。其领略自此日。

余又读《中国近三百年学术史》,其前因已读《两汉经学今古文平议》,即《孔子与春秋》诸文,得大兴味,读此书遂觉入宝山。而余之谒师,亦好以此书相询。此书原系师在北京大学授课时所用讲义,距其时已近四十年。然师空手而谈,其人名、书名、学说,不下数百项,皆如数家珍。而每举一人,则必言彼乃某省某府人,其县距某县为近,距某县为远,又必言其人之亲族师承,交游所及;兼涉并时学人之年辈先后,以及年岁差等。每举一地,则必言其自古之形势,风土之民情,乃至学术之风气。其记忆之清晰与要言之不烦,常令人河汉惊诧。当时佑森师每两周必一去,常同座,其所谈亦多喜以此为范围。因念清末以来论学术注意地理之分布,梁任公曾提倡,同时如刘师培、章太炎亦尝论及。然有此观念,与作成此工夫乃两事。宾四师之论学术史,至少于有清之近三百年,其贡献极多。而以余所亲闻,宾四师于清人之学,实烂熟胸中。凡彼书中所举言,皆深入脑海,非临时钞撮。唯格于著作之体例,未能取其所得,一一纳入。流落人间者,泰山一豪芒;此亦无可如何之事。

▴

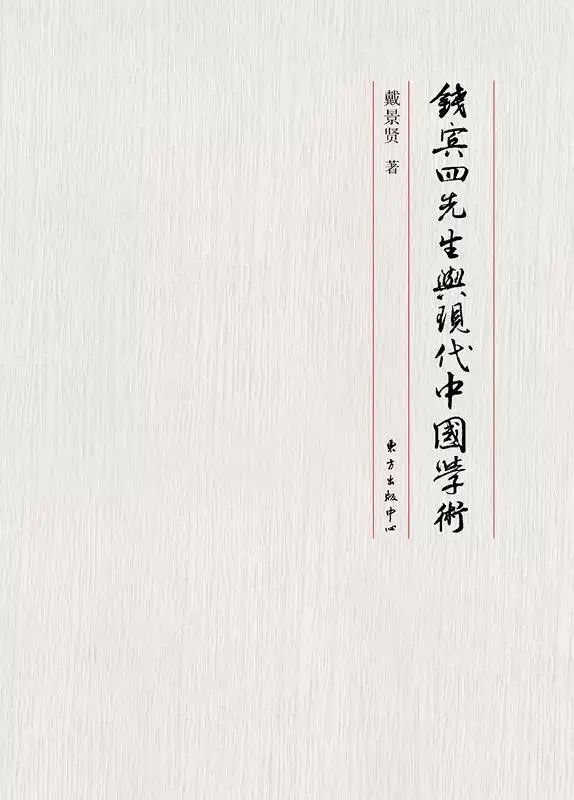

《钱宾四先生与现代中国学术》

戴景贤 著

东方出版中心,2016年

文化学院史研所之课程,自《史学名著》成书,遂改开他课。时宾四师《朱子新学案》巨著方新成,遂以“朱子学”为讲题。余得师赠书乙部,题字其上,遂朝夕讽读。余自中学,即读黄、全两《学案》,而《明儒学案》影响尤深,及听师讲“史学名著”,于两书为体之不同,益有会心。今又续读《新学案》,乃觉如居高之临下,庭园花木屋舍楼廊,尽收眼底。遂同时买正中书局所汇印之《朱子语类》一部,相互比读。乃知宾四师此书,真不知为后人省却多少工夫。然似亦因此,讨论朱子学转成易事,人人可谈,而于师此书,乃颇有以“材料”视之者。著作体例与学术影响之难明,有如此。宾四师每笑谓余:“人皆谓某人乃本治史学,近遂改治义理。真不知由何说起。”又谓余:“昔在北平,冯芝生尝对我言:先生著书,乃古人之说大字,自己之见小字。我著书,则自己之见大字,古人之说小字。此即‘经学时代’与‘子学时代’之不同。”大字、小字乃譬喻,先生著书不忘以古人之说为大字,实有其矫世之深旨在。

宾四师既成《朱子新学案》,乃又续写《研朱余渖》。未久应韩国之邀,赴彼邦;遂得韩儒李退溪、李粟谷、宋尤庵、韩南塘四家书。返国后,以余好理学家言,遂以其中《韩南塘集》一部赠余。余至今藏之,亦为一纪念。此数年,宾四师于宋以下学术发展,似自觉有新见;凡重要各家,皆重加论述。其中尤以顾亭林之学术,常在其念中。惜平日皆略言即止,无得饫闻其义。然余亦因此,知细读亭林书。先生又谓余,往日尝有《朱子文钞》一稿,拟加注语出版,我或可任其事。然其后先生著作、编辑之计画既多,此事遂不再提及,亦未知其篇目尚在否。

“朱子学”一课授毕,此下两年,皆讲“中国思想史”。余乃询之先生,是否仍需笔录?师乃言,既已有成稿,只须听讲。此稿即日后刊行之《双溪独语》一书。“思想史”本余平素最喜之一项,余上课,遂屏息以听。乃听讲之首日,即大出意外。先生既非先释“理”、“气”、“性”、“命”诸概念,亦非先择先秦、两汉以下之一时代为论,乃竟自生活中食、衣、住、行四事讲起。余从不知读《论语》、《孟子》、《庄子》、《老子》,尚可有如此角度,真可谓大开眼界。余前读宾四师《中国思想通俗讲话》,即觉抽象之观念以抽象之定义言之,其事易;盖有前人之成说,可以依傍。其得失、真伪,非真知者难辨。抽象之观念而能以浅显之事例说明,不失正确,则其事非真知者不能为。然犹不知一高深之思想,乃竟能与人生有如此紧密之结合,能由如此浅显处体察,而又不害广大平易中,自有精微与高明。宾四师以史学之所得,融进义理,实乃别开生面。此下先生课上所言,峰回路转,难以尽叙。余此一年听讲之欢愉,则非笔墨所可形容。

至于师次年所讲,则上自先秦,迄于最近,区分时代;内容亦与所期不同。余思想史略熟,宾四师之著作亦无不用心,乃听此课,但觉熟悉之中有陌生。有时觉乃听一旧识述旧事,有时又觉似所遇乃一新知,其所言全无记忆。余由宾四师此课,始知前读《学籥》,文中所谓“读前一书如不知有后一书,读上一句如不知有下一句”之工夫,是何境界。

其同时,尚有一大乐事,即读宾四师所新成之《孔子传》。宾四师论孔子、讲《论语》,其书已多。此书之撰写,本亦接受邀约而著,乃其书又有言及前所未及者。盖孔子之生平,史料有其定限,先生亦非别有取材,出学者素习之外;然考辨之中见情事,读其书,乃若见一人、见一社会,历历如在目前。余日后于“社会史”有兴趣,亦自此培养。

“思想史”一课后,宾四师又讲“经学大要”一年;余年则或集若干专书,或举若干专题。此时余已进研究所。其中宾四师有意编辑成书者,唯“经学大要”一课;其初亦由余负责整理。惜当时录音带乃本地仿制,质极劣,中间遂有若干部分音声模糊,无法辨识,卒剩一残稿。余印象较深者,有论“阴阳家”与“顾亭林”两讲,乃当时特觉听后有所得者。宾四师当时又有意编辑《文言自修读本》一书,其计划先前曾有文发表,乃其时宾四师目已不能见细字,遂欲以此事委余与同门何泽恒。后泽恒别任校勘事,乃由余独任。余先后为此尽心者,凡两三年,每周必另择时往素书楼二至三次。此为余登钱府最密之一期,耗费精神亦甚巨。然此事不比著书,宾四师欲编之课文乃散句,每编一课,例由余自经、子旧籍中,择录相关者约数十条,再于其中汰存若干句,相与讨论。然讨论一毕,宾四师因不能目见,只能置一旁;无法再作损益斟酌。且积稿既多,更难止凭口耳加以驾驭。兹事体大,余亦不敢断以己意。故从事于此近三年,终以废弃。而存稿盈箧,亦若无用。此为余之一大憾事,然亦无何良策可想。唯期他日授课写作之事告段落,或有精力复理此业。此事虽未成,然余与宾四师日就文句商量讨论,乃如同为余上一国文课。

训诂之业,本余所素喜,亦略有知。而与宾四师往复之中,乃觉师于字诂文法,实有其精卓之一面,非比寻常。惜师之于此,未能多有述作。犹记一日,余与宾四师偶及余好读《马氏文通》事。师遂言其在小学任教日,此书即常用工,且著有《论语文解》一书,补其未备。此乃其毕生著作之第一部。余大喜过望,乃询此书何以未见出版,亦从未听人提及。师乃言:此书早年曾交付商务印书馆,印为线装两薄册,流传极少。今唯手边尚存一部,然亦不拟再印。余乃向师借阅,并为师复诵其书中之义。宾四师遂以其书赠余。此亦海内一孤本也。余屡劝师重印其书,然师自订之标准甚严,卒未获允。今此书尚在余架上。师之积学,博涉多方,非亲眼目睹,实难想象。

近数年,余因教学之外,另兼行政,常居外地,北上谒师之机会,遂渐减少。然师之教言,乃至师为学之规模,则犹常往来于心中。每有昔日师所偶言,余蓄诸胸臆多年,而后渐觉有体悟者。

犹记一年,师于课上言及晚近之学术,乃特举孙中山与梁任公二人。师以“学术史”之眼光衡孙公,最早始自其所著《国学概论》;此余所固知。乃今又举梁任公,则出余意外。任公书余少所不喜,然自聆先生之言,余后读其书遂多留心,乃渐知“论世知人”有超出知识之是非者,任公何可轻忽?昔日乃自己浅见耳。又记一年,师于课堂上言,今日读书人自不当复涉身仕途。余于此言,当时未了其义。臆其意,乃指今世非可用之时,遂不应投身政治乎?抑谓今后社会必将走入此局为无可奈何乎?抑读书志学之人自身即不当再存此想?余初读严又陵早年所著议论,倡言今后政、学宜分途,大不谓然。然知识稍增,乃觉其说有深识。抑吾师乃同于此见乎?然如此等,亦唯永在余之内心徘徊,无复能当面质之于师矣!

余每念:余之与宾四师,本昧平生,余不避唐突,贸然求见,遂蒙教诲,许列门墙,视我如家人,前后历若是之久。我既无能侍杖履,亦乏可献赠,惭愧何似?然继又思之:吾师之所念兹、在兹者,亦余衷心之所向往,余以此心求吾师,吾师不我弃,而以其道启我、惠我,则余又何不敢承当之有?哲人萎矣,岂不与天地同悲!