文研讲座108

2018年12月14日下午,北京大学“文研讲座”第一百零八期在北京大学静园二院208会议室举行,主题为“王铎的两种书写——兼及明代以来书法的‘作品’概念”。文研院访问教授、浙江大学文化遗产研究院教授薛龙春主讲,中央美术学院中国画学院副教授刘涛主持。

薛龙春教授

薛龙春教授首先对讲座题目作解释。以往的风格研究往往注重艺术家与历史资源的关系,却常忽略艺术家所处的环境,即便注意到环境,也大多只是做一些粗放的时代背景的分析,但其实,每一件艺术品产生的具体“小环境”也是我们应当去关注的。如孙过庭《书谱》所说:“神怡务闲,一合也;感惠徇知,二合也;时和气润,三合也;纸墨相发,四合也;偶然欲书,五合也。”一件好的作品和创作时的具体情形是密切相关的。本次讲座以王铎为例,一方面是因为王铎作品极多,可供研究的材料丰富;另一方面是因为他的书写呈现出明显不同的两种风格,而“观众”这一人文环境便是影响他书写的、最重要的因素。

有言“所谓王郎似乎一生唯知学写字”,王铎一生创作了大量作品,薛龙春教授把这些作品分为两类:一类是友人围观下的当众书写,另一类是没有预期观众的私人书写。薛龙春教授指出,王铎广为人知的名作都是在第一种情况下写成的,王铎十分习惯在众人的围观之中挥毫洒墨,这一点从他自己的题跋中便可以看出。比如在某次除夕夜的聚会上,王铎在跋文中记下了观众的姓名、字号,甚至还提到了应该来看但没有出席的人,“三弟鑨子陶卧于床,不来观吾书,恼之,故不书前,书后。”可以看出,王铎自己很喜欢在众人的追捧中写字。

王铎 草书临帖扇面 金笺 南京博物院藏

除了王铎会在作品中提及观众,我们也能在观众的书文中找到有关王铎的描写,比如陈名夏的《石云居诗集》中记载:“岂凡席上同孙北海、张蓬玄、高岱舆观王觉斯先生书,诸童歌而纪之。”王铎在书写会有僮仆在旁歌舞相和。对此,薛龙春教授指出,这种仪式丰富的书写形式并非王铎特有的习惯,汉时师宜官以及唐代张旭、怀素在书写时也是“观者云集”,并常常伴有歌酒宴饮。但自宋以后,“观众”似乎成了艺术家们刻意回避的对象,他们更偏好一个人在书斋、画斋中潜心创作。就连王铎自己也常常斥骂张旭、怀素为“野道”,当然,他本人其实是继承了这一传统的。除了在场的观众,是否存在预期观众也会影响到王铎的书写,比如在写私人信件时,虽然只会有一两个预期观众,王铎也会采用和平日众人围观时同样的风格书写。

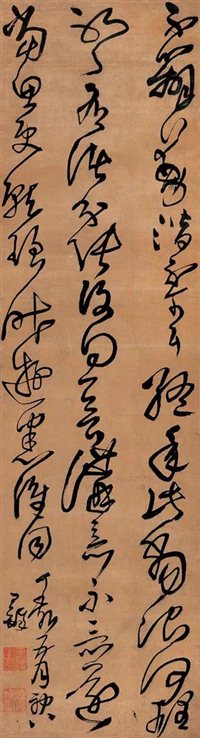

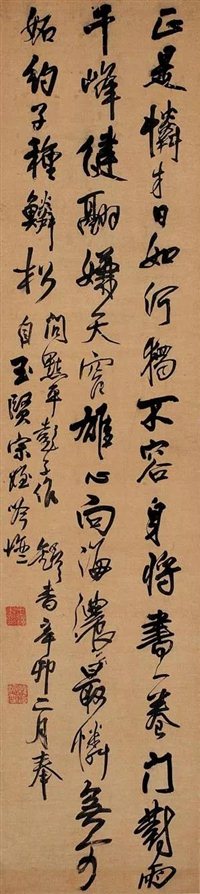

通过考察王铎的众多作品以及友人的记载,薛龙春教授归纳出了王铎即席作书时的环境特征:夜晚、饮酒、观剧听曲、友人——这些元素都极大地影响了王铎的创作过程。此外,王铎在当众书写时也有一些鲜明的个人特征:衣着上往往为短后衣,便于大幅度的动作;书写姿势也是继承两汉六朝时的“呼书奴立而竣之”,即让书童把素绢拿在手上然后自己来书写,而非采取书斋式的据案书写;字体多为行草,书写迅疾,也因此才能在聚会中迅速完成一幅作品;最后,王铎的用墨也独具特色,他会用每一次换墨形成的墨点来展现自己书写的节奏与韵律,这种墨点最初可能是偶然形成,但后来逐渐成为王铎彰显个人风格的独特标志。

王铎《临张芝帖》轴 清顺治四年(丁亥1647年)绫本 草书 161.5×43.7cm 日本小林斗庵旧藏

在众人围观中,挥毫洒墨的王铎无疑是舞台的中心。与书斋中“书法家写什么,观众看什么”的情况不同,公共场合的书写必须要满足观众对于书写形式的期待,一味“意料之中”的书写很难令观众满意,也难以持续抓住观众的注意力。因此,对于书法家而言,观众的围观与追捧既是创作的动力,也是无形的压力。为了满足观众的期待,王铎会在书写时设置一些专门用来展现趣味性和意外感的“脚本”:刚刚提到的墨点以及一些大幅度的夸张的书写动作——表现在作品中便是每隔几句都要出现的一笔往左下方延伸的长线,这种夸张的动作与笔画既迎合了观众对“偶然之笔”的期待,也增添了作品本身的观赏情趣。此外,王铎也格外注重作品各个部分之间的“转”,会在每一个局部都做出一些笔法、风格或气氛上的改变,通过不同部分之间的反差调动起观众持续观看的兴趣。另一方面,观众的互动也在王铎的作品中具有不可忽视的意义,王铎自己写道:“观者左右皆大叫,王癡不醉不留跡。”友人田兰芳记载:“观者从旁操鼓,公意气豪迈,墨洒淋漓……掷笔举觞,如长鲸之吸川,僮仆咸叱为神。”友人宋起凤记载:“令善歌喁喁座次,而身和之,且和且书。”可以看出,也正是有了观众的参与才进一步激起了王铎的创作热情与激情。在这个创作过程中,书法家与观众相辅相成。

王铎 临古法帖扇面

在说明了王铎当众书写的情形后,薛龙春教授转向了王铎书写环境的另一种极端:没有任何预期观众的日常书写,即诗文草稿。

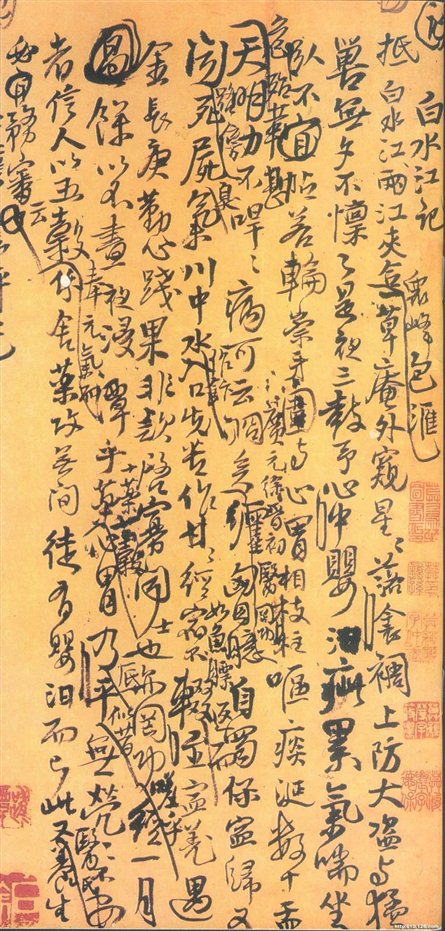

王铎虽一直以书法闻名,但他本人其实是希望在文学方面有所造诣。王铎一生中写了大量诗文,彭而述记载他“每旅店,蓐食跌坐,手一编,不则既墨隃麋,吮不律,作诗或文,诗既以四十首为则,文亦不下三五篇。”这些诗书稿仅仅是王铎对自己思路的记录,字体小而密,阅读逻辑也大多是非线性的,常出现勾划、更正、停顿、回旋与反复,读者需要不时停下来与王铎一起思考,才能知道王铎在写些什么——毕竟王铎本人是不希望有任何人(即便是后来的研究者)看到这些草稿的,他在书写时自然也不会去考虑文本的可读性。当然,这些手稿依然体现出王铎在笔墨与篇章上的操控能力,也能够看出和他的正式作品在字迹、笔法上有一脉相承之处,甚至还可以从这些杂乱的手稿中把玩出“平正而生拙”的鉴赏趣味。但单就风格和字体而言,这些私人书写确实已经和我们常看到的“王铎作品”完全不同了。

王铎《行书五律诗轴》绫本 纵236.5厘米,横53厘米。 西泠印社藏

那么,究竟什么才是“作品”呢?到此,薛龙春教授开始讨论副标题中的“作品”概念。

按照人们通常的审美标准来看,书法作品一般信奉“书为心画”,即书写以“自然流露”为最高。但实际上,通过比较王铎的两种书写可以看出,人们欣赏的往往是王铎精心设置的、在众人的期待中“表演”出的作品,这类作品也被大家当作是王铎的风格与特色;而那些不受外界干扰、真正反映个人真实情感的私人写作,却因为没有采用夸张、独特的书写风格而泯于众多历史资料之中,不被当作“作品”。

薛龙春教授指出,其实早在秦朝就已经有了不同字体对应不同书写场合的习惯,但那时书体之间的差异仅仅显示了文字功能的不同,执笔者对于书写的态度却是相差不大的。到汉时,即便艺术家们已经有了创作艺术作品的自觉,但日常书写与书法作品的界限还不是那么明显,“翰不虚动,下必有由”“发而中节”等书法要求在任何场合都适用。因而那时的书法名作也会有很多信札、手稿,这些手稿既是艺术家最真实的心境流露,也是“下笔必为楷则”的规范作品。北宋以后,抄录前人作品在文人中流行起来,这种“抄录”仅仅是为了观赏,且伴随着江南经济的发展以及大批文化精英滞留本地,书画买卖成了很多文人谋生的手段。因此,这类单独用于观赏的“书法”也逐渐从日常书写中脱离出来。到了明代,书画市场非常成熟,职业化的书法家、画家也越来越多,“作品”逐渐形成固定的形制(比如卷轴),且书画家也会主动为自己的作品“命名”,以区别自己未纳入作品集的杂稿、废稿。

王铎 行草诗稿

对此,薛龙春教授指出,在展厅文化盛行的今天,“作品”与“日常书写”被划出一道鸿沟,那些想要在展厅中营造视觉冲击的作品往往都经过预先设计,虽然它们的美术性在不断增强,但也愈发消解了“书为心画”传统中自然写意的成分。当然,人们也看到了“作品”与“日常书写”的割裂,转而开始有意识地关注书法家的日常书写,但这种对日常书写的强调有时也会导向另一个极端,比如有些人会把一些精心准备、用于展览的书札故意加以涂改来当作“手稿”,这就让本应展现真实情感的“日常书写”平添作秀的成分,走到了立意的反面。

最后,薛龙春教授总结道:当王铎面对观众挥毫时,他的书写过程被公开化,因而会强化书写的表现性与视觉性,以满足观众的期待;在私人书写中,王铎的诗文稿少有表现色彩,更多是率意稚拙的成分。同时,这里体现出的书法作品与日常书写的割裂也应当在书法史中获得更多的关注。当我们研究王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》时,我们不会觉得研究书法家的手稿有什么问题,但如果以王铎的手稿来讨论他的风格,却会感到十分意外,这其中关于“风格”的话语断裂也是我们应在书法史中作进一步讨论的。

薛龙春报告结束后,刘涛副教授对报告内容进行总结,并强调明以后“作品”概念确立后,书法作品相较早期书法家的手稿具有了更多的正式性与公开性。最后,薛龙春教授回答了现场同学的问题,就“作品”概念以及王铎的作品进行更深入的讨论。