2022年12月18日上午,“北大文研论坛”第171期在线举行,主题为“图像·音乐·文学——丝绸之路三重奏”。文研院邀访学者、中国人民大学历史学院教授孟宪实主持,北京大学历史学系教授朱玉麒,文研院邀访学者、敦煌研究院研究员张小刚,文研院邀访学者、上海音乐学院音乐艺术研究院研究员徐欣作主题发言。

丝绸之路上的便携式木雕佛像

张小刚老师分享的题目是“丝绸之路上的便携式木雕佛像”。在便携式木雕佛像中,有一类可折合的小龛像数量稀少却备受关注。它们形式精美,有的是二连龛,如敦煌莫高窟出土的佛与观音菩萨像龛;有的是三连龛,如苏州虎丘云岩寺塔出土的檀香木雕三连佛龛、日本金刚峰寺藏的诸尊佛龛、奈良国立博物馆藏的诸尊佛龛。

▲

唐,佛与观音菩萨像龛

敦煌莫高窟出土,现藏法国巴黎吉美艺术博物馆。高18.5厘米、宽24.5厘米、厚4.5厘米。左侧是手持净瓶和杨柳枝的立姿观音菩萨像,右侧是呈结跏趺坐状的禅定佛像。

▲

五代前后,檀香木雕三连佛龛

苏州虎丘云岩寺塔1956年发掘出土,现藏苏州博物馆。佛龛连座高19.3厘米、宽6.3厘米,左右二龛高16厘米、宽4厘米。

中间一龛内为一尊立姿菩萨像,左右二龛内上部分是一身飞天像,下部分是一尊半跏趺坐的菩萨像。

便携式佛像在西域有广泛分布。例如,和田、库车、焉耆、高昌都曾出土过材质不同、大小各异的龛像。

整体而言,便携式佛像符合以下特征:尺寸上,有大有小,一般在20厘米以内,少数在30厘米以内;形式上,有不可折叠有可折叠;年代上,有早有晚;风格上,有梵有汉;材质上,有木有石有牙;流向上,有西有东。

▲

公元3-4世纪,便携式佛龛像

和田出土,现藏俄罗斯艾米塔什博物馆。通高13.3厘米、像高5.5厘米。由俄国探险队挖掘,右侧是坐于狮子座上的菩萨,左侧是身披袈裟、手提净瓶的菩萨。

▲

(1)公元5世纪,木雕佛坐像龛

库车都尔杜尔阿库尔佛寺出土,现藏法国巴黎吉美艺术博物馆。高26厘米、宽11厘米、厚5厘米。由法国探险队挖掘。

(2)公元5-6世纪,木雕儒童本生故事图

杜勒杜尔-阿库尔佛寺遗址出土,现藏法国巴黎吉美艺术博物馆。高14厘米、宽10厘米、厚2厘米。雕刻的是释迦牟尼供奉燃灯佛的故事。

(3)公元6-7世纪,礼拜用小佛龛

杜勒杜尔-阿库尔佛寺遗址出土。高14.2厘米、宽6.0厘米、厚4.5厘米。

(4)公元7世纪,木雕龛像

英国斯坦因所获,Mi.ix.001七个星佛寺出土,现藏英国大不列颠博物馆。高28.2厘米。中间段刻画的是儒童本生故事。

接下来,张小刚老师着重分析了便携式木雕佛像的功能,他提出一种猜想:便携式木雕佛像的传播与行脚僧人的云游有关,小巧的外观是为了使它们更便于随身携带。在敦煌及世界各地保存着一批行脚僧人图,在这些行脚僧人的前面通常画有一身化佛。这身化佛既可能指行脚僧人心中所念之佛,也可能指行脚僧人随身携带、每日供养礼拜之佛像。

▲

敦煌及世界各地保存的行脚僧人图

张小刚老师认为,要进一步弄清便携式木雕佛像的功能,有必要对佛教造像的基本情况进行梳理。首先是佛教造像的目的。关于这一问题,历来说法不一:有人认为佛去世后,由佛像代替佛陀教化众生、为众人说法;有人认为早期僧人观像修行;有人认为僧、俗供养佛像修得功德,由此往生净土或不坠地狱;也有人认为僧、俗像前发愿求得灵验、指点、恳祈加护。

其次是佛教造像的起源。按佛教传说,佛教造像之始,与憍赏弥国优填王及憍萨罗国波斯匿王有关。先是优填王以牛头旃檀作佛像,后有波斯匿王以紫磨金作佛像,此二者可能是最早的佛教造像。《大唐西域记》和敦煌壁画皆记录了这段故事:佛陀上升至天宫为母说法,三月未归,众生思慕,于是优填王派大目犍连以神通力接工人上天宫,亲观妙相,雕刻旃檀;佛陀自天宫返还后,刻檀之像起身相迎,佛陀令之教化众生、开导末世。此外,在《大唐西域记》和《佛说十一面观世音神咒经》中也有多处以檀木作菩萨像的记载。《大慈恩寺三藏法师传》还记录了玄奘以花蔓供养刻檀之像并跪发三愿的故事。

▲

晚唐,莫高窟第340窟

憍赏弥国优填王造旃檀佛像故事画

再次是中国佛教木雕造像的来源。主要有三种:一是本土制造,如《历代名画记》记载东晋时戴逵善铸佛像,曾雕刻出高六丈的无量寿佛并胁侍菩萨木像;二是外国进献,如《南齐书》卷五八记载永明二年,扶南国曾进献过一躯白檀像;三是僧人传播,既包括求法僧带回中土的物品,也包括求法僧带去境外的物品。在玄奘携带回国的物品中有七尊佛像,均为当时印度知名造像的复制品,其中就有三尊刻檀佛像。《大唐西域求法高僧传》在记载一位名为大乘灯禅师的求法僧人时,也明确提到他去往印度期间随身携带的东西里包含了佛像。有趣的是,敦煌壁画中有一些瑞像还表现了雕檀佛像腾空移动的奇迹。

▲

中唐,莫高窟第231窟

从憍赏弥国凌空至于阗媲摩城中雕檀瑞像图

客观而言,小型木雕佛像符合随身携带的条件。除龛像外,在敦煌和西域还出土过大量独立的小型木雕佛像。举例来说,20世纪初,斯坦因从敦煌掠走的艺术品中至少有1件高9.4厘米的木雕佛像。而在伯希和从莫高窟获得的21件佛教木雕像中,也有数件小型木雕佛像。

▲

公元9世纪,木雕彩色佛坐像

敦煌莫高窟出土,现藏大英博物馆。高9.4厘米。

▲

约5世纪,木雕佛坐像

托库孜萨来佛寺A遗址出土,现藏法国巴黎吉美艺术博物馆。高6厘米、宽3.5厘米、厚1.5厘米。

就传统而言,佛教传入汉地之初,佛像曾被当作辟邪的吉祥物或神圣的供养物;宋元时期,出现了可移动的、家庭供养的小佛像,部分雕像通过海运外销;随着佛教世俗化,近现代,佛像被雕刻成玉器等材质的吊坠、牌子等饰品以便随身携带,民间素有“男戴观音女戴佛”之说;然而佩戴佛像的行为也颇有争议,印光法师并不提倡把佛菩萨像戴在身上,认为此举不合法度,犯亵渎之罪,一些戒律也专门列出“持佛像至大小便处戒”。

▲

宋元时期的景德镇窑佛教造像

总的说来,围绕着便携式佛像有许多值得研究者思考的问题,如:它们过去有什么功能?是护身符、吉祥物,还是供养物或小样模型?它们能否被随身携带,还是只能在寺院或特定场合被安置被礼拜?如果能被随身携带,僧人每天如何对待它们?此外,历代也有大量的小型金铜佛像,它们是否也和木雕佛像有相同作用?这种移动的佛像对于佛像造像样式的传播是否有作用?

从中国当代“土琵琶”

重审丝绸之路抱弹乐器的历史传统

接下来,徐欣老师以“从中国当代‘土琵琶’重审丝绸之路抱弹乐器的历史传统”为题发言。在切入论题之前,徐欣老师首先介绍了“土琵琶”的定义和分类。抱弹鲁特(Plucked Lute)是一个乐器学概念,指一类抱持的、弹拨型的鲁特类乐器。就类型学而言,在中国向来被称作琵琶(pipa)的一类乐器正属于抱弹鲁特。

在周边文明流动包裹之下产生的汉地琵琶可以分为两类:一类是秦琵琶,即盘圆柄直的琵琶,一般认为秦琵琶“俗传汉制”,也有文献记载它是“本出胡中,马上所鼓”;另一类是胡琵琶,胡琵琶又分为两类:一是五弦直项的琵琶,为“北国所出”,或传自中亚,或传自波斯、途径印度,二是四弦曲项的琵琶,传自波斯,途径西域,在中原沉积后走向日本。其中,四弦曲项的琵琶具有历史延续性,并且经历了真正意义上的华化,演化为“当代中国琵琶”。

基于对丝路传统和中国传统的比较,徐欣老师提出了两个问题:第一,在历史层面上,古代中原汉地琵琶在多大程度上保留着周边文明原有的痕迹,体现着丝绸之路上的抱弹鲁特传统?第二,在当代层面上,当代的中国琵琶在经历过较为长期的华化后,是否完全塑造了一个新的、垂直的传统,从而形成了与古老的丝绸之路传统在某种层面上的“断裂”?如果答案是否定的,那么到哪里去寻找中国琵琶身上古老的丝绸之路传统?

关于“丝绸之路抱弹鲁特传统”的探讨可以从三个维度展开:一是器(Instrument)的层面,即可观察的乐器本身的特征,记为特征I,探究时可借助历史图像和实物材料;二是演(Performance)的层面,即在历史时空中发生的演奏活动的特征,记为特征II,探究时仍可借助图像及文字记录;三是乐(Sound)的层面,即乐器被演奏时产生的音乐的特征,记为特征III,可辅助钩沉历史之声的材料极少,《敦煌琵琶谱》是其中之一。

▲

犍陀罗艺术中的抱弹鲁特

▲

印度Nagarjunakonda地区寺庙墙体浮雕

▲

龟兹克孜尔石窟第30窟伎乐天

▲

吐鲁番摩尼教细密画写本

就历史上周边文明中的鲁特来看,在器的层面上,它们有的是五弦直项,有的是四弦曲项,有的还有音孔;在演的层面上,它们有的采用横抱,有的采用运拨,与之相比,当代专业琵琶的变化主要凸显在:在乐器形态上,不再有曲项和音孔;在演奏方式上,不再采用横抱和运拨。然而这些在当代专业琵琶中已经消失的共性特征,却在当代中东伊斯兰教地区和中国新疆的鲁特上部分地保留了下来。

▲

当代中东伊斯兰教地区和中国新疆的鲁特

就中原汉地的琵琶来看,以正仓院藏的唐代琵琶为例,它保留了北魏以来中原琵琶的特征,在器的层面上,表现为曲项、宽腹、有半月形音孔;在演的层面上,采用横抱和运拨。这些特征在明以后的琵琶上逐渐消失:曲项变为直项,腹部由宽变窄,半月形音孔被取消,以“竖抱摘阮”取代横抱运拨。而就日本的琵琶来看,近代以来的筑前琵琶与萨摩琵琶都基本维持了唐制,保留了曲项、半月形音孔、运拨等特征。

▲ ▲

唐代琵琶 明代琵琶

▲

日本近代以来的筑前琵琶与萨摩琵琶

总体而言,沿着丝绸之路的历史流动,从中亚到西域,抱弹乐器在器和演的层面上的特征都得到了延续,然而这些特征在中原汉地的专业琵琶上发生了改变。与此同时,徐欣老师注意到,在专业琵琶之外,研究者还是能够从中国民间琵琶上碎片化地捡拾到那些已经消失了的特征。

中国民间琵琶的多样性突出,徐欣老师着重分析了陕北、福建泉州、云南纳西、川甘交界等地区的中国民间“土琵琶”。其中,陕北琵琶形态上普遍表现为曲项,个别还保留着月牙形音孔和宽腹,演奏上普遍采用运拨,个别还采用横抱;福建泉州的南音琵琶除不采用运拨外,在形态和演奏上都与唐代琵琶非常相似;云南纳西琵琶在形态上具有明显的月牙形音孔和宽腹;四川南坪琵琶则在演奏上采用了典型的横抱运拨的方法。

▲

陕北琵琶

▲

福建泉州的南音琵琶

▲

云南纳西琵琶

显而易见,中国民间“土琵琶”在不同程度上保留了丝绸之路沿线的抱弹鲁特传统。由此带来的另一个启发是:既然中国民间“土琵琶”在形态和演奏上的特征都不是任意的、地方性的,是否可能反过来,从这些特征入手,对丝绸之路沿线的抱弹鲁特传统展开再考察?

徐欣老师接着围绕“弦”展开了探究。“弦”表面上属于器的层面,实际上属于乐的层面。当代专业琵琶以四根弦定四个音,而中国民间“土琵琶”的弦制则有所不同,如甘肃文县琵琶以四根弦定两个音,甘肃康县琵琶和四川南坪琵琶以三根弦定两个音,陕北琵琶以四根弦定两个音。

放眼周边文明中的鲁特会发现,其辅弦多采用以四根弦定两个音,如印度的西塔尔琴(Sitar)、中东的乌德琴(Ud)、日本的萨摩琵琶等。《西域图志》(1782年)记载回部乐器热瓦普(rubab)“一弦为合字,二弦三弦皆为乙字,四弦五弦皆为工字”,指的就是以五根弦定三个音。概括而言,复弦制普遍存在于丝绸之路的抱弹乐器中。这一发现也开启了一种活态考古的可能性,比如从复弦制进一步思考中国古代琵琶的演奏及其旋律形态、声音形态的问题。

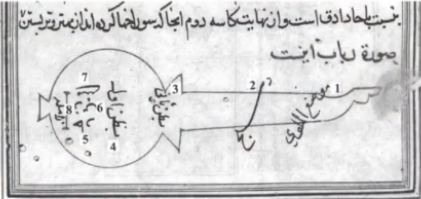

▲

波斯语专著Kanz al-tuhaf(1355年)中的热瓦普有六根弦,分为三组,每两根弦共用一个名称。

总的说来,中国民间“土琵琶”是活态的资料,可以作为历史文献、图像等其他资料的补充。如果我们从某些层面可以确认这些活态传统(living tradition)的史料价值,就可以更为完整地构拟出抱弹鲁特的丝绸之路传播史及其华化的历史,特别是从当代活态传统的演奏与声音形态去钩沉“消失”的历史声音。

高昌童谣

——丝绸之路上的攻心战

朱玉麒老师分享的题目是“高昌童谣——丝绸之路上的攻心战”。丝绸之路上矗立着许多战争记功碑,其中唐代西域记功碑是其重要组成。随着西征战役的逐步推进,唐代西域记功碑也陆续在丝绸之路上展开,而整场战役中最重要的一次战争就是平定高昌。

贞观十四年(640)平定高昌是西征战役的开局。在被命名为“交河道行军”的战争中,唐军做了充分的准备,由此换来的胜利为后续西进奠定了基础。《旧唐书·高昌传》中详细记载了唐平高昌的战争经过,展示出宣战、备战、征战、善后四个阶段。

宣战阶段,唐朝极力宣扬高昌的不仁义之处,历数需要仇杀的原因:阻绝西戎朝贡、脱略自身朝贡;勾结突厥共同欺负邻邦;拘留逃亡、离间邻好;署置官号、分庭抗礼;增城深堑、预备讨伐……凡此种种,不一而足。备战阶段,唐朝一面争取盟军,召集薛延陀、东突厥、契苾协同作战,一面布署大将,派出侯君集、薛万均、姜行本等杰出将领。征战阶段历经三个步骤,先是攻拔田地城,再是进逼高昌城,最终“分兵掠地,下其三郡、五县、二十二城”。战争取胜后,高昌受归于西洲,作为唐朝州郡的一部分。

唐平高昌采取了情报战和攻城战这两项重要的战略战术。这一点可以从史籍记载和石刻证据两方面得到证实。《旧唐书·侯君集传》详细描述了推撞车、抛石战等攻城方法,《旧唐书·姜行本传》则记录了制造攻城器械的经过,显示出备战的充分。

石刻证据来自于著名的《姜行本纪功碑》。此碑位于库舍图岭,于康熙年间被发现,碑文后为《全唐文》收录。按照《姜行本纪功碑》,贞观十四年五月十日,唐军到达伊吾的时罗漫山,在此后不到一月的时间里完成了对攻城器械的制造。而《旧唐书·太宗本纪》记载贞观十三年十二月丁丑布将,贞观十四年八月癸巳结束平定。这些信息反映了唐平高昌之迅速。

▲

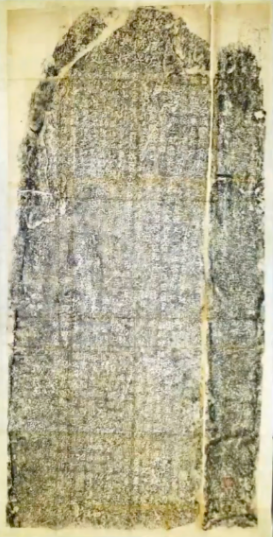

姜行本纪功碑

▲

《姜行本纪功碑》拓片

北京大学图书馆藏

“高昌童谣”是唐军平定高昌时使用的一项心理战术。“高昌童谣”曾一度引发民心涣散、军心动摇,加剧了高昌内外交困的战争劣势。朱玉麒老师推断,所谓的“高昌童谣”实际上是唐朝先遣候骑所散布。古代战争中心理战术并不罕见,按照《史记·陈涉世家》,陈胜吴广起义就曾在起义之初制造种种神异现象,发动“大楚行,陈胜王”的舆论,为战争蓄势。唐朝散布“高昌童谣”的做法正与此类似。

▲

《旧唐书·高昌传》:“先是,其国童谣云:‘高昌兵马如霜雪,汉家兵马如日月,日月照霜雪,回手自消灭。’文泰使人捕其初唱者,不能得。”

《旧唐书·侯君集传》记载战争之初,安插在高昌城内的候骑搜集到麴文泰下葬的消息,侯君集遂利用这一情报制定了攻拔田地城的决策。候骑的战略意义由此可见一斑。候骑在当时的一项重要行动就是散布谣言。《唐会要》卷六三“史馆上·诸司应送史馆事例”条中,“高昌童谣”没有被当作“天文祥异”,而是作为唐平高昌的军事记录的一部分,被一并归入“蕃夷入寇及来降”。

从《旧唐书·高昌传》中不难看出,唐平高昌最初是一场胜算较小的战争。然而随着战争的打响,唐朝很快就获得了胜利。朱玉麒老师认为,运筹得当是平定高昌的致胜之道。“高昌童谣”是用心布局的例证,在西征战役中仅此一见。事实上,心理战术在唐平高昌中之所以行得通,与高昌国内汉文化的盛行有着直接关系。

在后世对“高昌童谣”的曲解中,有三个典型的例子。一是《新唐书·五行志》将其列为“诗妖”。列入“诗妖”的童谣必须是天意,是五行失调而自然发生,人为的谣言不能算在其中,故“高昌童谣”在《旧唐书》中不入《五行志》,《新唐书》却误将此童谣作为高昌国灭亡的天意表现。二是《新唐书·高昌传》修改“高昌童谣”。唐代文学修辞中“以汉代唐”的风格非常普遍,《新唐书·高昌传》将“汉家兵马如日月”改为“唐家兵,如日月”,改“汉”为“唐”的做法看似推陈出新,实则违背了习惯。三是《履斋示儿编》讥“月灭霜雪”。孙奕批评“月灭霜雪”不合常理,却忽略了修辞技巧。“日月”是偏义复词,“月”的出现不过是为了迁就押韵,让诗句变得琅琅上口,如此才能满足使童谣广泛传播的需要。

讨论环节

▲

论坛现场

讨论环节,孟宪实老师指出,丝绸之路“横看成岭侧成峰”,从各个角度观察都会带来新的发现。比如,从中国民间“土琵琶”出发追溯丝绸之路上的抱弹鲁特传统,这正是“礼失而求诸野”的体现。孟宪实老师还关注到,《姜行本纪功碑》写于战前,且明显夸大了唐军规模,这可能也是一种心理战术。此外,考虑到高昌内部存在着的对战争的不同态度,“高昌童谣”也可能和高昌内部反对应战的一派人有关。

张小刚老师提出,小型木雕佛像功能不一、流动性不同,有的被安放在固定场所,有的被信徒随身携带,这也造成了它们在外观上的差别。作为佛教造像,小型木雕佛像的制造、供养、礼拜同样遵循仪轨的制约。目前对小型木雕佛像的研究注意到了一些现象,但对这些现象的解释却有赖于更多的材料。

徐欣老师谈到,过去人们总是将注意力集中在专业琵琶,然而可能被忽略的一点是,在民间这个相对陌生的语境中,琵琶的生命力同样顽强,作为活态的资料的“土琵琶”所能提供的历史信息非常丰富。音乐人类学力图将人类学和历史学的方法结合起来,以逆向考古的方式揭示这些活态的资料的历史意义。

朱玉麒老师补充道,唐朝的心理战术既包括鼓励自己,也包括打击敌师——战前写好记功碑、夸大军队规模属于前一种,“高昌童谣”的出处虽无可考证,但可以推测属于后一种。在高昌对唐朝一向表现出倾听姿态的背景下,唐朝为了国家利益要发动战争,实际上还是有出师无名的嫌疑。为了使军事行动正当化,唐朝派遣候骑离间攻心,这一做法是完全可能的。真实的高昌之战确实比文字材料记录下来的还要紧张曲折得多。